「要介護度が低い=家族介護負担が小さい」わけではない、家族介護者の負担・ストレスに留意を—都健康長寿医療センター

2022.5.9.(月)

要介護者・要支援者(要介護者等)の状態は日々変化するが、家族介護者は「自分の介護や接し方が状態悪化につながっている」と過度な責任を感じてしまう。

介護保険制度下でも家族による介護・支援が必要かつ重要である。「要介護度が低い=家族介護負担が小さい」わけではなく、家族介護者の負担・ストレスに留意する必要がある—。

東京都健康長寿医療センター研究所(東京都板橋区)が5月2日に、研究トピックス「家族をケアする:毎日の生活という文脈での家族介護を考える」を公表し、こうした考えを明らかにしました(研究所のサイトはこちら)。

要介護者等の機能低下などについて、「家族である自分のせい」と感じてしまいがち

2000年度に公的介護保険制度がスタートしました。

かつては、特別養護老人ホームなどの介護施設等への入所が極めて難しく(予算事業でありサービス量が極めて限定的であった)、在宅での介護が困難な高齢者は「生活環境が整わない医療機関への入院」(いわゆる社会的入院)をし、在宅で介護を行う場合には「主に女性が介護を行う」という状況でした。こうした状況を打開するために、介護保険制度を創設。保険制度とすることで安定財源を確保し「サービス量の拡充」→「要介護者への適切なサービス提供」を目指すものです。

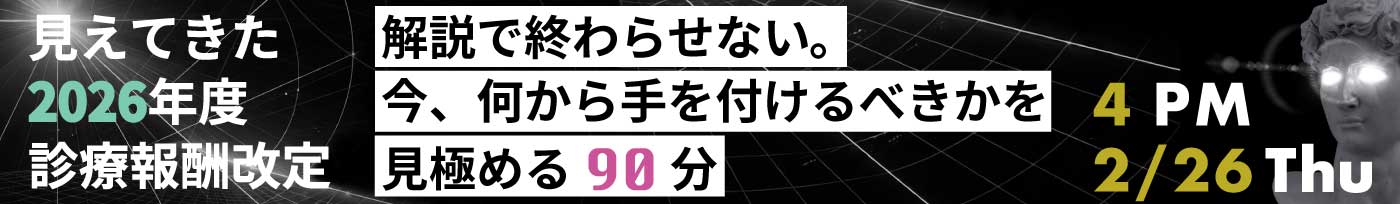

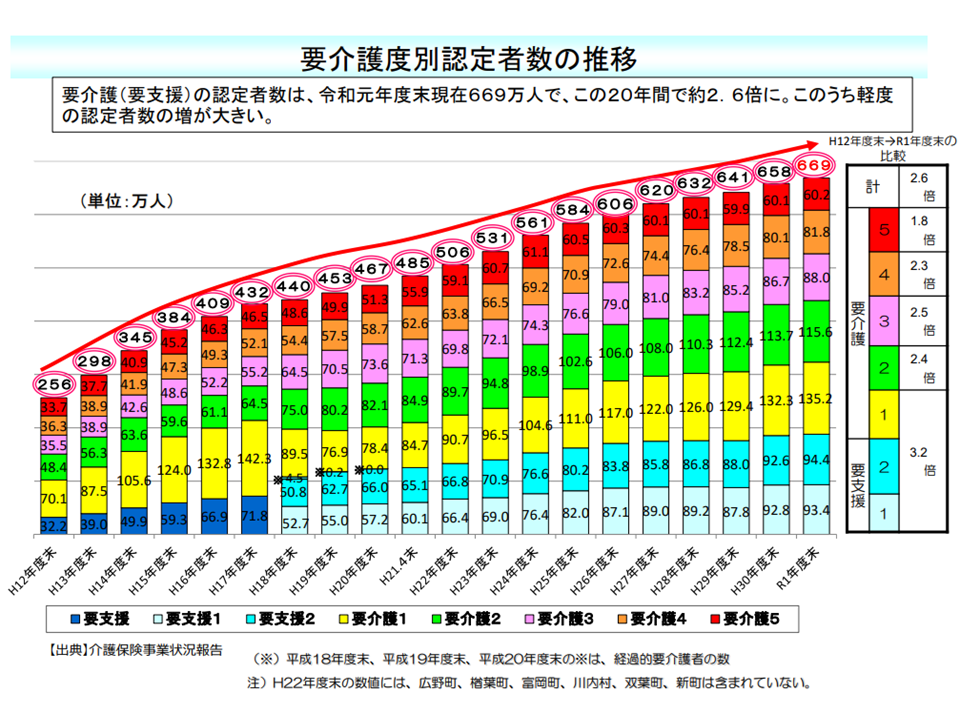

この目的は一部達成され、例えば要介護・要支援と認定された高齢者は3.1倍(2000年4月:218万人→2021年3月:682万人)に、サービス利用者は全体で3.4倍(2000年4月:149万人→2021年3月:509万人)などサービス・利用者の拡大が進んでいます。

要介護認定者の推移(2000年度→2019年度)

介護サービス利用者の推移(2000年度→2020年度)

しかし、家族介護の必要性がゼロになったわけではありません。現在でも様々な形で家族が要介護等高齢者を支えています。

例えば、▼入浴や排泄、食事や着替え、移乗といった基本的な日常生活動作(ADL:Activity of Daily Living)に関するケアの提供▼服薬管理▼食事の準備▼日用品の買い物▼洗濯や掃除▼財産管理▼医療機関受診のための付き添い▼翌日のデイサービス利用のための手荷物の準備▼認知症の場合には日常的な見守りや、気持ち・考えを他者に分かりやすく伝達する補助▼老いに対する不安や葛藤についての愚痴や悩みを聞いたり、話し相手になる▼医療・介護サービスを受ける手続きの代行—など、その内容は極めて広範です。また、要介護者等の年齢が上がるほど、こうした支援の必要性が高まっていきます(=家族介護者の負担が大きくなる)。

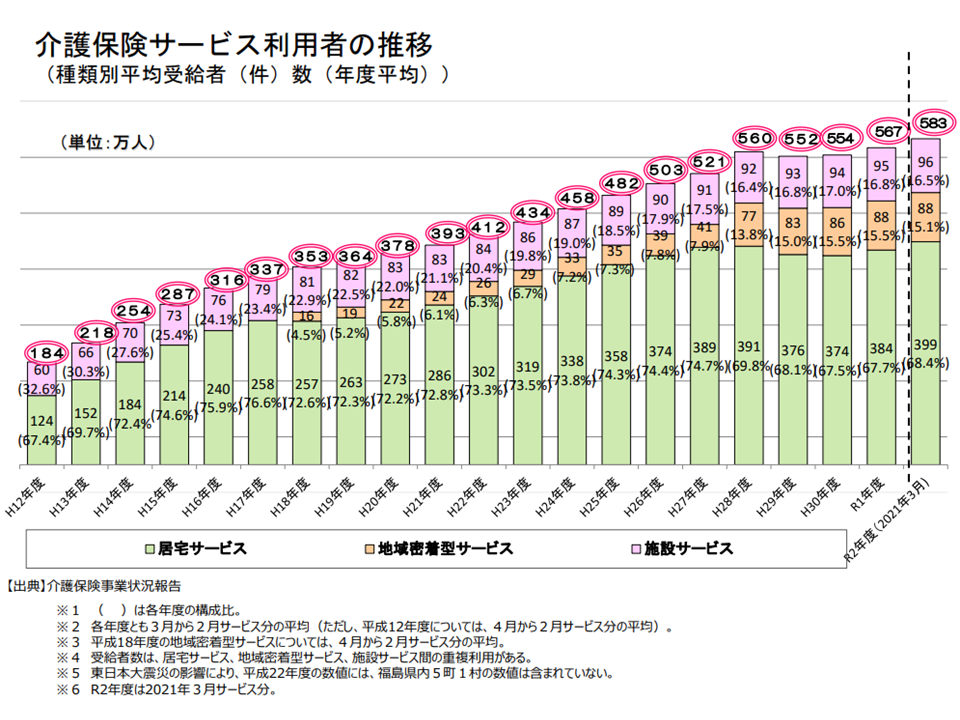

ところで、こうした家族介護の負担感やストレスは、▼家族介護者に過去に介護の経験がある▼経済的な余裕がある▼困ったときに頼れる家族や友人がいる▼頼れる医療や介護の専門家がいる—場合には「ぐっと低くなる」という研究結果があります。逆に考えれば、これらがない(1人で介護をしている、専門家の助力が得られないなど)場合には、家族介護者の負担感やストレスは「重くなる」ことが分かります。

また、▼要介護者の認知機能低下により意思疎通が難しくなる▼認知症の周辺症状(危険行動などのBPSD)が生じる程度が頻回になる—場合に、負担感は「重く」なり、また「家族間で介護に関する不和がある」(ある家族は「在宅介護」を、別の家族は「施設入所」を求める場合など)、「介護のために仕事や趣味などを制限される」場合にも、家族介護者の負担感やストレスは重くなります。

こうした「介護の負担感が重く、大きなストレスがある」状況が改善せずに慢性化すると、自己効力感の低下や負担感の増加から、▼抑うつ傾向▼不安障害—などの慢性的な身体・精神健康に影響するという研究結果をもあります。

家族介護者のストレス

そうした中で都健康長寿医療センター研究所「福祉と生活ケア研究チーム」の涌井智子研究員は、「生活という連続的な文脈において家族の介護をとらえ、家族介護者が、要介護の方を支える生活の中で感じるストレス」に着目した調査研究を実施しました。要介護者等、とりわけ認知症高齢者の状態は日々変動し、当然、家族介護者のケアの内容や程度、それに伴う負担感やストレスも「日々、変化する」ため、家族介護の負担を「部分的に切り取る」よりも「連続的に把握する」ことが重要と考えられます。

この点、家族介護者へのインタビュー調査では、家族介護者は次のように行動していることが明らかになってきました。

▼要介護者等の情緒や心理状態、認知・生活機能は、毎日の生活の中で変動する

↓

▼家族介護者は、こうした「変動に直面」し、極端な変動の場合には「戸惑い」を覚える

↓

▼家族介護者は「その時々の状況に応じて適切なケアを提供しよう」と考え、要介護者等の行動や発言を基に「状態を推測」しようと試みる(例えば、夕食後に「お腹が空いた」と言って食べ物を探す行動の背景には、「本当にお腹が空いているのか?」「食べたことを忘れてしまっているのか?」「今何をしたら良いかわからずに不安を感じているのか?」などと推測する)

↓

▼家族介護者は「推測」をもとに対処・介護を試みるが、必ずしもその正誤を確認できるわけではない(例えば、「お腹が空いている」→「食べ物を提供する」→「美味しくないと拒否される」、「食べたことを忘れてしまう」→「複数回に分けて食事提供する」→「食事量が少ないと機嫌が悪くなる」など)

↓

▼家族介護者は「どういった行動が何に起因するか?」「どのように対処、介護すればよいのか?」の答えを探るために、トライアンドエラーを試み続ける

こうした行動の背景には、家族介護者に「要介護者の情緒や心理状態、認知機能の変動には、『家族介護者サイドの接し方や、提供するケア』が影響している」という思考があると指摘します。つまり、「要介護者等の機能低下や状態悪化は、家族介護者自らに責任がある」と考えてしまいがちなのです。

実際には、機能低下や状態悪化の要因は様々で、▼認知症状によるケース▼老いの過程に起因するケース—が少ないにもかかわらず、家族介護者が過度に責任を感じ、これが「自分自身のケアの内容への不安」→「ストレス」「要介護者等の機能改善に対する過度な期待」を生じさせていると涌井研究員は強調します。例えば、「要介護者等の身体機能が落ちてきているのは自分が散歩をさせていないから」「認知機能が低下しているが、もっと脳トレをさせなければいけない」という考え、ストレスが高まっていってしまうのです。

こうした点を踏まえて涌井研究員は、「要介護度や身体機能・認知機能得点などの評価尺度が「家族介護の大変さ」をすべて説明できるわけではなく、家族介護者の生活や介護支援を連続的に捉えることが重要である」と強調。「〇〇さんのお母さんは要介護度が低いので、家族はそれほど大変ではないでしょう」などの画一的な考えは極めて危険であると言えます。

なお、涌井研究員は、家族介護者に向けて小冊子「介護は千差万別」を、医療・介護従事者に向けて小冊子「在宅で介護を担う家族を支えるために」を紹介。前者では「介護を楽にするための心構え」などが、後者では「家族の介護を支えるために何が必要か」などが分かりやすく、コンパクトに解説されています。

そこでは、例えば▼機能の低下は、あなた(家族)の努力不足でも、本人の努力が足りないわけでもない(「以前と同じように何かをすることができなくなる」のは老いに伴う「当然のこと」であると受け入れ、自分や要介護高齢者を責めない)▼介護のステージに応じて「要介護者と家族との関係」を見つめ直す(昔と逆に「自身が親を励ます」存在になっていくことを知る)▼周囲に頼る(介護を手伝ってもらう、愚痴を聞いてもらう、情報を提供してもらうなど)—ことなどをアドヴァイスしています。

【関連記事】

奥歯を失うと、脳の老化が進む—長寿医療研究センター

介護予防のために身体活動・多様な食品摂取・社会交流の「組み合わせ」が重要—都健康長寿医療センター

高齢男性の「コロナ禍での社会的孤立」が大幅増、コロナ禍で孤立した者は孤独感・コロナへの恐怖感がとくに強い—都健康長寿医療センター

中等度以上の認知症患者は「退院直後の再入院」リスク高い、入院時・前から再入院予防策を—都健康長寿医療センター

AI(人工知能)用いて「顔写真で認知症患者を鑑別できる」可能性—都健康長寿医療センター

認知症高齢者が新型コロナに罹患した場合の感染対策・ケアのマニュアルを作成—都健康長寿医療センター

地域高齢者の「社会との繋がり」は段階的に弱くなる、交流減少や町内会活動不参加は危険信号―都健康長寿医療センター

新型コロナ感染防止策をとって「通いの場」を開催し、地域高齢者の心身の健康確保を―長寿医療研究センター

居住形態でなく、社会的ネットワークの低さが身体機能低下や抑うつ等のリスク高める―都健康長寿医療センター

孤立と閉じこもり傾向の重複で、高齢者の死亡率は2倍超に上昇―健康長寿医療センター

新型コロナの影響で高齢者の身体活動は3割減、ウォーキングや屋内での運動実施が重要―長寿医療研究センター