特定機能病院の承認要件見直し案固まる、医師派遣実績を新たに求め「基礎的基準」と「発展的基準」を設定—特定機能病院等あり方検討会

2025.6.30.(月)

大学病院本院について「特定機能病院としての承認要件」は、基礎的基準(最低基準)と発展的基準(上乗せ基準)の2段階で評価するとともに、新たに「医師派遣」実績も基準に盛り込む。また19の基本領域すべての対応を新たに求める(病理、臨床検査、総合診療への対応を追加する)—。

大学病院本院以外の病院についても、「特定機能病院としての承認要件」は同じものとするが、ナショナルセンターについては「全国の医師を受け入れ、専門教育などをして地域に戻す」等の機能を果たしており、「医師派遣」に準ずるものと考えられる。詳細は今後、詰めていく—。

また、ナショナルセンター以外の病院についても医師派遣実績などを求めるが、これを満たさずとも、当面の間、「改善計画書の提出と取り組み実施」を条件に、特定機能病院の継続指定を認める。詳細は今後、詰めていく—。

6月25日に開催された「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こうした制度改革方向が概ね了承されました。今後、松田晋哉座長(福岡国際医療福祉大学ヘルスデータサイエンスセンター所長/教授)と厚生労働省を中心に「とりまとめ」を行い、その後「具体的な基準」の設定(今夏・秋頃)、関連する省令・通知の改正を行います。早ければ「年内」(2025年内)にも新たな特定機能病院の承認要件を適用し、他制度(診療報酬、補助金など)への反映につなげられる可能性もあります。

目次

特定機能病院、「基礎的基準」と「発展的基準」の2段階で評価

特定機能病院には「高度医療の提供」「高度医療技術の開発」「高度医療に関する研修」という3つの役割を果たすことが求められ、これに見合った承認要件が定められています。しかし、医学・医療の高度化が進み、例えば▼一般病院(特定機能病院以外)でも高度医療実施が増え、「大学病院を上回る診療実績を持つ一般病院」が現れてきている▼大学病院本院の中でも診療や研究に係る実績等にバラつきがある—ことなどを踏まえて、検討会では「承認要件の見直し」に向けた議論を行ってきました。

検討会では、「まず大学病院本院の機能などを再確認し、承認要件を固める」→「次いで他の特定機能病院の承認要件を固める」という形で議論が行われました。

まず前者の「大学病院本院の承認要件」見直し方向については、▼特定機能病院として満たさなければならない「基礎的基準」(言わば最低基準、承認要件)と、より積極的な個別病院の取り組みを評価する「発展的(上乗せ)基準」の2段階で評価する▼医師偏在の是正に向けて「医師派遣」を新たに承認要件に盛り込む—方針を固めています。

今般、この方針に沿って詳細な考え方が厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室の松本晴樹室長から示されました。まず基礎的基準を見てみましょう。「特定機能病院として承認されるための要件」と言い換えることができます。

【基礎的基準】

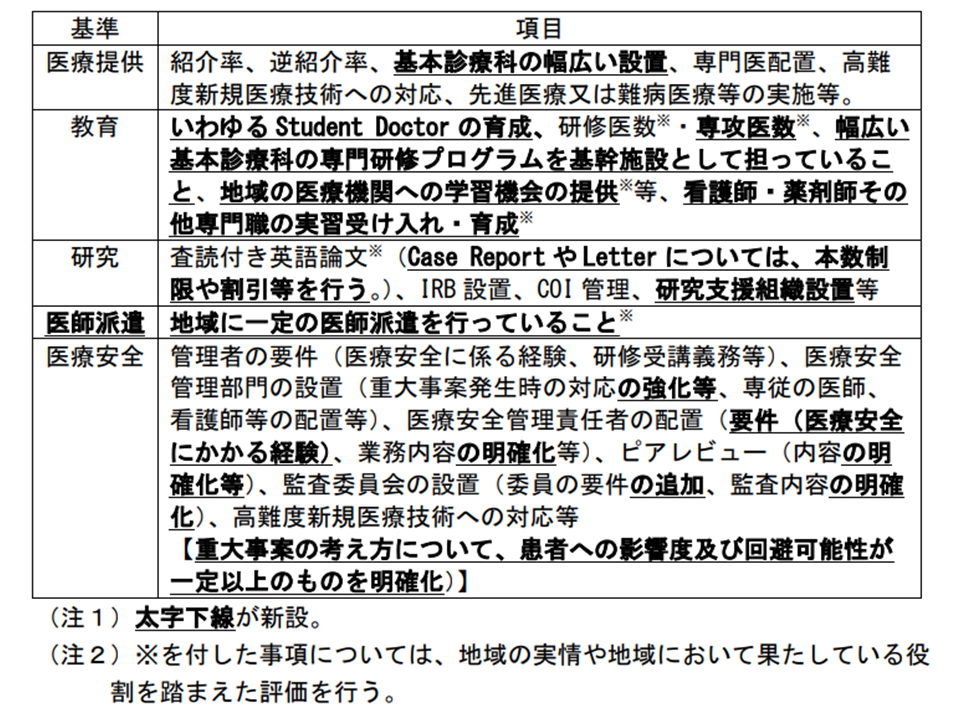

▽下表の項目を基本として設定する(関連記事はこちら(診療、研究、教育、医師派遣)とこちら(医療安全))

特定機能病院の基礎的基準概要(特定機能病院・地域医療支援病院在り方検討会 250625)

さらに今般、これまでの議論を踏まえて次のような考え方も新たに示されました。

●「基本診療科の幅広い設置」・「幅広い基本診療科の専門研修プログラムを基幹施設として担っていること」を求める

▽すでに標榜が求められている16 診療科に加えて、▼病理診断科▼臨床検査科▼総合診療科—の設置を求める(実質的な診療が行われていれば「これらの名称を用いた診療科を設置していない」場合も認める)

▽当該3つの専門研修プログラムの基幹施設となることを求める

いわゆる19の基本領域すべてに対応することが大学病院本院に求められることになります。大学病院本院に「地域医療の基盤づくり」を求めるものであり、さらに後述する「医師派遣」にも深く関連すると言えるでしょう(「地域に不足する診療科の医師」を大学病院本院から派遣することによって、地域医療提供体制の「間隙」を埋めることも目指すもの)。例えば「医師少数の地域」では「総合的な診療能力を持つ医師」のニーズが非常に高いと指摘されます。そこで、上記のように「大学病院本院において総合診療科に対応する」ことを求め、その総合診療科の医師を「医師少数の地域」に派遣することが期待されていると考えられます。

もっとも、すぐ(早ければ年内(2025年内))に3診療科に対応することは困難です。このため厚労省は「経過措置を設ける」考えも明らかにしています。なお、特定機能病院の承認要件は、「不備な項目が1つでもあれば即座に承認を取り消す」といった性質のものではなく、「仮に不備な項目があった場合には、改善計画を作成・提出し、可及的速やかに全項目をクリアできるように努める」こととなる(即座に特定機能病院の承認が取り消されるわけではない)点にも留意が必要です(もちろん「不備の常態化」が好ましくないことは述べるまでもない)。

また、医療機関には「患者●人に対し医師を○人配置しなければならない」という基準があり(一般病院では16対1)、さらに特定機能病院では「患者●人に対し医師を○人配置しなければならず(入院では8対1、外来では20対1)、うち半数の医師は専門医資格取得者でなければならない」という厳しい基準が定められています。上記の「新たに設置が求められる3診療科」についても、この基準の対象となります(3診療科においても専門医配置を進める必要がある)。

なお、「特に人口減少等が著しい都道府県」に所在する特定機能病院では、医師の確保や診療科の設置が困難なケースもあり得ます。この点について厚労省は「新たな地域医療構想等に関する議論や連携・再編・集約化等の動向も踏まえつつ、検討することが考えられる」との見解も示しています。

「人口減少が著しい地域」では、当然「医師の確保」も難しくなります。その際に、例えば後述の「医師派遣実績」を都市部と同様に求めるとなれば「大学病院本院の医師配置が薄くなってしまう」ことでしょう(特定機能病院の医師配置基準を満たせなくなる可能性があり、また、医療提供の水準確保、働き方改革なども困難になる)。一方、「大学病院本院の医師配置をしっかり行う」こととなれば、後述の「医師派遣」が難しくなり、「新たに承認要件として医師派遣実績を加える」意味が喪失してしまいます(やはり特定機能病院の承認要件を満たせなくなり、地域医療の確保に責任を持てなくなる)。

そこで、「人口減少が著しい地域」における医師配置や医師派遣実績の基準などを、新たな地域医療構想の進捗状況なども見ながら検討していくことになりそうです。例えば「集約化が進み、人口減少が著しい地域にあるが、大学病院本院として十分な医師配置が行えるようになってきた」ことなどが分かれば「他の地域と同様の基準(一律の基準)を堅持すべき」という議論が、逆に「集約化が進まず、医師配置が十分でない」となれば「人口減少が著しい地域では基準を緩和することができないか」等の検討が進むかもしれません。

特定機能病院は地域への医師派遣だけでなく、「地域で医師確保できる環境」整備支援を

●「地域に一定の医師派遣を行っていること」を求める

▽医師派遣の実績は、出向等の派遣形態によらず「派遣先の医療機関における常勤換算医師数」を基本として基準を設定する(非常勤医師の派遣、夜間のアルバイトなども医師派遣の実績にカウントされるイメージ)

▽特定機能病院に、派遣先の医療機関における「医師養成体制」や「処遇改善策」等について、派遣形態ごとの状況等も含めた把握や、継続的な課題抽出、必要な取り組みを求める

▽医師派遣実績の評価に当たっては、「医師が多い地域→医師が少ない地域」への医師派遣等を適切に評価できるよう、例えば、▼派遣先・派遣元の医療機関が所在する地域の医師の状況等による補正を行う▼同一法人医療機関に派遣する場合や、著しく長期に同一の医療機関に勤務しているが課題がある場合には、医師の状況や指導等の状況も踏まえ、一定の評価に留める—ことを検討する

▽特定機能病院に、「地域医療構想や医師確保計画等と整合した形での地域貢献・医師派遣が行われる」よう求める

▽特定機能病院の管理者(院長等)に、毎年の実績報告において「当該特定機能病院における医師派遣の全体像を把握し、地域医療構想や医師確保計画等との整合に関する状況等の報告」も求める

これらの規定からは、特定機能病院に「地域の医師確保に関する重要な役割・機能」を担ってもうという厚労省の方針が伺えます。「医師を派遣する」にとどまらず、「派遣先の課題」(なぜ医師が確保できず、定着もしないのかなど)を洗い出し、その改善を特定機能病院が支援することで「医師の確保・定着に向けた環境改善」を行うことも求めるものです。これまでにない「地域医療の基盤づくり」としての役割も期待されることになります。

発展的基準と診療報酬を組み合わせ、「より優れた取り組み」への意欲が高まるのでは

他方、【発展的基準】については、やはりこれまでの議論を踏まえて次のような考え方が松本医療安全推進・医務指導室長から示されました。

▽大学病院本院について、自主性を尊重しつつ、取り組み状況に応じた適切な評価を行えるよう、「個々の大学病院本院が自主的に実施している高度な医療提供・教育・研究・医師派遣」に係る取り組みを「発展的基準」によって評価し、結果を公表する

▽その際、大学病院本院が「地域の高度な医療提供・教育・研究の砦」として果たしている機能等が適切に評価されるとともに、地域の実情によって「達成が著しく困難」とならないように配慮した基準値の設定が必要となる

▽「『医師が少数』などの条件不利地域で医療を提供していること」などについては、特別の評価を行う

●医療提供に関する基準

▽「特定機能病院が地域で高度な医療を提供する」基盤となるための基準を設定する

▽一方で、「地域における最後の砦としての機能」など、地域全体を勘案した複合的な評価が必要な機能については、今後、新たな地域医療構想・医師偏在対策等に関する議論も踏まえる必要があるものも含まれるため、それまでの間は「複数の合併症を抱える症例」や「一定の重症度の救急症例」を受け入れる等の機能を担っていること等について、幅広く実績報告を求めつつ、一定の評価に留める

▽具体的には、地域医療構想調整会議等での協議状況などを踏まえて、救急や高度な手術等の観点で▼地域の実情に応じて一定の重症度等の患者を受け入れていること(患者数だけでなく、地域占有率なども報告)▼希少性等が高い患者を受け入れていること▼特に高度な医療(移植医療(臓器摘出に係るものも含む)、ゲノム医療等)の実施—などとする(具体的な項目、基準はさらに検討)

●教育に関する基準

▽医師派遣と組み合わせ「医師を地域に循環させて教育を行う」場合を評価する

▽例えば「医師多数県以外の道県の地域枠医師の受け入れ」「全国から医師を受け入れて行うサブスペシャリティ医師の育成」「全国的に希有な専門性の涵養(かんよう:無理のないようだんだんに養成すること)」」など、全国的な医療提供体制の強化につながる教育体制を評価していくことが適当(具体的には、今後、幅広く各病院の取り組みについての実績報告を求め、評価のあり方を検討する)

●研究に関する基準

▽研究実施体制、研究基盤等の評価として「多施設共同研究に参加し、症例等を登録できる体制」等を評価する

▽具体的には▼多施設共同研究に参加し登録した症例数、配分された研究費▼当該研究に係る研究プロトコール▼研究結果について執筆された論文の本数等(共同著者等で参加しているものなど)▼治験(医師主導治験等を含む)—などの実績を評価する(「医師数が少ない」など、所在地域の医師の状況等による補正も行う)

▽「研究時間を確保する取り組み」(実際の研究時間・エフォート等の把握等)とその結果の実績も報告を求める、今後、一定の評価を行うことを検討する(若手医師が研究に積極的に臨める体制を構築しているか否かを評価するイメージ)

▽獲得した臨床研究に係る公的な研究費については、AMED、厚生労働科学研究等に係る研究費、臨床的な分野等に係る科研費などを評価対象とする

▽臨床研究に係る査読付き英語論文の筆頭著者として、原著論文、システマティックレビュー、メタアナリシス、総説・解説(Review、Opinion、Editoria等)、その他これらに準ずるものを評価することを原則とし、症例報告(Case Report)、Letterについては、一定の評価に留める

▽各分野における「TOP10%論文」(国際的なデータベースにおける論文発表年・分野ごとの被引用数上位10%以内に該当したもの)であった場合は、評価を上乗せする

●医師派遣に関する基準

▽基礎的基準において示した考え方と同様の方法により、「基礎的基準を超える医師派遣」の取り組みを評価する

言わば「特定機能病院として最低限確保しなければならない体制、実績」を【基礎的基準】としてとして定め、「「より優れた体制、実績を持つ病院」を評価するために【発展的基準】を設けるというイメージです。これを診療報酬に反映させる場合には、▼特定機能病院入院基本料を届け出るためには「【基礎的基準】を満たし、特定機能病院の承認を厚生労働大臣から受けなければならない」との施設基準を設ける▼【発展的基準】を満たす特定機能病院に経済的インセンティブを付与するために、「より高い入院基本料の区分を設ける」(特定機能病院入院基本料A・B・C等の区分を受ける)、あるいは「入院基本料等加算を設定する」—ことなどが考えられるかもしれません。

こうした診療報酬上の評価も加わって、「より優れた取り組みを行おう」というモチベーションが特定機能病院に生まれることが期待されます。

こうした大学病院本院の「特定機能病院としての承認要件」見直し方向に異論は出ていませんが、▼医師派遣については、「特定機能病院からダイレクトに医師少数区域等にある病院へ派遣する」場合だけでなく、「特定機能病院から地域の基幹的病院に医師を派遣し、基幹的病院から医師少数区域等にある病院へ派遣する」ケースも評価するべき。また「地域医療構想の実現に向けた特定機能病院によるリーダーシップ」も評価を検討してはどうか(岡俊明構成員:日本病院会副会長、猪口雄二構成員:全日本病院協会会長)▼地域のかかりつけ医機能や、包括期・慢性期医療機能などを果たす医療機関と特定機能病院とでネットワークを作り、教育・実習・実績ができるような環境を整えること地域M者とネットワーク作って、教育、実習、実践できるようにすることが特定機能病院には求められると考える。あわせて「自院がどのような機能を果たしているのか」を特定機能病院自らが可視化することも重要である(今村英仁構成員:日本医師会常任理事)▼大学病院本院が「経営のために診療を重視し、研究が疎かになる」のでは本末転倒である。大学病院の経営方針、補助金、診療報酬も含めて総合的に「研究を十分の行える」環境を整える必要がある(尾形裕也構成員:九州大学名誉教授)▼「総合診療」領域は、地域医療確保にとって極めて重要であり、すべての大学病院本院で必置とする必要がある。発展的基準については、まずデータを収集したうえで、各病院の取り組みを過度に阻害しない形で「標準化」を目指していくべきではないか。各診療実績等の毎年度のデータ報告は病院サイドの負担も大きく、今後、レセプトデータなどから抽出する仕組みを検討していってほしい(村松圭司構成員:千葉大学医学部附属病院次世代医療構想センター特任教授)▼基準値の設定に当たっては、各都道府県の状況(医師数など)を十分に勘案するべき(吉村健佑構成員:千葉大学医学部附属病院次世代医療構想センターセンター長/特任教授)▼基礎的基準が「単なる現状追認」にならないように、また経過措置等が長すぎないように留意して基準値設定を行ってほしい(松本真人構成員:健康保険組合連合会理事)―等の注文が付いています。

こうした意見・注文も参考に、今後、具体的な基準の項目や基準値などを詰めていくことになります。

大学病院本院以外の病院も「同じ基準」で特定機能病院の承認可否を判断するが・・・

次に「大学病院以外の特定機能病院」の承認要件を見てみましょう。次の9施設に関する基準・要件です。

▽総合型・ナショナルセンター(2025年4月から国立健康危機管理機構へ移行):1施設(国立国際医療研究センター病院)

▽総合型・その他病院:1施設(聖路加国際病院)

▽特定領域型・ナショナルセンター:3施設(国立がん研究センター中央病院、国立がん研究センター東病院、国立循環器病研究センター)

▽特定領域型・その他病院:4施設(がん研究会有明病院、静岡がんセンター、大阪国際がんセンター、愛知県がんセンター)

これらの病院については、「大学病院本院とは機能・役割などが異なっている」「これら9施設についても機能・役割はさまざまである(ヘテロである)」ことが明らかにされ、「特定機能病院として継続を認めるべきか?別の枠組みを用意すべきではないか?」等の議論も行われました(関連記事はこちら)。

この点について松本医療安全推進・医務指導室長は、「特定機能病院の承認要件(基準)については、大学病院本院と同じものを適用する」ことが適当としたうえで、次のような考えを提案しています。

▽ナショナルセンター(承認時におけるものを含む)である特定機能病院で「全国に対して、特に医師等に対する高度な教育・研修を行っているもの」については、「大学病院本院である特定機能病院が教育や医師派遣等に関して基礎的基準で求められるものに準じた役割」を果たしていると評価できる

→その際に留意すべき論点については、引き続き整理・検討が必要

▽「既に特定機能病院であるその他の病院」は、今般の見直しにより基礎的基準を満たすことができなくなる場合でも、「当面の間、改善計画の提出・当該計画に基づく対応」を求めることで、「引き続き、特定機能病院として取り扱う」ことが考えられる

→改善計画等でどのような内容を求めるかなどは、引き続き整理・検討が必要

端的に、上記9施設について「医師派遣等を行っていなくとも、即座に特定機能病院としての承認を取り消すことはしない」という内容です。これら病院では「体制・診療実績向上に向けて努力してきたが、特定機能病院から外されてしまうのではないか」との心配もあったと思われますが、「当面、その心配はない」と言えます。

ただし、ナショナルセンターではない聖路加国際病院、がん研究会有明病院、静岡がんセンター、大阪国際がんセンター、愛知県がんセンターについては「医師派遣機能等についての改善計画の提出と計画に基づく対応」が求められることになります。今後の「整理・検討」に注目する必要があります。

また、上記の厚労省提案に照らせば、「大学病院本院以外の病院が、新たに特定機能病院に手上げをすることは相当程度、困難になった」と言えます。この点について今村構成員は「特定機能病院は、そもそも大学病院本院のみに限定すべきであった。今回の承認要件見直しで、その点が整理され、今後、『大学病院本院以外の病院』が特定機能病院に手上げをすることはなくなると思う」と見通しています。

もっとも、「大学病院本院以外の病院」についても、特定機能病院の承認要件は「大学病院本院の基準」(上記)と同じである(つまり特定機能病院の承認要件は1種類のみ)ため、とりわけ「大学病院本院でもナショナルセンターでもない特定機能病院」については、いずれかの時期に「医師派遣機能なども含めて承認要件を満たす」のか「特定機能病院から抜けるのか」の選択が迫られます(当面は、上記のとおり改善計画などで特定機能病院としての指定が継続される)。その時期を見越して、今から「どういった方向を目指すのか」を検討しておくことが求められるでしょう。

なお、「大学病院本院以外の特定機能病院」については、▼大学病院本院では「網羅性」がある。例えば「良性から悪性まで幅広く診療する」「自院の外来患者以外の救急患者も幅広く受ける」「幅広い分野の研究を実施している」ことなどが明らかになった。また、当然であるが、卒前教育(医学部教育)を「臨床実習などに入る前」から実施している。医師派遣に準ずる機能として「外部の医師を受け入れて教育・技術伝授をして地域に戻す」体制が敷かれているが、「医師不足が顕著な、医師少数の地域」への対応はどこまでできているのだろうか。こうした大学病院本院と、それ以外の病院との違いを踏まえて、「大学病院本院以外の病院」の特定機能病院としての在り方を考えていく必要がある(相良博典構成員:昭和医科大学病院病院長、全国医学部長病院長会議会長)▼ナショナルセンターは医師を受け入れて教育・技術伝授をして地域に戻す」といった取り組みを行っていることが明らかになった。さらに「医師派遣に匹敵する機能は何か」を整理していく必要があろう(上田茂座長代理:日本医療機能評価機構専務理事)▼大学病院本院には「地域医療提供体制の基盤づくり」という新たな役割を果たすべきことが明示された。非常に大事な視点であり、ナショナルセンターについても、基本的には同じ機能を求めるべきであろう。がん医療について「ナショナルセンター(国立がん研究センター)→都道府県がん診療連携拠点病院→地域がん診療連携拠点病院」という具合に、「地域医療提供体制の基盤づくり」機能が体系化されているが、他のナショナルセンターはどうであろうか。そうした点も今後検討していくべき(山崎元靖構成員:神奈川県健康医療局医務担当部長)—といった意見が出されました。

こうした意見も参考に、上記の「ナショナルセンターを特定機能病院として承認する際の留意点」「それ以外の病院に求められるであろう改善計画書」等の詳細を今後、検討していくことになります。

このほか松本医療安全推進・医務指導室長は、次のような方針も示しており、これらに特段の異論・注文などは出ていません。

▽「本年度(2025年度)中から発展的基準による評価を望む特定機能病院」(診療報酬での上乗せ評価を切望する病院)にも配慮して、各基準の実績報告を求める(迅速に「発展的基準を満たす」ことを明確化し、診療報酬での評価などに繋げることを可能とする)

▽基準達成度の確認体制を構築する

▽特定機能病院の安定的な経営・運営等のため、「承認要件等に関する実績報告」等に加えて「経営・運営状況等に関する実績報告」等を求め、継続的な課題抽出や必要な取り組みを求める

→特定機能病院は大規模で運営状況上の課題も多くなると想定されるため、「経営・運営に係る体制等やタスクシフト・シェア等」についても報告・改善等を求めることが考えられる

▽「医師少数などの医療資源が比較的少ない地域に所在する特定機能病院」については、現行の医療安全に関するピアレビューの仕組みも参考に、「大学病院本院同士で、医師の確保や育成等の取り組みを情報共有し、改善につなげる」ことを求める

▽厚労省で「各特定機能病院の基礎的基準・発展的基準等に関する状況」を分かりやすく確認できるように公表し、他制度(例えば診療報酬)等での活用が容易となるような対応を行う(例えば、各発展的基準にポイントを設定し、合計ポイント(100点満点)がA病院80点、B病院65点・・などと比較可能にするイメージなどが考えられる)

▽「特定機能病院のあり方」について、今後、新たな地域医療構想・医師偏在対策等に関する議論を踏まえて、改めて必要な見直しを行い、引き続き、制度的位置付けも含めて整理・検討を行う

こうした制度改革方向は概ね了承されたと考えられ、今後、松田座長と厚労省を中心に「とりまとめ」を行います。

その後、▼「具体的な基準」の設定(今(2025年)夏・秋)→▼関連する省令・通知の改正—へと進みます。

早ければ「年内」(2025年内)にも新たな特定機能病院の承認要件を適用し、他制度(診療報酬、補助金など)への反映につなげられる可能性もあります。

【関連記事】

国際医療センター・循環器病センター・国がん、ハイレベル実績を持つが大学病院本院と同じ評価基準でよいか—特定機能病院等あり方検討会(2)

特定機能病院の医療安全要件を厳格化、患者間違い・機器誤使用での死亡事故等は全例把握・検証等を義務化—特定機能病院等あり方検討会(1)

大学病院本院「以外」の特定機能病院、大学病院本院とは異質で「特定機能病院と別の枠組み」での評価など検討へ―特定機能病院等あり方検討会

特定機能病院、「医療安全対策基準のさらなる厳格化」「検体検査の精度管理義務化」方針を決定―特定機能病院等あり方検討会(2)

大学病院本院、必須の「基礎的基準」と、積極的取り組みを見る「発展的(上乗せ)基準」の2段階評価へ―特定機能病院等あり方検討会(1)

大学病院本院に「医師派遣」実績も求めるが、地方にある病院等には緩やかな実績基準を設定しては―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

大学病院本院の「医師育成」機能重視した評価が必要、機能・実績等に応じた「類型化」も検討―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院に求められる機能を改めて整理、類型の精緻化・承認要件見直しなどの必要性を検討―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院、「第三者評価の受審」「改善状況の公表」を承認要件に―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院に「第三者評価受審と指摘事項の公表」求めてはどうか、特定機能病院側は「厳しい」と反論―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

地域医療支援病院、「医師の少ない地域」支援をプラスアルファ要件として設定可能に―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(1)

特定機能病院、国と異なる「プロフェッショナルの第三者」視点での評価受審を義務化してはどうか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

医師派遣機能、地域医療支援病院の「すべて」には求めるべきではない―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(1)

特定機能病院に第三者評価を義務付けるべきか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

すべての地域医療支援病院が医師派遣等の医師少数区域支援機能を持つべき―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(1)

地域医療支援病院、「在宅医療支援」「医師派遣」等の機能をどう要件化すべきか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

地域医療支援病院の承認要件見直しへ議論開始―厚労省・検討会

大学病院の院長、「選考会議」の議を経るなど選考過程を透明化―大学病院ガバナンス検討会

病院長の資質・能力の明確化を特定機能病院の承認要件に、選考プロセスの透明化も―大学病院ガバナンス検討会

特定機能病院の承認要件に「病院長の選任」に関する規定が盛り込まれる可能性も―大学病院ガバナンス検討会

特定機能病院や臨床研究中核病院、「医療安全管理部門の設置」などを承認要件に追加―厚労省

一般病院にも「高度な医療技術実施の際の安全管理体制」整備の努力義務を課す―社保審・医療部会

特定機能病院に医療安全管理体制強化や外部監査委設置などの要件追加―厚労省

特定機能病院に、「監査委員会」設置や「医療安全担当の副院長」配置を義務付け―厚労省

特定機能病院への集中立入検査を6月から実施、目的は「実態把握」―厚生労働省

女子医大病院と群馬大病院の特定機能病院の承認取り消し決定、特定機能病院の承認要件見直しも検討―塩崎厚労相