【フォトレポート】医療経済学者がなぜメイク?

がんになってもいきいきと暮らせる社会の実現目指す「LAVENDER RING 2018」

2018.2.23.(金)

がんに対する理解を深め、予防を呼びかける「世界がんデー」の2月4日、がんになってもいきいきと暮らせる社会の実現がテーマのイベント「LAVENDER RING 2018」が都内で開催されました。

当日は、がんサバイバーによるトークセッションや医師による講演、ワークショップ、メイク&写真撮影などを実施。メイク&写真撮影では、がんサバイバーの国際医療経済学者でグローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(GHC)のアキよしかわも参加しました。

がんになってもいきいきと暮らす秘訣とは

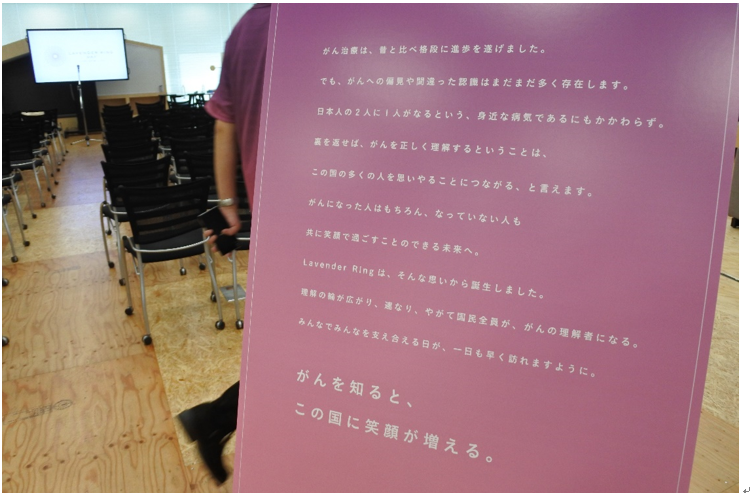

本イベントを主催する「LAVENDER RING」は、がんを知り、がん患者やがんサバイバーをサポートする人々の輪(リング)を広げたいという思いから立ち上がった有志の集まりです。

ラベンダー色は、すべてのがんを表す色。当日、会場ではラベンダーの花束とラベンダー色のドリンクがふるまわれました。

トークセッションでは、がんサバイバーである山崎多賀子さん(美容ジャーナリスト=写真左)、園田マイコさん(モデル=写真中央)、久光重貴さん(フットサル選手=写真右)が登壇。「がんになってもいきいきと暮らす秘訣」をテーマに話しました。

園田さんは、「不安に襲われ、家族に気づかれないように泣いていた時期がありました。最近になって息子がそのことに気づいていたことを知りましたが、息子は当時、(母を気づかって)何も言わず、明るく普段通りに接してくれた」と、つらい時期に支えてくれた家族の気づかいの重要さを指摘しました。また、久光さんは「がんのことを公表したとき、多くのサポーターの方から応援メッセージをもらったことが前向きに治療を受ける気持ちの切り替えになった」と述べました。

3人に共通していたことは、家族や同じ病気を経験した患者同士のネットワーク、同僚からの励ましといった「人とのつながり」が、治療と向き合う動機づけとなったという点だと思います。また、がんになったことで広がった新しい人間関係が、自身にとっての「キャンサーギフト」であると感じているという言葉が印象的でした。

「ジャパンキャンサーフォーラム2017」から、山崎多賀子さん。

山崎さんはがんになる前、抗がん剤治療を受ける人を見て、「普通のことではない」と気にも止めませんでした。しかし、自分ががんになり、健康な人たちとの日常から徐々に取り残されていく感覚を深めていき、当時の自身の態度を振り返りつつ「(健康な人も)がんを他人事と思わず、共生できる社会づくりが必要」と、今後の課題を述べました。

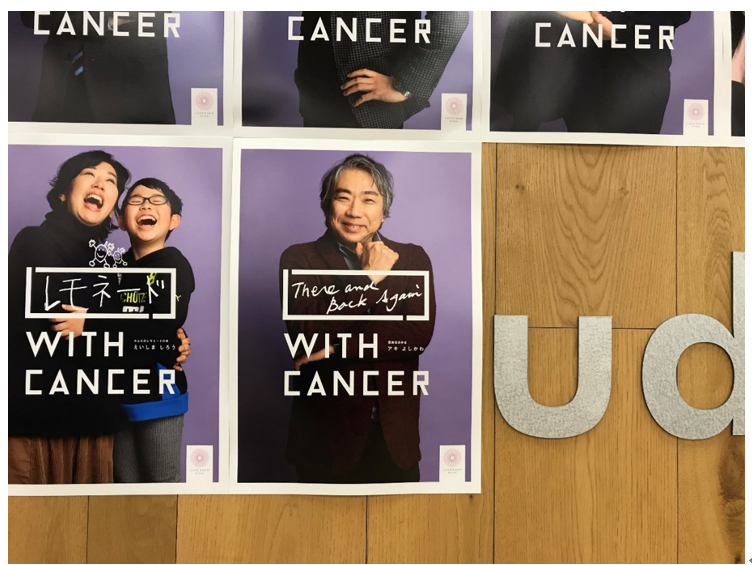

写真のちからで、がんのイメージを変える

この日は、スポンサーの一社である資生堂のスタッフによるライブイベント「Make up & photo」も同会場で行われました。このイベントは、「がん」から連想されるネガティブなイメージを変えるためのプロジェクトの一つで、資生堂スタッフによるメイクとヘアセットを受けて、プロのカメラマンが、がんサバイバーたちのいきいきとした姿を写真撮影するというもの。GHCのアキよしかわも撮影に参加させていただきました。

こちらは、資生堂のスタッフさんに、メイキャップとヘアセットを受ける様子です。メイクを受けたアキは普段と大きく変わらないけれど、いつもより素敵に見えます。

メイクとヘアセットが終わると、いよいよ撮影です。撮影前、うまくできるか心配といっていたアキですが、金澤カメラマンとの会話や現場スタッフの皆さんからの暖かい声かけを受けて、徐々に緊張がほぐれ、良い表情をみせるようになりました。

撮影は15分ほど続き、パソコンに取り込んだ画像を見ながら、出力する写真を選びます。

出来上がった写真がこちらです。

この日、メイク&撮影に参加された皆様の写真はこちらからみることができます。皆様、本当に素敵な笑顔です。

◆LAVENDER RING―がんと闘う人たちの笑顔を撮る―

正しい情報を伝えるためには

日本人の2人に1人が、がんになるといわれている時代ですが、実際にがんになったとき、誰にも相談できなかったり、相談できたとしても、職場の理解を得られなかったりして、仕事をやめざるを得ないという事例は後を経ちません。

また、親しい人ががんになったとき、周りの人たちは、そのことについて聞いていいのか、どのようにコミュニケーションすれば良いのかが分からず、困惑し、悩んだという声も聞かれます。がんは身近な病気であるはずなのですが、しっかりと社会全体に理解されているとは言いがたい現状があります。

社会全体でがん患者とその家族の感情を理解し、共感するためには、がんという病の情報を正しく知り、偏見をなくし、間違った認識に気づくことが欠かせません。そのため、今回のように「写真」というツールを活用し、がんサバイバーたちの明るくいきいきとした側面に光を当てることは、正しい情報を知ってもらうための最初のステップとして、非常に有効な手法の一つなのではないかと感じました。