2026年4月から医療法人経営情報データベース(MCDB)のデータを研究者等の第三者へ提供開始—社保審・医療部会(2)

2025.9.5.(金)

来年(2026年)4月より「医療法人経営情報データベース」(MCDB)のデータを、「個々の医療機関情報などが判別できない」形に加工して研究者等に提供【第三者提供】し、学術研究などに活用する—。

なお、医療法人経営情報データベース(MCDB)のデータと、病床機能報告・外来機能報告「以外」データとの連結解析を研究者等に認めるべきか否かについては、さらに検討を深めていく(現時点ではルールが存在しないため認められない)—。

9月4日に開催された社会保障審議会・医療保険部会で、こういった内容が了承されました。厚生労働省は、今後「手数料(後述)に関する規定の政令(医療法施行令)への盛り込み」「データ提供にかかるガイドライン作成」などを進めます(同日の2026年度診療報酬改定基本方針論議の記事はこちら)。

9月4日に開催された「第117回 社会保障審議会 医療部会」

「統計処理結果の提供」と「匿名加工した個別医療法人データの提供」の2本立て

2023年8月より、改正医療法に基づく「原則としてすべての医療法人が経営情報を国に届け出る仕組み」が稼働しています(関連記事はこちら)。

この「すべての医療法人が経営情報」を格納したデータベース(医療法人の経営情報データベース、MCDB)については、▼国において活用し、医療政策の企画・立案、医療従事者の処遇改善、医療機関の経営支援などを行う▼医療法人の経営状況に関する情報を広く国民に提供するとともに、医療経済研究に向けたデータの第三者提供を行う—方針が決まっています(関連記事はこちら)。

厚労省は「医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会」(以下、検討会)を設置してデータ提供方法などを議論(関連記事はこちらとこちらとこちら)。

今般、最終の意見調整を経て検討会意見が取りまとめられ、その内容が医療保険部会に報告されるとともに、「研究者等がデータの第三者提供を受ける際の手数料」を決定しました。

●検討会意見(報告書)はこちら

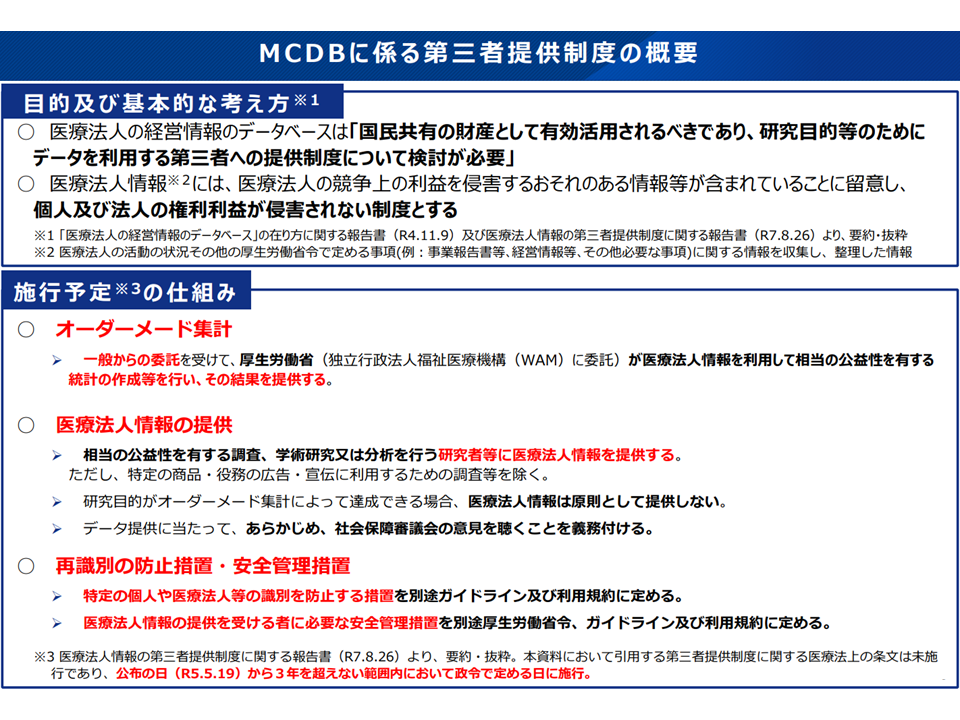

まず「データ提供方法」を振り返ると、(1)オーダーメイド集計(2)医療法人情報の提供(いわば個別データの提供)—の2種類があります。

(1)【オーダーメイド集計】

→研究者等からの申請を受け、「厚労省でデータを集計し、統計の作成、統計的研究を行い」、その結果を提供するもの(言わば統計処置結果の提供)

→情報漏洩、個別医療機関特定などのリスクは低い

▽利用目的は、▼学術研究の発展に資する(例えば医療提供体制や医療経済に関する論文執筆など)▼教育の発展に資する(例えば医療提供体制データを用いた大学での講義など▼医療提供体制の確保に資する(例えば自治体が「国へ分析を依頼する」ケースなど)—ものとし、「これら研究等の成果が公表されること」も共通の要件とする[医療法施行規則(厚労省令)改正]

▽「委託を申し出るにあたって提出書類に記載する事項」「記載内容に不備がある場合の対応」「委託申出を適当と認める場合の対応」などを定める[医療法施行規則(厚労省令)改正]

▽特定個人や医療法人等の識別につながらないよう、「医療法人情報の最小集計単位をあらかじめ定め、集計結果がそれを下回る場合には、集計結果を非表示とする」「集計結果が特定個人や医療法人等の識別につながるものと見込まれる場合には委託を受けない」などの措置にかかる事項をガイドライン・利用規約に定める

(2)【医療法人情報の提供】(いわば個別データの提供)

→研究者等からの申請を受け、医療法人経営情報データベース(MCDB)から「個別医療機関の特定などができない形にデータを加工」して、当該研究者等に提供するもの

→情報漏洩、個別医療機関特定などのリスクが上述【オーダーメイド集計】に比べて高くなるため、「慎重な取り扱い」が強く求められる

▽利用目的について、「▼学術研究の発展に資する▼教育の発展に資する▼医療提供体制の確保に資する—もの」であることを、今後制定する「MCDBの第3者提供に係るガイドライン」に定め、社会保障審議会の部会で「個別に審査」し、データ提供の可否を判断する

→あわせて「これら研究等の成果が公表されること」も共通の要件とする[ガイドライン制定]

▽データ漏洩などのリスクを極力低減するために、「情報セキュリティが確保されたオンサイトセンター」(福祉医療機構に設置するデータ利活用のための部屋)での利活用を原則とする[医療法施行令(政令)改正]

→ただし、公的機関等(主に行政機関)、または公的機関等からの委託・補助を受けて行う研究者等は、「安全管理措置が確認された自施設」または「オンサイトセンター」での利用を可能とする

→▼自施設で安全管理措置を講じる研究者等について、措置が講じられていることを厚労省が実地監査等により確認する方法▼オンサイトセンターの利用期間、持ち出し可能な情報、外部委託の可否などのオンサイトセンターの利用方法—について、ガイドラインや利用規約に規定する

▽特定個人や医療法人等の識別につながらないよう、▼提供する情報は、研究目的に照らして必要最小限の範囲に限定し、直ちに個人や医療法人等の特定につながる情報(法人名、個人名、医療法人番号、医療機関コード等)は提供しない▼研究目的がオーダーメイド集計によって達成できる場合は、オーダーメイド集計の結果を提供し、医療法人情報は原則として提供しない▼公表可能な最小集計単位を定め、研究者等は、その最小単位以上で研究成果等を公表する▼多角的な分析を行うために「病床機能報告」及び「外来機能報告」と連携した情報の提供を求める研究者等については、社会保障審議会において当該情報の必要性を審査し、特定個人や医療法人等の識別につながらないように十分に配慮したうえで提供する▼厚労省は、公表内容に再識別可能な情報が含まれていないか、最小集計単位が遵守されているかどうか、公表前に確認を行う—こととする

MCDBからのデータ第三者提供の仕組み概要(社保審・医療部会(2)1 250904)

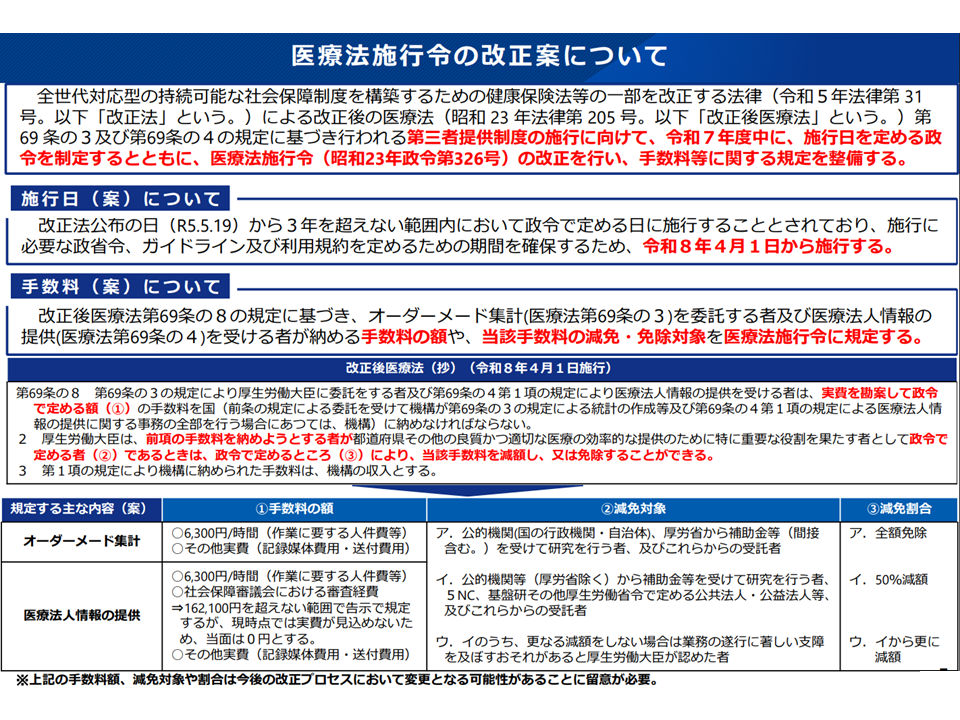

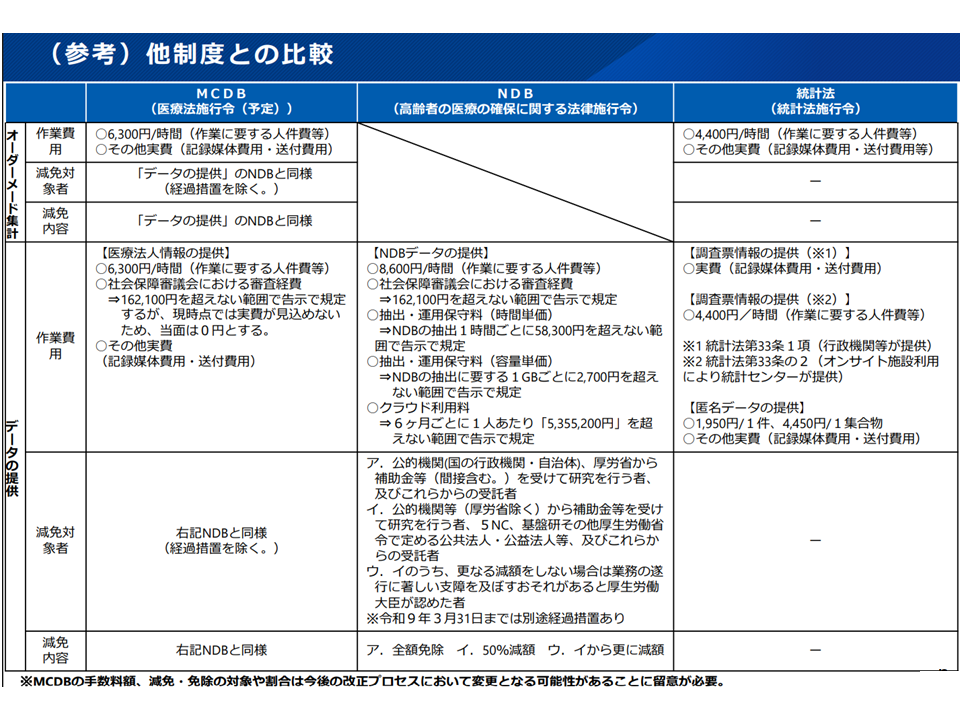

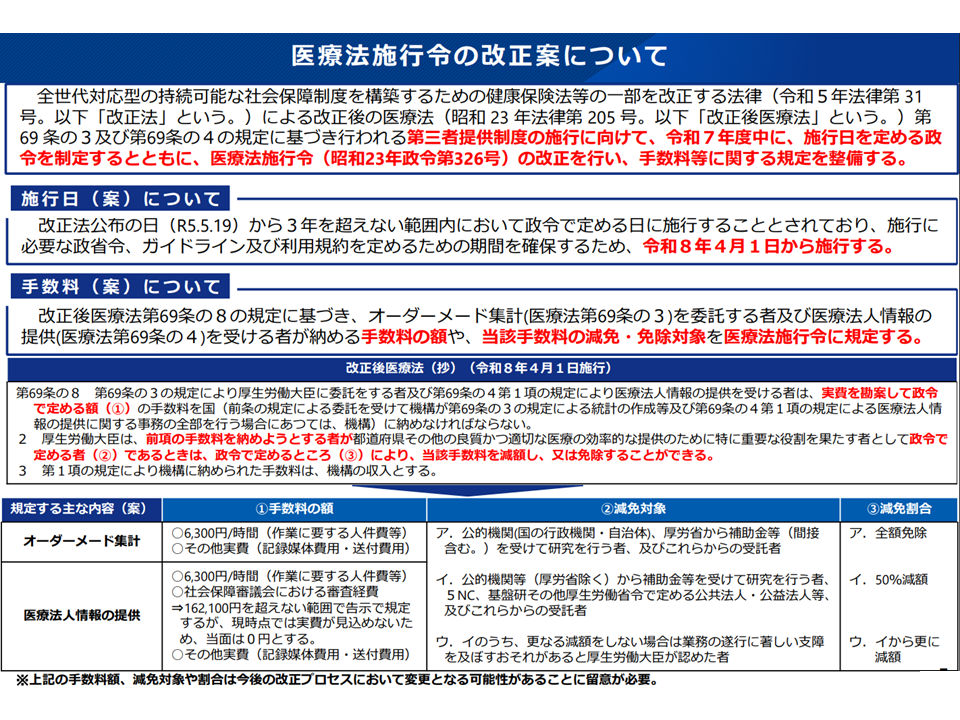

さらに厚労省は「手数料」についても、オーダーメイド集計・医療法人情報の提供のそれぞれについて、次のように設定してはどうかと医療部会に提案しています。

(1)オーダーメイド集計

→以下の合計としてはどうか

・統計処理等費用(1時間当たり「6300円」)

・その他実費(記録媒体費用・送付費用)

(2)医療法人情報の提供

→以下の合計としてはどうか

・匿名加工等費用(1時間当たり「6300円」)

・社会保障審議会における審査経費(16万2100円を超えない範囲で告示により別途規定するが、現時点では実費が見込めないため、当面は「ゼロ円」とする)

・その他実費(記録媒体費用・送付費用)

MCDBからのデータ第三者提供にかかる手数料などを政令に規定する(社保審・医療部会(2)2 250904)

厚労省は手数料設定の根拠について、▼1時間当たり6300円は、データの統計処理や匿名加工などを行う福祉医療機構(WAM)の人件費を積み上げて設定した▼社会保障審議会における審査経費(16万2100円上限)はNDB(医療レセプトデータなどを格納するNational Data Base)からの第三者データ提供に係る審査費用と横並びで設定した—と説明しています。

なお、繰り返しになりますが、社会保障審議会における審査経費は「16万2100円を超えない範囲で別に定める」ことになりますが、「当面はゼロ円」(事例を積み重ねる中で設定していく)となります。

MCDBからのデータ第三者提供の手数料などはNDBの規定にならっている(社保審・医療部会(2)3 250904)

また、これらの手数料は下記の場合には減額または免除されます(NDBからの第三者データ提供と同様で、例えば「国のデータベース」のデータを「国の研究」に使う場合に手数料を徴収する意味がない、関連記事はこちら)。なお2027年3月31日までの経過措置も別途設けられる見込みです。

(ア)全額免除(つまり無料)

▽公的機関(国の行政機関・自治体)

▽厚労省から補助金等(間接含む)を受けて研究を行う者

▽これらからの受託者

(イ)50%免除(つまり半額に減額)

▽公的機関等(厚労省を除く)から補助金等を受けて研究を行う者

▽ナショナルセンター(国立がん研究センター、国立循環器病センター、国立精神・神経医療研究センター、国立成育医療研究センター、国立長寿医療研究センター)、医薬基盤・健康・栄養研究所、その他厚労省令で定める公共法人・公益法人など(2025年4月から国立健康危機管理機構へ移行した国立国際医療研究センターも含まれると考えられる)

▽これらからの受託者

(ウ)(イ)の50%免除からさらに減額

▽(イ)のうち、更なる減額をしない場合は業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認めた者 ※令和9年3月31日までは別途経過措置あり

上限)

MCDBからのデータ第三者提供にかかる手数料などを政令に規定する(社保審・医療部会(2)2 250904)

こうした内容に異論は出ず、厚労省は「手数料に関する規定の政令(医療法施行令)への盛り込み」「データ提供の運用詳細を規定するガイドラインの制定」などを進め、「来年(2026年)4月1日」より施行します。

なお、データ提供にあたっては「研究目的が適切か」(例えば「実質的な医薬品の販売促進目的ではないかどうか」など)とともに、「医療法人などの特定につながらないか」などを社会保障審議会でチェックします(今後、部会・分科会などを設置する見込み)。この点について医療部会では、▼データを用いた研究結果はどのようなものか、といった視点での審査も重要である(黒瀬巌委員:日本医師会常任理事)▼「医療法人の特定」などにつながらないように工夫を行うとともに、不適切な目的に対するデータ提供が行われないように審査をしっかり行ってほしい。まずは「統計結果であるオーダーメイド集計」から始め、実績を見ながら、段階的に「個別データである医療法人情報の提供」へと拡大していくべき(角田徹委員:日本医師会副会長)▼他のデータと紐づけて「医療法人の特定」がなされないように最大限留意すべき(伊藤伸一委員:日本医療法人協会会長)—などの注文が付いています。

病床機能報告・外来機能報告「以外」のデータとの連結解析の是非は今後の検討課題に

ところで、「医療法人の特定」にも深く関連しますが、検討会では「MCDBデータと病床機能報告・外来機能報告『以外』のデータとの連結解析を研究者等に認めるべきか」という点について、意見が大きく割れていました。

具体的には「医療施設調査などとの連結解析は極めて有用であり、認めるべき」という意見と、「様々な他データとの連携解析で医療法人の特定がしやすくなる。2022年の『医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会』報告書に照らせば、病床機能報告・外来機能報告『以外』のデータとの連結解析は認められない」という意見が大きく対立していたのです(関連記事は外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1))。

この点については時間をかけた調整が行われ、次のような形で落ち着きました。

▽「病床機能報告」「外来機能報告」以外の調査と連携した情報の第三者提供での活用は、提供する情報の範囲を研究目的に照らして必要最小限の範囲に限定することや、提供先から特定の個人や医療法人等の識別につながる形での公表がなされないようにすることなど、個人・法人の権利利益が侵害されないことや上記の事項を前提として、社会保障審議会において必要性を審査することとし、制度の実施状況や活用状況を評価しながら、活用に向けて引き続き検討することが必要である

現時点では「病床機能報告・外来機能報告以外との連結解析」に関するルールがないため、研究者等から申請が上がってきても「想定していないので却下する」と社会保障審議会で判断されることになります。

まず「医療法人データのみの提供」「病床機能報告・外来機能報告との連結解析を可能とするデータの提供」からスタートし、実績を積み重ねながら「病床機能報告・外来機能報告以外との連結解析」の是非などを検討していくことになるでしょう。

医療法人は2022年時点で5万7000余りに過ぎず、「地域・病床数・診療科などのデータを見ればどの医療法人かを推測できてしまう」ケースも少なくないでしょう。「個別の医療法人が特定されない」ように十分配慮し、段階的にデータの利活用を行っていくことが重要です。

【関連記事】

医療法人経営情報DBのデータと、病床・外来機能報告「以外」データとの連結解析を研究者等に認めるべきか?—医療法人経営情報DB検討会

医療法人経営情報データベース(MCDB)への情報登録は2025年4月からWAMNET上で行う、2025年2月までに利用申請を—厚労省

医療法人経営情報データベース(MCDB)から、学術・教育・医療提供体制確保のために研究者等にデータ提供—医療法人経営情報DB検討会

2026年度診療報酬改定、医療提供サイド委員は「大幅なプラス改定・基本料の大幅引き上げ・人員配置基準緩和」など要請―社保審・医療部会(1)

病院経営は厳しく「自転車操業」状態、とくに大規模な急性期病院で極めて経営状況が厳しい—中医協総会(2)

原則として「すべての医療法人」がG-MIS用いて毎年度の経営情報等を都道府県に報告する義務を再確認—厚労省

医療法人からの事業報告書・経営情報等の届け出・報告に遅延等生じないよう、都道府県は管下法人の指導・管理徹底を—厚労省

原則として「すべての医療法人」がG-MIS用いて毎年度の経営情報を都道府県・国に報告、報告内容や期限などの詳細を厚労省が解説

原則、すべての医療法人がG-MIS用いて毎年度の経営情報を報告、国・都道府県で分析して国民に情報公表—社保審・医療部会(1)

人生の最終段階における受けたい・受けたくない医療・ケアを話し合うACP、医療・介護職でも2割が知らず—社保審・医療部会(2)

オンライン診療「推進基本方針」を近く取りまとめ!都市部で「オンライン診療のためのクリニック」認めるか?—社保審・医療部会(1)

原則「すべての医療法人」に詳細な経営情報提出を義務付け、政策立案に用いるほか、国民にも情報提供—医療法人経営情報DB検討会

医療法人の経営状況をデータベース化し、国民への情報提供・政策立案・処遇改善などに活用—医療法人経営情報DB検討会

医療法人の事業報告書等、2022年度からG-MISで届け出、23年度から都道府県HP等で公表―社保審・医療部会(1)