後発品使用体制加算などのカットオフ値で「分子に一定の医薬品を加えて計算」できる救済特例措置を継続し、対象医薬品を見直し―厚労省

2025.4.7.(月)

【後発医薬品使用体制加算】【後発医薬品調剤体制加算】などにおける「カットオフ値」の計算にあたっては、2024年4月実績から、当面の間、分子となる「後発医薬品のある先発医薬品および後発医薬品」に一定の医薬品を加えて計算することを認める。この取り扱いを継続し、2025年度薬価中間年改定を踏まえて対象薬剤を見直す—。

厚生労働省はこのほど事務連絡「令和7年度薬価改定に伴う令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を示し(3月7日に事務連絡を示し、3月31日に一部訂正)、こうした点を明確にしました(厚労省サイトはこちら(3月7日付事務連絡)とこちら(3月31日付訂正事務連絡))。後発品使用促進が強く求められる一方で、後発品の供給不安が長引いており、1種の「救済特例措置」と言えます。

救済特例措置の対象医薬品は膨大なため、厚労省サイトからダウンロードしてください(サイトの下部に【事務連絡】の(2)【1 令和7年度薬価改定に伴う令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて、2 「令和7年度薬価改定に伴う令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の一部訂正について】の欄があり、ここからエクセルファイルをダウンロードできる)。

カットオフ値計算にあたり、分子に加えてよい医薬品をエクセルファイルでダウンロード

カットオフ値計算のみの特例で、後発品数量割合(置換率)計算には適用されない

繰り返しGem Medで報じているとおり、医療保険財政が厳しさを増しており、今後もさらにその度合いを増していきます。

まず「医療技術の高度化」により、医療費が高騰していきます。例えば、脊髄性筋萎縮症の治療薬「ゾルゲンスマ点滴静注」(1億6707万円)、白血病等治療薬「キムリア」(3350万円)などの超高額薬剤の保険適用が相次ぎ、キムリアに類似したやはり超高額な血液がん治療薬も次々に登場してきています。その上、新たな認知症治療薬「レケンビ」が保険適用され、患者数が膨大なことから、医療保険財政に及ぼす影響が非常に大きくなる可能性があります。さらに新たな認知症治療薬「ケサンラ」の保険適用も行われました。

大企業の会社員とその家族が主に加入する健康保険組合の連合組織「健康保険組合連合会」では、こうした高額薬剤によって超高額レセプトの発生が増加し、医療保険財政を圧迫している状況を強く懸念しています(関連記事はこちら)。

あわせて「高齢化の進展」による医療費高騰も進みます。ついに2022年度から、人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代が75歳以上の後期高齢者となりはじめ、来年度(2025年度)には全員が後期高齢者となります。後期高齢者は若い世代に比べて、傷病の罹患率が高く、1治療当たりの日数が非常に長く、結果、1人当たり医療費が若年者に比べて2.3倍と高くなります(関連記事はこちら(2023年度の市町村国保医療費は平均40万2157であるのに対し、後期高齢者では93万1637円)。このため、高齢者の増加は「医療費の増加」を招きます(医療費は1人当たり医療費×人数で計算できる)。

このように医療費が高騰していく一方で、支え手となる現役世代人口は2025年度から2040年度にかけて急速に減少していきます。

「減少する一方の支え手」で「増加する一方の高齢者・医療費」を支えなければならないために医療保険の制度基盤が極めて脆弱になり、さらに今後も厳しさを増していくと考えられるのです。

こうした中では、「医療費の伸びを、我々国民が負担できる水準に抑える」ための取り組み(医療費適正化方策)が強く求められます。政府も、▼平均在院日数の短縮による入院医療費の適正化(入院基本料や特定入院料、DPCの包括点数は「1日当たり」の支払い方式であり、在院日数の短縮が入院医療費の縮減に効果的である)▼後発医薬品(ジェネリック医薬品、後発品)の使用促進による薬剤費の圧縮▼病院の機能分化推進と連携の強化▼地域差(ベッド数、外来受療率、平均在院日数など)の是正▼保健事業の充実による健康寿命の延伸―など、さまざまな角度から医療費適正化に向けて取り組んでいます。また、金額シェアも盛り込んだ「新たな後発医薬品使用推進目標」も固められています(【主目標】数量シェアを2029年度末までに全ての都道府県で80%以上とする、【副次目標】2029年度末までに、「バイオシミラーが80%以上を占める成分数」が全体の成分数の60%以上とする、後発医薬品の金額シェアを2029年度末までに65%以上とする、医療費適正化計画にも盛り込まれている、関連記事はこちら)。

このうち後発医薬品の使用促進に関しては診療報酬での後押し(病院での使用促進を狙う【後発医薬品使用体制加算】▼診療所での使用促進を狙う【外来後発医薬品使用体制加算】▼調剤薬局での使用促進を狙う【後発医薬品調剤体制加算】―など)が設けられています。

これらの加算については、施設基準において「処方・調剤における後発品の数量割合」や「カットオフ値」の基準値が施設基準に設けられており、2024年度診療報酬改定の告示・通知内容を見ると次のようなっています。

●薬局(調剤基本料)の【後発医薬品調剤体制加算】

◆点数

▽加算1:21点(後発品割合80%以上)

▽加算2:28点(同85%以上)

▽加算3:30点(同90%以上)

※敷地内薬局などでは、加算点数を10%に減算する

◆後発品数量割合

▽加算1:80%以上

▽加算2:85%以上

▽加算3:90%以上

◆カットオフ値

▽加算1-3:50%以上

●薬局において後発品割合が低い場合の減算

▽後発品割合が50%以下の薬局:調剤基本料を5点減算する

●医療機関・入院(入院基本料等加算)の【後発医薬品使用体制加算】

◆点数

▽加算1:87点

▽加算2:82点

▽加算3:77点

◆後発品数量割合

▽加算1:90%以上

▽加算2:85%以上

▽加算3:75%以上

◆カットオフ値

▽加算1-3:50%以上

●診療所・外来(処方料)の【外来後発医薬品使用体制加算】

◆点数

▽加算1:8点

▽加算2:7点

▽加算3:5点

◆後発品数量割合

▽加算1:90%以上

▽加算2:85%以上

▽加算3:75%以上

◆カットオフ値

▽加算1-3:50%以上

高い点数の加算を取得するためには「後発品割合を90%以上に高める」ことが求められ、多くの医療機関・薬局でさらに後発品の使用が進むことに期待が集まっています。

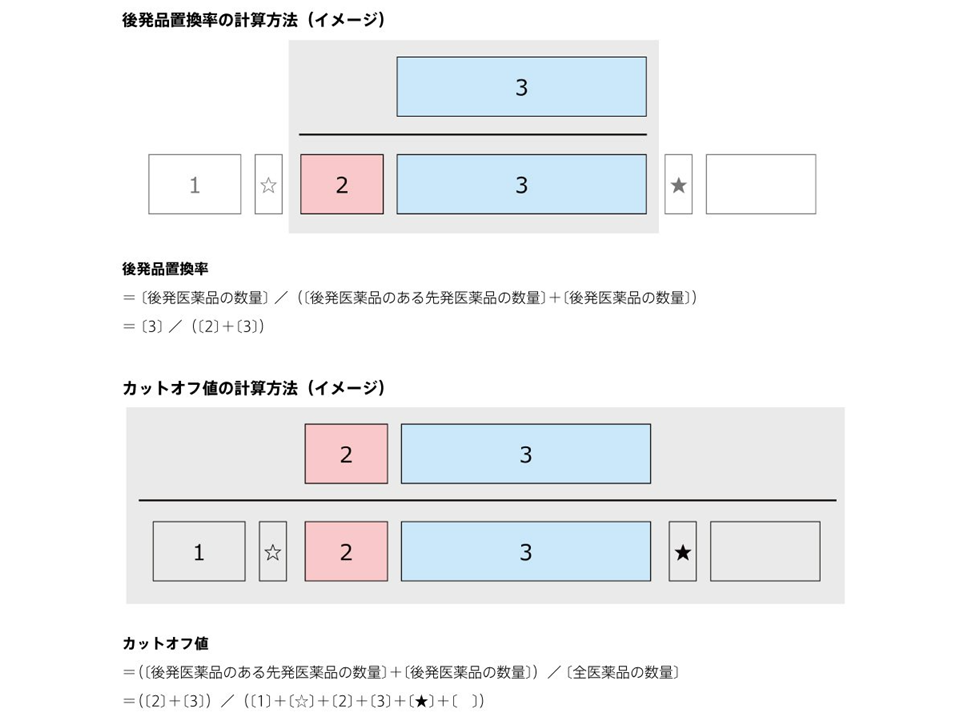

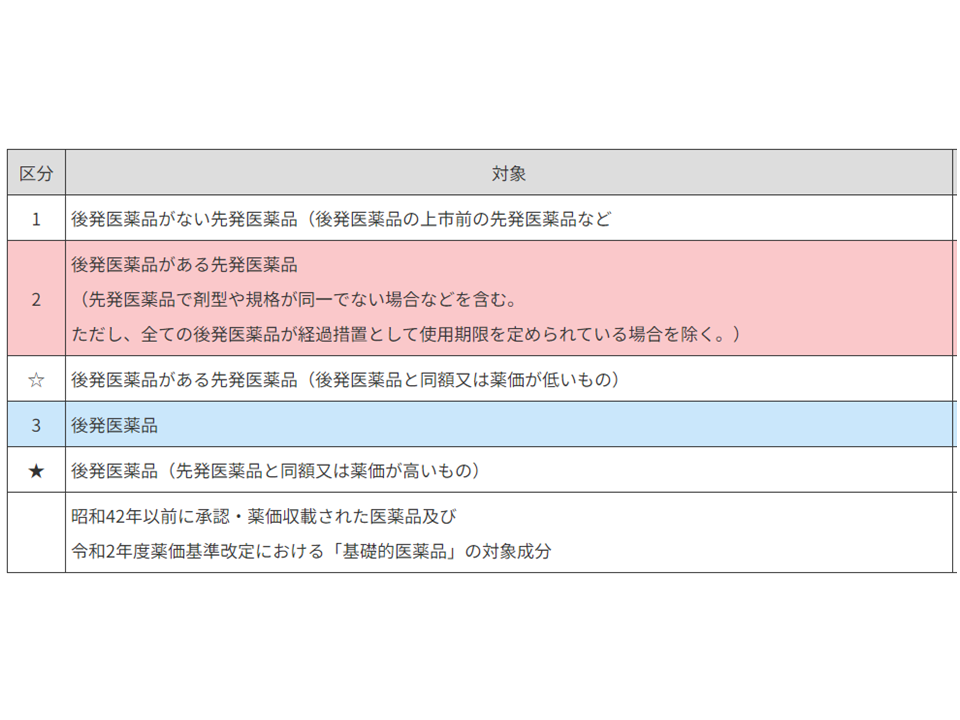

ところで「後発品数量割合」(置換率)と「カットオフ値」とは、次のように定義されます。

▽後発品数量割合(置換率)=「当該医療機関等における後発品の数量」÷「当該医療機関等における『後発品のある先発医薬品の数量+後発品の数量』」

▽カットオフ値=「当該医療機関等における『後発品のある先発医薬品の数量+後発品の数量』」÷「当該医療機関等におけるすべての薬剤(一部医薬品を除く)」

日本ジェネリック製薬協会のホームページを見ると、下図のように「後発品数量割合」(置換率)と「カットオフ値」との考え方の違いが分かりやすく示されています。2つの指標によって後発品の使用促進を図る仕組みとなっています。

後発品数量割合(置換率)とカットオフ値の考え方1(日本ジェネリック製薬協会ホームページより)

後発品数量割合(置換率)とカットオフ値の考え方2(日本ジェネリック製薬協会ホームページより)

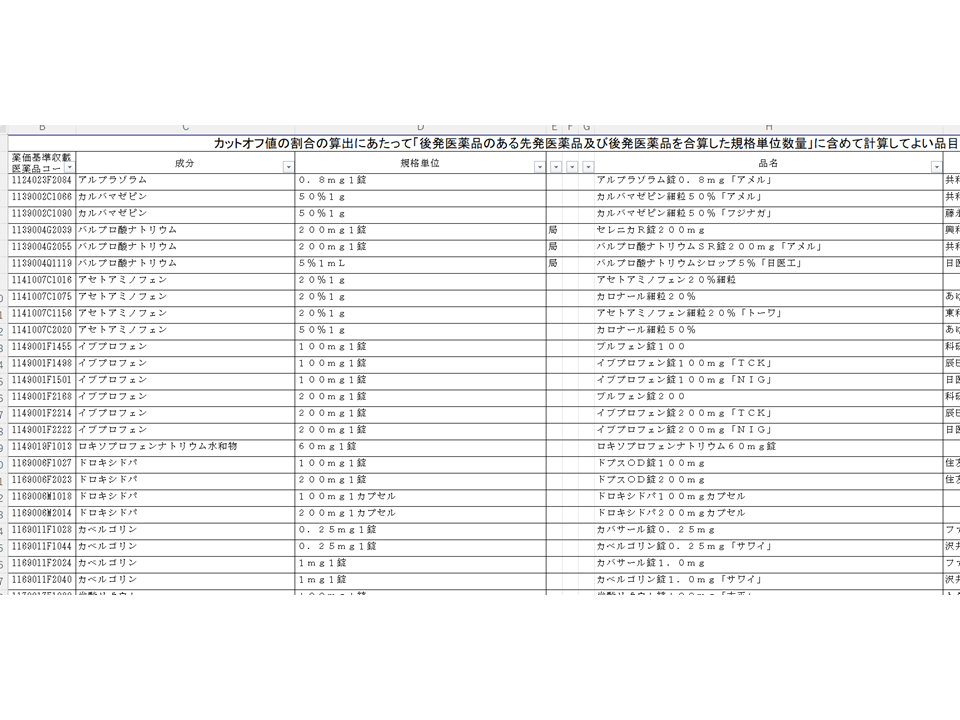

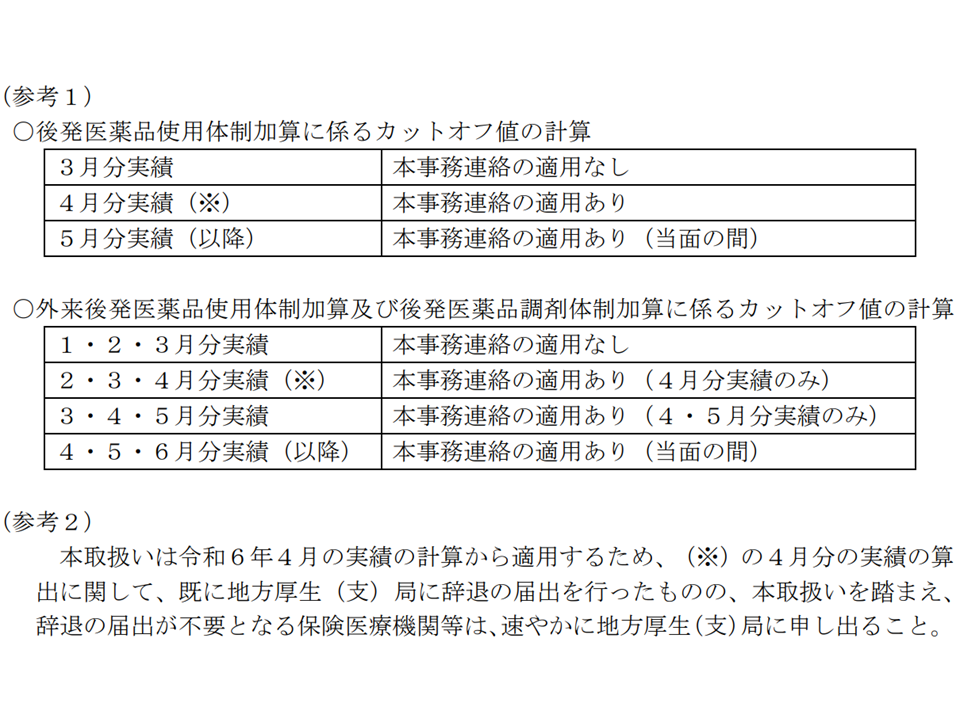

今般の事務連絡では、「2024年度薬価改定を踏まえた対応」を継続するととともに、2025年度薬価中間年改定を踏まえた対象医薬品の見直しを行う考えが示されました。

考え方は以下のように「これまで通り」ですが、対象医薬品は見直されているのでご留意ください。

▽カットオフ値について、2024年4月の実績から当面の間、一定の医薬品を「後発医薬品のある先発医薬品および後発医薬品」(つまり、上記計算式の分子)に含めて計算してよい

→この取り扱いは「カットオフ値の計算」にのみ適用され、「後発数量割合」の計算には適用しない

→救済特例措置の対象医薬品は膨大なため、厚労省サイトからダウンロードしてください(サイトの下部に【事務連絡】の(2)【1 令和7年度薬価改定に伴う令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて、2 「令和7年度薬価改定に伴う令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の一部訂正について】の欄があり、ここからエクセルファイルをダウンロードできる。2025年3月31日に対象医薬品が一部見直されているので、すべてのエクセルファイルをダウンロードして確認することが重要)

カットオフ値計算にあたり、分子に加えてよい医薬品をエクセルファイルでダウンロード

カットオフ値計算にあたり、分子に加えてよい医薬品の例

▽上記の取り扱いは「1か月単位で適用」できる

→外来後発医薬品使用体制加算・後発医薬品調剤体制加算では「直近3か月のカットオフ値の平均」を用いるが、当該3か月の期間中に「上記の取り扱いを行う月」と「行わない月」が混在してよい

▽後発医薬品使用体制加算等に係る届け出についても、上記の取り扱いを踏まえて行う

カットオフ値計算の特例適用の有無

【関連記事】

後発品使用体制加算・調剤体制加算等のカットオフ値、2024年4月から当面の間「分子に一定の医薬品を加えて計算」できる救済特例措置―厚労省