地域での「面としてのかかりつけ医機能」充実目指し、入院、在宅、医療・介護連携等のそれぞれで関係者の協議進めよ—かかりつけ医機能分科会(2)

2024.5.27.(月)

2025年4月から「かかりつけ医機能報告」制度などが施行される。報告内容をもとに「地域のかかりつけ医機能充実」を狙う「協議の場」で関係者間で膝をつき合わせた議論を行うが、入院は「2次医療圏」単位、在宅・介護連携などは「市町村」単位など、テーマごとに協議エリアを設定してはどうか―。

かかりつけ医機能の充実を目指し「実地研修」を行える医療機関(大規模診療所や中小病院)を設定し、そこに「かかりつけ医機能」充実を志す医師が集う仕組みを設けてはどうか―。

5月24日に開催された「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」(以下、分科会)では、こういった議論も行われています(報告制度の「対象医療機関」や「報告内容」に関する記事はこちら)。

5月24日に開催された「第5回 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」

目次

地域のかかりつけ医機能充実を狙う「協議の場」、テーマごとに協議エリアを設定

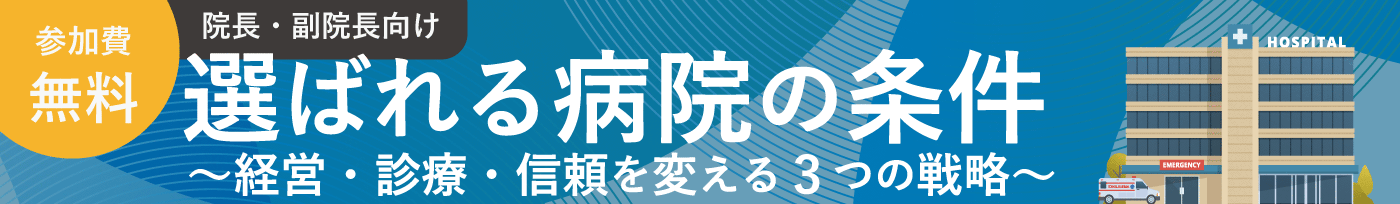

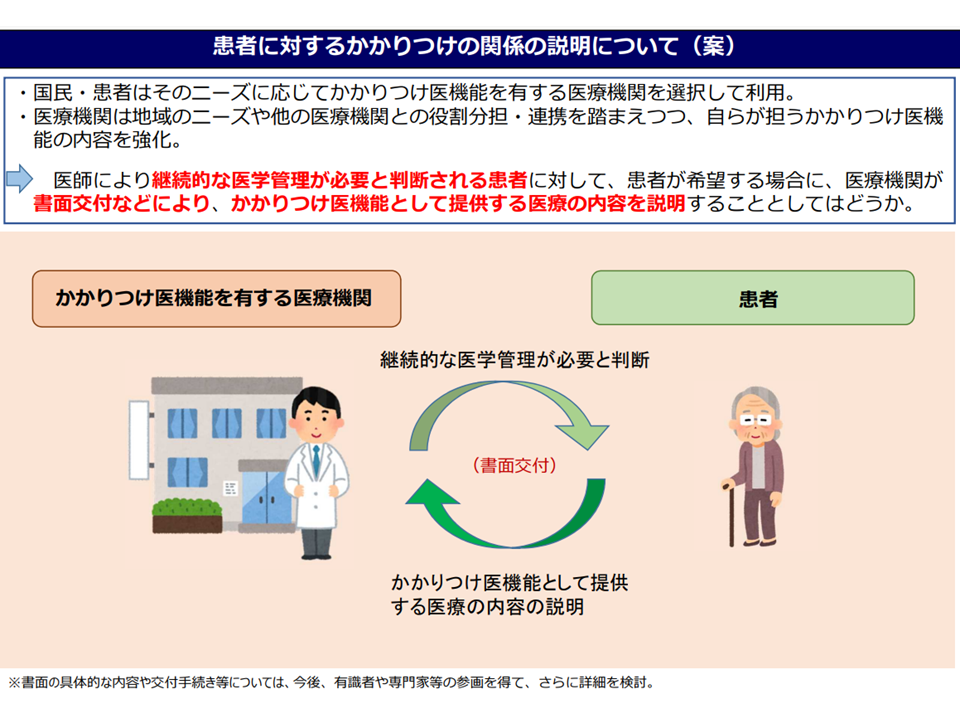

2023年の医療法改正(「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の一部)で、(1)医療機能情報提供制度の刷新(本年(2024年)4月施行済)(2)かかりつけ医機能報告の創設(来年(2025年)4月施行)(3)慢性疾患患者等に対する書面交付・説明の努力義務化(来年(2025年)4月施行)—を行うことになりました。

「まずかかりつけ医を受診し、そこから基幹病院の専門外来を紹介してもらう。専門外来での治療が一定程度終了した後には、かかりつけ医に逆紹介を行う」という外来医療の流れ・機能分化を推し進めると同時に、地域包括ケアシステムの中で極めて重要な役割を果たす「かかりつけ医機能を持つ医療機関」の明確化を図る狙いがあり、検討会で「かかりつけ医機能報告制度」等の詳細を詰めていきます(関連記事はこちらとこちらとこちら)。

かかりつけ医機能が発揮される制度整備1

かかりつけ医機能が発揮される制度整備2

かかりつけ医機能報告制度の大枠は次のように整理できます。

(A)医療機関が、自院が「かかりつけ医機能を持っているか、持っている場合、どのようなものか」を毎年度、都道府県に報告する

↓

(B)都道府県は報告内容をもとに、「どの医療機関がどのようなかかりつけ医機能を持っているのか」を医療機能情報提供制度を活用して公表し、住民の医療機関選択をサポートする

↓

(C)地域の協議の場において、「地域に不足するかかりつけ医機能は何か」を明確にし、関係者で膝を突き合わせて「不足する機能を充実するためにどうすればよいか」を協議し、地域のかかりつけ医機能底上げを図る

5月24日の検討会では、(A)と(C)に関する具体案が示されており、本稿では(C)について眺めてみます((A)の「対象医療機関」や「報告内容」に関する記事はこちら)。

まず、地域の「協議の場」に関しては次のような具体案が厚生労働省大臣官房の高宮裕介参事官(救急・周産期・災害医療等、医療提供体制改革担当)から示されました。

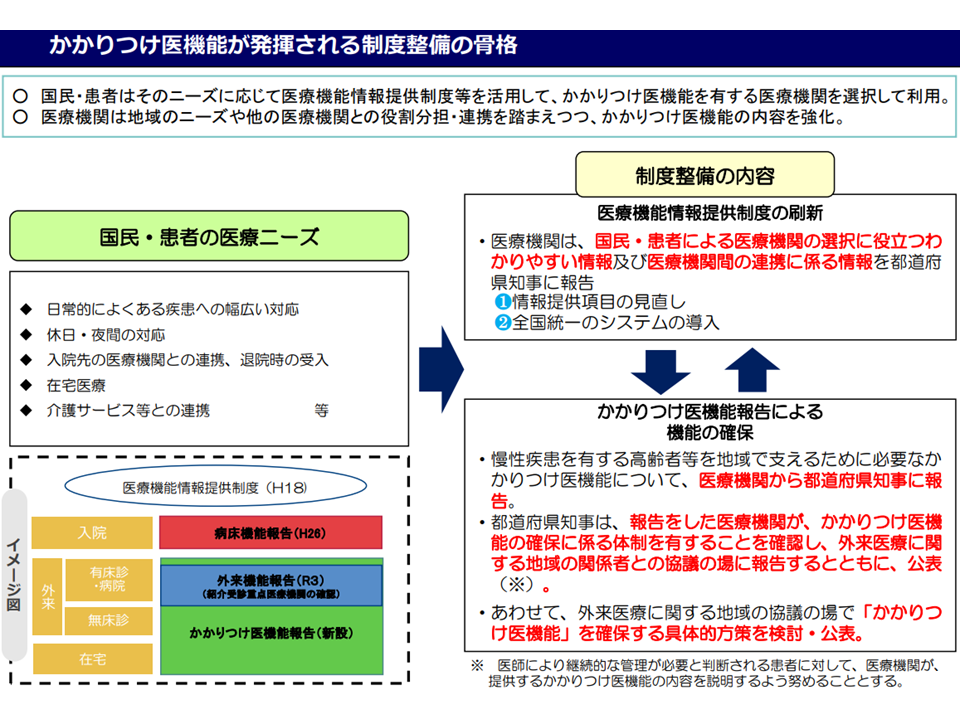

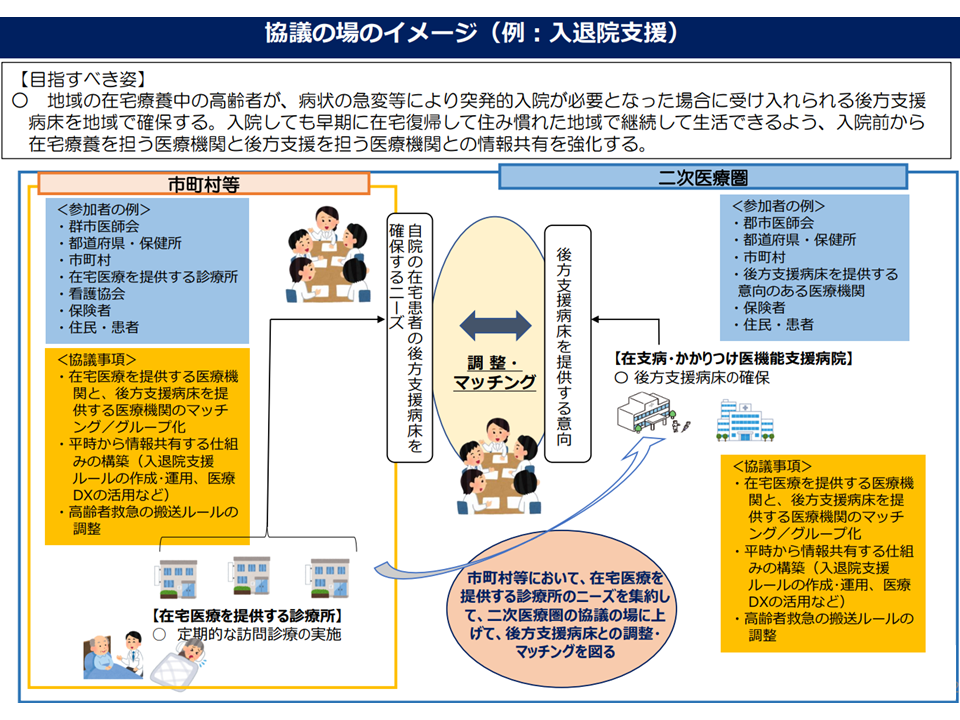

▽「協議の場」の圏域は、実施主体である都道府県が市町村と調整し、協議するテーマに応じて、例えば以下のように重層的に設定する

▼時間外診療、在宅医療、介護等との連携等は市町村単位等で協議する

▼入退院支援等は2次医療圏単位等で協議する

▼全体を都道府県単位で統合・調整する

▽協議の場の参加者は、協議するテーマに応じて、都道府県、保健所、市町村、医療関係者、介護関係者、保険者、住民・患者等とし、都道府県が市町村と調整して決定する

▽かかりつけ医機能に関する調整や協議のコーディネーターについて、地域医療介護総合確保基金を活用して支援が可能であることを明確化する

入院医療に関しては「一般的な入院医療を完結できるエリア」である2次医療圏単位での議論が適切と言えますが、在宅医療や介護に関しては「複数の市町村で構成される2次医療圏では広すぎる」ため、市区町村単位、あるいはより狭域である日常生活圏域での議論が好ましいと考えられそうです。もっとも、住民の居住状況、医療・介護支援の状況は地域で千差万別であるため、地域で協議し、適切なエリアに設定することが重要です。

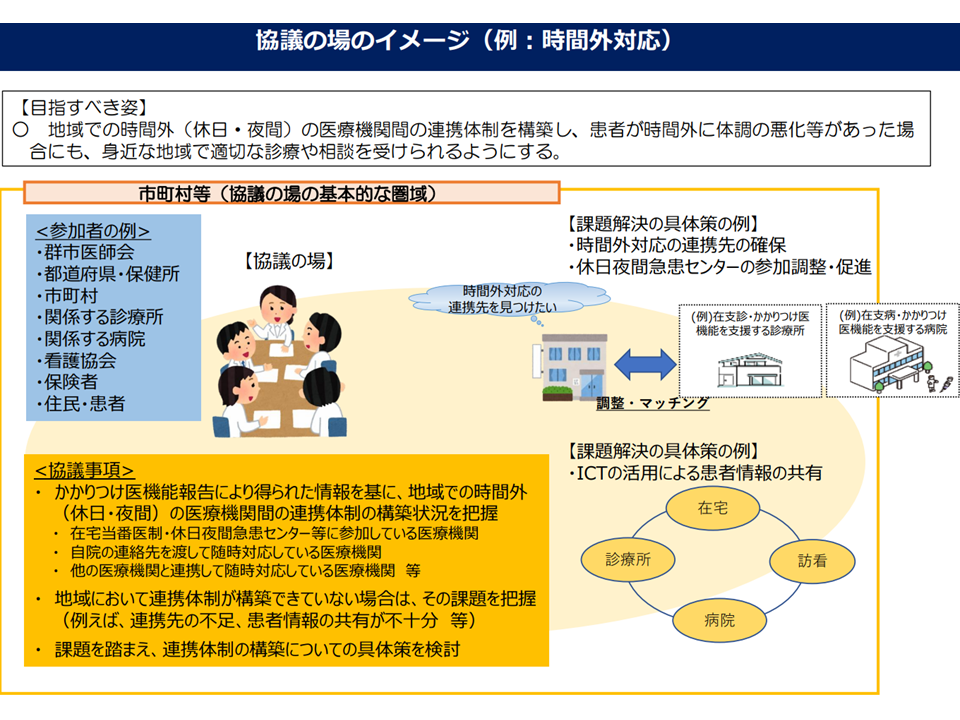

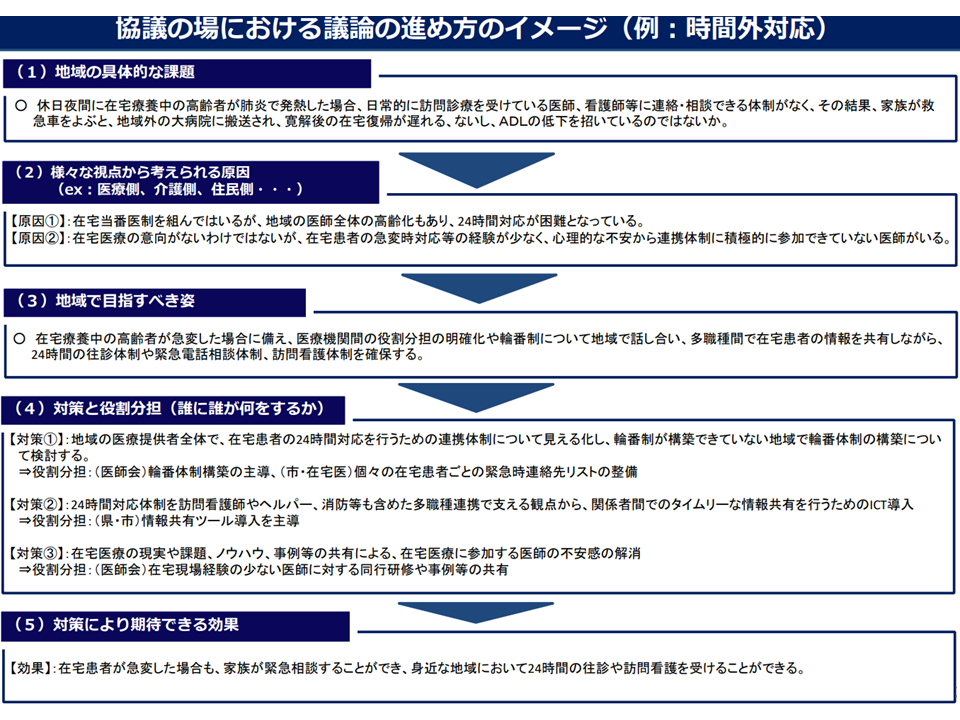

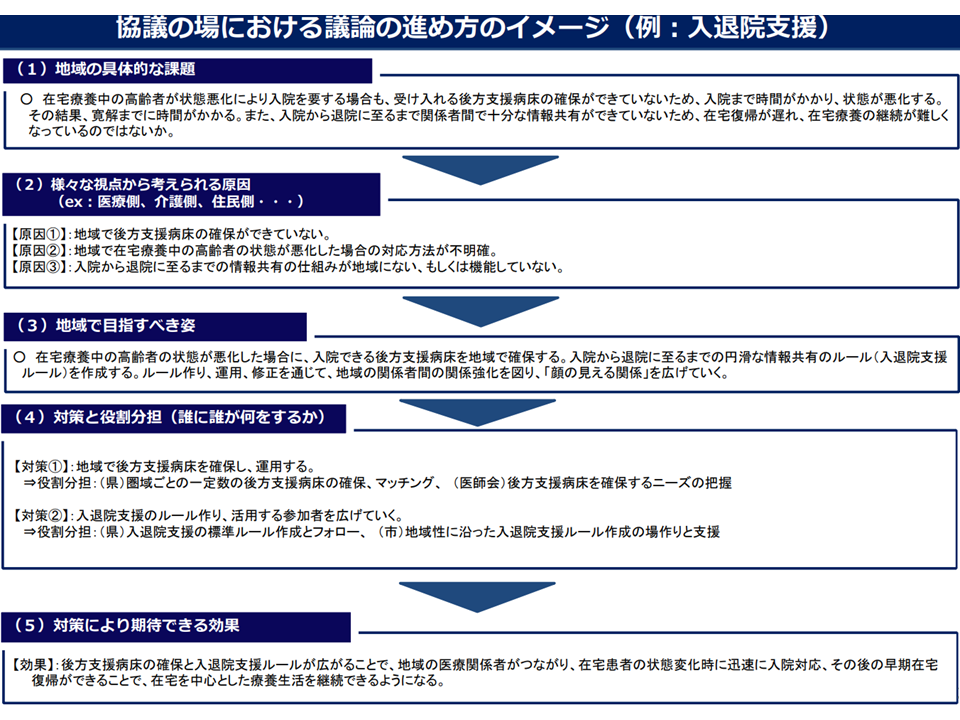

また、協議の進め方については次の流れを1サイクルとして、これを繰り返していくことが高宮参事官から例示されました。

▽データの活用、確保状況や課題等の認識共有(かかりつけ医機能報告データ等を活用し、地域のかかりつけ医機能の確保状況や課題等について、関係者で認識を共有する)

↓

▽原因の分析、地域で目指すべき姿の共有(上記の現状・課題等について、関係者それぞれの視点から原因を分析し、「地域で目指すべき姿」を議論して共有する)

↓

▽具体的な方策と役割分担の決定(上記の「地域で目指すべき姿」を踏まえ、課題に対する具体的な方策と地域における役割分担等を議論し、結果を共有して取り組む)

↓

▽効果と検証(上記の結果得られた効果について、次回以降の協議の場において検証する)

さらに、テーマごとの協議イメージについても例示がなされました。

「協議の場」のイメージ1(地域における時間外対応の在り方に関する協議)

「協議の場」の進め方イメージ1(地域における時間外対応の在り方に関する協議)

「協議の場」のイメージ2(地域における入退院支援の在り方に関する協議)

「協議の場」の進め方イメージ2(地域における入退院支援の在り方に関する協議)

なお、現行の地域医療構想の協議においては「形式的な議論になってしまう」「事務局である都道府県の説明に終始し、議論が活性化しない」などの問題点が指摘されています。こうした「現在の問題点」について原因を十分に分析し、対応案(外部から議論を活性化するためのファシリテーターを派遣するなど)を検討・実施することも重要でしょう。

また、議論の参加者とし、あらたに「市町村」が登場しますが、医療に詳しくないケースも少なくないため、国や都道府県による市町村サポート(例えば市町村スタッフへの研修など)にも期待が集まります。

かかりつけ医機能には様々な類型がある、かかりつけ医機能サポートにも様々な形

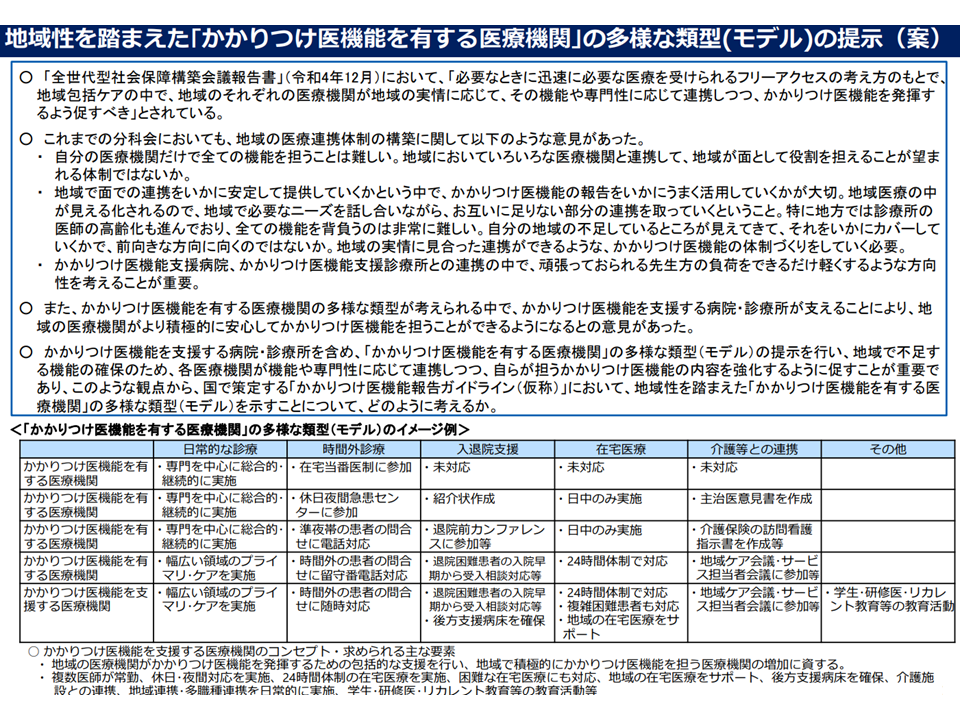

ところで、医療機関の持つ「かかりつけ医機能」にはさまざまな内容が含まれますが(関連記事はこちら)、1つの医療機関で「すべてのかかりつけ医機能を持つ」ことは困難です。このため「かかりつけ医機能を持つ医療機関」同士の連携と、「かかりつけ医機能を持つ医療機関をサポートする医療機関」によるバックアップが重要となります。

高宮参事官はこの点を重視し、今後、厚労省で作成するガイドラインの中で「地域性を踏まえた『かかりつけ医機能を有する医療機関』の多様な類型(モデル)を示す」考えを明らかにしました。例えば、「自院の専門領域を中心に総合的・継続的な診療を実施し、在宅当番医制(連携した時間外対応)に参加するが、介護との連携や入退院支援には対応しない」という医療機関もあれば、「幅広い領域のプライマリ・ケアを実施するとともに、時間外患者の問い合わせに留守番電話で対応する。さらに退院困難患者に対する入院早期からの受け入れ相談に対応し、在宅患者への24時間体制、介護連携のために地域ケア会議・サービス担当者会議に参加する」といった医療機関もあります。

このように「かかりつけ医機能」とは1つの概念ではなく、様々な類型があることを確認することが重要です。

かかりつけ医機能には、さまざまな類型があることをガイドライン等で明確化する

この視点に立てば、例えば▼総合的な機能を持つ「大規模な診療所・中小病院」▼比較的専門領域に特化した「小規模な診療所」—とに、かかりつけ医機能を持つ医療機関を分けることができそうです。

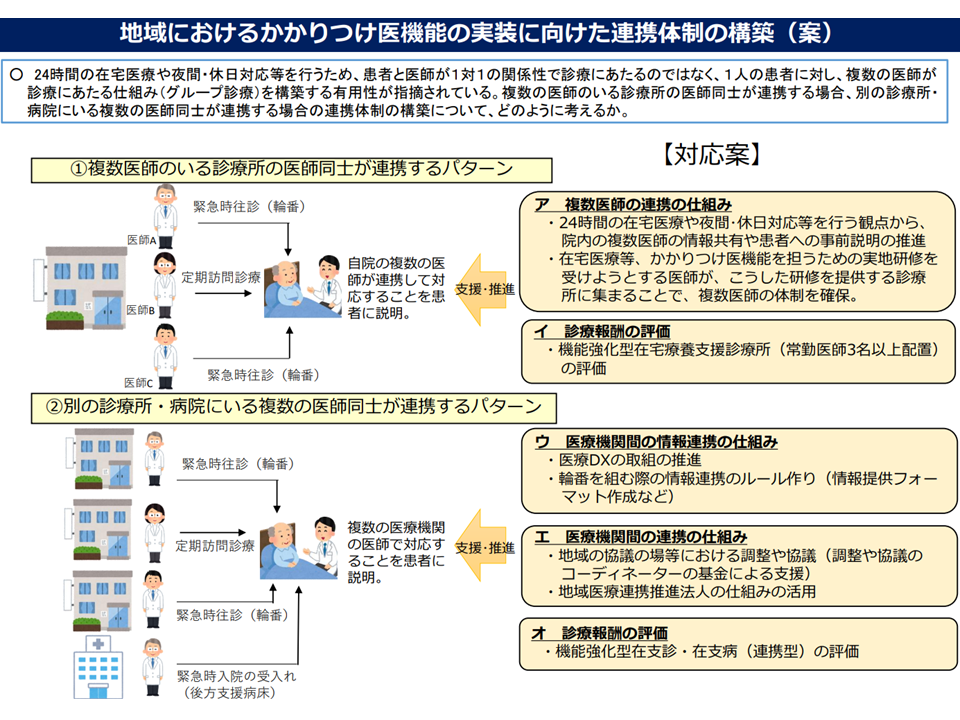

前者の「大規模な診療所・中小病院」では、総合的なかかりつけ医機能を自院で発揮するために「院内連携」が極めて重要となるでしょう。高宮参事官はこれを強化するために、▼24時間の在宅医療や夜間・休日対応等を行う観点から、院内の複数医師の情報共有や患者への事前説明を推進する▼大規模な診療所・中小病院において、かかりつけ医機能を担うための「実地研修」を提供し、医師が研修に参加することで「複数医師の確保体制」を強化する▼機能強化型在宅療養支援診療所(常勤医師3名以上配置)による経済的な評価(診療報酬の取得)を行う—といったサポート策が考えられるとています。

また後者の「小規模な診療所」では、かかりつけ医機能を十分発揮するために「医療機関間連携」が必須となります。これを実現するために、▼医療DXの推進、輪番を組む際の情報連携ルール作成(情報提供フォー マット作成など)による「医療機関間の情報連携の仕組み」を構築・運用する▼地域の「協議の場」等における調整や協議(調整や協議のコーディネーターの医療介護総合確保基金による支援)、地域医療連携推進法人の仕組みの活用による「医療機関間の連携の仕組み」の構築・推進▼機能強化型在支診・在支病(連携型)による経済的な評価(診療報酬の取得)—といったサポート策を提案しています。

かかりつけ医機能の実装・充実に向けた医療機関支援策案

上述した、地域の「協議の場」での議論を通じて「地域全体におけるかかりつけ医機能の充実」を目指すとともに、こうした「個々の医療機関のかかりつけ医機能の充実」にも力点が置かれているところに注目できます(「自前で機能強化せよ」と放置することはしない)。

かかりつけ医機能の充実に向けた「実地研修」、情報連携に向けた「医療DX」を推進

このほか、「かかりつけ医機能」の強化・充実を目指し、次のような対応をとる考えも高宮参事官は提案しています。

【医師の教育や研修の充実】

▽「かかりつけ医機能に関する研修」について、知識(座学)と経験(実地)の両面から望ましい内容等を整理し、かかりつけ医機能報告の報告対象として「どの団体の主催する研修が該当するか」を示す(分科会で骨格を議論し、詳細は厚生労働科学研究で整理する)

→どの地域でも、1人医師クリニックでも、医師がかかりつけ医機能に関する研修を選択して学びやすくなるよう、かかりつけ医機能に関する研修の全国共通基盤として医師が選択して学べる「E-learningシステム」の整備を進める

→地域でかかりつけ医機能を担う医師を増やすため、在宅医療や幅広い領域の診療等の経験を得るための実地研修の場の整備が重要であり、かかりつけ医機能報告を通じて、実地研修の場を提供する医療機関(上述した大規模な診療・中小病院の中で実地研修を行う医療機関)を確認し、当該医療機関には地域医療介護総合確保基金を活用して支援が可能であることを明確化する

→かかりつけ医機能報告等を通じて、「実地研修受講の意向のある医師」と「実地研修の場を提供する医療機関」とのマッチングを行う

こうした実地研修を多くの構成員が歓迎するとともに、「大学でのかかりつけ医機能教育の充実も図るべき」(今村知明構成員:奈良県立医科大学教授)、「研修においては、疾患対応だけでなく、多職種連携や退院支援、多様な社会資源活用などを盛り込むよう検討すべき」(吉川久美子構成員:日本看護協会常任理事)、「かかりつけ医機能について学びたいと考える医師が、すべて学べるようにデジタル技術活用など、研修のハードルを下げるべき」(長谷川仁志構成員:秋田大学大学院医学系研究科医学教育学講座教授)、「すべての『かかりつけ医機能』を持つ医療機関の医師が受講する研修(かかりつけ医機能の底上げ)と、総合診療能力の向上を目指す医師が受講する研修とを分けて考えるべき」(大橋博樹構成院:日本プライマリ・ケア連合学会副理事長/多摩ファミリークリニック院長)—などの注文がついています。いずれも重要な指摘です。

【医療DXによる情報共有基盤の整備等】

▽「全国医療情報プラットフォーム」を活用し、地域の医療機関等や多職種が機能や専門性に応じて連携しながら、地域におけるかかりつけ医機能の確保を推進する(関連記事はこちら)

▽「医療DXを活用した医療提供」に関する関係者の理解を深めるため、かかりつけ医機能に関する研修に「医療DXを活用した医療提供に関する項目」を盛り込む

▽「全国医療情報プラットフォーム」による介護関連情報の共有実施「前」においても、医療機関、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等が円滑に連携できるよう、活用できる民間サービス(モバイル端末で患者の状態等をリアルタイムで情報共有するサービス等)の活用などの好事例周知等に取り組む

▽地域の実情に応じたオンライン診療・遠隔医療の実施に資する通信機器整備・連携体制構築等を推進する

地域で「面」としてかかりつけ医機能を発揮するためには、地域医療機関で患者情報を共有することが不可欠です。患者情報共有の仕組みとしては、すでに稼働している「レセプト情報・特定健診情報を共有する仕組み」と、現在構築中の「電子カルテ情報を共有する仕組み」とがあります。さらに、介護情報を共有する仕組みについても大枠が固められています(こうした医療・介護情報全体を連携する仕組みを「全国医療情報プラットフォーム」と呼ぶ)。段階的に情報連携の仕組みが構築されており、これらが効果的・効率的な医療・介護連携に一役買うことに大きな期待が集まっています。

概ね4か月以上の受診が見込まれる慢性疾患高齢者に、文書等で診療計画を説明

ところで、改正医療法では、「かかりつけ医機能を持つ」医療機関に対し、「慢性疾患を有する高齢者等に在宅医療を提供する場合、その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合で、患者等から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、疾患名、治療計画等について適切な説明が行われるよう努めなければならない」という努力義務が課されます。いわゆる「文書による説明」義務です。

患者とかかりつけ医との合意により「提供する医療内容」に関する書面交付の仕組みを設ける(社保審・会医療部会(1)2 221205)

この仕組みについても、高宮参事官は次のような具体案を提示しました。

▽「文書による説明」が必要となる場面については、「自院において、継続的な医療を要する者に対して在宅医療や外来医療を提供する場合であって、一定期間(概ね4か月)以上継続的に医療の提供が見込まれる場合」とする

▽患者への説明事項は、次の2点とする

▼当該患者に対して発揮する「かかりつけ医機能」(既報の1号機能や2号機能など)

▼病院・診療所の管理者が「患者への適切な医療の提供のために必要」と判断する事項(例えば、・現在の症状(症状、ADLの状況、体温・脈拍・排便・食事などの状況や疼痛の有無など)、治療方針・計画・内容(スケジュール、目標、治療内容(検査・服薬・点滴・処置などの予定)など)、その他(生活上の配慮事項など)が想定される)

▽「文書による説明」をしなくてよい場面として、次の2点が想定される(例えば、「がん」であるが、家族から告知しないでほしいと懇願されているなどには、文書による説明義務が免除される、入院診療計画でも同様)

▼説明を行うことで、「当該患者の適切な診療に支障を及ぼす」おそれがある場合

▼説明を行うことで、「人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる」おそれがある場合

▽「文書による説明」の方法としては、次のような方式が考えられる

▼書面により提供する方法

▼電子メール等により提供する方法

▼磁気ディスクの交付により提供する方法

▼患者の同意を得て電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリに入力する方法(開発中)

すでに、すべての医師が「口頭」で行っている説明(病状、原因、診療方針、今後の経過、日常生活で留意すべき点など)について、必要に応じて「文書など」で提供するものです。この点について山口育子構成員(ささえあい医療人権センターCOML理事長)は「入院の場合には、基本的にすべての患者に入院診療計画が交付される。外来でもそうした仕組みとしていくべき」と進言しており、将来に向けた検討課題の1つとなるでしょう。

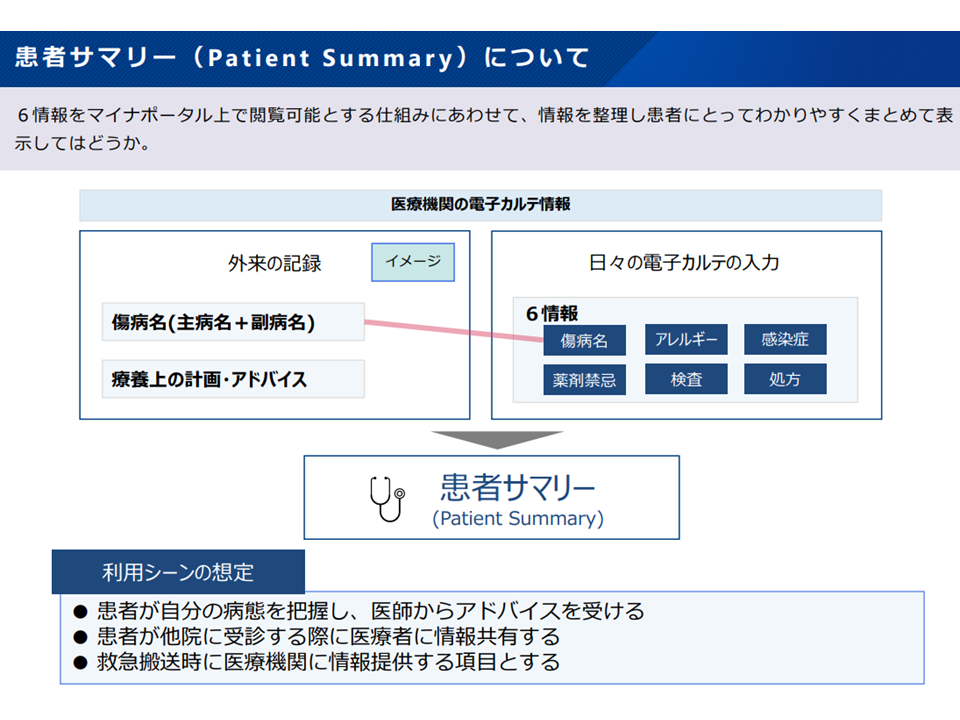

なお、上述のように、現在開発中の患者サマリへの入力による説明も可能となる見込みです。

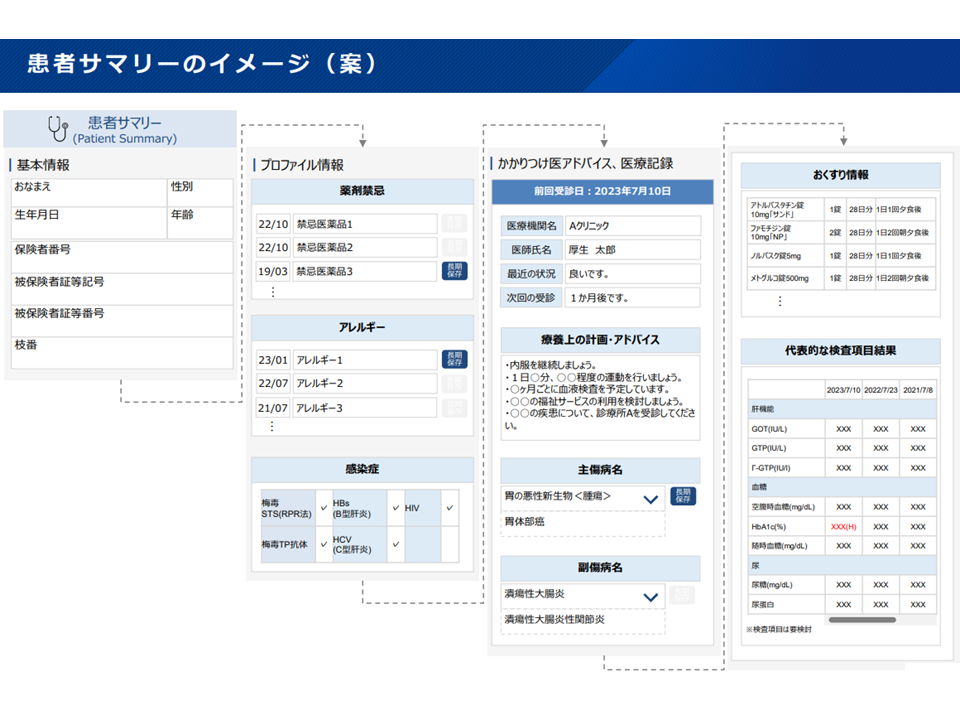

患者サマリは、開発中の電子カルテ情報共有サービス(電子カルテ情報を、患者本人や医療機関で共有可能とする仕組み)に盛り込まれるもので、例えば、医師が外来診療などにおいて行う「1日○分、○○程度の運動を行いましょう」、「○か月ごとに血液検査を予定しています」「○○の疾患について、診療所Aを受診してください」といった指導・診療計画説明の内容を「患者が常に把握・確認できるようにする」ものです。

筆者自身や家族や友人を見回してみても、医療機関受診直後は医師の指導内容を覚えていても、すぐに(医療機関を出たとたんに)忘れてしまい、次回受診後に医師から「●●をした方が良いと伝えましたが、実践していますか」と問われ、恥ずかしい思いをすることが少なくありません。この患者サマリをスマートフォンなどで日々確認し、「先生に●●と指導されていたな、気を付けなければ」と思い起こすことで、患者自身も疾病・健康管理を適切に行うことができると期待できます。さらに、自分自身で医師の指導等を実践することはもちろん、要介護者などでは当該情報をケアマネジャーや介護スタッフと共有することで、より効果的な医療・介護サービスを受けることが可能になります。患者にとって非常に有益なサービスの1つと言えるでしょう。今後の電子カルテ情報共有サービスに大きな期待が集まっています。

患者サマリ概要(医療等情報利活用ワーキング(1)1 230911)

患者サマリ画面イメージ(医療等情報利活用ワーキング(1)2 230911)

こうした内容に異論・反論は出ておらず、今後、さらに具体的に細部を詰めていくことになるでしょう。

【関連記事】

かかりつけ医機能報告制度、「症状への診療能力の有無」報告求めるべきか、「専門領域など」の報告求めるべきか—かかりつけ医機能分科会(1)

かかりつけ医機能報告制度、「患者の医療機関選択」支援を重視?「地域での医療提供体制改革」論議を重視?—かかりつけ医機能分科会

【ポスト地域医療構想】論議スタート、医療介護連携、構想区域の在り方、医療人材確保、必要病床数設定等が重要論点—新地域医療構想検討会

2025年4月から稼働する「かかりつけ医機能報告」制度、対象医療機関や報告項目をどう設定するべきか—かかりつけ医機能分科会

「かかりつけ医機能とは何か」を広く検討して共通認識を醸成、その中から「かかりつけ医機能報告」の項目選抜へ—かかりつけ医機能検討会

「かかりつけ医機能」報告制度の稼働、医療機能情報提供制度の刷新等に向け、2023年10月から詳細を詰める議論始める—社保審・医療部会

地域ごとに「かかりつけ医機能の確保」を目指し、患者・国民が「かかりつけ医機能を持つ医療機関」の選択を支援する—社保審・医療部会(1)

「かかりつけ医機能」持つ医療機関の情報を国民に分かりやすく提示し、地域で機能充実論議を進める—社保審・医療部会(1)

「かかりつけ医機能持つ医療機関」の情報充実と、「かかりつけ医機能報告」の新設に向けた論議続く!—社保審・医療部会(1)

医療法改正し「かかりつけ医機能」持つ医療機関情報を国民に提供!地域で「かかりつけ医機能」強化の協議も—社保審・医療部会(2)

かかりつけ医は「医療版のケアマネジャー」の役割、国民・患者自身が「選択」できる仕組みとすべき―全世代型社会保障検討会議

かかりつけ医機能は医療部会で議論!「全国の医療機関での診療情報共有」でかかりつけ医は不要になるとの意見も—社保審・医療部会

国民・患者が各々「1人のかかりつけ医」を任意で登録し、自身の「医療情報管理センター」の役割を付与する仕組み構築を—健保連

かかりつけ医機能の届け出・実施状況を定期的に確認し、地域住民・医療関係者に広く情報提供することが極めて重要—日病・相澤会長

医療機関自ら検体検査を行う場合、医師・臨床検査技師を精度確保責任者として配置せよ―社保審・医療部会(2)