電子カルテ情報共有サービスに向けた病院システム改修費、408万5000円-657万9000円上限に1/2補助―医療等情報利活用ワーキング(1)

2024.6.11.(火)

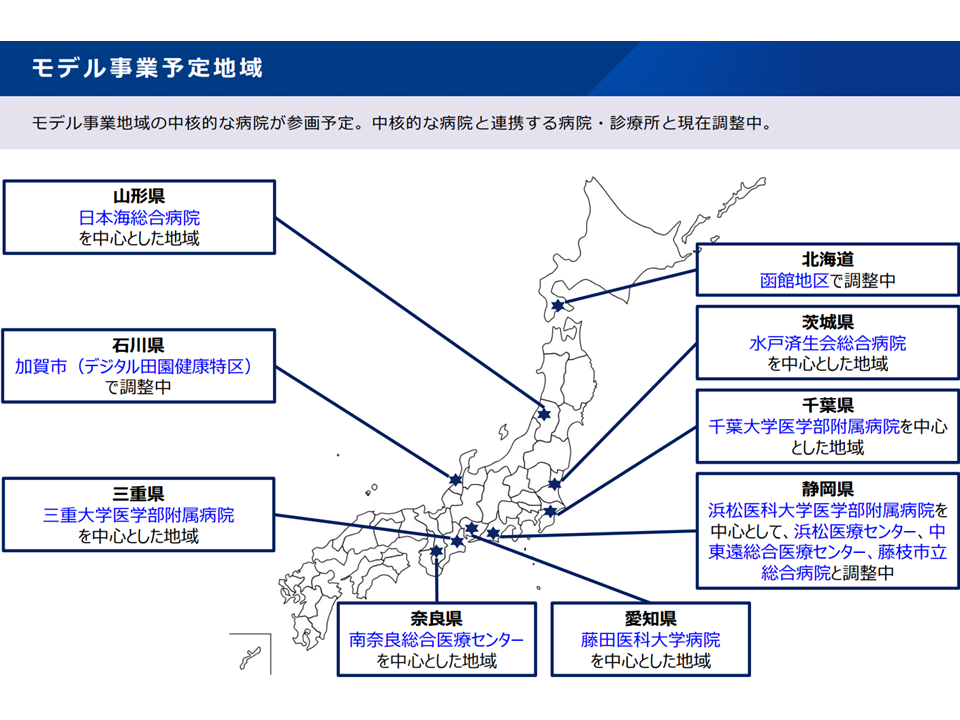

「山形県の日本海総合病院を中心とした地域」や「千葉県の千葉大学医学部附属病院を中心とした地域」「奈良県の南奈良総合医療センターを中心とした地域」など全国9か所で、来年(2025年)1月以降、電子カルテ情報共有サービスのモデル事業を実施し、医療DXで想定する情報共有の有用性・機能の検証や課題抽出などを行い、2025年度中の本格運用を目指す—。

電子カルテ情報共有サービスへの接続を前提とした病院における「電子カルテシステムの改修」に必要な費用について、408万5000円から657万9000円を上限として、2分の1を補助する—。

6月10日に開催された健康・医療・介護情報利活用検討会の「医療等情報利活用ワーキンググループ」(以下、ワーキング)で、こうした報告が行われました。同日には「病院における医療情報システムのサイバーセキュリティ対策」調査結果報告なども行われており、別稿で報じます。

6月10日に開催された「第22回 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ」

電子カルテ情報共有サービス、2025年1月以降、全国9地域でモデル事業実施

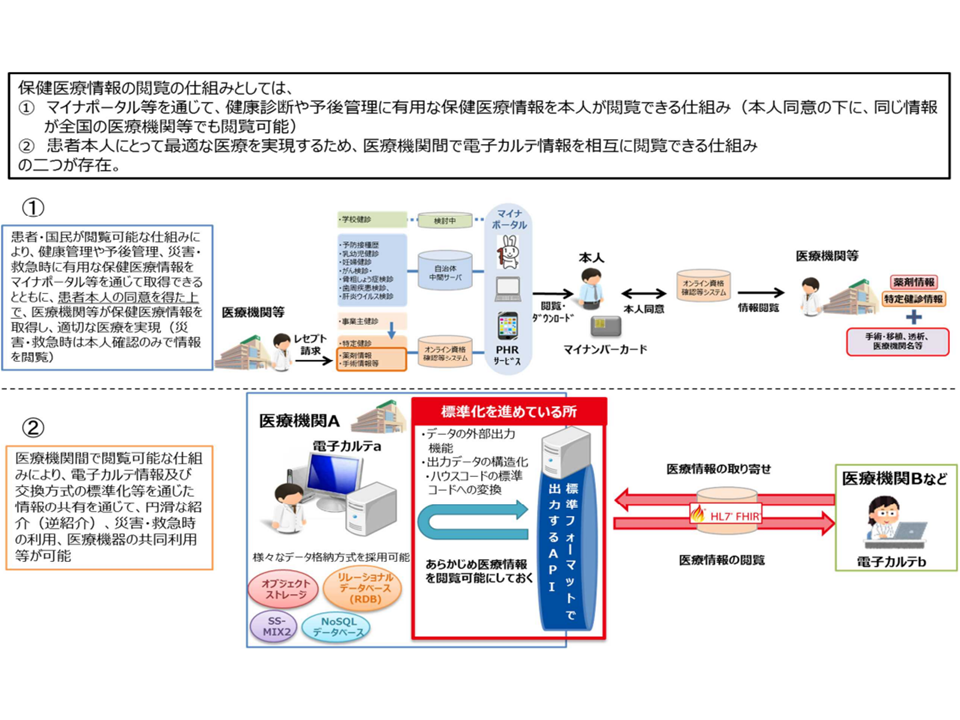

Gem Medで繰り返し報じているとおり、より質の高い医療をより効率的・効果的に提供するために、医療DXの一環として「全国の医療機関や患者自身が診療情報(レセプト情報・電子カルテ情報など)を共有する仕組み」の構築・運用が進められています。この仕組みには次の2つがあり、いずれも「オンライン資格確認等システム」のインフラを活用します(関連記事はこちらとこちら)。

(A)「レセプト」情報を共有・閲覧可能とする仕組み

(B)各医療機関・患者が電子カルテ情報を共有・閲覧可能とする仕組み

医療情報の共有・閲覧に向けて2つの仕組みが動いている(医療部会(2)2 211209)

全国の医療機関での電子カルテ情報共有するにあたり「オンライン資格確認等システムのインフラ」を活用する方針を決定(医療情報ネットワーク基盤WG1 220516)

(A)のレセプト情報を利活用する仕組みはすでに稼働しています。

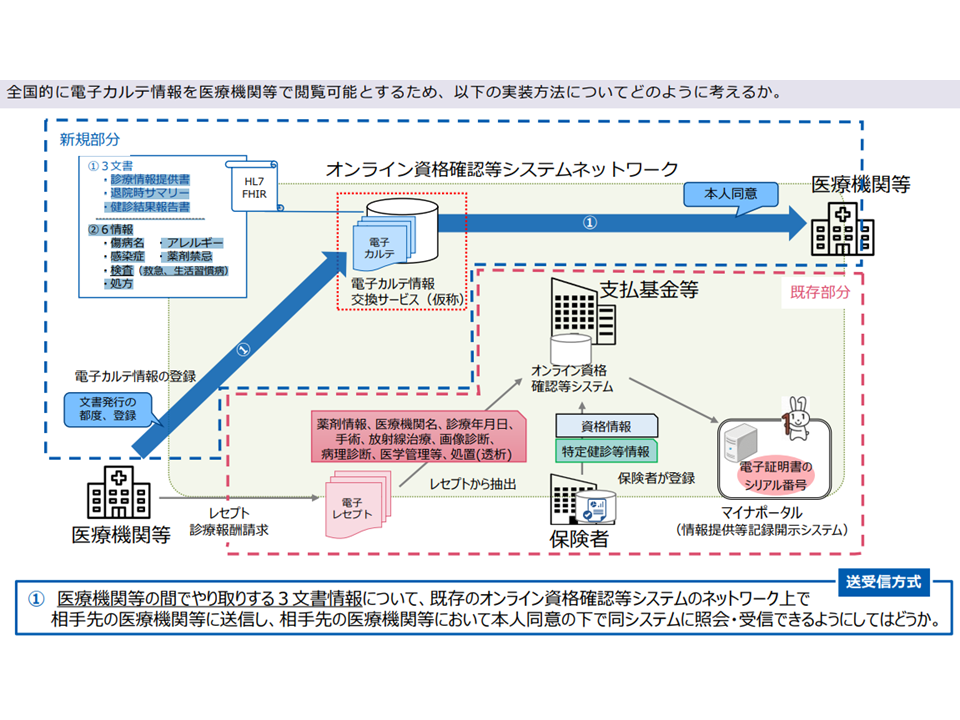

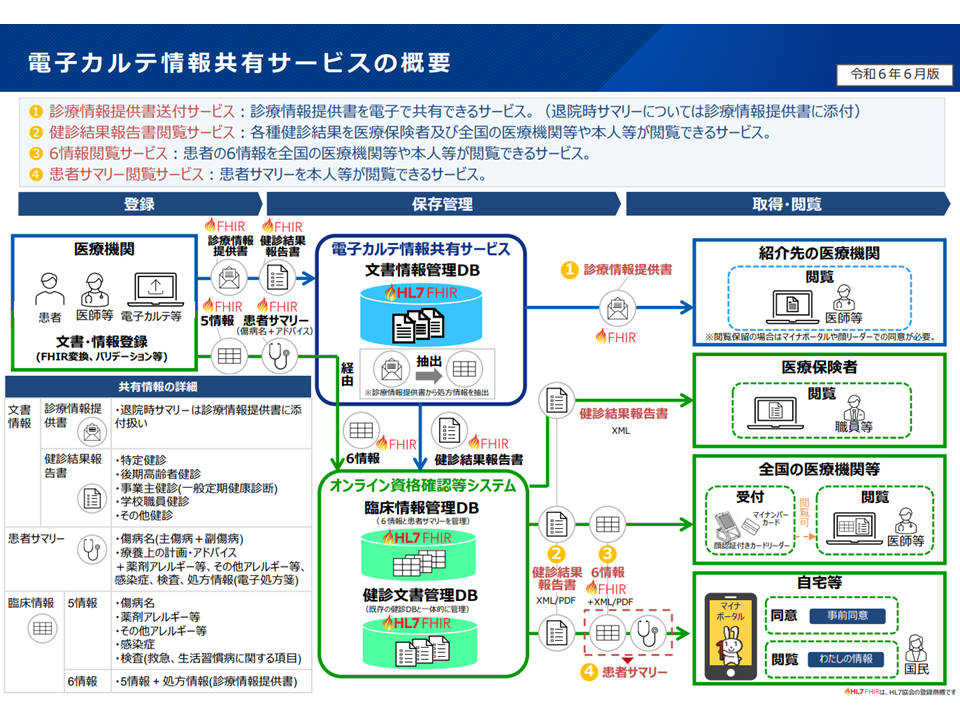

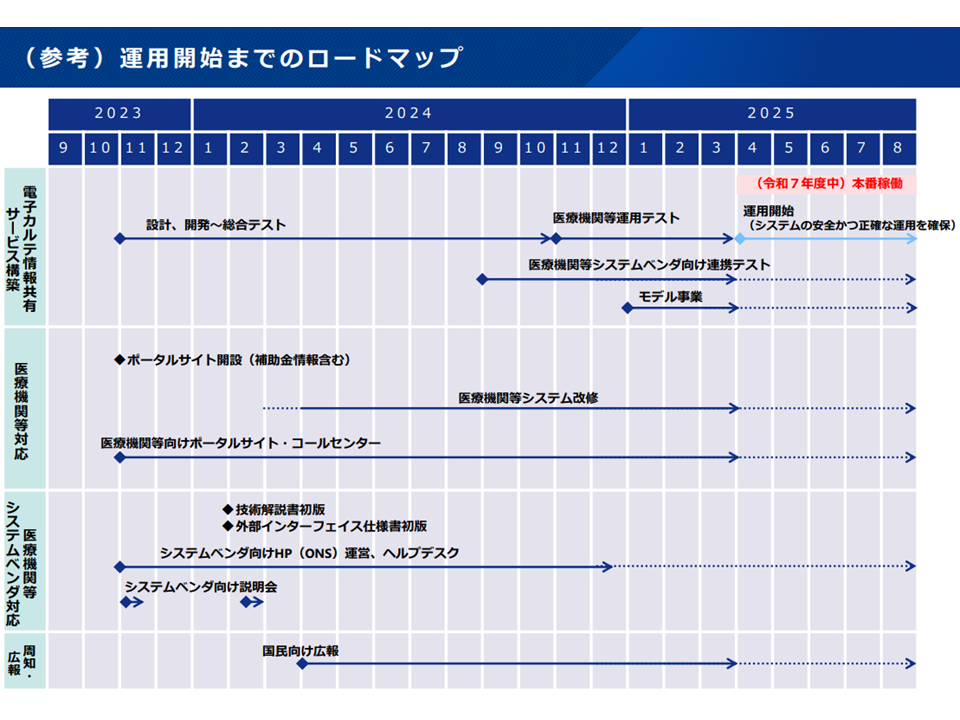

一方、(B)の各医療機関・患者が電子カルテ情報を共有・閲覧可能とする仕組み(電子カルテ情報共有サービス)については、昨年(2024年)3月9日の健康・医療・介護情報利活用検討会「医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ」で大枠が固められ、▼2023年度から社会保険診療報酬支払基金でシステム構築を行う▼2024年度から稼働する(2024年度中にモデル医療機関でスタート、2025年度中に本格運用する)—といったスケジュールが示されています(関連記事はこちら(医療DXの推進に関する工程表))。

電子カルテ情報共有サービスの概要(医療情報利活用ワーキング(1)1 240610)

電子カルテ情報共有サービス運用までのロードマップ(医療等情報利活用ワーキング12 240124)

6月10日のワーキングでは、このうち「2024年度中にモデル医療機関で電子カルテ情報共有サービスをスタートする」点について、次のような方針が報告されました。

▽以下の全国9か所で、来年(2025年)1月以降、電子カルテ情報共有サービスのモデル事業を実施し、医療DXで想定する情報共有の有用性・機能の検証や課題抽出などを行う(終了時期は未定)

▼北海道の函館地区(参加医療機関を調整中)

▼山形県の日本海総合病院を中心とした地域

▼茨城県の水戸済生会総合病院を中心とした地域

▼千葉県の千葉大学医学部附属病院を中心とした地域

▼石川県加賀市(デジタル田園健康特区)(参加医療機関を調整中)

▼静岡県の浜松医科大学医学部附属病院を中心として、浜松医療センター、中東遠総合医療センター、藤枝市立総合病院と調整中

▼愛知県の藤田医科大学病院を中心とした地域

▼三重県の三重大学医学部附属病院を中心とした地域

▼奈良県の南奈良総合医療センターを中心とした地域

電子カルテ情報共有サービスのモデル事業地域(医療情報利活用ワーキング(1)2 240610)

モデル事業の実施に向けて、構成員からは「連携する中小病院やクリニックの負担・不安を軽減するために、地域医師会に十分説明し、連携支援を求めるべき」(長島公之構成員:日本医師会常任理事)、「モデル事業の中でセキュリティ確保についてもしっかり検証すべき」(小尾高史構成員:東京工業大学科学技術創成研究院准教授)、「モデル事業の中で『患者サマリ』の効果検証なども行うべき」(山口育子構成員:ささえあい医療人権センターCOML理事長、近藤則子構成員:老テク研究会事務局長)などの注文がついています。

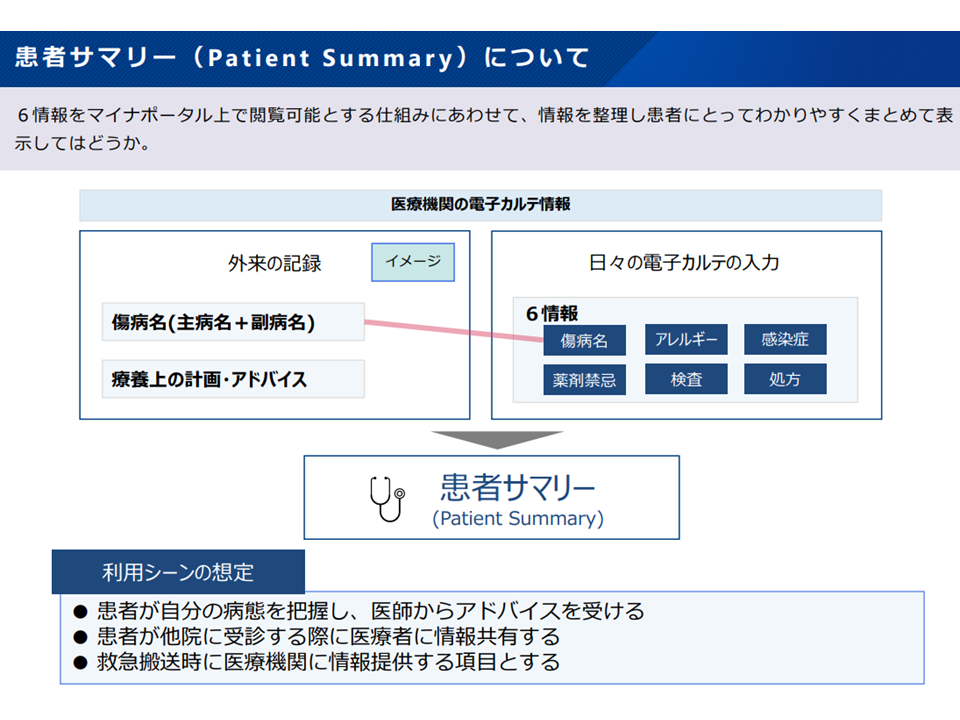

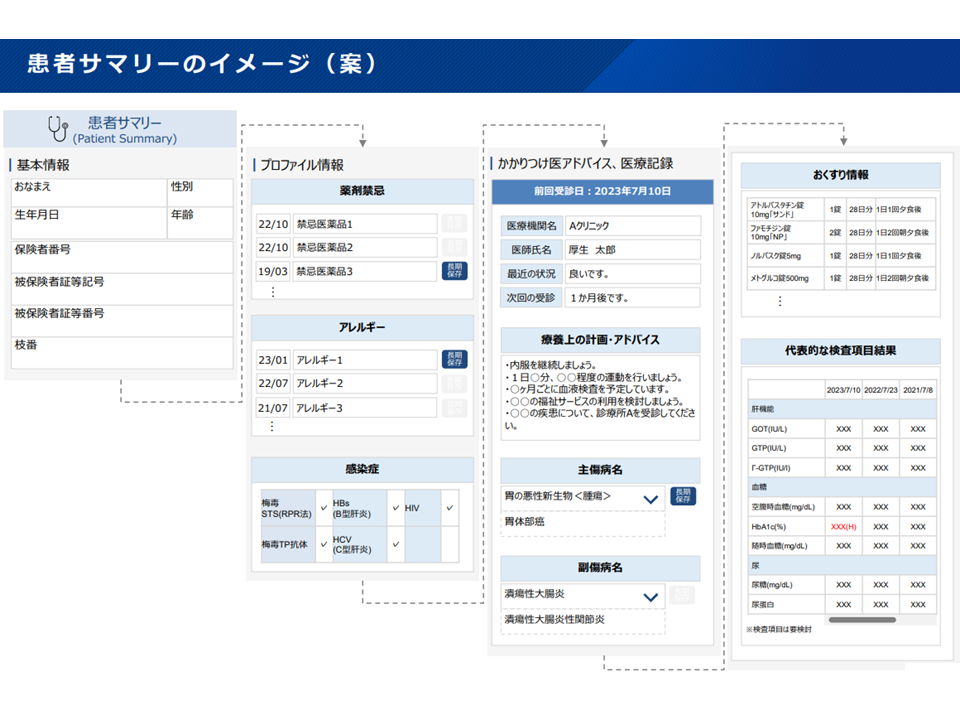

このうち『患者サマリ』は、電子カルテ情報共有サービスを利用して、患者が「自分自身のカルテ」を閲覧・確認する際、「検査値の羅列」などにとどまらず、「医師からの療養上の指導」内容(1日●分●●程度の運動を行ってください、◆科の医療器かを受診してください)などを明示することが重要との考えの下に導入されるものです。現在、開発が進められており、モデル事業での効果検証に注目が集まります(開始時点から患者サマリが導入できるかどうかは未定)。

患者サマリ概要(医療等情報利活用ワーキング(1)1 230911)

患者サマリ画面イメージ(医療等情報利活用ワーキング(1)2 230911)

ところで、上記のモデル事業実施地域では、すでに「地域医療情報連携ネットワーク」(地連)が利活用されているところも少なくありません。この点、従前より「電子カルテ情報共有サービスを含めた全国医療情報プラットフォーム」と「地域医療情報連携ネットワーク」との関係・役割分担をどう考えるかという論点があり、モデル事業の実施(2025年1月以降)・本格運用(2025年度中)に向けて、考え方を整理していく必要があります。

6月10日のワーキングでは、▼いわば「全国医療情報プラットフォームは新幹線、地域医療情報連携ネットワークはローカル線」に例えることができる。両方をうまく組み合わせて活用していくことが重要である。今後、両者の使い分け・すみ分け、連携の在り方などを、地域のニーズも踏まえながら再検討していく必要がある(長島構成員)▼地域医療情報連携ネットワークの実態を一度整理し、それを踏まえながら両者の連携・すみ分けなどを検討していく必要がある(山口委員)▼全国医療情報プラットフォーム(電子カルテ情報共有サービス)と地域医療情報連携ネットワークとの『複数画面』での業務は煩雑であり、将来的には両者の連結(例えば地域医療情報連携ネットワークの画面の中で、電子カルテ情報共有サービスを閲覧可能となるなど)も考えていくべき(武田理宏構成員:日本病院会(大阪大学大学院医学系研究科医療情報学教授)—などの意見が出されました。

モデル事業地域においても、「電子カルテ情報共有サービスと地域医療情報連携ネットワークとの役割分担」事例がいくつか上がってきますが、あくまで「事例」にとどまります。地域医療情報連携ネットワークの内容は、まさに「地域によって千差万別」であり、「こういったケースでは●●の連携・すみ分け」「別のケースでは◆◆の連携・すみ分け」などの類型化も考えていく必要がありそうです。

電子カルテ情報共有サービスに向けた病院システム改修費を補助

ところで、電子カルテ情報共有サービスでは、個々の医療機関の電子カルテ情報を「HL7FHIR」という形式で電子カルテ情報共有サービスに登録し、別の医療機関が患者同意をもとに「HL7FHIR」という形式で読み込みます。このため、電子カルテ情報共有サービスに参加するためには、「HL7FHIRで情報の入力・出力ができる電子カルテの導入」あるいは「既存の電子カルテに、HL7FHIRで情報の入力・出力ができる機能の追加(改修)」が必要となりますが、それには相応のコストがかかります。

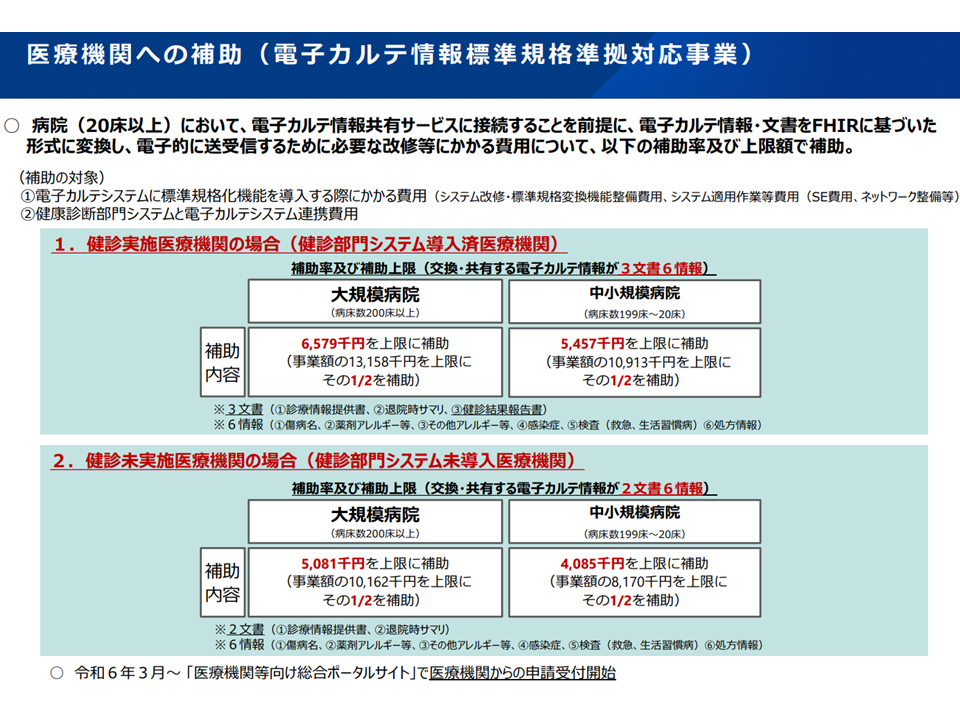

そこで厚労省は、次のような「電子カルテシステムの改修費用補助」を行う考えも明確化しました(すでに申請受け付け中)。

▽病院(20床以上)において、電子カルテ情報共有サービスに接続することを前提に、電子カルテ情報・文書をFHIRに基づいた形式に変換し、電子的に送受信するために必要な改修等にかかる費用について補助を行う

【健診実施医療機関の場合(健診部門システム導入済医療機関)】

▼200床以上病院

→657万9000円を上限に補助(事業額1315万8000円を上限に、その2分の1を補助する)

▼200床未満病院

→545万7000円を上限に補助(事業額1091万3000円を上限に、その2分の1を補助する)

【健診未実施医療機関の場合(健診部門システム未導入医療機関)】

▼200床以上病院

→508万1000円を上限に補助(事業額1016万2000円を上限に、その2分の1を補助する)

▼200床未満病院

→408万5000円を上限に補助(事業額817万円を上限に、その2分の1を補助する)

病院に対する電子カルテ改修補助(医療情報利活用ワーキング(1)3 240610)

この補助額は、厚労省がシステムベンダ等の状況を精緻に調査し「標準的な電子カルテシステムを導入している病院について、必要な改修を行った場合の費用」をカバーできるように設定されています。ただし、病院によっては、自院の特性を踏まえた電子カルテシステム等のカスタマイズを行っている場合もあり、その場合には改修内容も変わるため改修費用がかさみますが、上記上限を超過した部分は「病院の負担」となります。

また、上記モデル事業の中で「システム改修費用の実例」データが集まってきます。厚労省は、こうしたデータを整理し「システム改修の内容とその費用例」として公表していく考えを示しています。公表時期は未定ですが、厚労省は「2025年度中の本格運用」を見据え公表タイミングを探っていきます。

なお、上記の補助について「病院のみが対象となり、クリニックは入っていない」点が気になります。この点、厚労省医政局の田中彰子参事官(特定医薬品開発支援・医療情報担当)(医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室長併任)は「全国医療情報プラットフォーム・電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにおいては『クラウド対応』を想定している。しかし、病院、とりわけ大規模な病院では、電子カルテをはじめとする情報システムを『院内で整備』しており、すぐさまクラウドに移すことは困難であり、補助を準備した」「クリニックについては、クラウド対応を前提とした、経済産業省の『IT導入補助金』(標準的電子カルテ導入も補助対象)の活用を検討してほしい」との考えを示しています(経産省サイトはこちら)。

このほか6月10日のワーキングでは、電子カルテ情報共有サービスについて次のような点の明確化方針も決定しています。

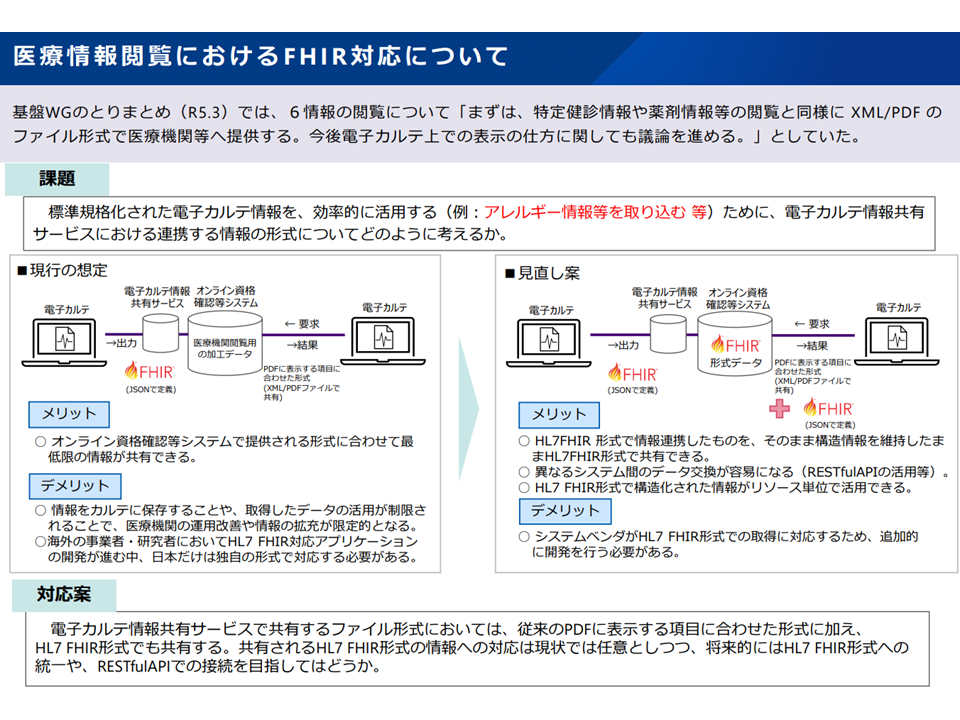

▽電子カルテ情報共有サービスで共有するファイル形式について、従来の「PDFに表示する項目に合わせた形式」に加え、「HL7FHIR形式」でも共有する

→共有されるHL7FHIR形式の情報対応は「現状では任意」とし、将来的にはHL7FHIR形式への統一や、RESTfulAPIでの接続を目指す

医療情報閲覧におけるFHIR対応(医療情報利活用ワーキング(1)4 240610)

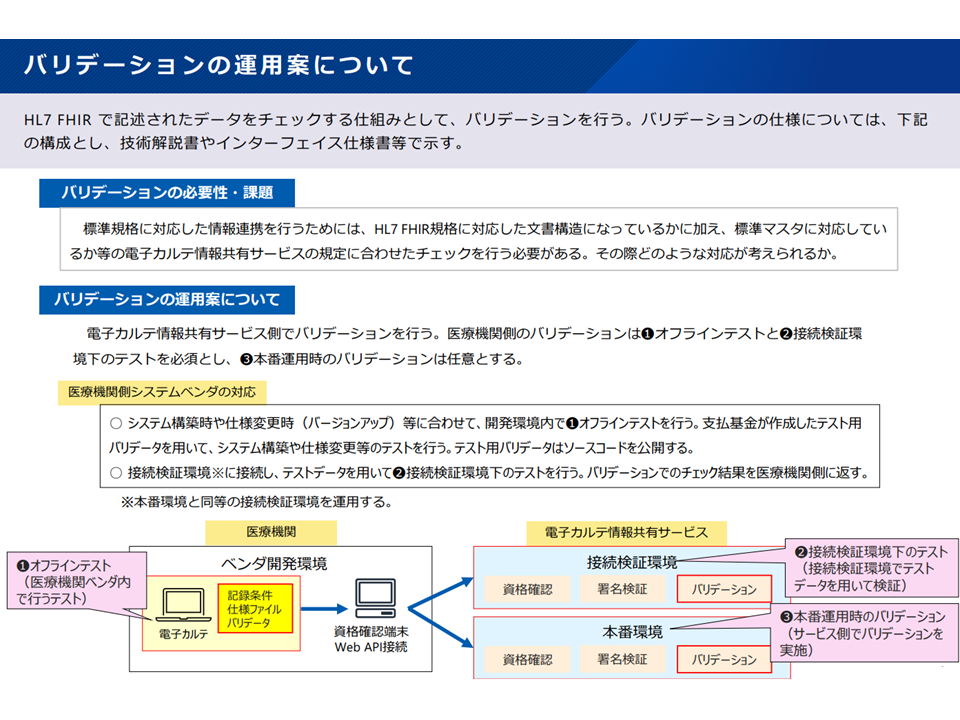

▽HL7FHIRで記述されたデータのエラーをチェックする仕組みとして「バリデーション」(医療機関・システムベンダ側でオフラインテスト、接続テストを行い、電子カルテ情報共有サービス側で確認テスト)を行う

バリデーションの運用(医療情報利活用ワーキング(1)5 240610)

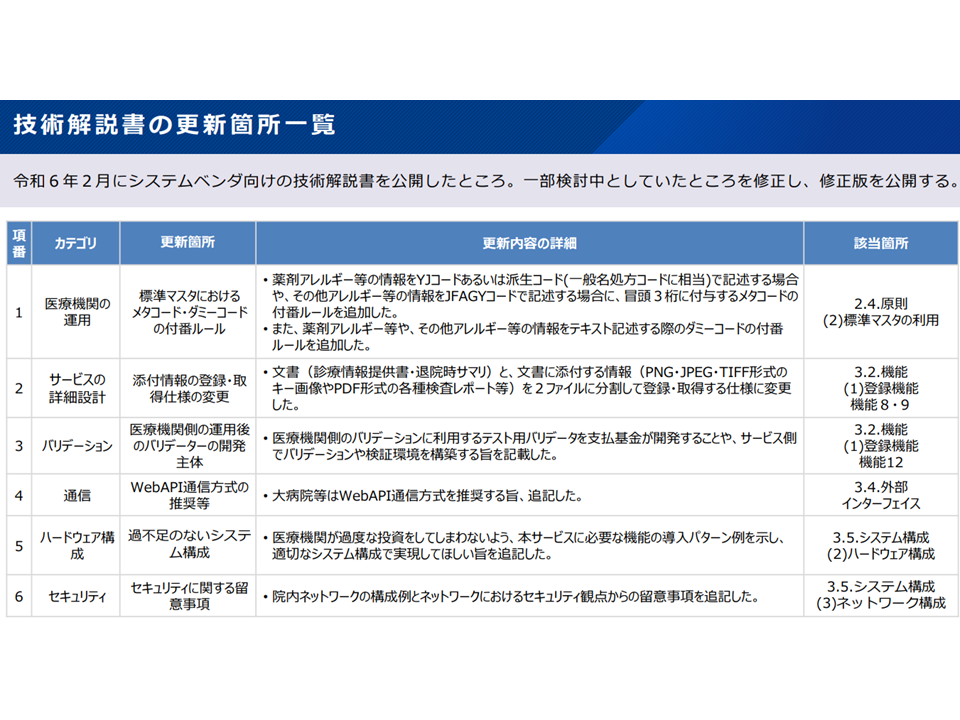

▽技術解説書について、明確化を行う

技術解説書の修正(医療情報利活用ワーキング(1)6 240610)

なお、6月10日のワーキングでは「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策」についても議題としており、別稿で報じます。

【関連記事】

2024年度からの電子カルテ情報共有サービス運用に向け「6情報共有のコード」など細部を整理―医療等情報利活用ワーキング

救急患者への治療に当たり「直近の診療・薬剤情報など迅速・勘弁に検索できる救急用サマリ」を作成―医療等情報利活用ワーキング(2)

患者に「傷病名、検査、処方」等情報と「医師からの療養上の指導・計画」情報をセット提供する新サービス―医療等情報利活用ワーキング(1)

院内処方情報の格納・共有、電子処方箋の中で行うか?電子カルテ情報交換サービスの中で行うか?―医療等情報利活用ワーキング(3)

サイバーセキュリティ対策は小規模病院ほど不十分、大病院でもBCP策定やリスク低減措置など進まず―医療等情報利活用ワーキング(2)

医療情報ガイドライン第6.0版を概ね了承し5月末に公表、経営層もセキュリティ対策の重要性認識を―医療等情報利活用ワーキング(1)

医療・介護等の情報利活用、「なぜ必要なのか、メリット・リスクは何か」の国民への丁寧な周知が重要—健康・医療・介護情報利活用検討会

医療機関等のサイバーセキュリティ対策、「まず何から手を付ければよいか」を確認できるチェックリストを提示―医療等情報利活用ワーキング

医療情報システム安全管理ガイドライン改訂版の骨子を公表、病院院長等もサイバー攻撃の恐ろしさを十分に認識せよ!

救急医療における患者の診療情報確認、救急医療従事者に特別権限付与し「通常の端末」で確認する仕組みに―医療等情報利活用ワーキング(2)

病院院長等もサイバー攻撃の恐ろしさ認識し、院内の全医療情報機器とセキュリティ状態の把握などせよ―医療等情報利活用ワーキング(1)