「医療費年間4兆円削減」論は医療現場を無視した暴論、世の中を混乱させるようなことを責任政党が述べてはいけない—日精協・山崎会長

2025.3.26.(水)

病院経営は非常に厳しく、経営維持のための手当てが必要である。その一方で「医療費年間4兆円削減」論が唱えられているが、医療現場の実態からまったく外れた暴論であり、「責任政党が世の中を混乱させるようなこと述べてはいけない」と政党サイドに伝えていく—。

3月26日に開催された四病院団体協議会(日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会の4団体で構成)・総合部会後の記者会見で、日本精神科病院協会の山崎學会長がこうした考えを強調しました。

3月26日の四病院団体協議会・総合部会後の記者会見に臨んだ日本精神科病院協会の山崎學会長

入院時の食事委託費の100円増に対し、基準額は2024・25年度の合計50円増にとどまる

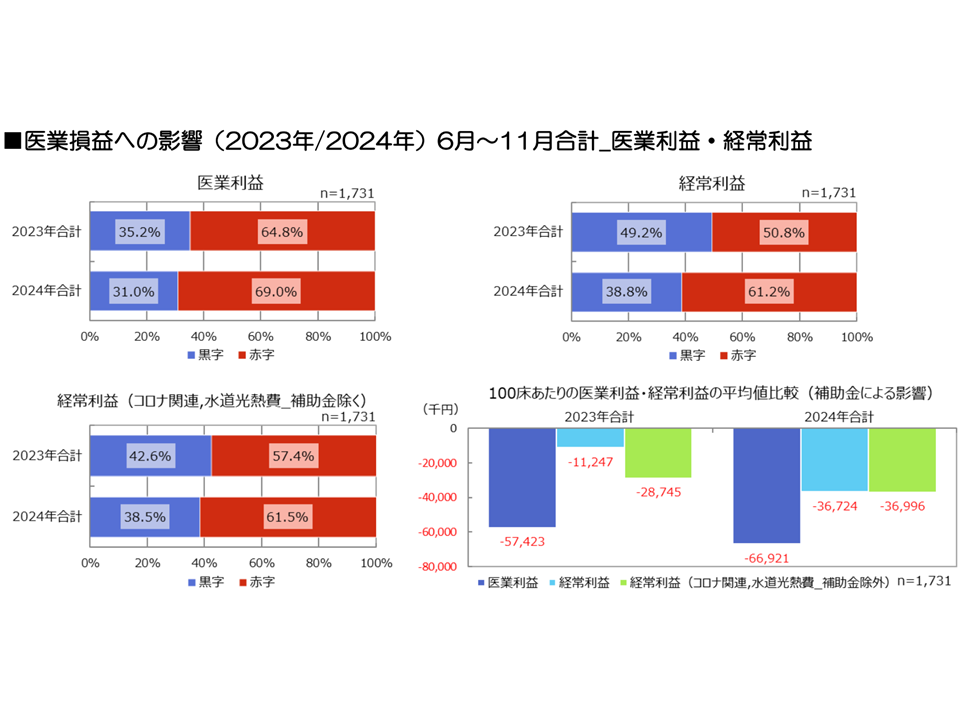

Gem Medで報じているとおり、日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会・日本慢性期医療協会・全国自治体病院協議会の6病院団体による調査で「病院経営は危機に瀕しており、いつ何時、地域の病院が突然なくなる(倒産する)可能性もある」状況が分かりました。

赤字病院・黒字病院の状況(6病院団体調査3 250310)

こうした状況から脱却するために、6病院団体と日本医師会は次のような声明を発しています。

▽医療機関の経営状況は、現在著しく逼迫しており、賃金上昇と物価高騰、医療技術革新への対応ができない。このままでは人手不足に拍車がかかり、患者に適切な医療を提供できなくなるだけではなく、ある日突然、地域から医療機関がなくなってしまう

▽まず補助金による機動的な対応が必要だが、直近の賃金上昇・物価高騰を踏まえれば「2026年度の次期診療報酬改定の【前】に期中改定での対応」も必要と考える

▽さらに、2026年度の次期診療報酬改定に向けて以下の2点を要望する

(1)「高齢化の伸びの範囲内に抑制する」という社会保障予算の目安対応の廃止

→賃金上昇・物価高騰などを踏まえ、財政フレームを見直して目安対応を廃止し、別次元の対応を求める

(2)診療報酬等での賃金・物価上昇に応じて適切に対応する新たな仕組みの導入

→医療業界でも「他産業並みの賃上げ」ができるよう、賃金・物価上昇を反映できる仕組みの導入を求める

一方で、自由民主党・公明党・日本維新の会では「現役世代の保険料負担軽減を実現するために、国民医療費を年間、最低4兆円削減する」方針を示しています(日本維新の会のサイトはこちら)。

この点について山崎会長は、「ある医療政策学者による▼70歳以上の窓口負担を一律3割負担とする▼OTC類似薬(市販品類似薬)を保険給付から除外する▼いわゆる無価値医療を保険給付から除外する▼外来医療を包括化する▼エビデンスに基づく予防医療を保険適用する—という提言に基づいているのではないか」と見通したうえで、「これらの提言内容は、あまりに医療現場の実態からかけ離れたもの」と切って捨てました。上記提言の多くは、すでに20年近くにわたり厚生労働省の社会保障審議会・医療保険部会などで議論されてきていますが、「問題がある」として実現には至っていないものです(例えば「70歳以上の窓口負担一律引き上げ」は、低所得者対策や高齢者の生活実態が考慮されていない。OTC類似薬の保険除外は「医療保険者の負担は減るが、国民の負担は増える」点をどう考えるのかが明確でない、など)。

また、医療費を年間4兆円削減した場合には「病院経営がさらに厳しくなり、閉院する病院が少なからず出てくる。その場合、困るのは医療を受けられなくなる国民である」と指摘する識者も少なくありません。

もちろん「医療費が膨張し続け、我々国民が負担できなくなる」事態となれば、「医療保険制度が破綻する、あるいは『3割負担』で標準的な医療を受けられなくなる→国民は完全自費で医療を受けなければならなくなる」ため、「医療費の適正化」は極めて重要なテーマであり、上記提言の中にも一部「検討に値する」ものがあることは事実です。しかし、様々な痛みを伴う(医療提供者だけでなく、国民、患者にも痛みが伴う)内容であり、極めて丁寧な議論が必要となります。

四病協には、各政党から「病院経営の実情について教えてほしい」との声がかかっており、山崎会長はその機会を捉え「医療費4兆円削減論など、現場を無視した、世の中を混乱させるようなことを言ってはならない」と伝えていく考えを強調しています。

また、上記の合同声明では「物価高騰等に対応するための期中の診療報酬改定」が要望されていますが、山崎会長は「4月改定を3月に求めても無理である。もっと早くから日本医師会を巻き込んで、期中改定の実施を強く要望すべきであった」ともコメントしています。

述べるまでもなく診療報酬は公定価格であるため、一般企業のように「医療材料などの物価などが高騰しているため、サービスの価格を上げてコスト増を吸収する」といった対応を医療機関等が行うことはできません。物価高騰等のコスト増に対応するには「診療報酬の引き上げ」や「補助金等」での対応が必須となり、この構造は、国を含めたすべての関係者が理解しています。しかし、「診療報酬の引き上げ」「補助金等」のいずれで対応するにしても「財源」が必要となり、これをどう捻出するかが大きな課題となります。

山崎会長は「合同声明の後、各党から病院経営の実情を教えてほしいとの要望が出ている。そこで病院の窮状を強く訴え、適切な対応を求めていく」考えを強調しています。

なお、物価高騰によって「病院における給食の委託料」も高騰しています。山崎会長は「自院では1食当たり100円増を委託業者から求められ、了承せざるを得なかった。一方、入院時の食事の基準額は『2024年6月から30円増』が措置され、さらに『2025年4月から20円増』の手当てが予定されているものの、両者を合わせても50円増にとどまっており、コスト増の半分しか賄えない」ことを紹介。これも病院経営を苦しめる大きな要素であることを説明しています。

【関連記事】

病院経営維持のため地域医療介護総合確保基金をフル稼働せよ、医療費削減論踏まえ医療保険の給付範囲の在り方など議論せよ—日病・相澤会長

病院経営の改善に向け「全病院・全病院職員の力の結集」が必要、2025年度に会員3000病院・全都道府県への支部設置目指す—日病・相澤会長

病院経営の改善に向け「全病院・全病院職員の力の結集」が必要、2025年度に会員3000病院・全都道府県への支部設置目指す—日病・相澤会長

入院基本料引き上げが困難ならば、患者に「入院環境維持コスト」を一部負担してもらうことも検討せざるを得ない—日病・相澤会長

「我が国の病院医療の在り方、医療保険制度・医療提供制度の在り方」を根本から議論し、骨太方針2025年への反映目指す—日病・相澤会長

病院経営は非常に厳しい、「期中の診療報酬改定も含めた対応」を強く要請していく―四病協・会員交流会