病院経営は厳しさを増しており、診療報酬・医療提供体制改革等の総合的な対策が必要、控除対象外消費税解消もその1つ—日病協

2024.6.28.(金)

新たな地域医療構想に関する検討が進められているが、これまでの「機能別のベッド数の数合わせ」論議から脱却し、「病院そのものの機能」にも着目した議論・検討が進むことに期待している—。

物価・人件費が高騰する中で病院経営が厳しさを増している。診療報酬での対応にとどまらず、地域医療構想の実現をはじめとする様々な要素がリンクしており、「病院経営の維持」に向けた具体的を検討していく必要がある—。

物価が高騰する中では「病院の負担する消費税」(いわゆる控除対象外消費税)も大きくなっており、診療報酬による補填状況を詳しく調査・分析し、抜本的な対応の要請に向けた検討を進めていきたい—。

6月28日に開かれた日本病院団体協議会の代表者会議でこうした議論が行われたことが、会議終了後の記者会見で、仲井培雄議長(地域包括ケア病棟協会会長)と望月泉副議長(全国自治体病院協議会会長)から明らかにされました。

6月28日の日本病院団体協議会・代表者会議後に記者会見に臨んだ仲井培雄議長(地域包括ケア病棟協会会長、向かって左)と望月泉副議長(全国自治体病院協議会会長、向かって右)

目次

新たな地域医療構想、「病院そのものの機能」にも着目した議論が進むことに期待

新たな地域医療構想の策定に向けた議論が、厚生労働省の「新たな地域医療構想等に関する検討会」を中心に進められています(関連記事はこちら)。

2025年度には団塊世代がすべて75歳以上の後期高齢者に達することから、急速な医療ニーズの増加・複雑化に対応できる効果的・効率的な医療提供体制を地域ごとに構築するため、【地域医療構想】の実現が求められています(関連記事はこちら)。

さらに2025年以降は、高齢者人口そのものは大きく増えない(高止まりしたまま)ものの、▼85歳以上の高齢者比率が大きくなる(重度の要介護高齢者、認知症高齢者の比率が高まる)▼支え手となる生産年齢人口が急激に減少していく(医療・介護人材の確保が極めて困難になる)—ことが分かっています。少なくなる一方の若年世代で、多くの高齢者を支えなければならず、「効果的かつ効率的な医療提供体制」の構築がますます重要になってきます。

また、こうした人口構造の変化は、地域によって大きく異なります。ある地域では「高齢者も、若者も減少していく」ものの、別の地域では「高齢者も、若者もますます増加していく」、さらに別の地域では「高齢者が増加する一方で、若者が減少していく」など区々です。

そこで、2025年以降、2040年頃までを見据えた「医療提供体制の新たな設計図」(ポスト地域医療構想、新地域医療構想)作成に向けた議論が進められているのです(関連記事はこちら)。

現在の地域医療構想では「病床の機能分化・連携の強化」がメインターゲットとなっていますが、新たな地域医療構想では、この病床機能分化等に加えて「かかりつけ医機能等をはじめとする外来医療、在宅医療、医療・介護連携、人材確保、医療機関そのものの機能分化」などきわめて広範なテーマが議論の射程に入っています。「新たな地域医療構想等に関する検討会」では、具体的な論点整理を行い、年内(2024年内)の取りまとめに向けて精力的な議論が進められていきます。

こうした状況を踏まえて日病協でも「各論点について考え方を整理していく」構えを見せています。仲井議長は「きわめて広範な論点が示され、これから方向性を詰めていくことになる」と、また望月副議長は「現行地域医療構想は『病床機能の分化・連携強化』が主眼であり、言葉は悪いが『機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)別ベッド数の数合わせ』に終始している部分がある。しかし、新たな地域医療構想では『医療機関そのものの機能分化・連携』も検討されるため、医療提供体制の将来像に関する本質的な議論・検討が進むと期待される。現行地域医療構想とは、異なる展開で議論が進むのではないか」と見通しています。

病院経営の維持には、診療報酬改定や医療提供体制改革など様々な要素がリンク

また、6月28日の日病協代表者会議では、6月21日に閣議決定された「骨太方針2024」(経済財政運営と改革の基本方針2024)に関連し、「『診療報酬による賃上げを継続する』旨が盛り込まれ、そこは評価できる」ものの、「物価・人件費等の高騰が続く一方で、病院収益の柱である診療報酬の大幅増は期待できず、病院経営は厳しさを増しており、病院経営を持続できるような利益確保策を考えていかなければならない」点で日病協幹部の意見が一致していることが仲井議長・望月副議長から明らかにされました。

具体的な要望・取り組みなどはこれから議論していくことになりますが、仲井議長は「病院経営の維持は非常に複雑なテーマで、医療提供体制・診療報酬をはじめとする事項がすべてリンクしていると考えている。何か一つの手当てを行えば病院経営は維持されるというものではない」との見解を示しています。

少子高齢化が進行する中では、多くの病院が「患者の確保」にこれまで以上に苦労する事態に直面することでしょう。診療報酬は「診療行為の対価」であるため、患者が減れば必然的に「病院の収益」も減少してしまいます(極論すれば、患者がゼロになれば、どれだけ診療報酬を引き上げても、病院の収益はゼロのままとなる)。「診療報酬による手当て」だけでは病院経営の維持は難しいことが分かります。

そこで、少子高齢化が進む中で地域の医療提供体制をどう考えていくのかが極めて重要になり、上述した「新たな地域医療構想」が「病院経営の維持」にとっても重要な要素となってくることが分かります。もちろん、「医師働き方改革」や「医師偏在の解消」なども「病院経営の維持」にとって非常に重要な要素となることは述べるまでもないでしょう。

こうした点について、今後、病院団体の連合組織である日病協で、どういった議論・検討が行われるのか注目する必要があります。

病院の消費税負担(控除対象外消費税)、診療報酬による補填状況を精緻に調査・分析

また、病院経営にとって重要な点である「控除対象外消費税」問題について、「診療報酬の補填状況」を詳しく分析する方針も改めて確認されています(関連記事はこちら)。

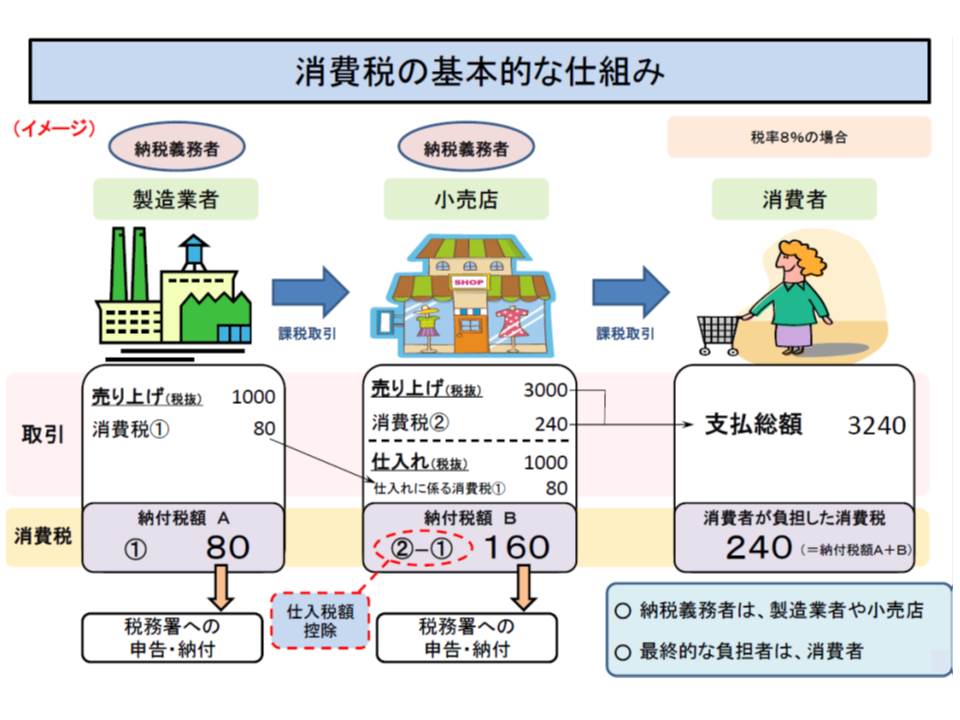

消費税は「最終消費者が負担する」ことが原則です。一般の商取引では、小売業者は卸業者等に消費税を支払いますが、その分は小売価格に上乗せされ、結果、最終消費者が消費税を負担しています。

通常の消費取り引きでは、小売業者は製造業者に消費税分(80円)を支払うが、消費者から消費税(240円)を受け取り、製造業者へ支払った分は「仕入税額控除」が受けられるため、いわゆる損税は発生しない。

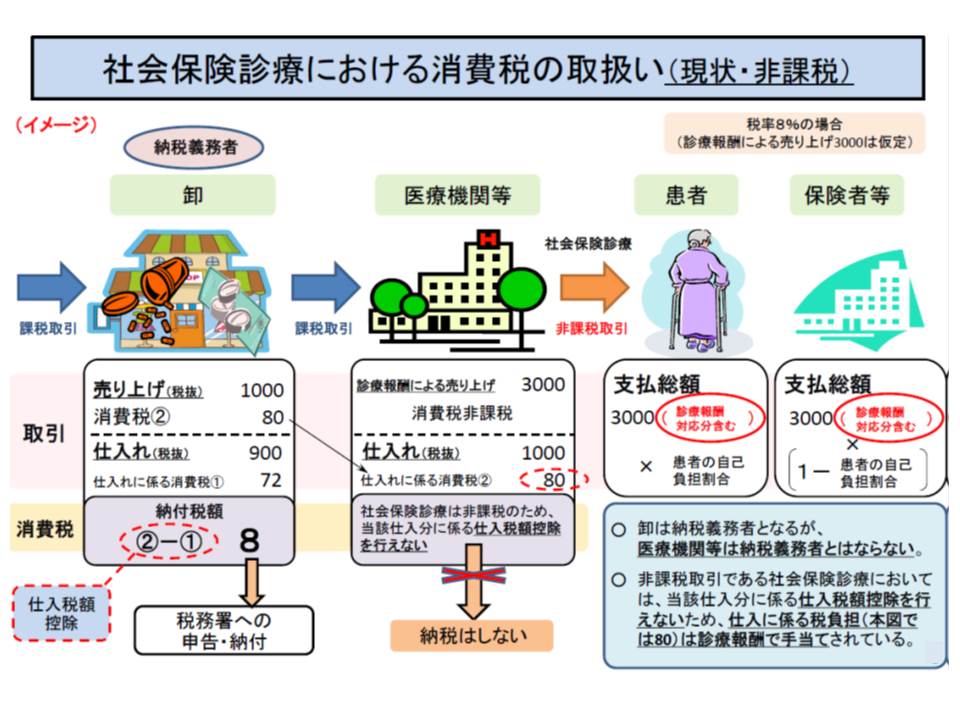

医療機関等が物品を購入した際にも、当然「消費税」を負担します。ただし、保険医療については「消費税は非課税」となっているため、医療機関等が納入業者から物品等を購入する際に支払った消費税は、患者や保険者に転嫁できず、中間消費者である医療機関等が最終負担をしているのです(いわゆる「控除対象外消費税」)。

社会保険診療報酬については消費税が非課税となっており、患者や保険者は消費税を医療機関に支払わない。このため医療機関が卸に納めた消費税(80円)について「仕入税額向上」も受けられず、医療機関が負担することになり、いわゆる「損税」が発生する。

消費税率が上がれば医療機関等のこの負担も増加することから、1989年の消費税導入時より「負担を特別の診療報酬プラス改定で補填する」こととなっており、2014年度診療報酬改定からは「すべの医療機関等が算定する基本診療料(初診料や再診料、入院料など)への上乗せ」が行われています。

しかし、どれだけ精緻に診療報酬対応を行っても、▼医療機関により物品購入などの状況は全く異なる(例えば急性期病院では、機器や材料等の購入量が多く、消費税負担も大きい)▼医療機関により診療報酬の算定状況は全く異なる—ために、どうしても「補填のバラつき・格差」が出てしまいます(関連記事はこちら)。

物価が上昇する中では、当然、病院が負担する「消費税負担」も重くなっていく一方で、病院経営を苦しめる要素の1つとなっています。そこで日病協では「消費税負担を、診療報酬がどれだけ補填できているのか」をしっかりと調査し、その調査結果をもとに「抜本的な対応」(診療報酬による対応「以外」の対応も視野に入れている)を求めていく構えをとっています。今後の動きに要注目です。

【関連記事】

ICU等勤務医を夜勤とすれば「翌日の医師確保」が困難に、宿日直許可を取得すれば「大幅な収益減」となり、病院経営は厳しい—日病協

病院経営は非常に厳しく、「診療報酬で賄えない医療提供コストを患者に特別負担してもらっては」との声まで出ている—日病協

骨太方針2024を閣議決定、医師偏在対策、地域医療構想の推進をはじめとする医療提供体制改革、医療DX推進などに尽力する方針明確化

新たな地域医療構想は「2040年頃の医療提供体制ビジョン」、医療計画は「直近6年間の医療提供体制計画」との役割分担—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想、協議の旗振り役明確化、公民の垣根超えた議論、医療・介護全体見た改革推進が極めて重要—新地域医療構想検討会

医療・介護連携の強化が「医療提供体制改革、新地域医療構想」を考える上で必要な不可欠な要素—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、病院の主体的な動き(機能転換など)が必要な分野について「何が必要か」の深堀りを—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、在宅医療の強化、構想区域の見直し、「病院」機能明確化などですでに共通認識—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議スタート、医療介護連携、構想区域の在り方、医療人材確保、必要病床数設定等が重要論点—新地域医療構想検討会