「病院経営の窮状、病院への経営支援の必要性」を国民や国会議員に十分に理解してもらう必要があり、5月中旬に提言公表—日病・相澤会長

2025.4.30.(水)

病院経営が危機的な状況にあり、今まさに倒れそうな病院、既に病院が倒れてしまい、地域医療が崩壊寸前の地域がある—。

そうした病院の窮状と支援の必要性についてまず国民に理解してもらい、さらに我が国の命運をにぎる国会議員にもしっかり把握してもらう必要がある。日本病院会が考える5つの提言(病院窮状を打開するための緊急の財政出動、入院基本料の大幅引き上げ、救急患者に初期対応を行う病院の安定経営確保、病院総合医の育成、地域経済の支え手でもある病院の維持)を5月中旬にもとりまとめ公表するとともに、関係各所への働きかけを行っていく—。

日本病院会の常任理事会(4月26日)でこう言った方針が固められたことが、4月28日に定例記者会見に臨んだ相澤孝夫会長から明らかにされました。相澤会長は、「6月の骨太方針2025、今夏の参議院選挙も念頭においているが、まず国民に病院の窮状を訴えたい。『病院は儲かっており、そこで働く人も良い暮らしをしているのだろう』と言われることも少なくないが、決してそういった状況にはないことを国民にしっかりと理解してもらいたい」との考えを強調しています。

4月30日の定例記者会見に臨んだ、日本病院会の相澤孝夫会長

入院基本料の引き上げ、病院の地域経済活性化への貢献なども強く訴える

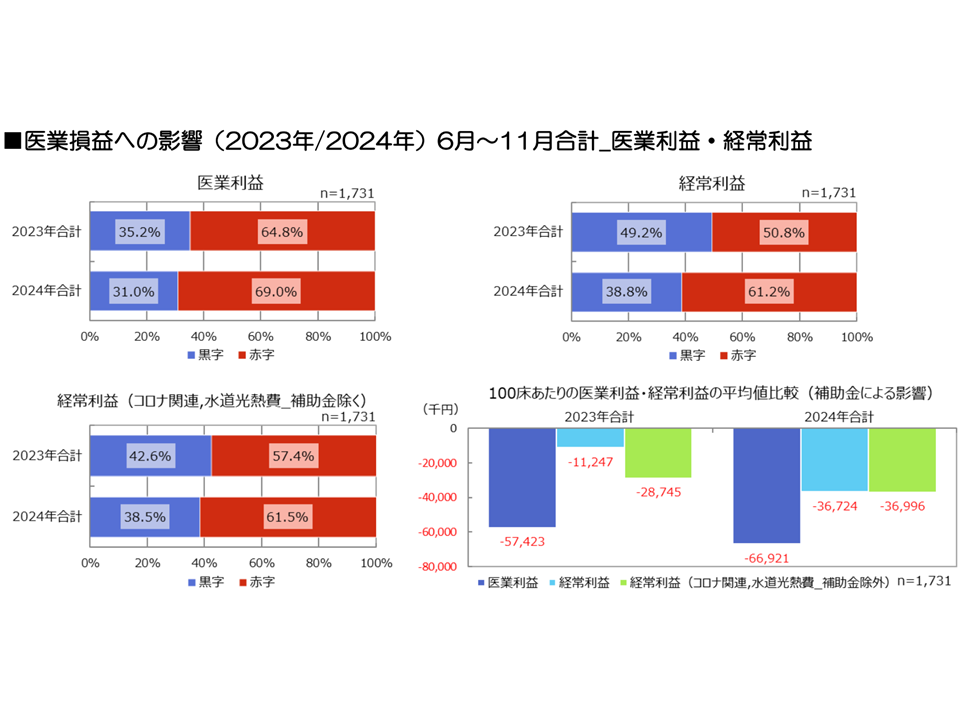

Gem Medで報じているとおり、日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会・日本慢性期医療協会・全国自治体病院協議会の6病院団体による調査で「病院経営は危機に瀕しており、いつ何時、地域の病院が突然なくなる(倒産する)可能性もある」状況が分かりました。例えば、2024年度診療報酬改定の前(2023年6-11月)・後(2024年6-11月)で比較すると、医業赤字病院は64.8%から69.0%に増加し、各種補助金を含めた経常赤字病院は50.8%から61.2%に増加していることなどが明らかになっています。

赤字病院・黒字病院の状況(6病院団体調査3 250310)

こうした状況から脱却するために、6病院団体と日本医師会は次のような声明を発しています。

▽医療機関の経営状況は、現在著しく逼迫しており、賃金上昇と物価高騰、医療技術革新への対応ができない。このままでは人手不足に拍車がかかり、患者に適切な医療を提供できなくなるだけではなく、ある日突然、地域から医療機関がなくなってしまう

▽まず補助金による機動的な対応が必要だが、直近の賃金上昇・物価高騰を踏まえれば「2026年度の次期診療報酬改定の【前】に期中改定での対応」も必要と考える

▽さらに、2026年度の次期診療報酬改定に向けて以下の2点を要望する

▼「高齢化の伸びの範囲内に抑制する」という社会保障予算の目安対応の廃止

→賃金上昇・物価高騰などを踏まえ、財政フレームを見直して目安対応を廃止し、別次元の対応を求める

▼診療報酬等での賃金・物価上昇に応じて適切に対応する新たな仕組みの導入

→医療業界でも「他産業並みの賃上げ」ができるよう、賃金・物価上昇を反映できる仕組みの導入を求める

さらに日本病院会では、6月(2025年6月)の策定が予定される骨太方針2025や、今夏(2025年夏)に控える参院選をにらみ、さらにそれ以前に国民に「病院経営が極めて厳しく、経営支援が必要不可欠である」状況を正しく理解してもらう必要があるとし、次の5項目の提言を行う方針を4月26日の常任理事会(会長・副会長・常任理事クラスの幹部会合)で固めました。

(1)病院窮状を打開するための緊急の財政出動

(2)入院基本料の大幅引き上げ

(3)救急患者を受け入れ、初期対応を行う病院の安定経営確保

(4)病院総合医の育成

(5)地域経済の支え手でもある病院の維持

まず(1)では、上述した病院経営の窮状とともに、▼いまにも倒れそうな病院▼すでに病院が倒れてしまい、地域医療が崩壊しつつある地域—などに対し、「経営支援のための緊急の財政出動」が必要であることを強く訴えるものです。相澤会長は「緊急に、できれば本年(2025年)中の経営支援補助等が必要である」と強調しています。

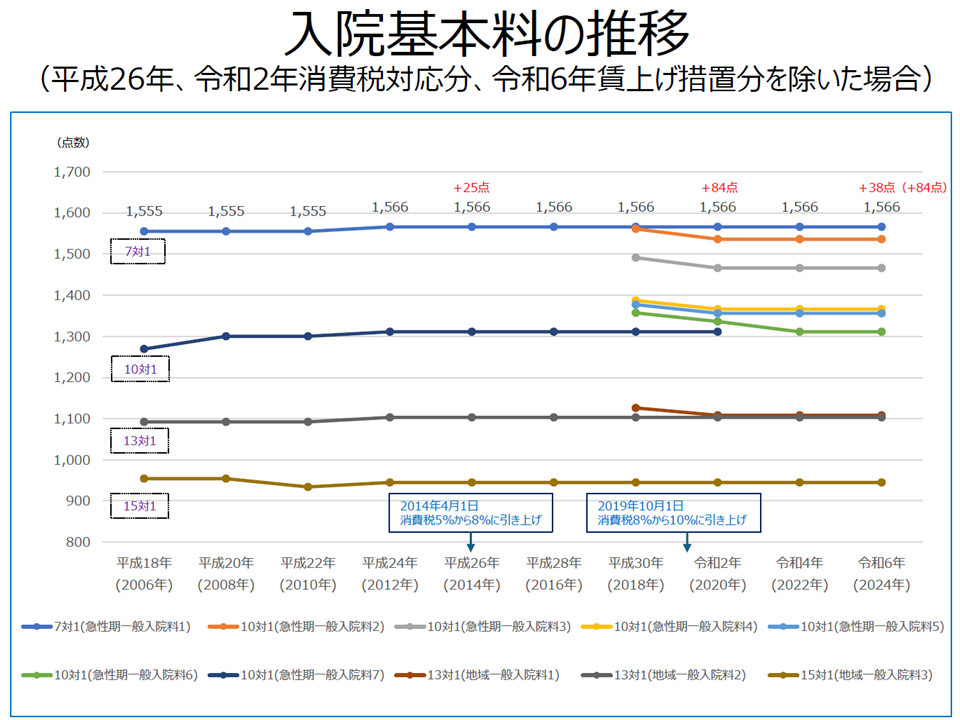

また、(2)は、従前より病院団体が主張する「長年にわたり、ほとんど引き上げられていない入院基本料について、適切な引き上げが必要である」との点を、改めて訴えるものです。

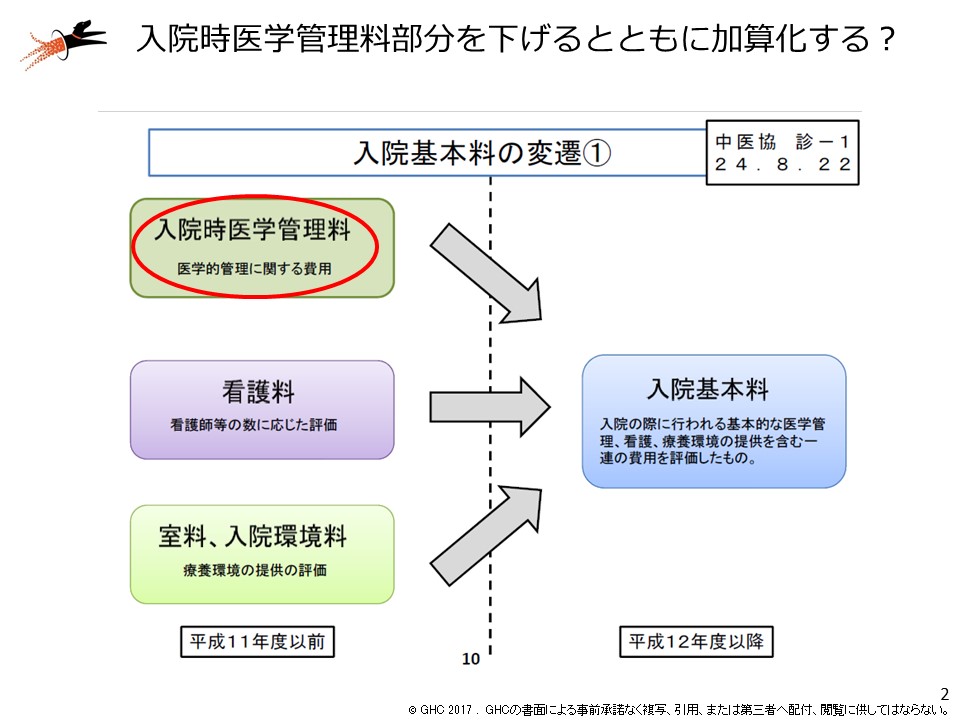

入院基本料は、2000年度(平成12年度)の診療報酬改定で、従前の入院時医学管理料・看護料・室料や入院環境料を統合し創設されました。しかし、創設以後に消費税率引き上げへの対応や人件費増対応の引き上げはなされたものの、「実質的な据え置き」が続いており、「現在の入院基本料の水準では優れた医療人材の確保、教育、十分な説明整備・維持・更新などを到底行うことはできない。適切な水準への点数引き上げが必要不可欠である」と相澤会長は指摘しています(関連記事はこちら)。

消費税対応などを除外した入院基本料の推移(日病会見1 250218)

他方、(3)は、いわゆる「夜間や休日の救急搬送患者等をとりあえず受け入れる病院」の経営維持の重要性を訴えるものです。

今年度(2025年度)から「かかりつけ医機能報告制度」がスタート(実際の報告は2026年1-3月頃)するなど、「身近な地域で日常的診療を行う医療機関」の重要性が確認されています。

一方、いわゆる「夜間や休日の救急搬送患者等をとりあえず受け入れる病院」については、機能の明確化などが必ずしも十分になされていません。相澤会長は「高齢者が増加していく中で、急変時等に患者をとりあえず受け入れ、適切な対応を行う病院の存在が極めて重要となることは述べるまでもない。その位置づけを明確にし、しっかりと経営支援を行う必要がある」と指摘しています(関連記事はこちらとこちら)

関連して(4)では、こうした「夜間や休日の救急搬送患者等をとりあえず受け入れる病院」ではもちろん、急性期病院における術後患者管理などを適切に行う「病院総合医、病院総合診療医」の育成推進を求めるものです。

昨年末(2024年末)には医師偏在対策がまとめられるなど、「地域医療提供体制の確保」の難しさと、その重要性が再確認されています。こうした中では「総合的な診療能力を持つ医師」の役割がさらに重要性を増し、日病でも他団体と連携して「病院総合医の育成」に力を注いでいます。相澤会長は「医師のキャリアパスの一環として病院総合医育成の重要性を認識し、支援していくことが求められる」と訴えています。

ところで、病院は「地域医療を守り、地域住民の健康・生命を守る」という極めて重要な役割を果たすとともに、「地域の経済を活性化させる」という重要な役割を担っています。病院では、多くの働き手を必要としており「雇用創出」の役目も担います。また病院の支出の5割以上は人件費(職員給与)であり、地域経済の重要な位置を示しています(ほかにも多くの物品購入、業務委託などを行っており、きわめて大きな「消費者」でもある)。

そこで(5)として、「病院経営の維持・確保」が「地域経済の維持・活性化」にも直結する点を強調します。

日病では、細部の調整を進め、5月中旬(2025年5月中旬)にもこれら5つの提言をまとめて公表します。

提言は、6月(2025年6月)に固められる予定の骨太方針2025や、今夏(2025年夏)に予定される参院選も見据えていますが、相澤会長は「まず多くの国民に病院の窮状、支援の必要性を理解してもらうことが重要である。いまだに『病院は儲かっており、そこで働く人も良い暮らしをしているのだろう』と言われることも少なくないが、決してそういった状況にはないことを国民にしっかりと理解してもらいたい」との考えを強調しています。

【関連記事】

病院経営維持のため地域医療介護総合確保基金をフル稼働せよ、医療費削減論踏まえ医療保険の給付範囲の在り方など議論せよ—日病・相澤会長

病院経営の改善に向け「全病院・全病院職員の力の結集」が必要、2025年度に会員3000病院・全都道府県への支部設置目指す—日病・相澤会長

入院基本料引き上げが困難ならば、患者に「入院環境維持コスト」を一部負担してもらうことも検討せざるを得ない—日病・相澤会長

「我が国の病院医療の在り方、医療保険制度・医療提供制度の在り方」を根本から議論し、骨太方針2025年への反映目指す—日病・相澤会長

病院経営は非常に厳しい、「期中の診療報酬改定も含めた対応」を強く要請していく―四病協・会員交流会