ICU5・6、入室患者の重症度がICU1-4と変わらなければ点数引き上げを検討せよ、HPKIセカンド利用は無償とすべき—日病協

2025.5.26.(月)

2024年度診療報酬改定で、特定集中治療室管理料について「専任医師が宿日直許可を得ている場合」の低い評価区分(ICU5・6)が創設されたが、データで「低い点数のICU5・6の入室患者」と「高い点数のICU1-4の入室患者」とで重症度を比較する必要がある。もし両者に明確な差がないのであれば、ICU5・6の点数設定を見直さなければならない—。

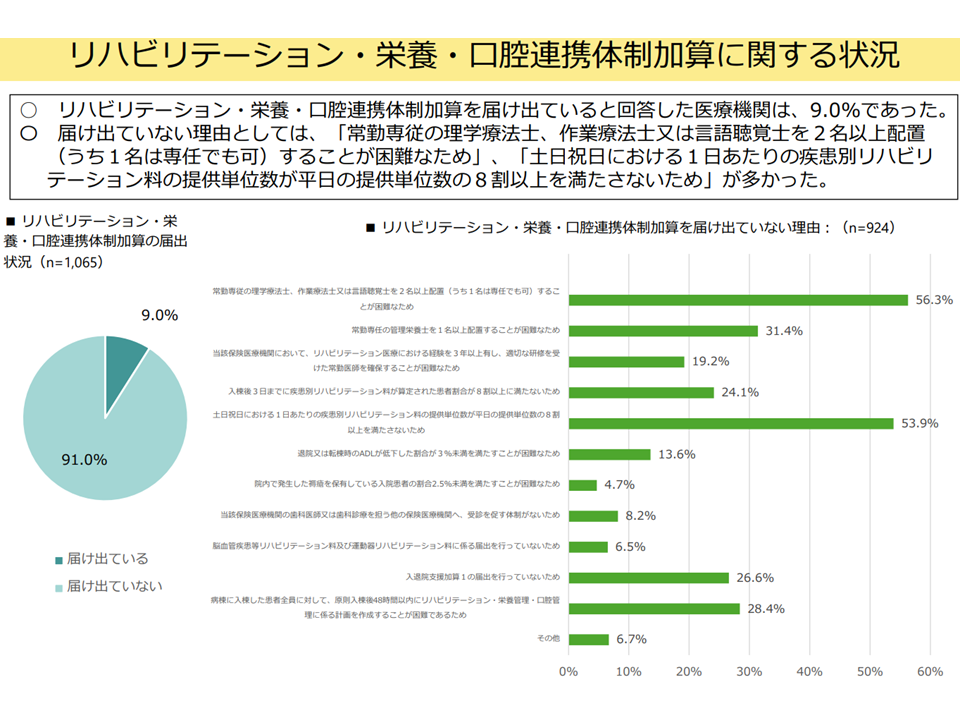

2024年度診療報酬改定で、急性期病棟における「高齢者のADL低下」等を防止するための【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算】が創設されたが、算定率は極めて低い(9.0%)。良い点数であり普及に向けた検討を進める必要がある—。

電子処方箋利用のための「▽HPKIセカンド電子証明書」利用について、普及を阻害しないために「無償」とすべきである。この旨を厚生労働省に要望しており、近くMEDIS-DCにも「有償化を待ってほしい」と要望する—。

5月23日に開かれた「15の病院団体で構成される日本病院団体協議会」の代表者会議(会長・副会長クラスのトップ会合)でこうした点が確認されたことが、終了後の記者会見で望月泉議長(全国自治体病院協議会会長)と猪口雄二副議長(全日本病院協会会長)から明らかにされました。

5月22日の日本病院団体協議会・代表者会議後に記者会見に臨んだ望月泉議長(全国自治体病院協議会会長、向かって左)と猪口雄二副議長(全日本病院協会会長、向かって右)

ICU5・6の入室患者は、ICU1-4と比べて重症度が低いのか?

日本病院団体協議会は、日本病院会、全日本病院協会、全国自治体病院協議会など15の病院団体で構成される組織で、主に「診療報酬改定に向けて病院団体の意見をすり合わせ、共同提案・要望を行う」などの活動をしています(もちろん、診療報酬以外の医療の諸課題についても議論を行っている)。

Gem Medでも報じているとおり、5月22日に開かれた診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、入院・外来医療分科会)で、2026年度の次期診療報酬改定に向けた▼急性期入院医療の集約化▼ DPC改革▼高度急性期入院医療改革—などに関する具体的な議論が行われました。

5月23日の日病協・代表者会議でも、こうした議論の内容を確認。そこでは、例えば(1)特定集中治療室管理料5・6(以下、ICU5・6)(2)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算—の在り方に注目が集まったことが望月議長・猪口副議長から紹介されました。

(1)のICU5・6は、ICUに常時勤務する専任医師の中に「宿日直許可を得た医師」がいる場合の低い評価区分と言えます。

この点について各病院団体のトップの間で「ICU1-4とICU5・6とで患者の重症度(重症度、医療・看護必要度やSOFAスコア)が違うのかをチェックする必要がある。仮に重症度に明確な差がないのであれば、医師が宿日直許可を得ていようがいまいが、業務負担は変わらないと言え、点数差(ICU3・4とICU5・6との間に1000点)の見直しが必要となる」との考えで一致しています。重症度に関するデータは厚生労働省がDPCデータとして保有しており、そのデータを見ながら上記の点を強く進言していく方針を望月会長は強調するとともに、「ICUではチームで患者に対応しており、医師が宿日直を取ったとしても、緊急時等にはすぐに対応可能としている」「宿日直許可取得が患者に不利益を及ぼしているのかもチェックしなければならない」との考えも示しています。

2024年度診療報酬改定における特定集中治療室管理料の見直し1

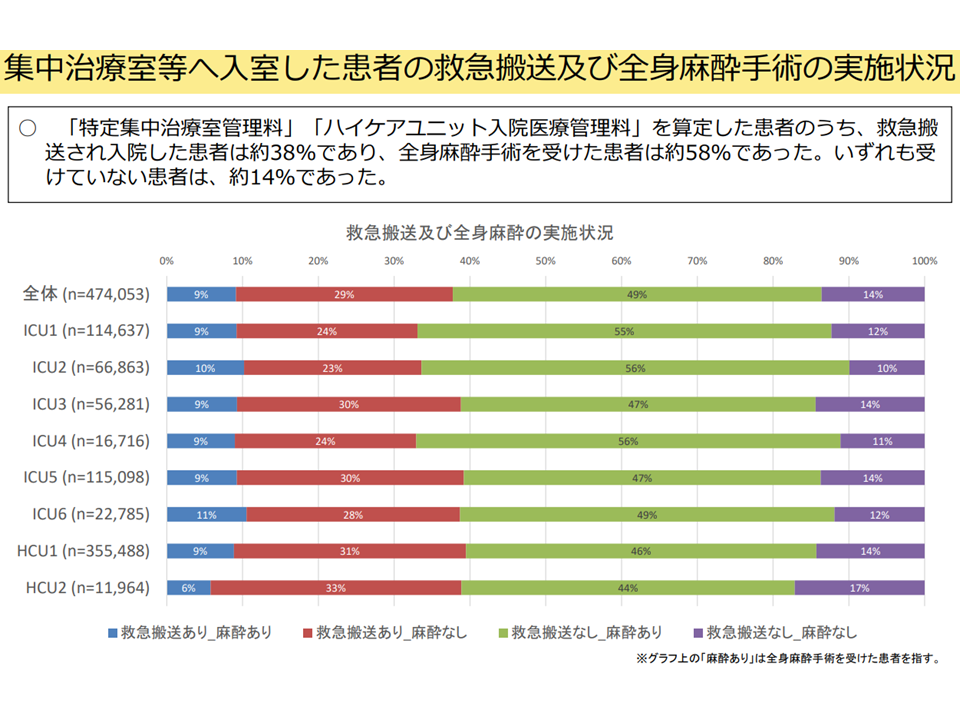

なお、ICUについて、入院・外来医療分科会では「救急搬送もされず、かつ全身麻酔手術も受けていない患者が14%程度入室している」とのデータが示されていますが、望月会長・猪口副議長は「例えば、入院中にコロナ感染症が重症化しECMO装着が必要な患者、いわゆるウォークインで来院したが重篤な状態であると判明した患者、入院中に重篤化した患者などは『救急搬送もされず、全身麻酔手術も受けていない患者』に該当し、こうした患者が14%いることに特に違和感は覚えない」ともコメントしています。

特定集中治療室管理料など算定患者の中に、救急搬送もされず、全身麻酔手術も受けていない患者がいる(入院・外来医療分科会(3)8 250522)

また(2)の加算は、「急性期病棟(7対1,10対1病棟)において高齢患者が一定期間、安静・臥床することによるADL低下→廃用→寝たきりとなってしまう」ことを予防するために、従前の「ADL維持向上等体制加算」を充実・強化したものと言えます。2024年度診療報酬改定では「高齢の救急患者、急性期患者のADL低下防止」が重要な柱の1つとなり、言わば「2024年度改定の目玉の1つ」に位置付けることもできます。

しかし、入院・外来医療分科会の調査では、本加算算定はわずか「9.0%」にとどまることが示されました。併せて本加算のハードルとしては、▼常勤専従のリハビリ専門職2名以上配置(うち1名は専門でも可)▼「土日祝日における1日当たり疾患別リハビリ テーション料提供単位数が平日の8割以上—であることも明らかにされています。

この点について猪口副議長は「スタッフが比較的多い急性期病院とはいえ、土日祝日に平日とほぼ遜色ないリハビリ体制を組むことは非常に厳しく、また実現しようとすれば、業務負担が重くなり、かえってリハビリ確保が難しくなってしまう。良い診療報酬項目であり、定着に向けた要件見直しを検討していく必要がある」との考えを示しています。

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、急性期病院の9%でしか取得されていない(入院・外来医療分科会 250522)

さらに、望月議長・猪口副議長は「新たな地域医療構想における急性期拠点病院機能と、診療報酬との紐づけ論議も始まったが、例えば『急性期充実加算取得=急性期拠点機能』と考えることは難しい。なぜなら人口20万人未満の2次医療圏には、急性期充実体制加算取得病院が少なく(人口が少ないため実績要件クリアが難しい)、『急性期拠点機能のない2次医療圏』が多数でてしまうからだ。人口減少が進む中では2次医療圏の在り方も含めた議論が必要になる」ともコメントしています。

2026年度診療報酬改定論議が中央社会保険医療協議会などで熱を帯びていくのに合わせて、病院団体での改定論議も深まっていきます。

電子処方箋利用のためのHPKIセカンド電子証明書利用の有償化は好ましくない

また、5月23日には日病協から福岡資麿厚生労働大臣に宛てて「HPKIセカンド電子証明書による電子処方箋リモート署名サービス有償化に係る要望書」を提出したことも明らかにされました(日本病院会サイトはこちら)。

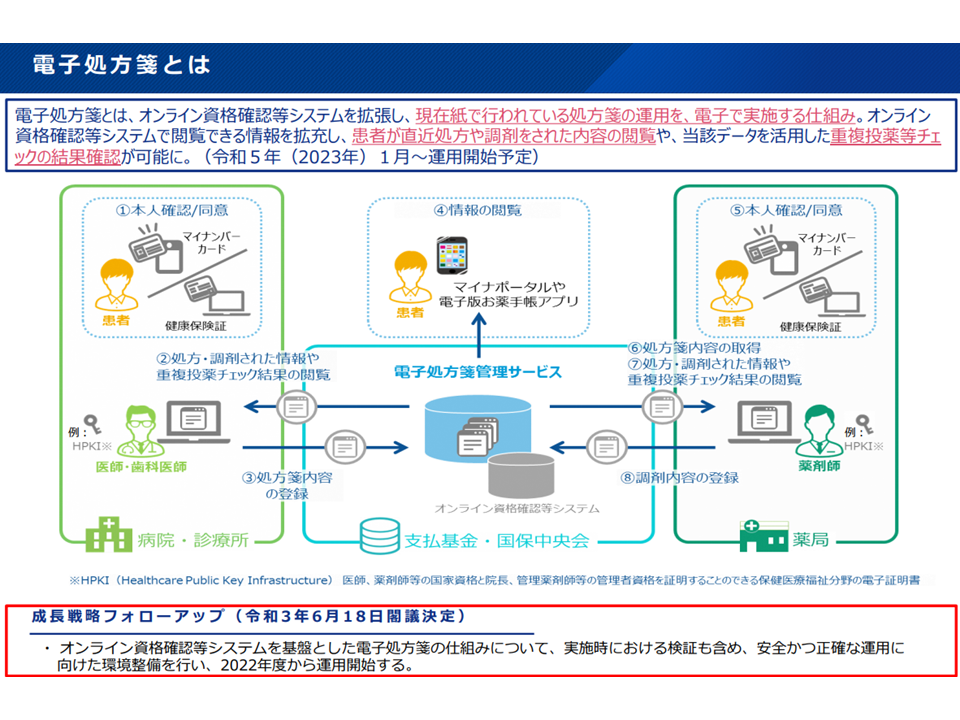

2023年1月から電子処方箋システムが稼働しています。電子処方箋は、オンライン資格確認等システムのインフラを活用し、これまで「紙」で運用されていた医療機関から薬局への処方指示(処方箋発行)を「オンライン」で行う仕組みで、大まかな流れは以下のようになります(関連記事はこちら)。

(a)患者が医療機関を受診し、「電子処方箋の発行」を希望する(オンライン資格確認等システムでの資格認証や診察時などに確認、マイナンバーカード以外で受診する場合には口頭で確認する)

↓

(b)医療機関において医師が、オンライン資格確認等システムの中に設けられる【電子処方箋管理サービス】に「処方箋内容を登録」する

↓

(c)医療機関は患者に「電子処方箋の控え」(紙、アプリ)を交付する

↓

(d)患者が薬局を受診し、「電子処方箋の控え」を提示する

↓

(e)薬局において、薬剤師が【電子処方箋管理サービス】から「処方箋内容」を取得し、調剤を行う

↓

(d)患者に薬剤を交付する

このうち(b)および(e)において、患者同意の下で「過去に処方・調剤された薬剤情報」の閲覧が可能になるため、重複投薬や多剤投与、禁忌薬剤の投与などを「リアルタイム」でチェックし是正を図ることが可能になります。質が高く効率的な医療提供を目指す医療DXの重要な柱の1つと言えます。

電子処方箋の概要(健康・医療・介護情報利活用検討会1 221019)

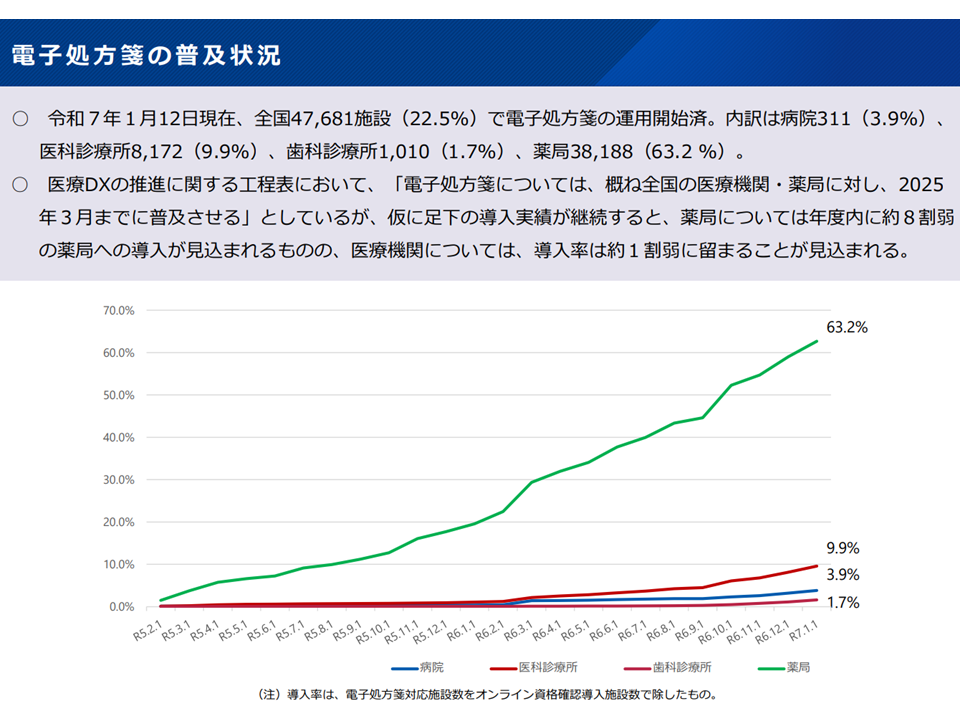

レセプト情報やカルテ情報の共有では一定のタイムラグが生じるため「リアルタイムでの処方内容是正等」が困難であり、「リアルタイムで処方情報を確認して重複投薬や禁忌薬剤の投与を是正できる電子処方箋」のメリットは非常に大きくなります(服用した後に「その薬は禁忌でした」と伝えられても困ってしまう)。このため「すべての医療機関・薬局での導入」が目指されていますが、医療機関では導入が遅れており、「2025年3月末に、概ねすべての医療機関・薬局で導入する」という目標は見直されることになっています。ただし、「電子処方箋の導入を積極的に進める」方針に変更はありません。

電子処方箋の導入状況(社保審・医療保険部会1 250123)

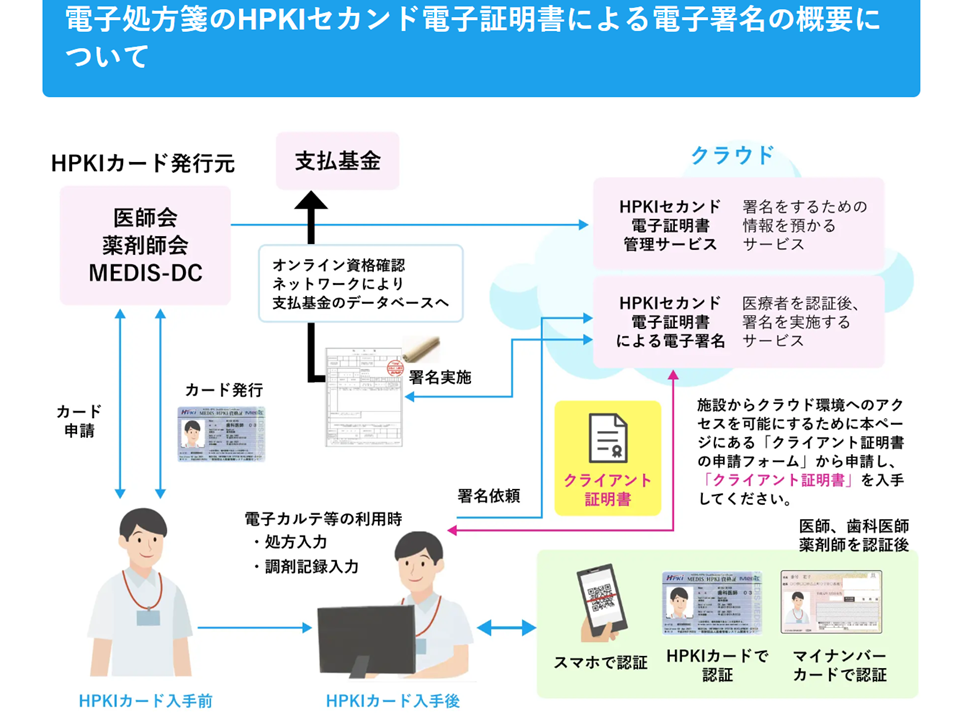

ところで電子処方箋システムを用いて医療機関の医師・歯科医療機関の歯科医師が薬剤を処方し、薬局の薬剤師が調剤を行う際には「クライアント証明」(自分が医師・歯科医師・薬剤師であることなどの証明)をする必要があります(無資格者による処方・調剤の防止)。この証明にはHPKIカード(自分が医師・歯科医師・薬剤師であることを証明するカード)が用いられますが、世界的な半導体・ICチップ不足によってHPKIカードの生産が遅れていることから、【HPKIセカンド】という仕組みが用いられています。これはHPKIカード発行対象者に対して追加で発行される電子証明書で、「HPKIセカンドをクラウドサーバ上に格納し、利用者(医師等)が事前に登録を行ったマイナンバーカードや生体認証付きモバイル端末などで認証することによってクライアント証明を可能にする」ものです(医療情報システム開発センター(MEDIS-DC)のHPKIセカンドに関するサイトはこちら)。

HPKIセカンドの概要

このHPKIセカンドは、これまで「無償」(無料)で利用することが可能でしたが、MEDIS-DCは本年(2025年2月)に「継続的な公的資金の確保が困難であり、この4月(2025年4月)より、経費の一部としてサービス利用料を負担してほしい」旨を医療機関に通達しました。

【年間サービス利用料】(MEDIS-DCサイトはこちら)

・診療所、保険薬局:1万円(税込1万1000円)

・400床未満の病院:5万円(同5万5000円)

・400床以上の病院:10万円(同11万円)

この点について日病協では、「医療DXの基盤となるサービスの有償化は、DXの普及促進に逆行する」「有償化に関する周知が極めて不十分である」「今後の災害対応機能の実装に向けて更なる費用増も予想され、今後の電子処方箋利用そのものへも不安がある」とし、次の2点を福岡厚労相に要望しました(関連記事はこちら)。

▽HPKIセカンド電子証明書による電子処方箋リモート署名サービス利用料有償化を見直してほしい

▽HPKIセカンド電子証明書による電子処方箋リモート署名サービス提供者に対する公的補助を再開してほしい

なお、日病協ではMEDIS-DCに対しても、近く「厚労省に要望を行っており、当面、利用料徴収を待ってほしい」(MEDIS-DCでは利用料納付が7月(2025年7月)までになされない場合、8月以降のサービスを停止するとしている、MEDIS-DCサイトはこちら)と要望する考えです。

【関連記事】

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体

電子処方箋を利用するための「HPKIセカンド電子証明書利用」、突然の有償化に困惑、国策として進める以上「補助」すべき—日病協

仮に国民医療費が4兆円(医療費の1割弱)削減されれば、まっとうな医療提供が行えなくなってしまう—日病協

日病・全日病・医法協・日精協・日慢協・全自病の6病院団体で病院経営の窮状に関するデータ揃え、「病院経営支援」を要望へ—日病協

病院経営は危機に瀕しており、「緊急的な財政支援」「物価・賃金上昇に対応できる診療報酬」などを実施せよ—5病院団体

病院経営は非常に厳しい、「期中の診療報酬改定も含めた対応」を強く要請していく―四病協・会員交流会