NCDを活用することで、地域ごとに「どの外科領域のどの術式について、どの程度の集約化が必要か」などを明確化できる―外保連

2025.5.20.(火)

消化器外科や心臓血管外科の領域では「高難度症例の集約化」を進めていくことが、手術成績の向上・外科医数の養成などのために必要不可欠である。一方、救急や産科の領域では、「患者の医療へのアクセス」にも十分な配慮が求められる—。

ただし、いずれの領域においても「外科医の業務負担や技術にマッチした十分な経済的インセンティブの付与」が極めて重要となる—。

こうした点をNCD(National Clinical Database)のデータに基づいて科学的に分析することで「どの領域のどの術式について集約化が望ましいか」「高難度手術に適切に対応するために何名の外科医配置が必要か」などを明らかにすることができ、新たな地域医療構想やがん診療提供体制確保の中で活用することが期待される—。

120の外科系学会で構成される「外科系学会社会保険委員会連合」(外保連)が5月19日に開催した記者懇談会で、こうした提言が行われました。外保連および各外科系学会でさらにデータ分析・議論を行い、2026年度の次期診療報酬改定に向けた要望事項等の詳細をさらに詰めていきます。

目次

消化器外科や心臓血管外科では「症例の集約化+外科医へのインセンティブ」が必要

外保連は、120の外科系学会で構成される組織で、主に外科系診療の適正かつ合理的な診療報酬のあるべき姿を学術的な視点に立って研究し、提言を行っています。例えば「実際の手術の状況を踏まえた手術点数の引き上げ」「新規の医療技術の保険適用」などを提言しており、これまでの記者懇談会でも、主に「技術的な提言」に関連するテーマが取り上げられてきました。

5月19日の記者懇談会では、外科医の負担軽減・外科医の増員に向けて「高難度手術を行う施設の集約化」や「外科医の業務負担に見合った経済的インセンティブ付与」などを求める提言が消化器外科・心臓血管外科分野から行われています。

【日本消化器外科学会】(同学会ワークインライフ委員会の比企直樹委員長:北里大学医学部上部消化管外科学主任教授)

▽消化器外科医は急激に減少しており、2023年から43年にかけて半減する(約1万6000人→約8000人)と予想され、今後「がん手術等の待機期間延長(がんの進行につながる)」「腹膜炎などの緊急手術の対応困難」などの弊害が生じかねない

↓

▽消化器外科医急減の背景には、大きく次の2点があげられる

(1)キャリア形成が難しい(食道外科専門医の資格取得には医学部卒業から平均で19年、内視鏡外科技術認定医には同じく17年、肝胆膵高度技能医には同じく20年かかり、さらに格率は20-30%程度にとどまる)

(2)業務負担が極めて重い(がん手術、救急患者対応、移植手術等)が、評価が低い

↓

▽上記の課題解決に向けて、(1 施設集約)と(2 経済的インセンティブ付与)をパッケージですすめる必要がある

(1)の課題解決に向けて、高難度の症例を「地域の拠点・基幹病院に集約化」する

・集約化によって、より短期間で数多くの症例を経験し、専門医資格を取得しやすくなる環境が整う

・症例集約化で、治療成績が向上する(患者サイドにも大きなメリットあり、関連記事はこちら)

(2)の課題解決に向け、「集約化した拠点・基幹病院への適正な報酬設定」→「消化器外科医への経済的インセンティブ付与」を実現する

日本消化器外科学会ワークインライフ委員会の比企直樹委員長(北里大学医学部上部消化管外科学主任教授)

【日本心臓血管外科学会】(同学会の椎谷紀彦監事:浜松医科大学名誉教授、函館医療センター病院長)

▽「症例数の多い施設ほど治療成績が良い」というエビデンスをもとに、高難度手術症例の集約化を進める必要がある

・すでに「認定修練施設」の要件引き上げ(心臓血管外科手術件数50件/年→100件/年)、「心臓胸部大血管基幹」施設の要件引き上げ(心臓胸部大血管手術件数40件/年→100件/年)により集約化を進めているが、「3次医療圏に1つ以上の心臓胸部大血管基幹施設の確保」は地域医療体制確保につながり、「心臓胸部大血管基幹施設から外れる大学病院は極めて限定的」である(前者は576施設から483施設へ16%減、後者は440施設から264施設へ40%減)(学会サイトはこちら)

↓

▽集約化による「医療へのアクセス困難」を懸念する声もあるが、例えば急性大動脈解離・大動脈緊急症などでは「搬送距離・時間は手術成績に影響しない」とのデータがある(発症時の患者の容体が予後に極めて深く関連しており、搬送時間が伸びても手術成績には大きく影響しない)

↓

▽「集約化による利益」(手術成績の向上)は、「搬送距離延長の不利益」を凌駕する

↓

▽ただし、集約化は「最低必要条件」に過ぎず、あわせて▼ICUへの集中治療科専門医の常時在室▼特定行為研修修了看護師へのタスクシフト—などを通じた「業務負担軽減」、心臓血管外科医の業務負担・技術の難易度などにマッチした「経済的インセンティブ付与」などをセットで実施する必要がある

日本心臓血管外科学会の椎谷紀彦監事(浜松医科大学名誉教授、函館医療センター病院長)

両学会ともに「高難度症例の集約化」と「外科医の業務負担・技術にマッチした経済的インセンティブ付与」とをセットで実施することを強く提言しています。

救急や産科では「患者の医療アクセス」も重要、外科医へのインセンティブは必須

もっとも領域によっては「集約化による不利益も小さくない」との見解も示されています。例えば救急、産科の領域では「医療へのアクセス」確保も極めて重要な要素になると強調したうえで、次のような実態報告を行っています。また、ここからも「救急医、産科医をはじめとする外科医へ、その業務負担にマッチした十分な経済的インセンティブを付与」しなければ、地域の外科医療が消滅・崩壊してしまう危険性を伺うことができます。

【日本救急医学会】(同学会の織田順理事:東京医科大学病院救命救急センター客員教授)

▽医師働き方改革の前後で行ったアンケート調査結果から、次のような点が明らかになった

▼非常勤医師によって、地方・過疎地の救急医療が支えられている(休日などに、大都市病院の救急医の4割程度が地方都市の病院で、地方都市病院の救急医の2割強が過疎地の病院で、非常勤医として救急対応を行っている)

▼医師の年齢にかかわらず超過勤務が多く、オンコール(待機)の手当ては65%の施設で支給されていない

▼救急医療「off the job training」が重要だが、多くの研修コースでは、ベテラン救急医が「限られた休日に献身的に講師を引き受けている」実態がある

日本救急医学会の織田順理事(東京医科大学病院救命救急センター客員教授)

【日本産科婦人科学会】(同学会の亀井良政常務理事:埼玉医科大学産婦人科教授・産科担当診療部長・成育医療センター長)

▽現状でも、少子化に伴って産科医療機関の施設数は減少しており、四国4県では「近隣県で連携して地域の周産期医療提供体制を維持する」ことすら困難な状況である

↓

▽厚生労働省の「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」で、正常分娩の患者自己負担無償化の方向が示されたが、医療保険財政の状況を見ると「分娩当たり費用」(医療機関に支払われる報酬)は、実際のコスト(2023年の大学病院調査、総合周産期母子医療センター調査では1件当たり平均140万円程度)に比べて低い水準となる可能性がある

↓

▽この場合、▼多くの産科クリニックが分娩取り扱いを停止する」(6割超のクリニックが取り扱い停止を検討中とのデータあり)→▼ローリスクを含めた多くの分娩が総合周産期母子医療センターなどに集中—してしまう

↓

▽医師働き方改革を進め、2025年度にはすべての医療機関で「時間外の総労働時間を960時間以内」(A水準)とする方向が示されているが、そのためには現在A水準である病院でも5名程度の、現在B水準等である病院では7名程度の産科医増員が必要となるが、きわめて困難である。そうした中で、例えば「正常分娩費用の保険適用」などの急激な変化に産科医療機関は耐えられないのではないか

↓

▽将来的に「産科医療機関の集約化」が重要となるが、性急に「医師働き方改革+正常分娩費用の保険適用(実態と乖離した低い報酬設定)」などを進めれば「地域の周産期医療の安全性」が崩壊する危険性が高く、慎重な検討が必要となる(関連記事はこちら)

日本産科婦人科学会の亀井良政常務理事(埼玉医科大学産婦人科教授・産科担当診療部長・成育医療センター長)

NCD活用で「集約化が必要な術式」や「病院ごとに必要な外科医数」など明確にできる

このように見てくると、▼ある外科領域では「集約化」が好ましく、別の外科領域では「一定の均てん化」が求められるが、どう切り分ければよいのか▼「集約化」すべき領域、「均てん化」すべき領域において、それぞれどの程度の医療機関が必要で、何名程度の外科医が配置されればよいのか—などの「指針」が必要と考えられます。ここに1つの答えを出してくれるのが「NCD」(National Clinical Database)です。

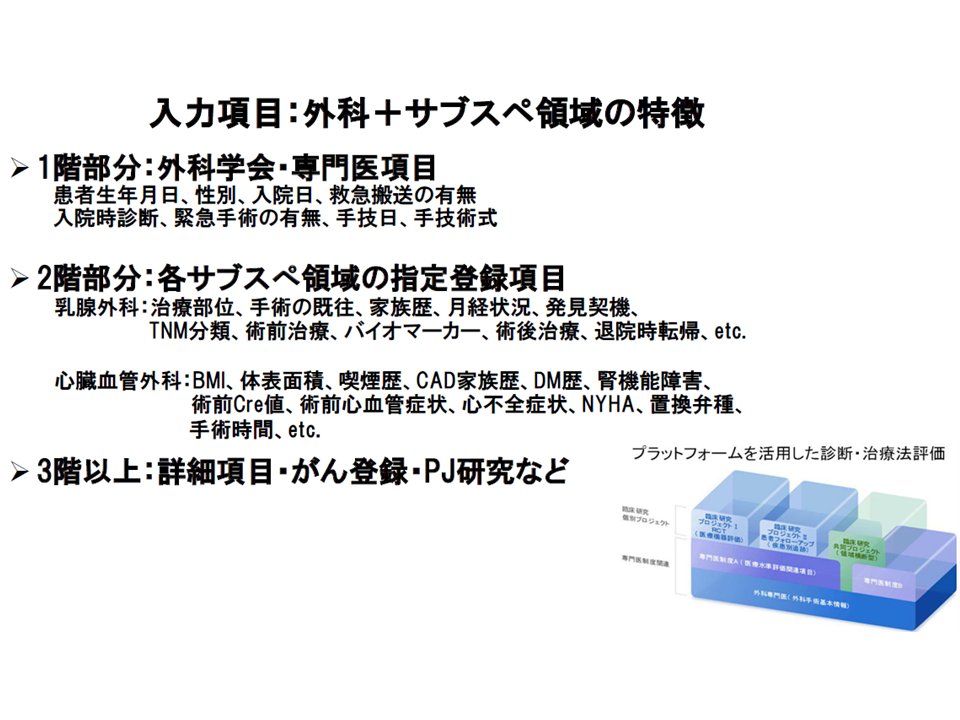

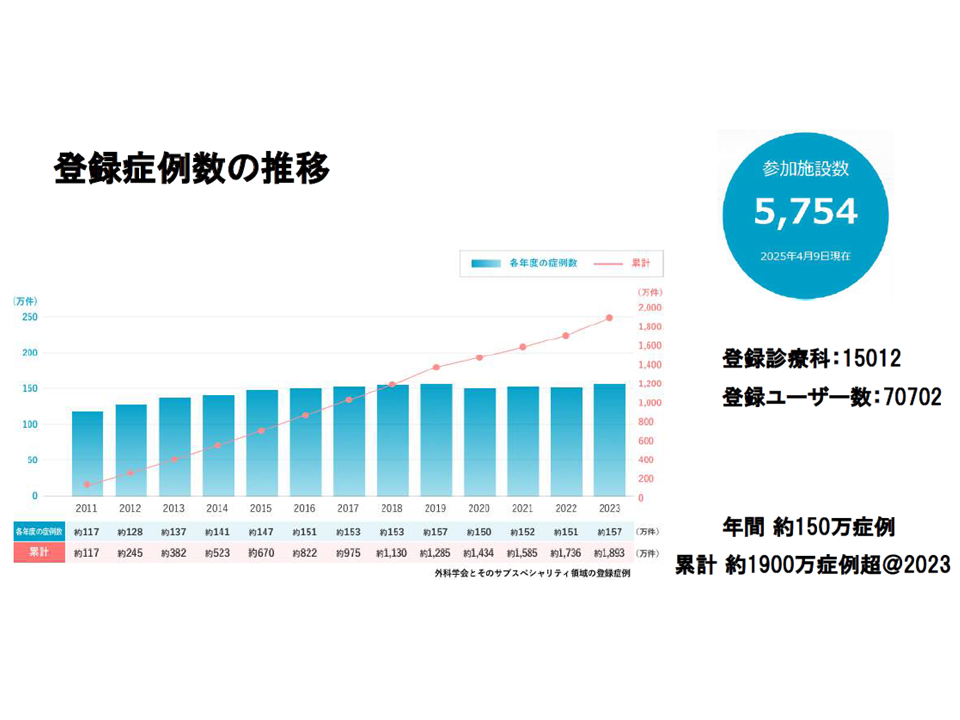

NCDは2010年に専門医制度を支える手術症例データベースとして構築・運用が始まり、現在(2025年4月9日時点)は5754施設・1万5012診療科・7万702名の外科医が参加し、年間約150万超・累計約1900万超の症例データが登録される巨大データベースとなっています。格納・登録されるデータは「数が多い」だけでなく、「極めて内容の濃い」な有益なものとなっています(1階部分に患者の基礎情報や術式などの基本情報、2階部分に治療部位、術前後の治療内容、退院時契機などの領域別の基礎情報、3階部分に詳細な情報を登録する、肝胆膵領域では100項目以上のデータ登録が求められる)。

NCDに入力すべき項目・内容

NCDの登録症例数

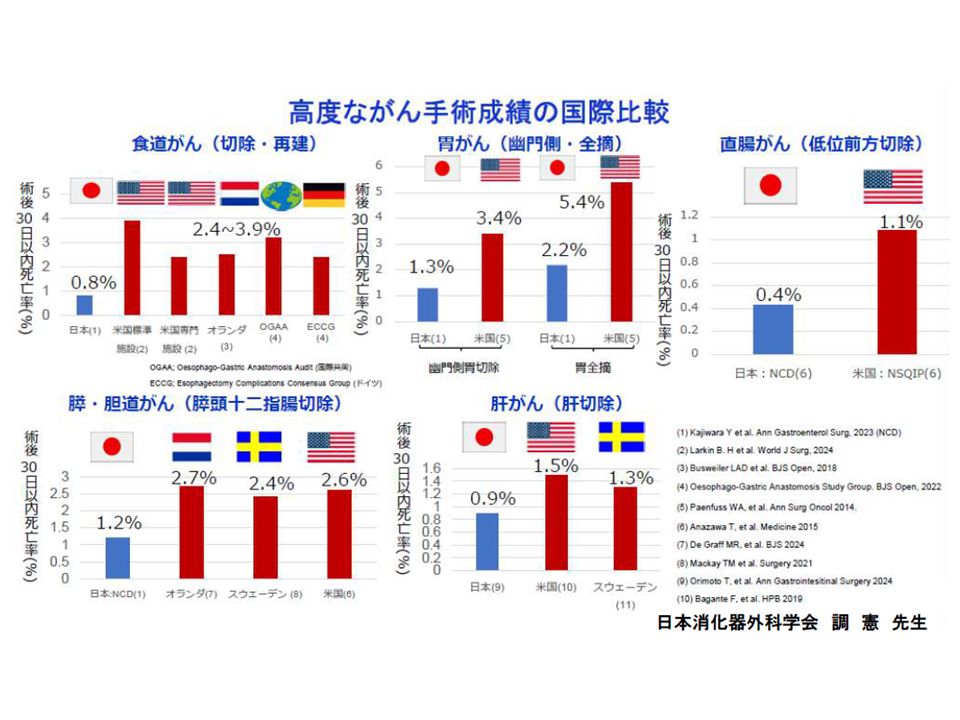

NCDの池田徳彦代表理事(東京医科大学呼吸器甲状腺外科主任教授)は「NCD」と「米国の手術症例データベース」(NSQIP)とを比較すると「我が国の外科医療の水準の高さ」を実事例を通じて紹介しています。

我が国と米国との手術成績比較、総じて我が国ほうが好成績をあげている

あわせて、NCDに格納された詳細なデータをもとに、上記の課題への解、すなわち「集約化すべき術式候補の特定」や「地域に必要な外科医師の数」などを導き出せることを強調しています。

NCDの池田徳彦代表理事(東京医科大学呼吸器甲状腺外科主任教授)

上述した「高難度手術症例の集約化」は、厚労省でも新たな地域医療構想やがん診療提供体制の中でも、その必要性・重要性が確認されています。今後、国・都道府県・市町村・医療関係団体・患者団体・医療保険者などで「地域の医療提供体制の在り方」を考える際に、NCDの力も借りて「この地域ではどういった領域について集約化を進めるべきか、その際、どの病院に症例(患者)を集めていくことが適当か、またその病院ではどの領域の外科医が何名程度必要となるのか」などを具体的に検討し、計画立案→施策への落とし込み→実際の症例集約化・外科医確保などにつなげていくことに期待が集まります。

また、上述した「外科医の業務負担にマッチした経済的インセンティブ付与」は、2026年度診療報酬改定にも直接関係していきます。外保連の瀬戸泰之会長(国立がん研究センター中央病院病院長)は、上記のような各学会の声も踏まえて2026年度診療報酬改定に向けた要望・提言を精緻化していく方針も示しています。

外保連の瀬戸泰之会長(国立がん研究センター中央病院病院長)

【関連記事】

2026年度診療報酬改定で医療技術の適切な評価・点数引き上げを行い、病院経営の持続性を確保せよ―内保連・外保連・看保連

急性期病院の集約化、NCD活用し、医療アクセスも考慮して「高度手術を行う施設が地域に何か所あればよいか」を詳細に分析―外保連

2024年度診療報酬改定は「手術なし症例」評価が不十分、「内科の負荷が高い手術なし症例」を看護必要度で十分に配慮せよ—内保連

2024年度診療報酬改定、本体プラス0.88%だが、物価高騰を考慮すれば「不十分」―内保連・外保連・看保連

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体

新地域医療構想の内容が大筋でまとまる!「急性期拠点病院の集約化」を診療内容・施設数の両面で進める—新地域医療構想検討会

高度ながん手術療法・薬物療法・放射線治療は「集約化」を検討せよ、その際、患者・地域住民・医療現場の理解も重要―がん診療提供体制検討会

2026年度目途に「標準的な出産費用の自己負担」を無償化、産科医療機関等の経営実態等にも配慮を—出産関連検討会