自治体病院経営支援する診療報酬・補助金対応が必要、新たな地域医療構想の病院機能報告に向け「実績・定量基準」検討を—全自病・望月会長、松本副会長

2025.5.23.(金)

自治体病院の経営は非常に厳しい。地域医療の最後の砦である自治体病院の経営を支援する診療報酬・補助金対応が必要である—。

新たな地域医療構想では、従前の「病床・病棟機能」に加えて、新たに「病院機能」の報告が求められることになるであろう。その際、「実績基準・定量基準」を設定することを検討すべきではないか。さもなければ、「同じ機能として報告されても、実はその中には極めて多様な機能を持つ病院が混在する」ことになり、かえって地域住民や地域医療機関の混乱を招きかねない—。

全国自治体病院協議会の定例記者会見が5月22日に開かれ、望月泉会長(八幡平市病院事業管理者兼八幡平市立病院統括院長)ら幹部から、こうした状況報告が行われました。

5月22日の定例記者会見に臨んだ、全国自治体病院協議会の望月泉会長(岩手県立中央病院 名誉院長・岩手県八幡平市 病院事業管理者)

5月22日の定例記者会見に臨んだ全自病幹部。左から田中一成参与(静岡県立病院機構理事長)、吉嶺文俊副会長(新潟県立十日町病院長)、松本副会長、望月会長、小阪真二副会長(島根県立中央病院長)、野村幸博副会長(国保旭中央病院長)

自治体病院は地域医療を守る最後の砦、経営支援を強力にすべき

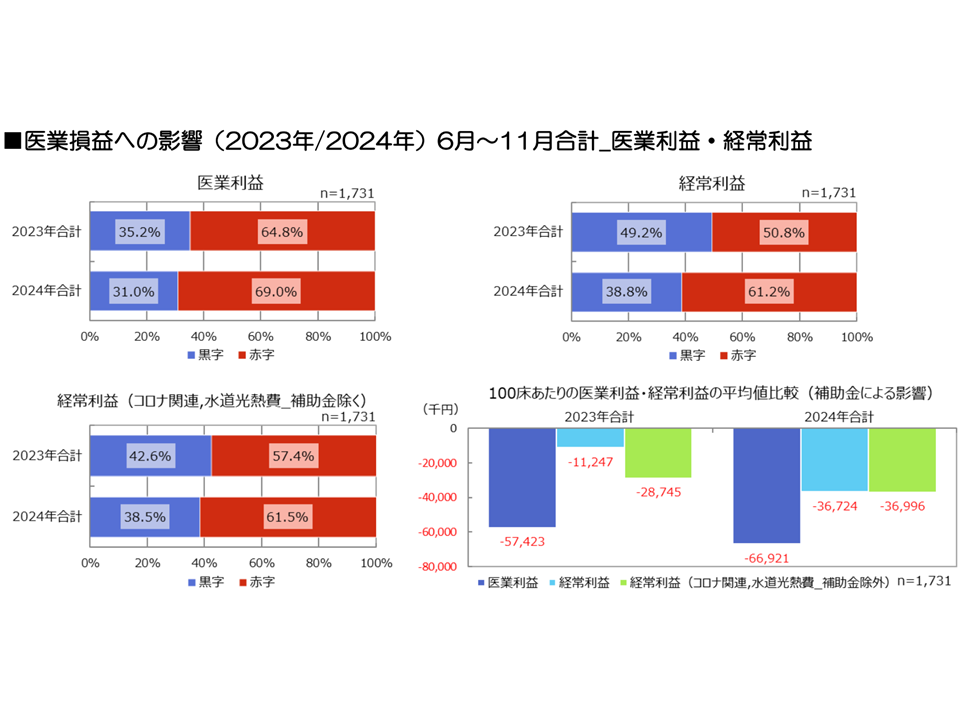

Gem Medで報じているとおり、日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会・日本慢性期医療協会・全国自治体病院協議会の6病院団体による調査で「病院経営は危機に瀕しており、いつ何時、地域の病院が突然なくなる(倒産する)可能性もある」状況が分かりました。例えば、2024年度診療報酬改定の前(2023年6-11月)・後(2024年6-11月)で比較すると、医業赤字病院は64.8%から69.0%に増加し、各種補助金を含めた経常赤字病院は50.8%から61.2%に増加していることなどが明らかになっています。

赤字病院・黒字病院の状況(6病院団体調査3 250310)

例えば、小阪真二副会長が院長を務める島根県立中央病院では、2019年(令和元年)度から2024(令和6年)度にかけて収益が10%増加しているものの、物価・人件費の急騰により、これをはるかに上回るコスト増(同じく16.7%増)となり、非常に病院経営が厳しいことが明らかにされています(2024年度の収支は見込み)。

小阪副会長が院長を務める島根県立中央病院の経営状況(全自病会見1 250522)

保険医療機関等の収益の大部分を占める「診療報酬」は公定価格であるため、一般企業のように「物価や人件費が高騰し経営が厳しくなっているので、サービス価格(診療報酬)を引き上げて、コスト増を吸収しよう」と個々の医療機関等が行動することはできません。物価・人件費が急騰する中では「診療報酬等の引き上げによってコスト増分を補填」することが必要不可欠となります。

全自病では、物価・人件費の急騰でさらに病院経営は厳しくなると見通し、次のような対応を政府等に要望したことを明らかにしています。

【総務省への要望】(抜粋)

▽地域医療の最後の砦である自治体病院の健全経営を維持できるよう補助金・交付金を含めた必要な財政措置(普通交付税の病床割単価引き上げ、地方交付税措置の対象となる建物建築単価上限引き上げなど)を講じてほしい

【厚生労働省への要望】(抜粋)

▽入院基本料をはじめとする診療報酬の大幅プラス改定、「物価スライドへの対応が可能とする診療報酬」などの導入を早期に行ってほしい

▽医師確保・医師偏在の解消に向け、医学部入学定員(臨時定員増)の維持や診療科別必要医師数の明確化・地域への医師配置策の構築などを行ってほしい

▽自然災害時における医療提供体制確保への支援を充実強化してほしい

このほかにも、▼十分な賃金アップ対応が可能な中間年改定・補助金等創設などを行ってほしい(自治体病院では人事委員会の勧告を踏まえ、全体で4%程度の賃上げを行っており、2024年度診療報酬改定で創設された2.5%アップ分のベースアップ評価料では、必要財源の3-4割にしかならない、下図参照)▼「社会保障関係費は高齢化による伸びにとどめる」との予算フレームを見直してほしい▼物価上昇に伴い消費税負担が増加しており、抜本的な見直しを行ってほしい▼医療施設等経営強化緊急支援事業の補助対象に自治体病院も組み込んでほしい(7000床の想定に対し、5万床の希望が出ており、「一般会計からの繰り入れがなされている医療機関」が補助対象から除外されている)—などの要望が政府に対して行われています。

自治体病院における賃上げコスト(青+赤部分)と、ベースアップ評価料のカバー状況(青部分)(全自病会見2 250522)

なお、医療施設等経営強化緊急支援事業には、「ベッド削減を要件に1床当たり400万円超の補助を行う」ものも含まれていますが、望月会長は「必要なベッドが補助金のために削減されてしまわないか。日本全体で見れば、地域医療構想の必要病床数に向けた削減はほぼ完了している」と指摘。また小阪副会長は「島根県は本年(2025年)1・2月にインフルエンザ流行で病床逼迫(病床不足)が生じた。そのため県から『本事業でベッド削減をしてよいのか』との声も出ている」ことを紹介しています。まず「機能別の必要なベッド数」を地域ごとに改めて明確化し、「必要な医療提供体制が確保されているか、ベッド削減で病床不足に陥られないか、本当に不要なベッドの削減申請が出ているか」などを確認することも重要でしょう。

新たな地域医療構想の「病院機能」報告、地域の混乱さけるために実績・定量基準検討を

また、5月22日に開かれた全自病の幹部会合(会長、副会長、常務理事クラスの会合)では「新たな地域医療構想」に向けた意見交換も行われました。

新たな地域医療構想を盛り込んだ医療法改正案は、本年(2025年)5月22日時点では国会で審議中ですが、例えば▼現行の「病床・病棟機能の報告」に加えて、新たに「病院機能の報告」も求める▼現行の「入院医療の機能分化・連携の強化」にとどまらず、外来医療や在宅医療、医療・介護連携なども包含した「総合的な医療提供体制改革ビジョン」とする▼新たな新地域医療構想を、医療計画の言わば上位計画に位置付ける—などが重要ポイントとなる見込みです。

このうち「病院機能の報告」について、望月会長と松本副会長は「一定の実績基準、定量的基準を定める」ことを検討すべきとの考えを示しています。

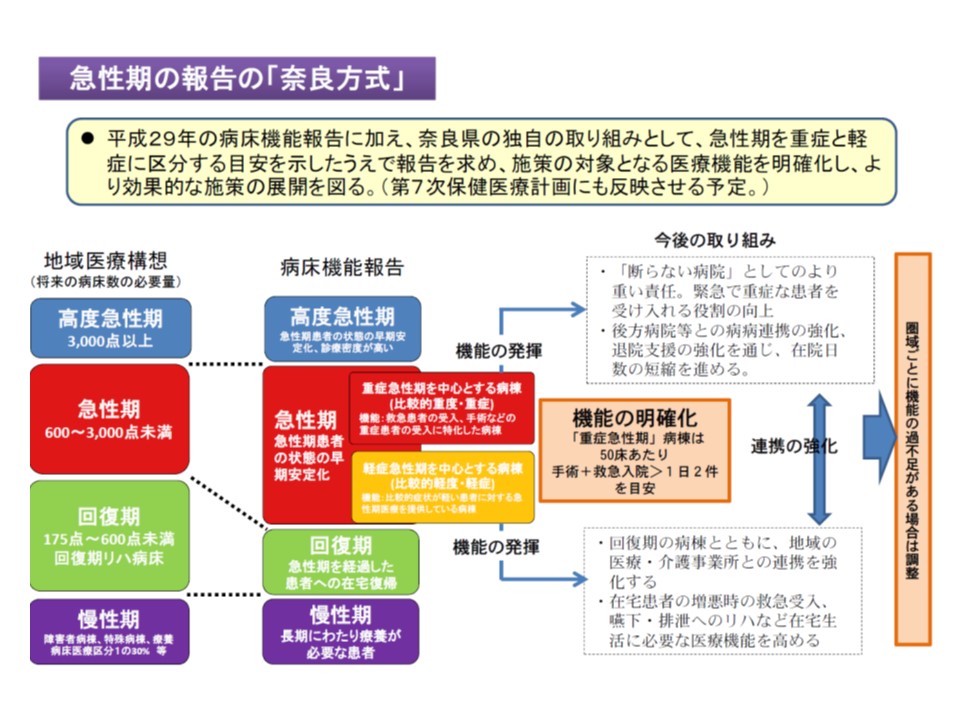

現行の地域医療構想では、病床・病棟の機能について明確な基準(定量的基準)がなく、当初は「大学病院ではすべての病棟を高度急性期と報告していた」「療養病棟の中にも高度急性期と報告する事例があった」などの問題が生じ、徐々に「診療報酬(特定入院料)との紐づけ」や「自治体独自の定量的基準導入」が行われましたが、依然として「急性期機能と報告する病院が非常に多い」という問題点が残っています(関連記事はこちらとこちら)。

定量的基準の代表格とも言えるのが、松本副会長もかかわって策定された、いわゆる「奈良方式」(急性期機能を重症急性期と軽症急性期に区分し、それぞれに「50床あたりの手術・救急入院」の定量的な基準とする)です。

奈良県では、急性期と報告した病棟について、一定の基準を設けて「重症急性期病棟」と「軽症急性期病棟」に細分化した報告を求めている

松本副会長は「定量的基準がなければ、報告した結果は同じだが、実際に各病院の持つ機能がバラバラになってしまう可能性が高い。例えば、同じ「急性期拠点病院」機能であっても、A病院・B病院・C病院・・・と、病院ごとに実際に果たせる機能(高度手術など)が大きく異なる、同じ「高齢者救急・地域急性期機能」でも、夜間の救急搬送受け入れ機能に大きな違いがある、などとなれば、かえって地域住民や患者紹介を考える地域医療機関が混乱してしまう恐れがある」とGem Medにコメントしています。診療報酬と病院機能とがリンクしてくる可能性もあり、非常に重要な論点となります。

5月22日の定例記者会見に臨んだ、全国自治体病院協議会の松本昌美副会長(奈良県・南和広域医療企業団副企業長)

改正医療法が成立した後には、厚生労働省で「新たな地域医療構想策定ガイドライン」作成論議がスタートします。その中で、望月会長・松本副会長の提唱する「実績基準、定量的基準」の検討も進み、そのガイドラインを踏まえて「各都道府県で具体的な実績基準、定量的基準を定める」といった方向に進む可能性があります。今後の議論に注目する必要があります。

【関連記事】

ICUを持つが「救急搬送受け入れ、全身麻酔手術実施が極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体

新地域医療構想の内容が大筋でまとまる!「急性期拠点病院の集約化」を診療内容・施設数の両面で進める—新地域医療構想検討会

急性期病棟、「断らない」重症急性期と「面倒見のよい」軽症急性期に細分―奈良県