医師働き方改革・大学病院経営窮状で「大学病院医師による研究」時間確保が困難、診療報酬による十分な手当てが必要―医学部長病院長会議

2025.4.28.(月)

大学病院には、高度医療提供(診療)・高度医療研究・教育の3機能が求められているが、病院経営が厳しい中で、収益に直結する「診療」に多くの業務時間が割かれ、将来の医療水準向上に向けた「研究」に十分な時間を割けられなくなっている—。

医師働き方改革で労働時間上限が制限される中で、「研究」に十分な時間を確保するためには「ICT活用による診療時間短縮」が必要不可欠であるが、大学病院経営が厳しく、そのコスト捻出が難しい—。

また、大学病院スタッフの賃上げに必要なコストに対し、診療報酬での財源措置は十分でない。また「高額薬剤にかかる負担」「物価上昇・為替変動等にも関係した消費税負担」が重くなってきている—。

こうした状況を勘案し、高度な医療提供・研究・教育を行う大学病院の機能に着目した「診療報酬による十分な評価」を行ってほしい—。

全国医学部長病院長会議が4月25日に記者会見を開き、相良博典・会長(昭和大学病院長)と前田嘉信・医師の働き方改革検討委員会委員長(岡山大学病院長)がこうした考えを強調しました。

4月25日の記者会見に臨んだ全国医学部長病院長会議の相良博典・会長(昭和大学病院長)

「研究」時間確保のために「ICTによる診療時間短縮」が必要不可欠だが・・・

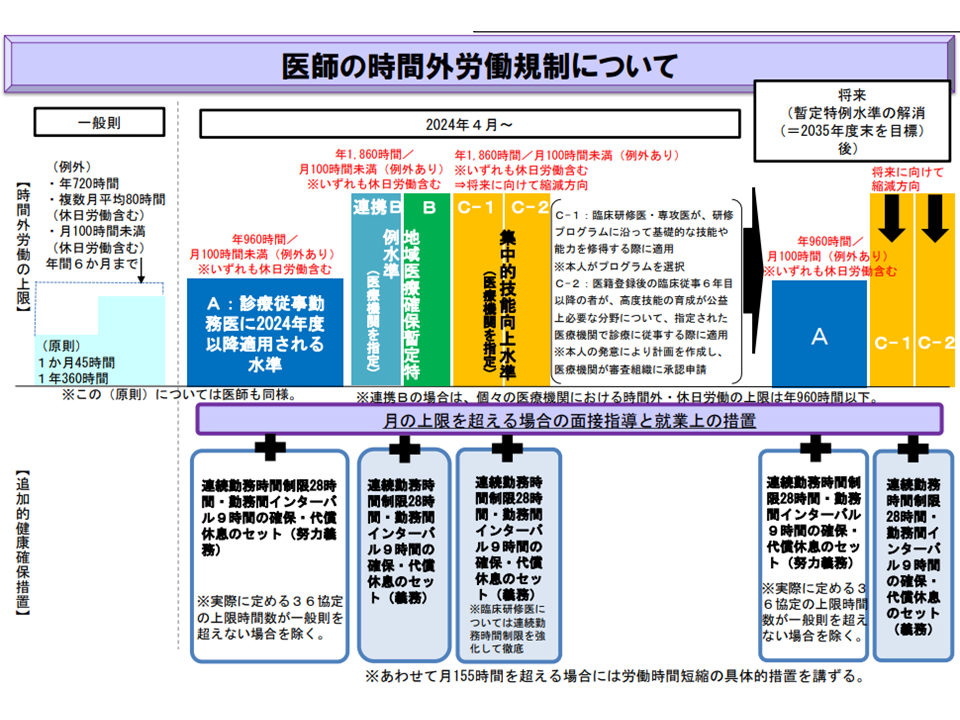

昨年(2024年)4月から、勤務医の新たな労働時間規制(いわゆる【医師の働き方改革】)がスタートしています。すべての勤務医に対して新たな時間外労働の上限規制(原則:年間960時間以下(A水準)、救急医療など地域医療に欠かせない医療機関(B水準)や、研修医など集中的に多くの症例を経験する必要がある医師(C水準)など:年間1860時間以下)を適用するとともに、追加的健康確保措置(▼28時間までの連続勤務時間制限▼9時間以上の勤務間インターバル▼代償休息▼面接指導と必要に応じた就業上の措置(勤務停止など)―など)を講じる義務が医療機関の管理者に課されています。

医師働き方改革の全体像(中医協総会1 210721)

ちょうど1年が経過したことを受け、医学部長病院長会議は「大学病院勤務医の労働実態」「医師派遣の状況」「診療・研究の状況」などを調査(本年(2025年)1・2月に実施)。今般、その結果が前田委員長から報告されました。

4月25日の記者会見に臨んだ全国医学部長病院長会議・医師の働き方改革検討委員会の前田嘉信委員長(岡山大学病院長)

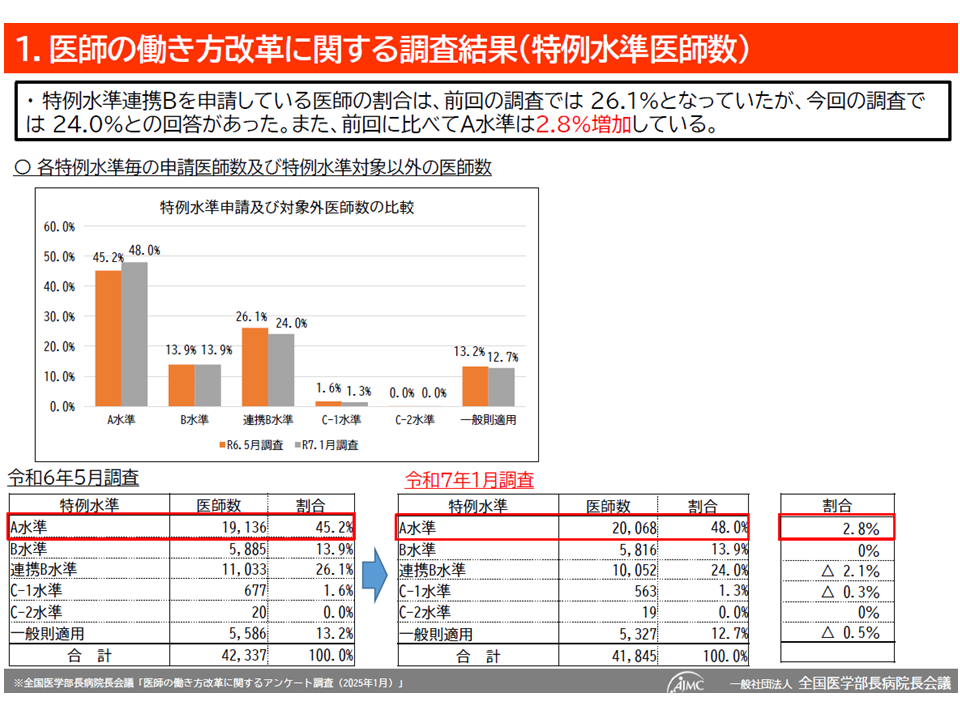

まず勤務医の労働実態を見ると、「A水準医師が昨年(2024年)5月調査(以下、前回調査)時点の45.2%から48.0%に増加している」ことなどが明らかにされました。大学病院・勤務医の双方が「労働時間短縮に向けて取り組んでいる」状況が伺えます。

大学病院勤務医の労働時間水準(全国医学部長病院長会議1 250425)

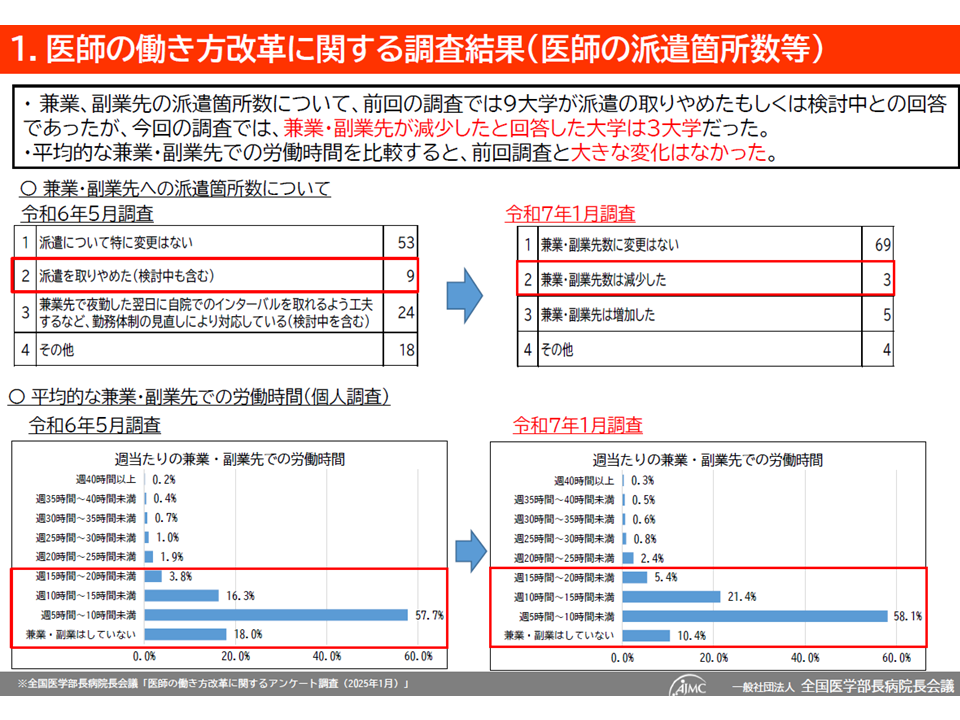

また、医師働き方改革によって「大学病院が地域医療機関に派遣している医師を引き揚げるのではないか」と懸念されましたが、今般の調査では「兼業・副業先が減少した」ところはわずか3病院に過ぎないことが分かりました。前田委員長は「地域医療機関への医師派遣停止などは生じていないと考えられる」旨のコメントをしています。

大学病院勤務医の派遣状況(全国医学部長病院長会議2 250425)

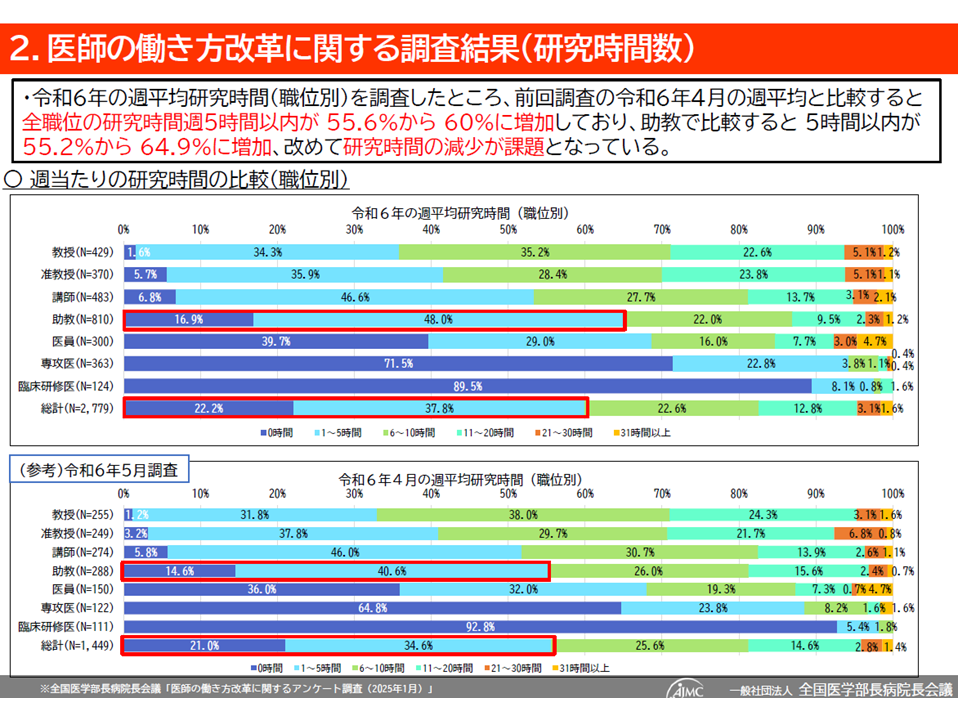

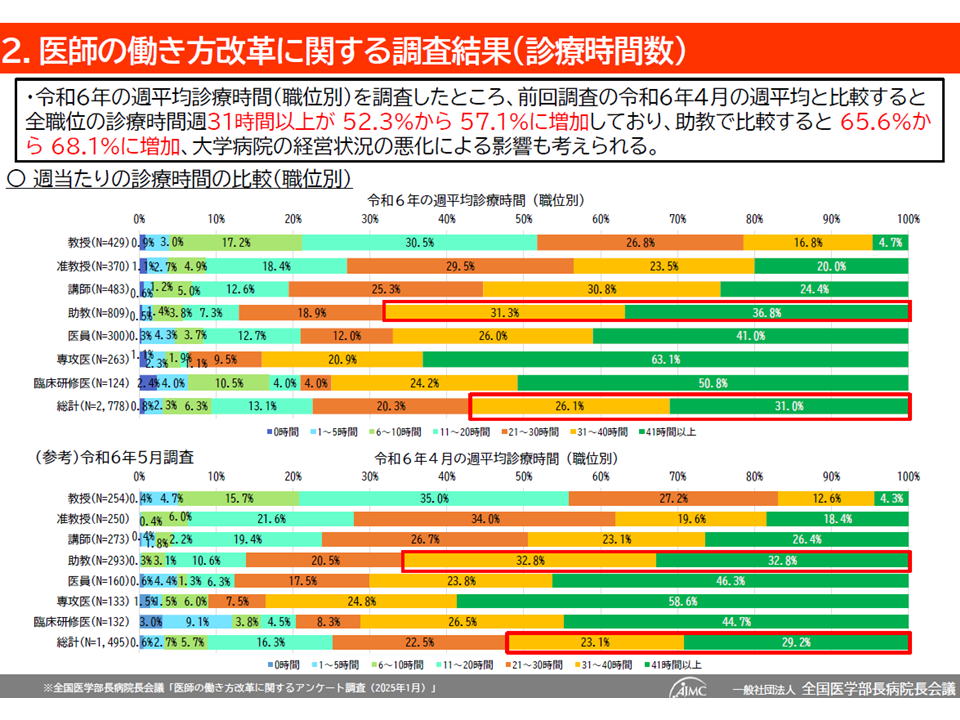

一方、大学病院勤務医の労働の内容を見ると、▼研究時間が減少している(全職位で見ると、週平均の研究時間5時間以内の医師が前回調査時点では55.6%だったが今回調査では60.0%へ増加、最も研究をすべき時期にある助教では同じく55.2%から64.9%へ増加)▼診療時間が増加している(全職位でみると、週平均の診療時間31時間以上の医師が52.3%から57.1%へ増加し、助教では同じく65.6%から68.1%へ増加)—状況が明らかになりました。

大学病院勤務医の研究時間(全国医学部長病院長会議3 250425)

大学病院勤務医の診療時間(全国医学部長病院長会議4 250425)

大学病院には、▼高度医療の提供(診療)▼高度医療の研究▼医療従事者の教育—の3つの機能が求められています(後述するように、今後はさらに「地域への医師派遣」機能も求められる、関連記事はこちら)。しかし、労働時間上限(A水準では年間の時間外・休日労働時間が960時間以内)があり、後述するように「大学病院の経営が厳しさ」を増す中では、「収益につながる診療時間を増やし、その分、研究時間を短くせざるをえない」状況があるようです。

研究時間の減少には、将来的に▼我が国の医療水準を低下させる▼特許などの取得が難しくなり、大学・大学病院の収益も低下させる▼勤務医のモチベーションを低下させ、大学病院からの医師流出(地域医療機関への流出等)を招く—という大きな弊害があります。

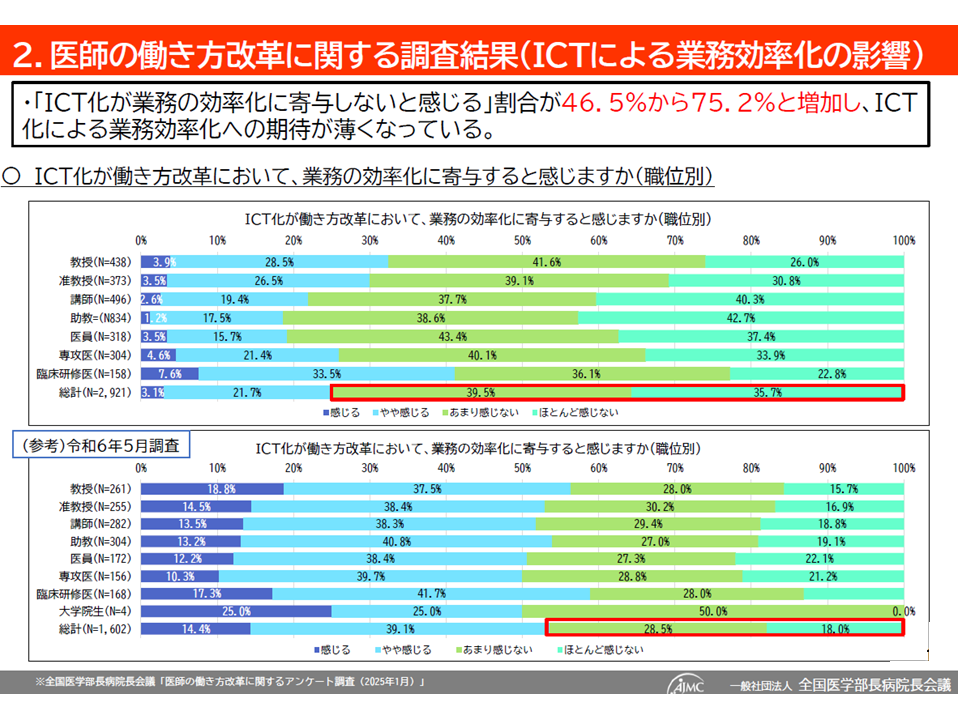

こうした事態を解消するために「ICTを活用した診療時間の短縮」に期待が集まりました。例えば医師が、患者とのやり取りや考察結果などを「口頭で喋った」ものを、AI(人工知能)が「電子カルテに入力する」「退院時サマリを作成する」ことなどが期待されていましたが、「個人情報保護のために院内等の限られた範囲で完結しなければならず(診療データを安易に外部に出すことはできない)、それを大学病院で開発・実装するためには相当の費用がかかる」ために、現時点では実現が困難です。このため、大学病院勤務医の「ICT利活用による診療時間短縮」への期待は極めて小さくなり、今回の調査では75.2%が「ICTが業務効率化に寄与しない」と考えています(前回調査の45.6%から大幅増)。

大学病院勤務医のICTによる診療時間短縮への期待(全国医学部長病院長会議5 250425)

前田委員長は「医師働き方改革を実現し、併せて診療・研究・教育のバランスをとるために必要なコスト(費用)がどの程度になるのかは明らかになってきている。その分の収益を確保することが必要である」と訴えています。

上述のように「労働時間は限定されている→その中で研究時間を確保するためには、診療に費やす時間を短くする必要がある→診療業務を軽減するためのICT導入、クラーク(医師事務作業補助者)の導入・増員、さらに研究補助者の導入・増員などが不可欠である」という構図があります。これを実現する、つまり「診療業務負担を軽減」するためのICT・クラーク等の必要を捻出することが、将来の我が国の医療水準確保等にとって必要不可欠になると考えられるのです。

医療従事者の賃上げに必要なコストに対し、診療報酬による財源確保は不十分

しかし、こうした費用を大学病院自らが捻出することは困難な状況にあることが相良博典会長(昭和大学病院長)から明らかにされました。本年(2025年)2・3月に行った経営アンケート調査からは次のような状況が浮かび上がってきています。

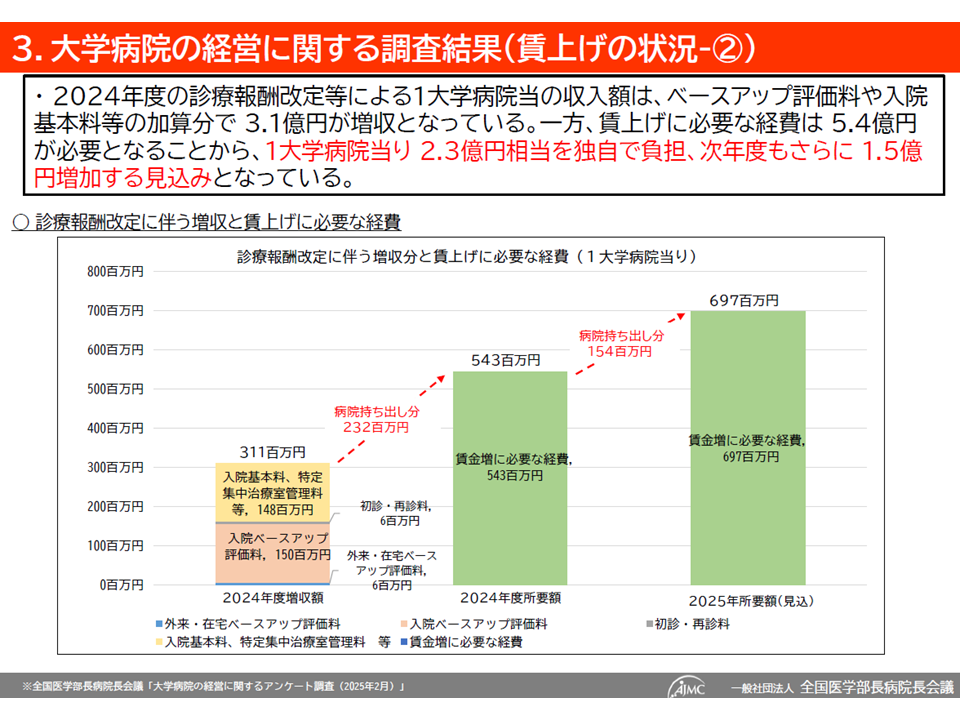

▽大学病院スタッフの賃上げのために診療報酬(ベースアップ評価料、基本診療料の引き上げなど)で措置された財源は、1大学病院当たり3億1100万円であるが、賃上げに必要な費用は昨年度(2024年度)には5億4300万円(2億3200万円のふそく)、今年度(2025年度)には6億9700万円(3億8600万円の不足)となっている

大学病院スタッフの賃上げコスト(全国医学部長病院長会議6 250425)

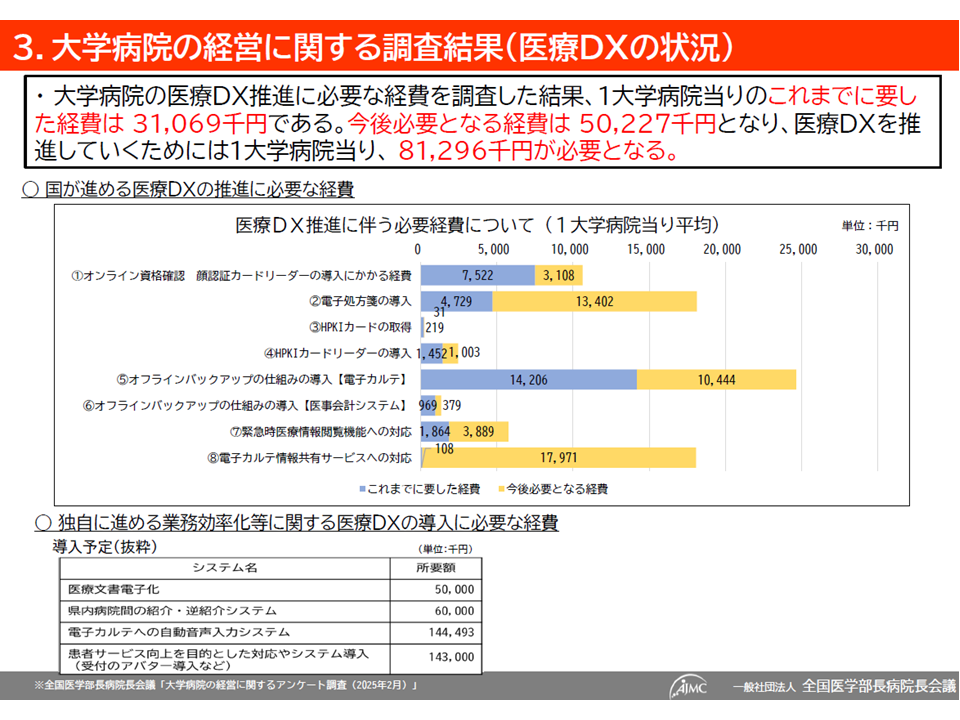

▽大学病院の医療DX推進には、1病院当たり8130万円が必要だが、これまでに3107万円程度しか投資できていない(今後、5023万円の投資が必要)。また、上述の診療業務負担軽減に向けた「電子カルテへの自動音声入力システム」導入などには、さらに1億4000万円超のコストがかかる

大学病院における医療DX推進コスト(全国医学部長病院長会議7 250425)

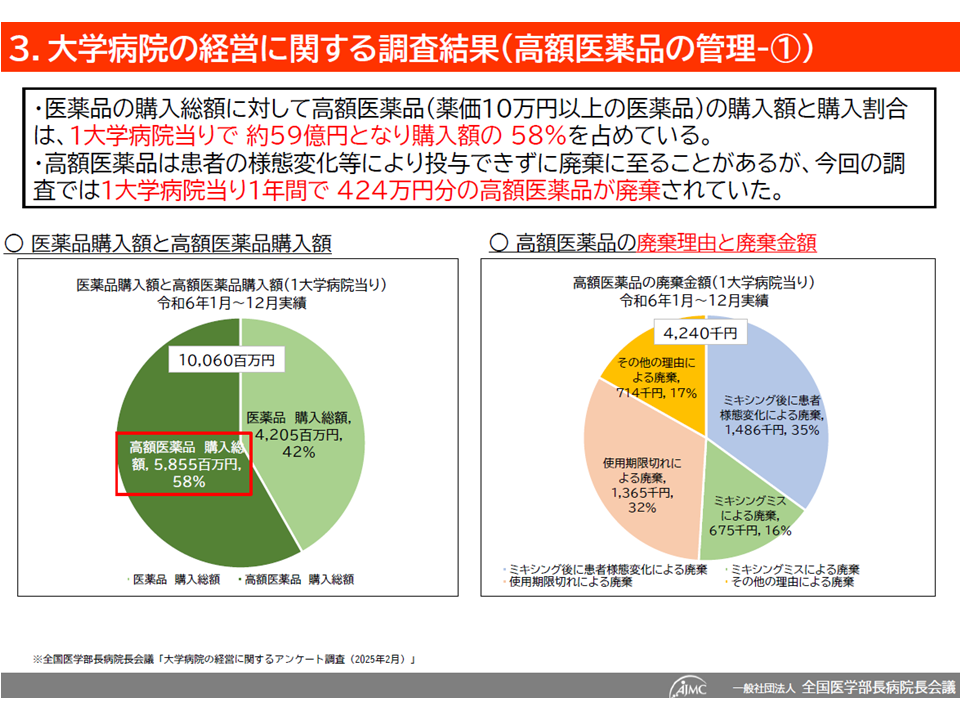

▽1大学当たりの「10万円を超える高額医薬品」の年間購入費は59億円で、全薬剤購入費の58%を占めている

→すべてを患者に投与すれば償還されるが、1大学当たり年間424万円の「廃棄」(=償還されない)が生じてしまう(患者の容態変化、ミス、期限切れなど)

大学病院における高額薬剤の状況(全国医学部長病院長会議8 250425)

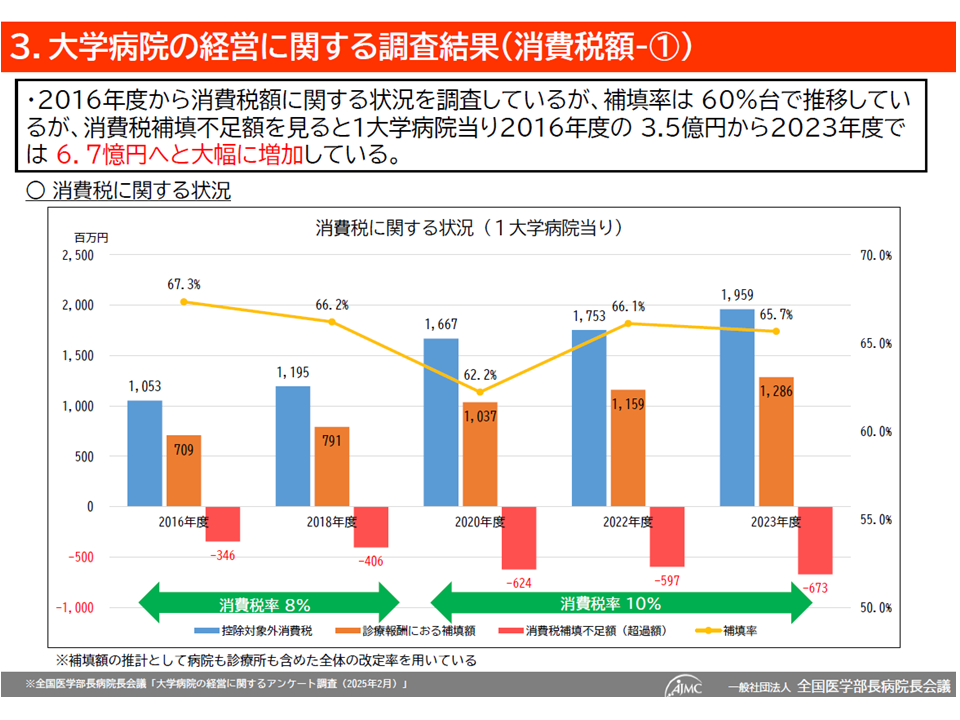

▽1大学当たりの消費税補填不足額(診療報酬での補填が十分でない部分)は、2016年度には3億5000万円であったが、2023年度には6億7000万円に大幅増加している(高額機器の購入増、物価等の上昇、為替変動(円安)などが複合的に絡み損税負担を増加させている)

大学病院における消費税負担(全国医学部長病院長会議9 250425)

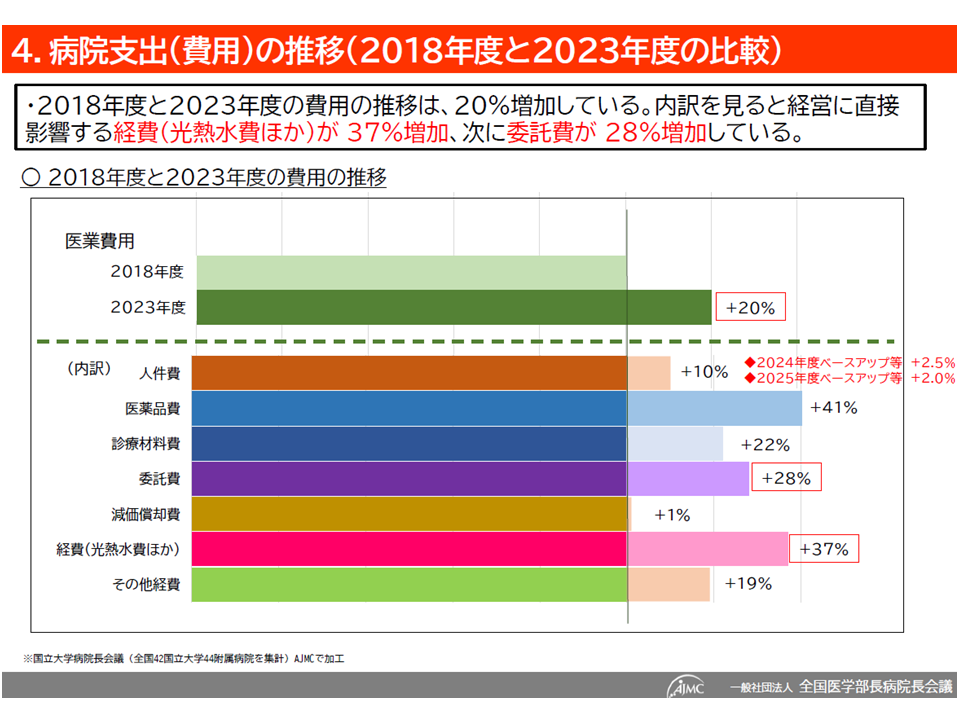

▽大学病院の支出は2018年度から23年度にかけて20%増加しており、内訳をみると▼光熱水費等37%増▼委託費(清掃、給食、リネンなど)28%増—などが目立つ

大学病院のコスト(全国医学部長病院長会議10 250425)

このように物価急騰・人件費急騰によって大学病院の経営も厳しさを増しており、上述した「診療業務軽減に向けたICT導入」はなかなか難しく、それ以前に「給与増によって人材を確保する、最低限必要なICT導入を行う」ことにすら四苦八苦している状況が伺えます。

相良会長は、▼大学病院の勤務医を含む医療スタッフの処遇改善▼医療DXの推進▼高額医薬品の適切な使用・管理▼消費税負担の適切な補填—を可能とするために「診療報酬での十分な対応」を行う必要があると強く訴えています。

そこでは「高度な医療・研究・教育を実施する大学病院の機能を維持するための診療報酬での評価」を実現するとともに、昨今の物価・人件費急騰に対応できるよう「物価・人件費スライド」のような仕組みを検討・導入することが重要になるとも強調しています。すでに中央社会保険医療協議会で2026年度診療報酬改定論議が始まっており、その中で「大学病院、特定機能病院の評価をどう考えるか」という議論がどのように進むのかにも注目する必要があるでしょう。

また前田委員長は、こうした厳しい経営状況を見る限り、▼今後も「収益を得るために診療に時間を割き、研究時間を削る」状況が続く▼診療業務短縮に向けたICT導入を大学病院が自前で行うことは難しい—ために、「大学病院の医師に強く求められる『研究』を十分に行えない」事態が継続することを強く懸念しています。

なお、前述のように、大学病院には診療・研究・教育に加えて、新たに「地域医療機関への医師派遣」機能も求められることになります。その際、大学病院が上記のような厳しい経営状況に置かれ、大学病院医師が本来の3機能の1つである「研究」に十分な労力を割けない状況にあれば、新たな「医師派遣機能」をしっかりと果たせるかという点で疑問もわいてきます。この点について相良会長は「個々の大学病院の実情に応じて医師派遣機能を果たせるような仕組みづくりが重要である。同じ大学病院の中でもある診療科は比較的医師が多くいるが、別の診療科はぎりぎりといった事態がある。そうした場合には、医師の多い診療科からは比較的多くの医師を派遣し、そうでない診療科からは相応の医師派遣にとどめられるような体制ができると良い」との考えを示しています。今後の「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」論議にも注目する必要があります。

【関連記事】

大学病院本院に「医師派遣機能」が強く求められているが、「地域医療機関に派遣できる医師」数が限定される点などに留意を―医学部長病院長会議

特定機能病院、「医療安全対策基準のさらなる厳格化」「検体検査の精度管理義務化」方針を決定―特定機能病院等あり方検討会(2)

大学病院本院、必須の「基礎的基準」と、積極的取り組みを見る「発展的(上乗せ)基準」の2段階評価へ―特定機能病院等あり方検討会(1)

大学病院本院に「医師派遣」実績も求めるが、地方にある病院等には緩やかな実績基準を設定しては―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

大学病院本院の「医師育成」機能重視した評価が必要、機能・実績等に応じた「類型化」も検討―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院に求められる機能を改めて整理、類型の精緻化・承認要件見直しなどの必要性を検討―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

医師偏在是正に向け「外科医の給与増」・「総合診療能力を持つ医師」養成・「広域連携型の医師臨床研修」制度化等が重要—医師偏在対策等検討会

医師偏在対策に向けた経済的インセンティブの財源、一部を医療保険料に求めることに賛否両論—社保審・医療保険部会(1)

「医師確保の必要性が高い地域」医療機関に勤務する医師の手当増額、そこへ医師を派遣する医療機関等への支援など検討—新地域医療構想検討会

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

医師偏在是正に向けた「規制的手法」に賛否両論、外来医師多数区域での新規開業をより強く制限すべきか—新地域医療構想検討会(1)

医師偏在是正に向け、「医師多数県の医学部定員減→医師少数県へ振り替え」「総合診療能力を持つ医師養成」など進めよ—医師偏在対策等検討会

「医療保険制度での医師偏在対策」論議スタート、「保険料を保険給付『以外』に支弁する」ことに異論も—社保審・医療保険部会

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)