介護医療院、医療・介護双方のニーズ抱える要介護高齢者に対応でき経営は比較的良好—日慢協・橋本会長、介護医療院協会・鈴木会長

2025.10.15.(水)

例えば、要介護1の在宅生活を送る高齢者が、救急搬送されて急性期病院に入院し、そこでの治療を終えて介護医療院に入所した場合に、実際の要介護度は悪化・重度化(要介護1→要介護4・5)しているが、変更申請が間に合わず、「要介護1のままで介護医療院の介護報酬を算定している」状況がある。これらの改善方策が必要である—。

また、介護医療院の入所者には「改善が見込める者」と「改善が困難な者」がおられ、前者は「要介護度改善のアウトカムを評価する」、後者は「介護資源投入量で評価する」という具合に介護報酬体系を見直していく必要がある—。

日本慢性期医療協会と日本介護医療院協会が10月9日に定例記者会見を開き、橋本康子会長と鈴木龍太からこうした状況報告が行われました。

目次

介護医療院も「自宅復帰を目指す」施設である

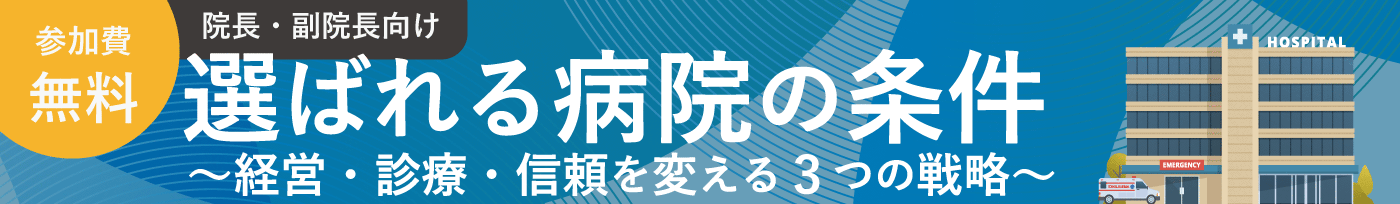

介護医療院は、▼医療▼介護▼住まい―の3機能を併せ持つ介護保険施設として2017年の介護保険法改正で創設されました。2018年度介護報酬改定で単位数や構造・設備基準等が設定され、2018年4月から各地で開設が進められており、昨年(2024年)4月1日時点で926施設、5万3183床が整備されています。

介護医療院の整備状況(24.4.1時点)

本年(2025年)6月に介護医療院協会では、会員を対象としたアンケート調査を実施しており、鈴木会長から結果報告が行われました。

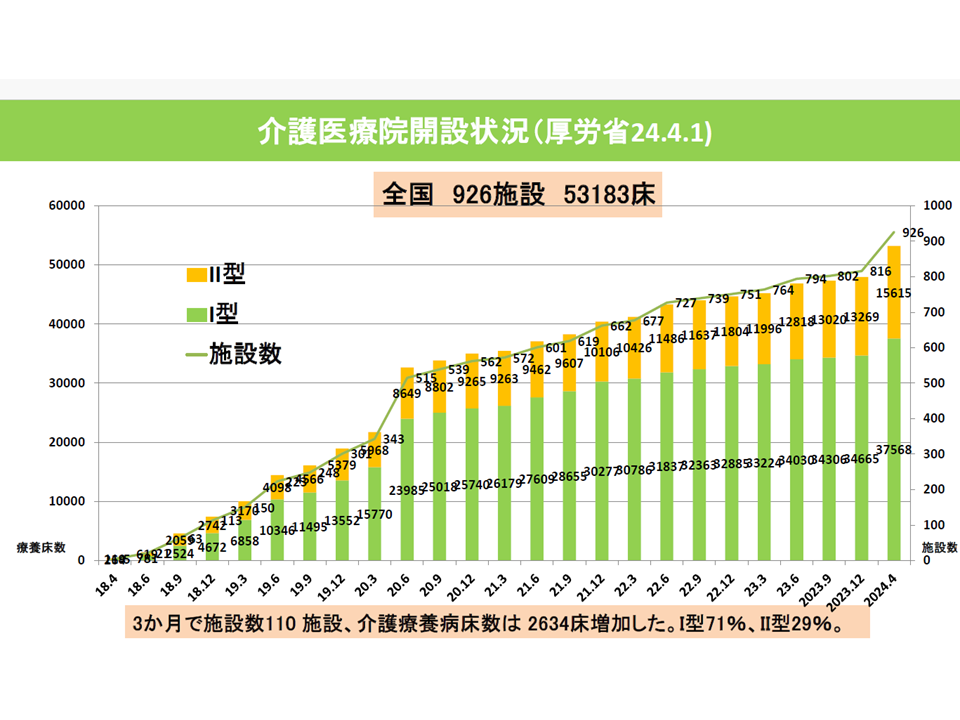

まず退所者の状況を見ると、「死亡退所」が54.8%と過半数を占めていますが、「自宅への復帰」が6.7%、「自宅系高齢者施設への復帰」が7.7%となっています。鈴木会長は「介護医療院におけるリハビリ、自立支援の効果が出ている。介護医療院も『自宅復帰を目指す施設』である」と強調しています。

また、II型(「転換老健」並みの人員配置)の独立型(医療機関に併設でない)施設では「他院の在宅復帰系施設」や「他院(上記以外病棟)」への退所が多くなっています(下図表の橙色部分)。この点について鈴木会長は「II型・独立型施設には夜間に医師が常駐していないため、状態が悪化した場合に他医療機関等へ移る傾向がある。I型(従前の「機能強化型介護療養」並みの人員配置)では夜間にも医師が常駐しており、一定程度、状態が悪化しても自施設で対応可能である」とコメントしています。

介護医療院からの退所の状況(日慢協・介護医療院協会会見1 251009)

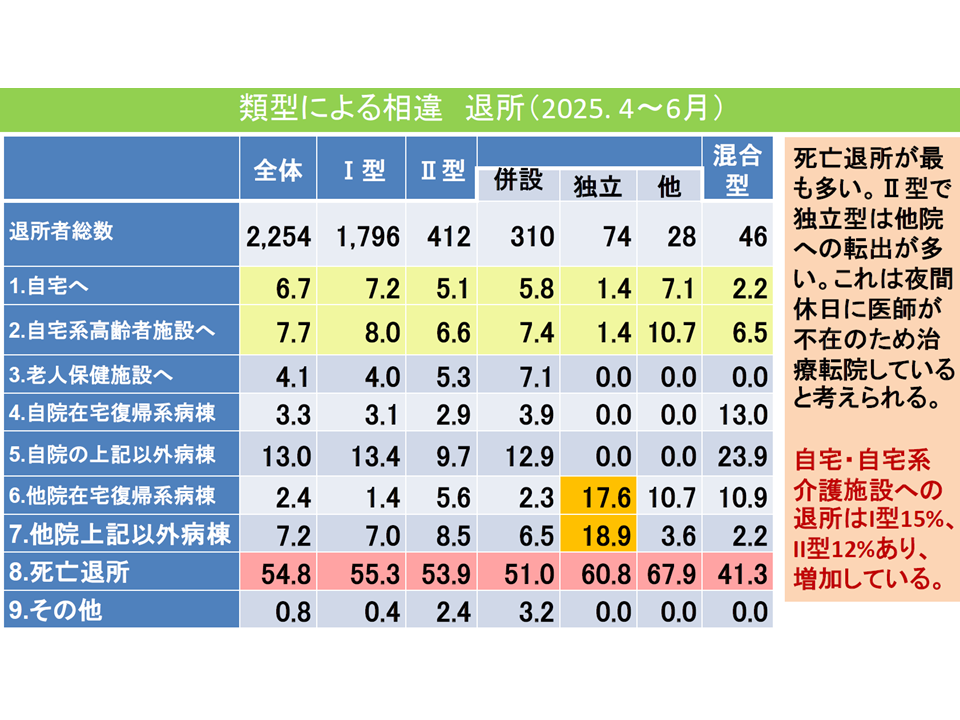

実際の要介護度よりも入所時の要介護度が低いケースが全体の8.6%

次に、急性期病棟からの受け入れ状況を見ると、2024年4月から2025年3月までの1年間に2579名で、いわゆる「軽度者」とされる要介護2以下が16.6%(429名)でした。このうち、「入所時に認定されている要介護度」と「実際の利用者の状態」との間にギャップがあった(例えば「要介護1」として入所したが、実態は要介護3・4相当であるなど)入所者は51.5%(221名)に上りました(急性期病棟からの入所者全体の8.6%)。

急性期病棟から介護医療院への受け入れ(日慢協・介護医療院協会会見2 251009)

例えば「要介護1として入所したが、実態は要介護3・4相当である」「要介護と判定されておらずに入所したが、実態は要介護3・4相当である」ケースなどです。要介護認定では申請から結果が出るまでに1か月以上かかることが多く、急性期病院の入院中に「要介護認定(新規、または更新)結果が出ておらず、判定された要介護度が低いままに介護医療院に入所する」ケースが少なくないのです。

介護医療医の基本報酬(介護医療院サービス費)は要介護度に応じて設定されています(要介護度高ければ、より多くのケアが必要となるため、高い介護報酬が設定されている)。このため上記のケースでは、入所当初は「ケア内容に見合わない、低い介護報酬しか請求できない」状況に陥り、施設経営にとっては困った事態となります(関連記事はkこちら)。

この点について鈴木会長は、上記ケースの実態も踏まえて「がん末期患者の受け入れ加算や看取り加算などでの対応(補填)があると良い」との考えを提示。2027年度介護報酬改定での論点に浮上してくる可能性があります。

なお、厚生労働省は要介護認定の迅速化を進めていきます。

「協力医療機関は定めているが、介護報酬の要件を満たしていない」ケースも

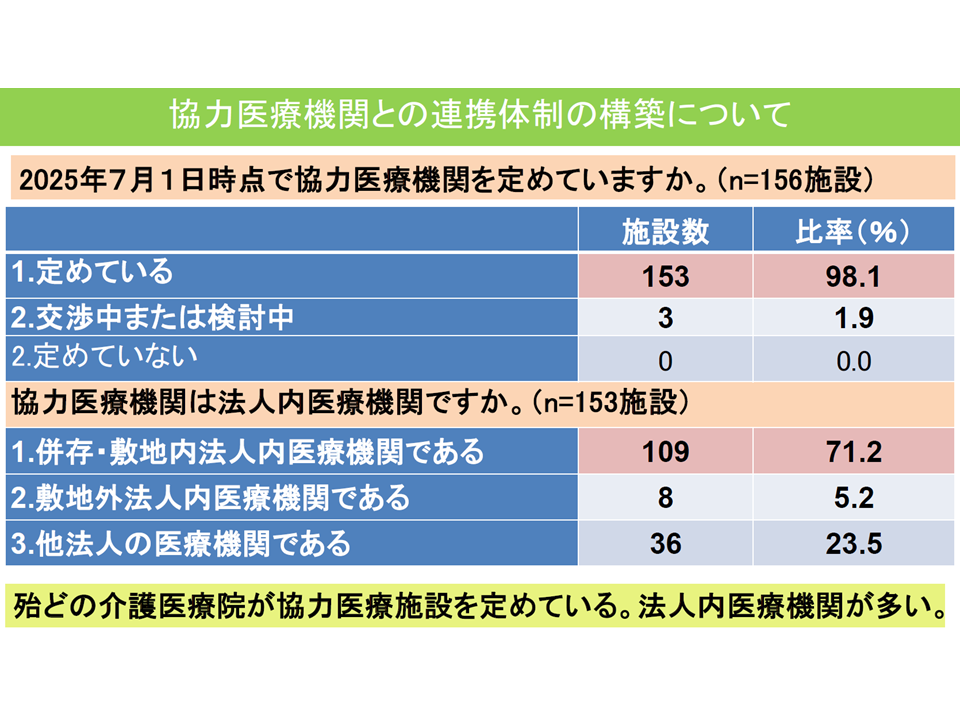

他方、協力医療機関の確保状況などを見ると次のような状況です。

▽本年(2025年)7月1日時点で協力医療機関を定めている介護医療院は98.1%

▽協力医療機関として最も多いのは「併存・敷地内法人内医療機関」で71.2%

協力医療機関の状況1(日慢協・介護医療院協会会見3 251009)

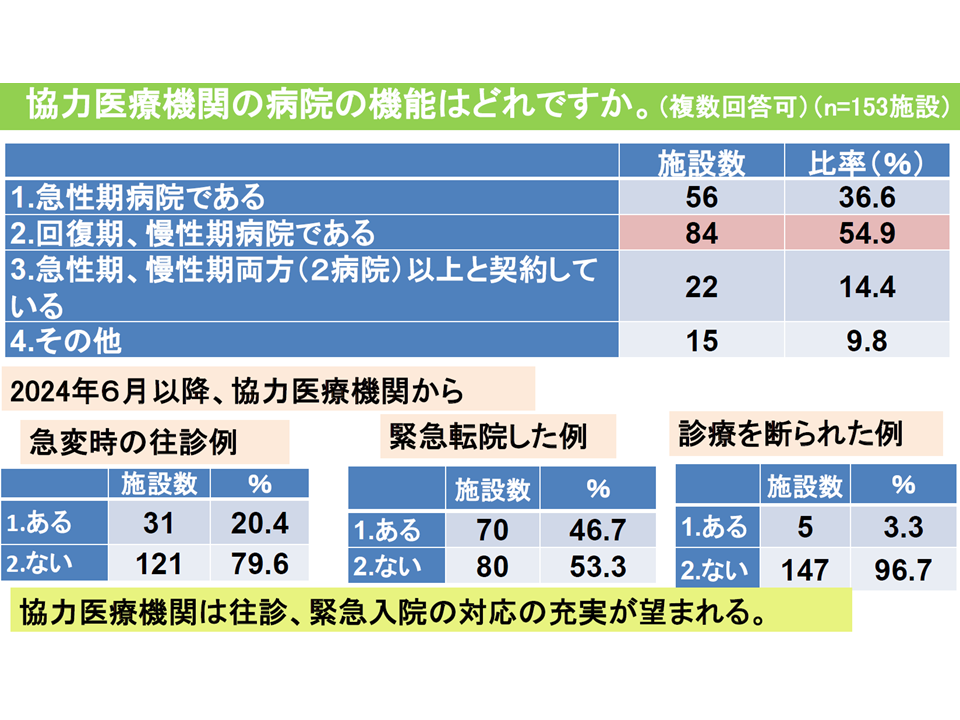

▽協力医療機関は「回復期・慢性期病院」が最も多い(54.9%)が、「急性期病院」も36.6%ある

▽協力医療機関からの「緊急往診」は20.4%、「緊急転院(入院)」は46.7%にとどまっている

協力医療機関の状況2(日慢協・介護医療院協会会見4 251009)

ところで2024年度の介護報酬改定では、介護医療院をはじめとする介護保険施設に「入所者の状態が悪化した時に▼常に相談に応じ▼診療を行い▼入院を受け入れてくれる—機能を持つ協力医療機関を確保する義務」を課しています。

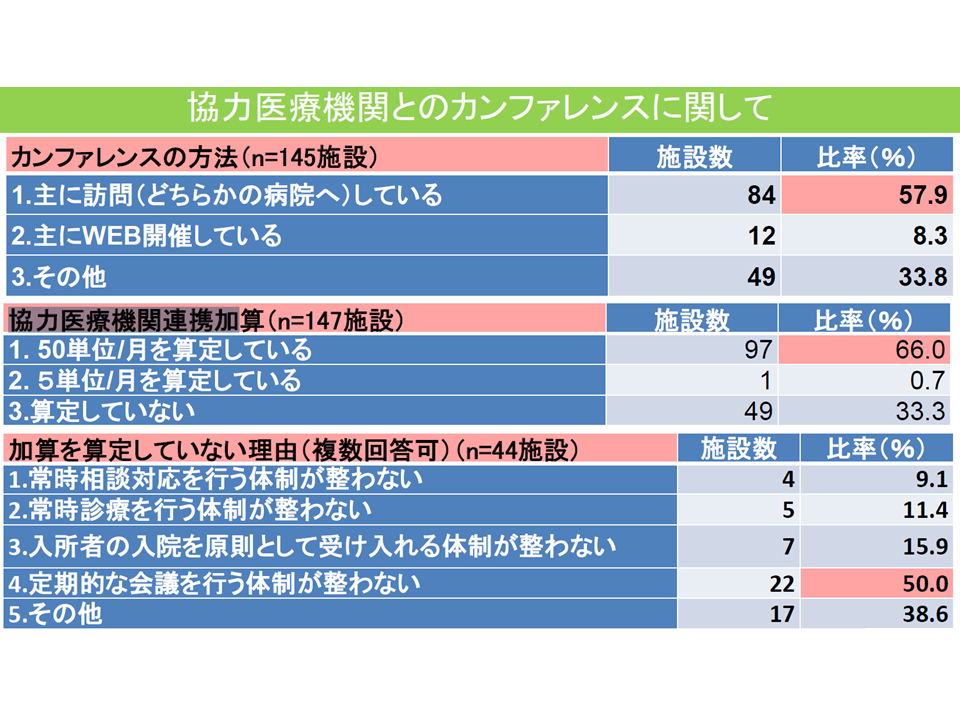

この点、上記アンケート結果での「協力医療機関」は、必ずしも「介護報酬で求められている協力医療機関」ではありません。同じアンケートでは「▼常に相談に応じ▼診療を行い▼入院を受け入れてくれる—機能を持つ協力医療機関」等との実質的連携等を評価する【協力医療機関連携加算】の「1か月当たり50単位」区分算定は66.0%にとどまっていることが分かりました。

協力医療機関の状況3(日慢協・介護医療院協会会見5 251009)

約3分の1の介護医療院は「介護報酬で求められる協力医療機関」を現時点で確保できていないのではないか、と見られ、経過措置(2027年3月まで)期間中ではあるものの、「早期に要件を満たす協力医療機関を確保する」ことが求められます(関連記事はこちら)。

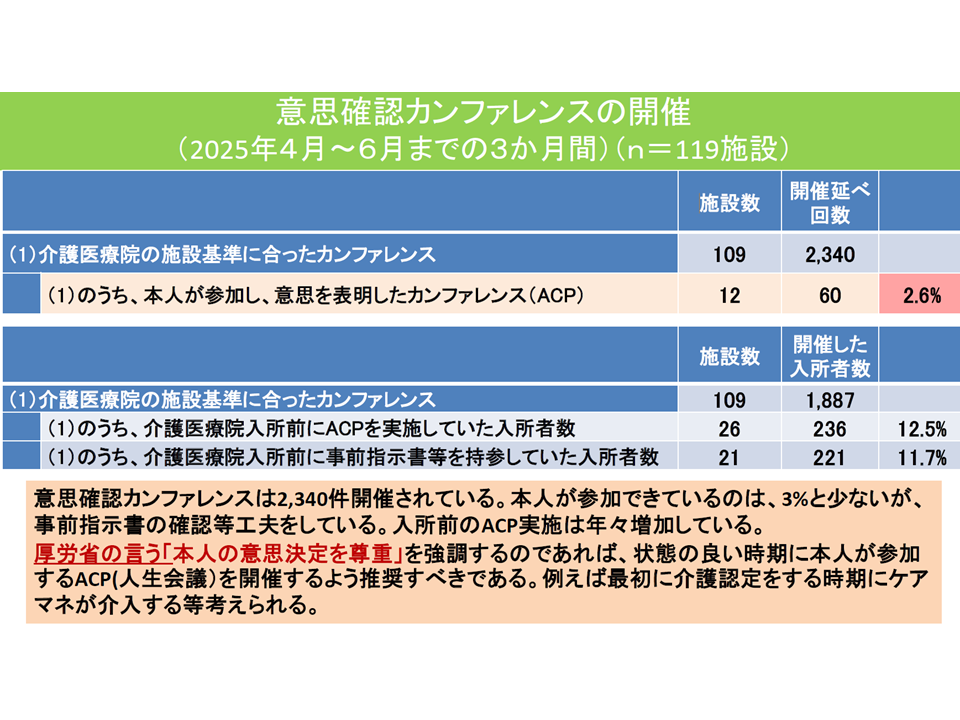

他方、本年(2025年)4-6月における「介護医療院の施設基準に合った意思確認カンファレンス」の開催状況を見ると「2340回」ありますが、そこに「入所者本人の参加」があったケースはわずか2.6%にとどまっています。

意思確認の状況(日慢協・介護医療院協会会見6 251009)

この点、介護医療院入所者の要介護度は非常に高いため「入所後に自分の意思(人生の最終段階にどのような医療・ケアを受けたいか、逆に受けたくないか)を表示する」ことが難しい事情があります。鈴木会長は「本人の意思決定を尊重を強調するのであれば、状態の良い時期に本人が参加するACP(人生会議)を開催するよう推奨すべきである。例えば最初に要介護認定をする時期にケアマネジャーが介入することなどを検討してはどうか」と提案しています。

介護医療院の最大の困り事は「人手の確保」、身体拘束ゼロへの影響も出てしまう

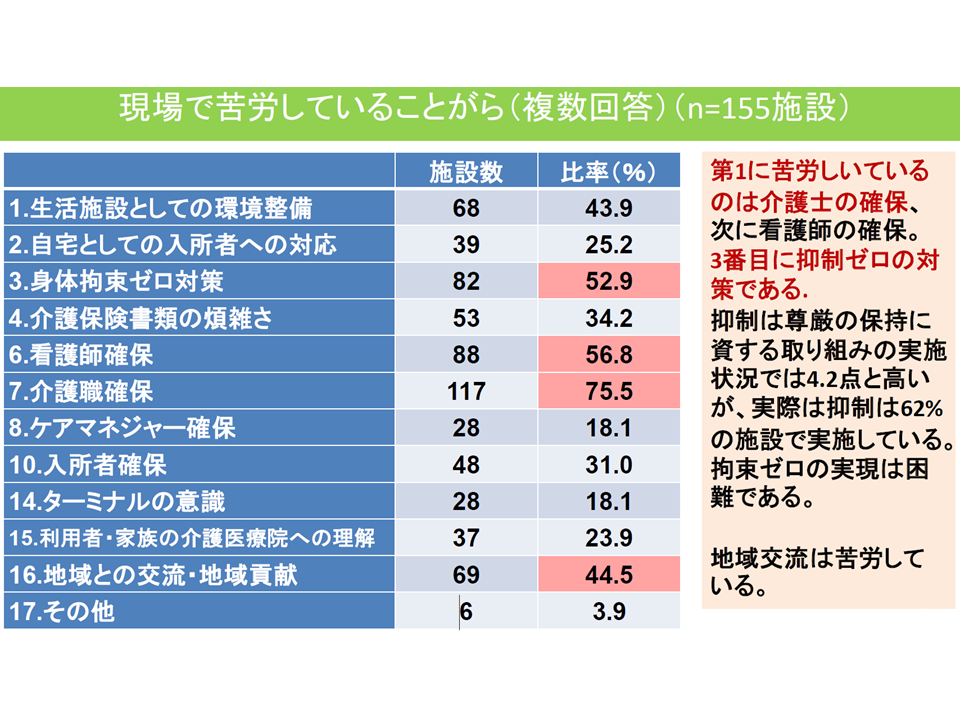

また、現場で苦労している事項としては、▼介護職員の確保(75.5%)▼看護師の確保(56.8%)▼身体拘束ゼロ(52.9%)—などが上位にあがっています。

現場の苦労(日慢協・介護医療院協会会見7 251009)

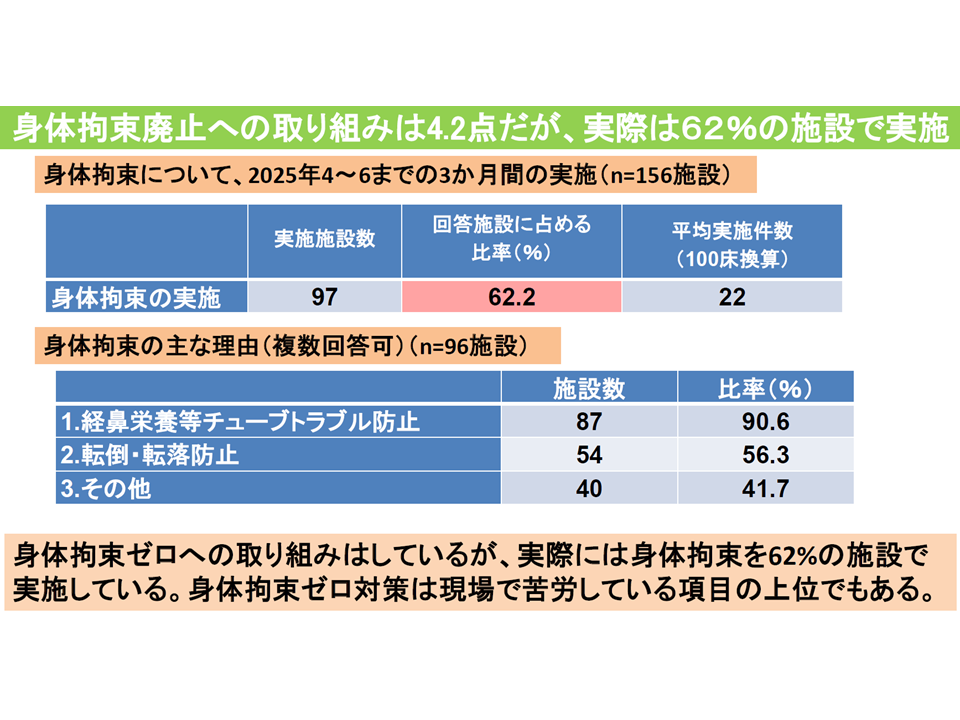

このうち身体拘束については62.2%の介護医療院で行われていますが、その多くは「経鼻栄養等チューブトラブル防止のためのミトン装着」などです。拘束ゼロを実現するためには「スタッフの増員」が不可欠となります(チューブを抜去した場合に、すぐさま再挿入するなど)。しかし、上述のようにスタッフ確保に困難を極めており、やむをえず「ミトン装着」など最小限の身体拘束を選択せざるを得ない状況にあり、現場の苦悩が伺えます。

身体拘束の状況(日慢協・介護医療院協会会見8 251009)

介護医療院、要介護高齢者のニーズにマッチし、経営状態は相対的には良好

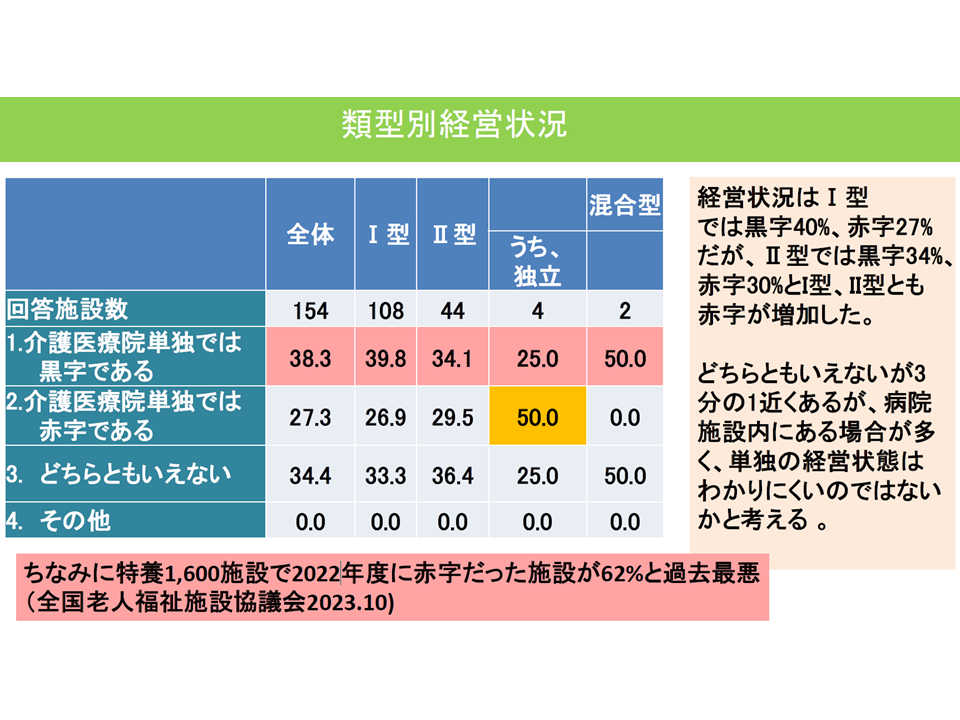

さらに、介護医療院の経営状況については次のような状況です。

▽介護医療院「単独での黒字」が38.8%、「単独での赤字」が27.3%、「単独ではどちらとも言えない」が34.4%

経営状況1(日慢協・介護医療院協会会見9 251009)

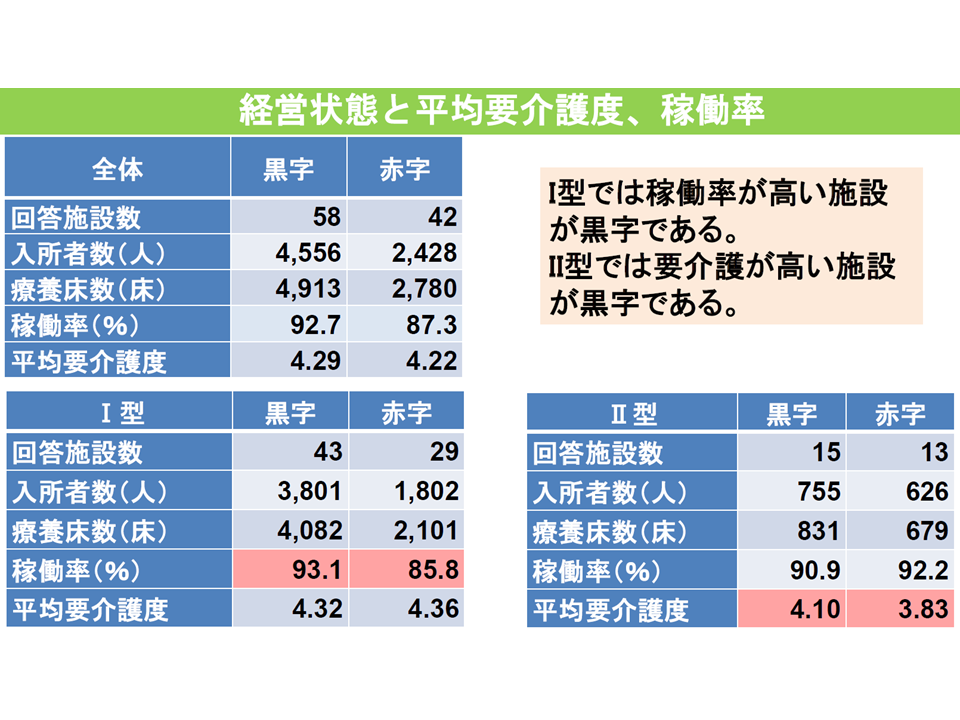

▽黒字施設は赤字施設に比べて「I型では稼働率が高い」(黒字93.1%、赤字85.8%)、「II型では要介護度が高い」(黒字4.10、赤字3.83)という特徴がある

経営状況2(日慢協・介護医療院協会会見10 251009)

病院では「7割超が赤字」、特別養護老人ホームでも「6割超が赤字」という状況の中で、介護医療医の経営状況は「比較的良好」なように見えます。

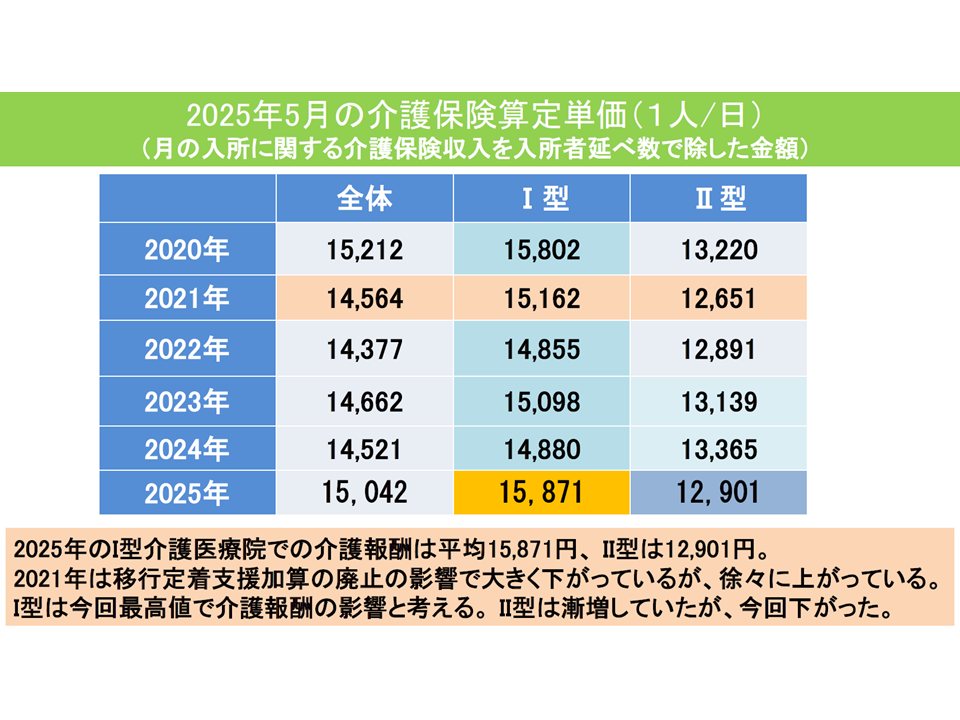

この点について鈴木会長、橋本日慢協会長は、「決して儲かっているわけない。ギリギリである」と断ったうえで▼介護医療院は「医療・介護双方が必要である」と要介護高齢者のニーズにマッチしており、稼働率が比較的高い(地方の特養ホームでは空床が目立っていると指摘される)▼特養ホームでは医療を受ける場合に入院するケースが少なくなく、その間、ホーム側の収益はゼロになってしまう。しかし介護医療院では医療処置が行え、『入所者の入院期間中の収益がなくなる』という事態に陥らない▼要介護度の高い高齢者を受け入れるため、請求単価が比較的高い(2025年度には全体で1万5042円)—点が「比較的良好」な経営状況の背景にあるのではないか、と分析しています。

なお、医療機関併設の介護医療院では「建設費や構造設備コスト」を医療機関と介護医療院のどちらに按分すれば良いのかが明確でなく、上述のように「介護医療院単独で黒字か赤字かが分からない」というケースが少なからずでてきます。

ところで来年度(2026年度)から医療療養病床だけでなく、一般病床からの「介護医療院等への転換」についても国からの助成・補助が行われる見込みです。この点に関連して鈴木会長は「単価は3-4万円(一般病床)から1万5000円程度に落ちてしまう。稼働率が非常に低い状況であれば、ユニット型介護医療院への転換も考えられるかもしれない」とコメントするにとどめています。

入所者単価(日慢協・介護医療院協会会見11 251009)

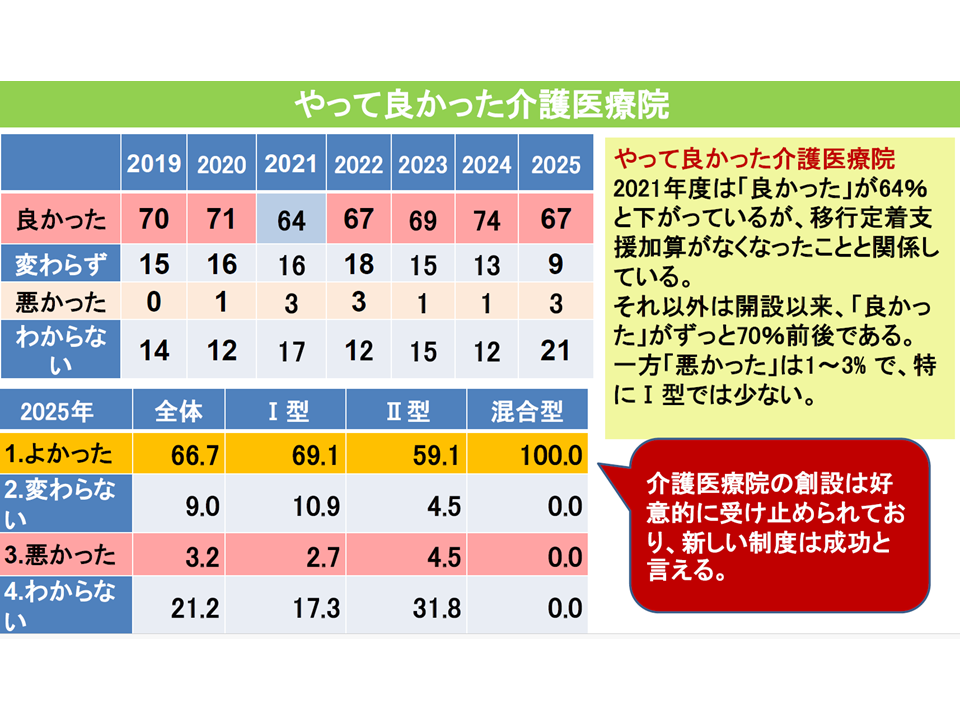

こうした状況を総合して、66.7%の施設が「介護医療院になってよかった」と回答しています。

介護医療院への転換は良かったか(日慢協・介護医療院協会会見12 251009)

【関連記事】

医療・介護へのICT導入で「寝たきり防止→医療・介護費の縮減」効果、縮減分の一部でICT運用費を補助せよ—日慢協・橋本会長

宿直医師の「複数病院での兼務」、医師の負担増・家族とのトラブル・救急受け入れ制限等の問題解決しなければ認められない—日慢協・橋本会長

介護福祉士が「介護現場で働く」場合と、「医療機関で看護補助者として働く」場合とで、同一処遇となるような仕組みが必要—日慢協・橋本会長

「ケアプランの医療的部分を病院の他職種チームが作成」することでケアマネの負担軽減と、ケアプランの質向上を実現せよ—日慢協・橋本会長

スタッフが育児休業等を取得した際にも人員基準をクリアできるよう、「代替人員」雇用の助成金対象医療法人拡大を—日慢協・橋本会長

「リハビリの視点・知識・技術」を持った介護職員(リハビリ介護士)の養成・配置により寝たきり高齢者の増加を防止せよ—日慢協・橋本会長

入院からのより円滑な在宅復帰を目指し、【院外リハビリ】の算定可能時間延長・実施目的拡大を図るべき—日慢協・橋本会長

介護医療院入所者の「実態」踏まえた介護報酬を、介護医療院は「医療が必要な重度要介護者」の最後の砦—日慢協・橋本会長他