「同姓」「姓名類似」患者の取り違えが散発、院内の「患者確認ルール」の再確認等の徹底を―医療機能評価機構

2025.9.30.(火)

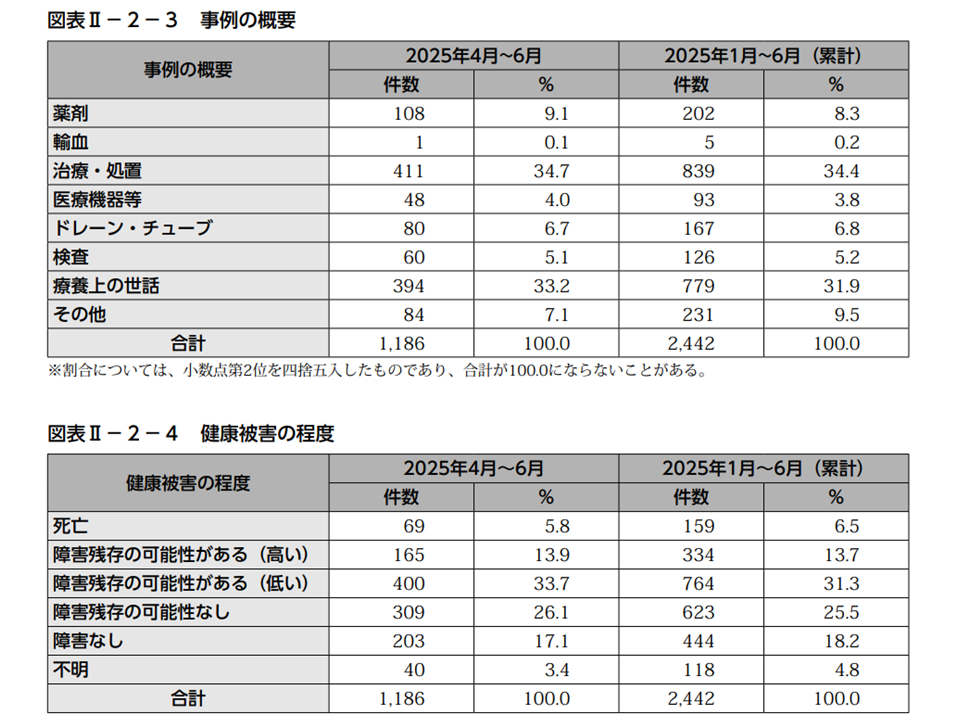

本年(2025年)4-6月に報告された医療事故は1186件、ヒヤリ・ハット事例は1797件であった。医療事故のうち5.8%では患者が死亡しており、13.9%では死亡にこそ至らないまでも「障害残存」の可能性が高い—。

こういった状況が、日本医療機能評価機構が9月29日に公表した「医療事故情報収集等事業」の第82回報告書(本年(2025年)4-6月が対象)から明らかになりました(機構のサイトはこちら)(前四半期(2025年1-3月)を対象にした第81回報告書に関する記事はこちら)。

また報告書では「患者の取り違え」に関連した医療事故事例を詳細に分析し、改善策を提示しています。取り違えしやすい患者として「「同姓」「姓名類似」といった特徴があります。また医療提供サイドには「院内の患者確認ルールがあるにもかかわらず、それを遵守していなかった」という共通点があります。「院内ルールの再確認、遵守徹底」などの機構提言を踏まえて、各医療機関で「自院にマッチした再発防止策」を構築・周知する必要があります。

目次

重大な医療事故(死亡、障害残存事例など)も発生している点に留意を

日本医療機能評価機構は、全国の医療機関から医療事故やヒヤリ・ハット事例(事故には至らなかったものの担当医療スタッフ等が「ヒヤリ」とした、「ハッ」とした事例)の報告を受け、背景等を詳しく分析して「事故等の再発防止に向けた提言」等を定期的に行っています【医療事故情報収集等事業】(国立病院や特定機能病院などでは事故等の報告が義務付けられている)。

本年(2025年)4-6月に報告された医療事故は1186件でした。

事故の程度別に見ると、▼死亡:69件・事故事例の5.8%(前四半期に比べて1.4ポイント減)▼障害残存の可能性が高い:165件・同13.9%(同0.4ポイント増)▼障害残存の可能性が低い:400件・同33.7%(同4.7ポイント増)▼障害残存の可能性なし:309件・同26.1%(同1.1ポイント増)―などとなりました。中長期的に眺めていく必要があります。

医療事故の概要を見ると、最も多いのは「治療・処置」の411件・34.7%(前四半期に比べて0.6ポイント増)。次いで、「療養上の世話」の394件・33.2%(同2.5ポイント増)、「薬剤」の108件・同9.1%(同1.6ポイント増)、「ドレーン・チューブ」の80件・同6.7%(同0.2ポイント減)、「検査」の60件・同5.1%(同0.2ポイント減)などと続きます。多くの医療行為で「事故」が生じており、確認手順などを常に検証・改善することが重要です。

医療事故の状況(医療事故情報収集等事業第82回報告書1 250929)

ヒヤリ・ハット事例、依然として「様々な場面で発生」しており、最大限の留意を

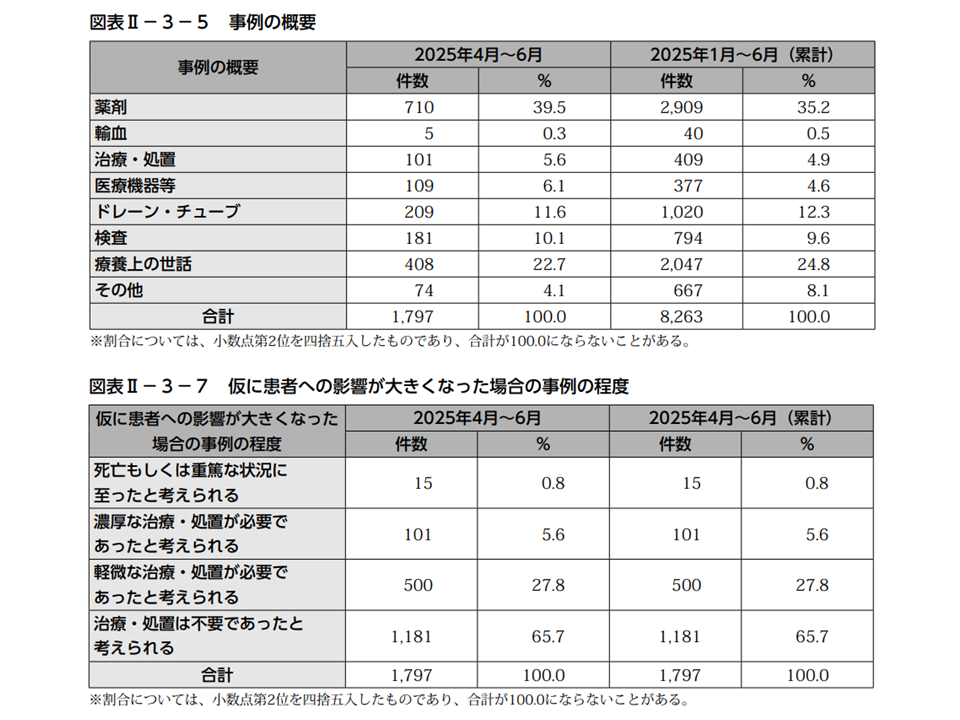

ヒヤリ・ハット事例に目を移すと、本年(2025年)4-6月の報告件数は1797件。内訳を見ると、依然として「薬剤」関連の事例が最も多く710件・ヒヤリ・ハット事例全体の39.5%(前四半期と比べて5.5ポイント増)を占めています。次いで「療養上の世話」408件・同22.7%(同2.6ポイント減)、「ドレーン・チューブ」209件・同11.6%(同0.9ポイント減)などと続いています。報告件数が激減(前四半期の27.8%)している点が気になります。

ヒヤリ・ハット事例を「仮に実施してしまっていた場合の患者への影響度」を見ると、「軽微な処置・治療が必要、もしくは処置・治療が不要と考えられる」事例が93.5%(前四半期から3.3ポイント減)と、大部分を占めている状況にも変化はありません。

しかし、「濃厚な処置・治療が必要と考えられる」ケースも5.6%(同2.7ポイント増)、さらに「死亡・重篤な状況に至ったと考えられる」ケースも0.8%(同0.4ポイント増)あります。一部にとどまってはいますが、「一歩間違えば重大な影響が出ていた」事例が生じている点を重く見て、「すべての医療機関において院内のチェック体制を早急に点検しなおす」必要があります。

ヒヤリ・ハット事例の状況(医療事故情報収集等事業第82回報告書2 250929)

なお、その際には、Gem Medで繰り返しお伝えしているように「個人の注意だけで医療事故やヒヤリ・ハット事例を防止することはできない」点に留意しなければなりません。どれだけ注意深く業務を行っても、人は必ずミスを犯します。とりわけ、極めて多忙な業務環境にある医療従事者はミスが生じやすい状況に置かれており、こうした中では、「ペナルティの導入」などには意味がなく(効果がない)、かえって弊害のほうが大きくなると危機管理の専門家は指摘します。

「人は必ずミスを犯す」という前提に立ち、「必ず複数人でチェックする」「ミスが生じる前に、あるいは生じた場合には、すぐに気付ける仕組みを構築する」「また包み隠さず報告できるような、院内のルールを遵守し、医療安全を確保し、医療の質を向上させようという、風土を作り上げる」など、医療機関全体で対策を講じることが必要です。

もっとも「複数人でのチェック」には大きな落とし穴がある点にも留意が必要です。A・Bの2人でチェックをする際に、Aさんは「Bさんがチェックをするので『だいたい』で良かろう」と、Bさんは「Aさんがチェックをしているので『だいたい』で良かろう」と考えてしまうことが少なからずあります。この場合には「1人でのチェック」よりも甘くなってしまいます。こうした点も十分に認識したうえで、慎重に「複数チェック」を導入する必要があるでしょう(関連記事はこちらとこちらとこちら)。

「同姓」「姓名類似」患者の取り違えが散発、院内の「患者確認ルール」再確認を

報告書では毎回テーマを絞り、医療事故の再発防止に向けた詳細な分析を行っています。今回は▼ペン型インスリン注入器を他の患者に使用した事例▼電話での呼び出し時に職員間で患者を取り違えた事例—を詳細に分析し、改善策を提示しています。

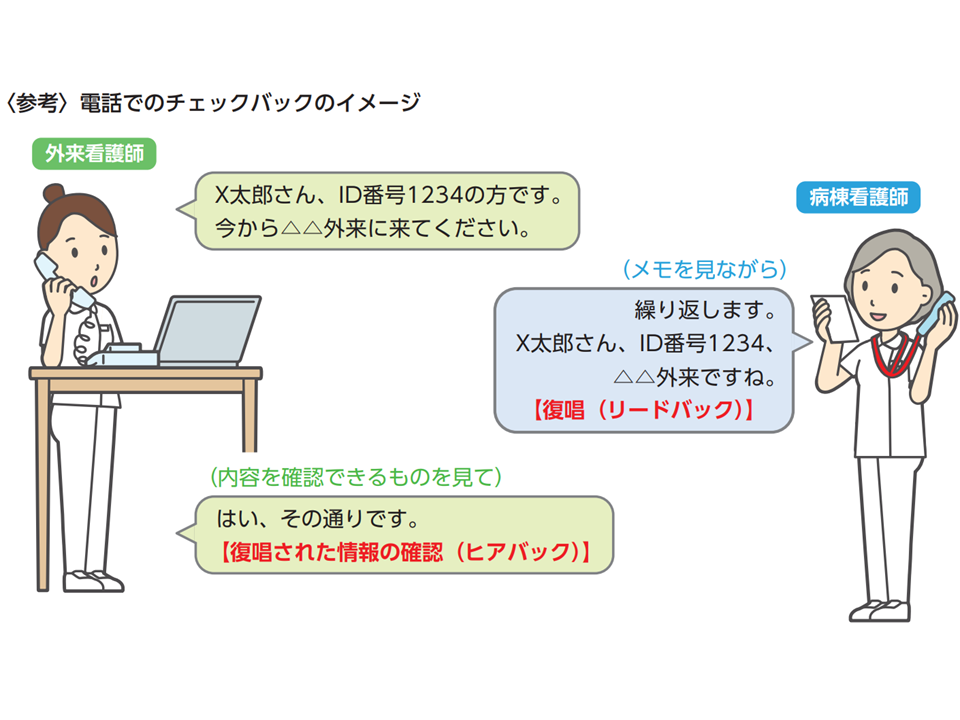

本稿では、後者の「電話での呼び出し時に職員間で患者を取り違えた事例」に注目してみます。例えば、入院中の患者に放射線検査や外来診察室での処置などを行う際、患者を呼び出すために病棟などに電話で連絡した際に「電話をかけた側が別の患者の情報を誤って伝えてしまう」「電話を受けた側が聞き間違えて別の患者だと誤認してしまう」といった事例です。

事例の背景には「同姓(苗字が同じ)であった」「「姓(苗字)が一文字違いで、名前が同じであった」「漢字は異なるが、音が同姓同名であった」ことなどが大きく影響しています。

また、医療者サイドには▼院内で「2種以上の情報(氏名、生年月日、リストバンド)で患者確認をする」ルールがあったが、それを守らなかった▼院内で「患者が名乗ったフルネームや、リストバンドを用いて確認する」ルールがあったが、それを守らなかった▼処置等にあたって「医師と看護師で患者確認を行う」ルールがあったが、医師は「看護師が確認済と思った」、看護師は「医師が確認済と思った」という具合に、ルールを守らなかった▼院内で「患者に氏名を名乗ってもらう、名乗れない場合はリストバンドで確認する」ルールがあったが、それを守らなかった—などの「院内ルールを遵守しなかった」という問題があります。

機構では、こうした状況を踏まえて次のような対策を提言しています。

【電話をかける際の患者確認】

・患者氏名だけではなくID番号や生年月日などの情報により、患者を特定してから目的を伝える

・先方が復唱した場合は「ヒアバック」を確実に行う

【電話を受けた際の患者確認】

▽復唱の実施

・呼び出しの連絡があった際は、患者の名前をフルネームで復唱する

・検査依頼の電話を受けた時、対象患者のフルネーム、検査の種類を復唱してチェックバックする

ヒアバック・チェックバックのイメージ(医療事故情報収集等事業第82回報告書3 250929)

▽メモの実施

・電話での呼び出し時は、患者氏名や行先をメモに記載する

・医師から電話で指示があった際、看護師は口頭指示受けメモを使用して指示受けをし、処置などの目的も併せて記載する

・口頭指示受けメモに記載できないような状況では、電話による医師の指示は受けない

【類似した患者氏名の共有】

・電話を受けた際「同じ病棟に同姓同名の患者がいることを伝達」してから患者情報を共有する

・リハビリテーションセンター内で把握している同一病棟の同姓同名の患者の情報をセンター内で共有する。

【搬送前の確認】

・外来や検査の呼び出しを受けた際、電話を受けた看護師は患者のスケジュールやオーダを確認する

【到着した患者の確認】

・検査室に案内した際、受付で患者にフルネームを名乗ってもらい、その後、リストバンドのバーコードを読み取り、照合する

・患者の確認は、氏名以外に生年月日・リストバンドなどの2種の情報で行う。

・検査室へ到着後、病棟看護師は検査スタッフとともに患者のフルネームと検査部位を確認する

・内診前の[行為確認]では、医師が内診の目的を患者に伝え、看護師が「口頭指示受けメモ」の患者氏名と患者識別バンドで照合する。

【その他】

・同日に「同姓の患者」それぞれに手術の予定がある場合は、病棟内で共有する

・医師は内診する患者をリストアップして処置シートに記載し、リーダー看護師に渡して共有する

・ワイヤレスのバーコードリーダーを取り入れ、バーコードリーダーが設置されていないCT検査室でも使えるようにする

・MRI検査室でもバーコード認証システムの運用ができるシステムを構築することを検討する

これらを参考に各医療機関で「自院にマッチした防止策」を検討・情報共有・実行することが重要です。なお「患者取り違え」防止については、過去の報告書でも分析等がなされており参考にしてください(関連記事は

【関連記事】

院内の定数配置薬を使用する際、医師・看護師は必ず「患者のアレルギー情報」確認を!—医療機能評価機構

他医師が画像診断報告書を開いても「既読」となり、主治医が読んでいないことに気づかず重要所見への対応が遅れる事故—医療機能評価機構

「退院後に内服すべき薬剤」が退院処方から漏れたため内服が中断し、患者に健康被害が生じる医療事故散発—医療機能評価機構

「胃瘻・腸瘻交換時期を失念」し患者に健康被害が生じる医療事故も発生、院内での情報連携、適切な記録管理などの徹底を―医療機能評価機構

カテコラミン製剤の持続投与「中断」が生じ、患者の循環動態に悪影響(血圧低下、心停止等)が出る事故が散発—医療機能評価機構

カリウム製剤を急速静注したため「患者が心停止に至ってしまう」医療事故が再び発生—医療機能評価機構

「胃瘻・腸瘻造設時に誤って結腸等を損傷してしまう」などの医療事故が散発、造設時の臓器位置確認等の徹底を―医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業の報告システムを2025年4月に見直し、医療事故等をより報告しやすい環境を構築—医療機能評価機構

患者に無線式送信機を装着したが、セントラルモニタに送信器番号登録をせず、心肺停止等に気づけなかった—医療機能評価機構

「経鼻栄養チューブを肺等に誤挿入してしまい、さらにX線画像でも気づかない」医療事故が頻発—医療機能評価機構

診療科内でのフォロー体制構築・システム上での対応などにより「画像診断の重要所見の見落とし」を避けよ―医療機能評価機構

併用禁忌である金属針とガイドワイヤーを併用し、ガイドワイヤーが破損し、体内に残存してしまう事故事例が散発—医療機能評価機構

「患者に永久気管孔を造設している」旨の情報は、電子カルテの「決まった場所」に記載し、院内で適切に情報共有せよ—医療機能評価機構

「食事中止」患者に食事摂取時と同量のインスリンを投与し、低血糖を来してしまう医療事故散発—医療機能評価機構

「病棟・部署の定数配置薬」取り違え事故が散発し、死亡事例も発生、薬剤使用前の確認・薬剤師との連携などが重要―医療機能評価機構

「病棟・部署の定数配置薬」取り違え事故が散発し、死亡事例も発生、薬剤使用前の確認・薬剤師との連携などが重要―医療機能評価機構

「開放」式の三方活栓を、「閉鎖」式の三方活栓と同様に取り扱い、輸液ラインから出血等が生じる事故散発—医療機能評価機構

複数薬剤をシリンジポンプで投与中に注射器交換を誤り、「別の薬剤」を投与してしまう重大事故が散発—医療機能評価機構

開放式ドレーンの体内迷入に気付かず、医師等が「すでに抜去された」と思い込み発見が遅れてしまう重大事故が散発—医療機能評価機構

2023年の医療事故は6070件、ヒヤリ・ハット事例は113万超件の報告、インスリン過量投与・退院前後処方誤りの分析進む―日本医療機能評価機構

「退院後、自院の外来での処方漏れ」による重大医療事故が散発、入院・外来担当医が治療内容を相互確認するなどの工夫を―医療機能評価機構

加温加湿器と併用したため人工鼻が結露で閉塞し換気困難になる医療事故、人工鼻と加温加湿器の「併用は禁忌」—医療機能評価機構

末梢静脈から高カロリー輸液を投与してしまい、患者に血管痛や静脈炎が生じてしまう医療事故が頻発—医療機能評価機構

14年10-12月の医療事故は755件、うち8.6%で患者死亡―医療事故情報収集等事業

ACE阻害薬服用患者に禁忌である血液浄化器を使用してしまい、患者がショック状態に陥る医療事故が散発—医療機能評価機構

「患者の持参薬」を「院内の処方」に切り替える際に処方量を誤る事故が散発、持参薬情報の正しい登録に十分な注意を—医療機能評価機構

白内障手術の際「誤って別の患者の眼内レンズを挿入してしまう」事故が散発、手術前に十分な確認を—医療機能評価機構

人工呼吸器回路の「吸気側」と「呼気側」を逆に接続してしまう医療事故が散発、患者に装着する前に再確認を—医療機能評価機構

小児への輸液で血管外漏出事故が頻発、「輸液ポンプ等のアラームでは発見できない」ことを理解し、適切な観察を—医療機能評価機構

「インスリンバイアル製剤の過量投与」事故が散発、重大な健康被害につながる可能性もあり、機構の再発防止提言の確認を―医療機能評価機構

バッグ型キット製剤の隔壁を開通させないまま点滴を行ってしまう医療事故多発、開通確認のうえで薬剤投与を—医療機能評価機構

シリンジポンプの「単位」設定を誤り、麻酔薬や鎮静剤を過量投与などしてしまう医療事故が散発—医療機能評価機構

腹腔鏡手術の閉創時に、「腹腔鏡の曇り止め用の熱い湯」を用いて皮膚・皮下洗浄を行い、熱傷が生じてしまう事例が散発―医療機能評価機構

2022年、医療事故は531件、ヒヤリ・ハット事例は101万超件の報告、患者間違い・ダブルチェック等の分析進む―日本医療機能評価機構

ダブルチェックすべき場面で怠ってしまうケースも、「1人1人が決められた工程で確実に業務実施する」風土醸成を―医療機能評価機構

MRI検査室に「金属製品を持ち込んでしまう」事例が後を絶たず!写真・イラストなどを活用し患者に丁寧に説明を!―医療機能評価機構

離床センサーの電源を入れ忘れ、「患者が自ら移動して転倒してしまう」医療事故が散発―医療機能評価機構

患者に氏名等を述べてもらうも、医療者が手元情報と確認せず「誤った患者に検査・処置を実施」してしまう事故散発―医療機能評価機構

人工呼吸器の再接続を誤る事例が散発、人工呼吸器使用患者のもとを離れる際は「回路接続」「胸郭の動き」を確認せよ―医療機能評価機構

複数患者の電子カルテを同時に開き、患者氏名の確認が不十分なために「患者を間違ってオーダしてしまう」事例が頻発―医療機能評価機構

薬剤の投与経路誤り事故頻発、投与経路確認や「液体の内服・吸入薬は静脈ラインに接続不可の形で準備する」等の工夫を―医療機能評価機構

シーネやNPPV用マスク等の着用による「医療関連機器圧迫創傷」(MDRPU)が多発!定期的な装着部位観察を!―医療機能評価機構

手術時に薬剤を入れた容器を取り違え、誤って高濃度のアドレナリンを局所注射してしまう事故が散発―医療機能評価機構

固定用バルーンに生理食塩液を多量注入したためバルーンが破裂し、膀胱内の異物除去が必要になる事故が散発―医療機能評価機構

血管拡張のために温めたタオルを使用する際、「患者に熱傷」を負わせてしまう医療事故が頻発―医療機能評価機構

ASO患者に弾性ストッキングを着用させ、「下肢の虚血」を招いてしまう医療事故が散発―医療機能評価機構

「患者間違え」医療事故、「患者の氏名確認・患者とモノの照合」などの基本ルールが疎かなことが主因―医療機能評価機構

血液検査検査値を確認せず、好中球減少等の患者に抗がん剤を投与してしまう医療事故が散発―医療機能評価機構

使用済内視鏡を洗浄・滅菌せずに「他の患者」に使用してしまう医療事故が散発―医療機能評価機構

「患者を間違える」医療事故が高頻度発生、まず「患者に氏名を名乗ってもらう」基本ルール遵守を―医療機能評価機構

「製剤量」と「成分量」とを誤認して、薬剤を過量投与してしまう医療事故が散発―医療機能評価機構

腔鏡下手術で切除した臓器・組織を体外に取り出し忘れ、再手術を実施しなければならい事故が頻発―医療機能評価機構

メイロン静注7%「20mL」とメイロン静注7%「250mL」を誤って処方し、患者が心不全等に陥る事故散発―医療機能評価機構

病理検体を「他患者の検体が入った容器」に誤って入れてしまう事故が散発―医療機能評価機構

抗がん剤の過量投与、検査結果・患者状態を勘案しない抗がん剤投与などの事故が頻発―医療機能評価機構

新生児・乳児の沐浴時、湯の温度が高すぎて「熱傷」を生じさせてしまう事故が発生―医療機能評価機構

看護師が薬剤をPTPシートのまま渡し、患者がシートのまま誤飲する事例が依然として頻発―医療機能評価機構

人工呼吸器の回路接続が外れ、患者が呼吸難に陥る事例が頻発―医療機能評価機構

患者の持参薬をスタッフが十分把握等せず、「投与継続しなかった」医療事故が発生―日本医療機能評価機構

ダブルチェックが形骸化し、「複数人でのチェック」になっていないケースも少なくない点に最大限の留意を―医療機能評価機構

インスリン投与後、経腸栄養剤のルート未接続等で患者が「低血糖」を来す事例散発―医療機能評価機構

輸液流量を10倍に誤設定する医療事故散発、輸液ポンプ画面と指示流量を照合し「指差し・声出し確認」を―医療機能評価機構

「自身が感染してしまうかもしれない」との恐怖感の中でのコロナ対応、普段なら生じない医療事故の発生も―医療機能評価機構

ガイドライン遵守せず免疫抑制・化学療法を実施し、B型肝炎ウイルスが再活性化する医療事故―医療機能評価機構

咀嚼、嚥下機能の低下した患者に誤ってパン食を提供し、患者が窒息してしまう医療事故散発―医療機能評価機構

入院時に持参薬の処方・指示が漏れ、患者の既往症が悪化してしまう医療事故散発―医療機能評価機構

酸素ボンベのバルブ開栓確認を怠り、患者が低酸素状態に陥る事例が散発―医療機能評価機構

「メトトレキサート製剤の過剰投与による骨髄抑制」事故が後を絶たず―医療機能評価機構

確認不十分で、患者の同意と「異なる術式」で手術を実施してしまう事例が散発―医療機能評価機構

正しい方法で情報登録せず、アレルギーある薬剤が投与されてしまう医療事故が散発―医療機能評価機構

中心静脈カテーテル挿入時にガイドワイヤー回収を忘れ、患者体内に残存する事例が散発―医療機能評価機構

患者の移乗時にベッド等が動き「患者が転落」する事例散発、ベッドやストレッチャーの固定確認等の徹底を―医療機能評価機構

パルスオキシメータプルーブの長時間装着で熱傷、定められた時間で装着部位変更を―医療機能評価機構

気管・気管切開チューブ挿入中の「患者の吸気と呼気の流れ」、十分な理解を―医療機能評価機構

徐放性製剤の粉砕投与で患者に悪影響、薬剤師に「粉砕して良いか」確認を―医療機能評価機構

立位での浣腸実施は「直腸損傷」のリスク大、患者にも十分な説明を―医療機能評価機構

鎮静のための注射薬、「医師立ち会い」下で投与し、投与後の観察を確実に実施せよ―医療機能評価機構

小児用ベッドからの転落事故が散発、柵は一番上まで引き上げよ―医療機能評価機構

電子カルテに誤った患者情報を入力する医療事故が散発、氏名確認の徹底を―医療機能評価機構

X線画像でも体内残存ガーゼを発見できない事例も、「ガーゼ残存の可能性」考慮した画像確認を―医療機能評価機構

ガーゼカウント合致にも関わらず、手術時にガーゼが患者体内に残存する医療事故が頻発―医療機能評価機構

病理検査報告書を放置、がん早期治療の機会逃す事例が頻発―医療機能評価機構

手術前に中止すべき薬剤の「中止指示」を行わず、手術が延期となる事例が頻発―医療機能評価機構

患者を車椅子へ移乗させる際、フットレストで外傷を負う事故が頻発―医療機能評価機構

酸素ボンベ使用中に「残量ゼロ」となり、患者に悪影響が出てしまう事例が頻発―医療機能評価機構

腎機能が低下した患者に通常量の薬剤を投与してしまう事例が頻発―医療機能評価機構

検体を紛失等してしまい、「病理検査に提出されない」事例が頻発―医療機能評価機構

薬剤師からの疑義照会をカルテに反映させず、再度、誤った薬剤処方を行った事例が発生―医療機能評価機構

膀胱留置カテーテルによる尿道損傷、2013年以降に49件も発生―医療機能評価機構

検査台から患者が転落し、骨折やクモ膜下出血した事例が発生―医療機能評価機構

総投与量上限を超えた抗がん剤投与で、心筋障害が生じた事例が発生―医療機能評価機構

画像診断報告書を確認せず、悪性腫瘍等の治療が遅れた事例が37件も発生―医療機能評価機構

温罨法等において、ホットパックの不適切使用による熱傷に留意を―医療機能評価機構

人工呼吸器、換気できているか装着後に確認徹底せよ-医療機能評価機構

手術場では、清潔野を確保後すぐに消毒剤を片付け、誤投与を予防せよ―医療機能評価機構

複数薬剤の処方日数を一括して変更する際には注意が必要―医療機能評価機構

胸腔ドレーン使用に当たり、手順・仕組みの教育徹底を―医療機能評価機構

入院患者がオーバーテーブルを支えに立ち上がろうとし、転倒する事例が多発―医療機能評価機構

インスリン1単位を「1mL」と誤解、100倍量の過剰投与する事故が後を絶たず―医療機能評価機構

中心静脈カテーテルが大気開放され、脳梗塞などに陥る事故が多発―医療機能評価機構

併用禁忌の薬剤誤投与が後を絶たず、最新情報の院内周知を―医療機能評価機構

脳手術での左右取り違えが、2010年から11件発生―医療機能評価機構

経口避妊剤は「手術前4週以内」は内服『禁忌』、術前に内服薬チェックの徹底を―医療機能評価機構

永久気管孔をフィルムドレッシング材で覆ったため、呼吸困難になる事例が発生―医療機能評価機構

適切に体重に基づかない透析で、過除水や除水不足が発生―医療機能評価機構

経鼻栄養チューブを誤って気道に挿入し、患者が呼吸困難となる事例が発生―医療機能評価機構

薬剤名が表示されていない注射器による「薬剤の誤投与」事例が発生―医療機能評価機構

シリンジポンプに入力した薬剤量や溶液量、薬剤投与開始直前に再確認を―医療機能評価機構

アンプルや包装の色で判断せず、必ず「薬剤名」の確認を―医療機能評価機構

転院患者に不適切な食事を提供する事例が発生、診療情報提供書などの確認不足で―医療機能評価機構

患者の氏名確認が不十分なため、誤った薬を投与してしまう事例が後を絶たず―医療機能評価機構

手術などで中止していた「抗凝固剤などの投与」、再開忘れによる脳梗塞発症に注意―医療機能評価機構

中心静脈カテーテルは「仰臥位」などで抜去を、座位では空気塞栓症の危険―医療機能評価機構

胃管の気管支への誤挿入で死亡事故、X線検査や内容物吸引などの複数方法で確認を―日本医療機能評価機構

パニック値の報告漏れが3件発生、院内での報告手順周知を―医療機能評価機構

患者と輸血製剤の認証システムの適切な使用などで、誤輸血の防止徹底を―医療機能評価機構

手術中のボスミン指示、濃度と用法の確認徹底を―日本医療機能評価機構

リハビリ実施中の転棟等による外傷、全身状態の悪化などの医療事故が頻発、病棟とリハビリ室の連携体制など点検を―医療機能評価機構

医療安全の確保、「個人の能力」に頼らず「病院全体での仕組み構築」を―日本医療機能評価機構

輸液ポンプ不具合で「空になってもアラームが鳴らず、患者に空気が送られてしまう」医療事故に留意を―医療機能評価機構

入院患者の持参薬だけでなく、おくすり手帳・診療情報提供書も活用して「現在の処方内容」を正確に把握せよ―医療機能評価機構

電子カルテで「患者にアレルギーのある薬剤」情報を徹底共有するため、一般名での登録を―医療機能評価機構

鏡視下手術で、切除した臓器・組織を体内から回収し忘れる事例が散発、術場スタッフが連携し摘出標本の確認徹底を―医療機能評価機構

小児への薬剤投与量誤り防止など、現時点では「医療現場の慎重対応」に頼らざるを得ない―医療機能評価機構

車椅子への移乗時等にフットレストで下肢に外傷を負う事故が頻発、介助方法の確認等を―医療機能評価機構

メトホルミン休薬せずヨード造影剤用いた検査を実施、緊急透析に至った事故発生―医療機能評価機構

2018年に報告された医療事故は4565件、うち7%弱で患者が死亡、PFM導入などの防止策を―日本医療機能評価機構

予定術式と異なる手術を実施し再手術不能のケースも、患者を含めた関係者間での情報共有徹底を―医療機能評価機構

抗がん剤の副作用抑えるG-CSF製剤、投与日数や投与量の確認を徹底せよ―医療機能評価機構

小児への薬剤投与量誤り防止など、現時点では「医療現場の慎重対応」に頼らざるを得ない―医療機能評価機構

2017年に報告された医療事故は4095件、うち8%弱の318件で患者が死亡―日本医療機能評価機構

2017年10-12月、医療事故での患者死亡は71件、療養上の世話で事故多し―医療機能評価機構

誤った人工関節を用いた手術事例が発生、チームでの相互確認を―医療機能評価機構

2016年に報告された医療事故は3882件、うち338件で患者が死亡―日本医療機能評価機構

手術室などの器械台に置かれた消毒剤を、麻酔剤などと誤認して使用する事例に留意―医療機能評価機構

抗がん剤投与の速度誤り、輸液ポンプ設定のダブルチェックで防止を―医療機能評価機構

2016年7-9月、医療事故が866件報告され、うち7%超で患者が死亡―医療機能評価機構

2015年に報告された医療事故は3654件、うち1割弱の352件で患者が死亡―日本医療機能評価機構

2016年1-3月、医療事故が865件報告され、うち13%超は患者側にも起因要素―医療機能評価機構

15年4-6月の医療事故は771件、うち9.1%で患者が死亡―医療機能評価機構

14年10-12月の医療事故は755件、うち8.6%で患者死亡―医療事故情報収集等事業