回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

2025.6.16.(月)

回復期リハビリテーション病棟では「質の高い、効果のあるリハビリを集中的に提供する」ことを目指した施設基準等の見直しが続けられている—。

2026年度の次期診療報酬改定に向けて、例えば▼回復期リハ病棟に「回復期リハが必要な患者、リハ効果が見込める患者」が適切に入棟しているかの確認を行う▼リハビリ効果をより高めるために、「FIM利得がゼロ・マイナスの患者(つまりADLが低下してしまう、あるいは変わらない患者)割合●%未満」などを施設基準に盛り込むべきかを検討する▼廃用症候群リハビリについて、1日6単位超では効果が小さくなっている状況に鑑みて、運動期リハビリに続いて「算定上限」を厳格化するなどの対応を行うべきかを検討する—こととしてはどうか—。

6月13日に開催された診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、入院・外来医療分科会)で、こういった議論も行われています。同日には、包括期入院医療全体論議、療養病棟論議なども行われており別稿で報じます。(同日の地域包括医療病棟論議の記事は、こちら)。

6月13日に開催された「令和5年度 第3回 入院・外来医療等の調査・評価分科会」

目次

回復期リハ病棟に「回復期リハが必要・リハ効果が見込める患者」が適切に入棟しているか

2026年度の次期診療報酬に向けて、6月13日の入院・外来医療分科会では包括期・慢性期入院医療の議論を行いました。本稿では【回復期リハビリテーション病棟】に焦点を合わせます(同日の地域包括医療病棟論議の記事は、こちら)。

【回復期リハビリ病棟】は2000年度診療報酬改定で創設されてから、「質の高い、効果のあるリハビリを集中的に提供する」ことを目指した施設基準等の見直しが続けられています。例えば、▼2016年度改定での、ADL改善(FIM得点)に基づくアウトカム評価(リハビリテーション実績指数)の導入▼2022年度改定での、重症患者割合の厳格化▼2024年度改定での、運動器リハビリの上限見直し・GLIM基準による栄養状態評価の導入—などが目立ちます。

6月13日の入院・外来医療分科会では、2016年度改定で導入された「リハビリテーション実績指数」に代表される「アウトカム評価」に着目した議論が行われています。

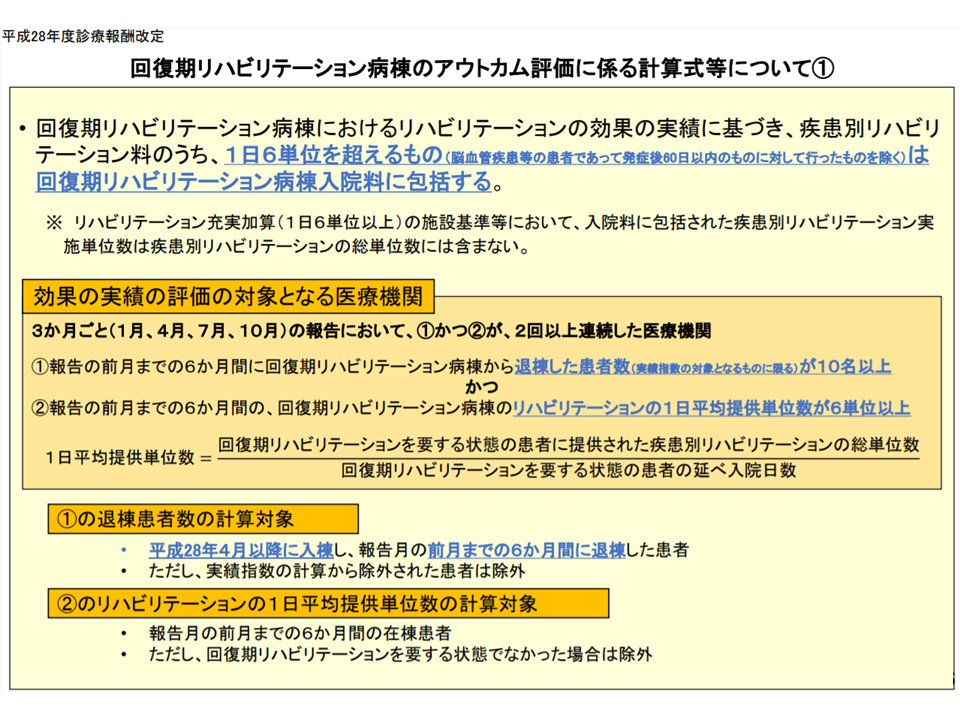

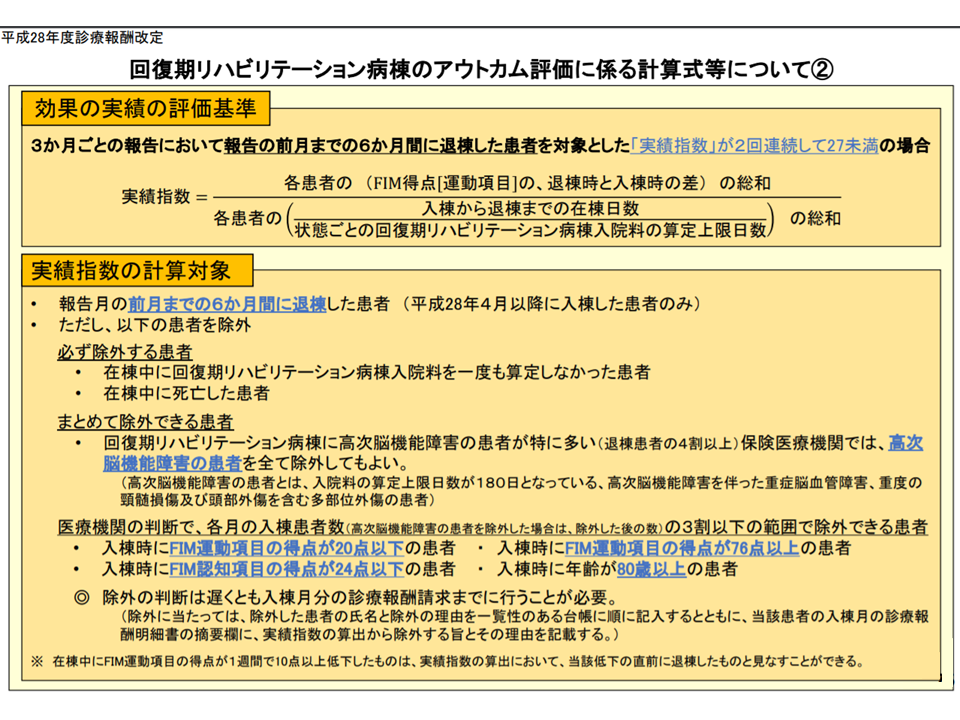

2016年度改定では、一部に「効果が極めて薄いリハビリを漫然と提供している」回復期リハビリ病棟があったことを踏まえ、「リハビリの効果を示す【リハビリ実績指数】が一定以上である回復期リハビリ病棟でなければ、1日につき6単位を超える疾患別リハビリ料を算定できない」とするルールが設けられました。リハビリの効果を出さなければ、本来であれば「1日9単位まで」算定可能な疾患別リハビリ料について、実質的に「1日6単位までに算定制限する」ものです。

リハビリ実績指数の計算方法1(中医協総会(2)5 191206)

リハビリの効果を示す【リハビリ実績指数】の計算は非常に複雑ですが、入棟患者全体の「FIM利得」(退棟時のADL(FIM得点)-入棟時のADL(FIM得点)をベースにしています。例えば大腿骨頸部骨折や脳卒中などで急性期治療を終えた患者が回復期リハビリ病棟に転院・転棟した時点では、ADLを表すFIM得点は低くなっていることでしょう(入棟時ADL)。しかし回復期リハビリ病棟で集中的なリハビリを行うことでADLは改善し、退棟時のFIM得点は高くなっていると考えられます。この「退棟時のADL(FIM得点)と入棟時のADL(FIM得点)」の差である「FIM利得」が、当該患者についてのリハビリの効果であり、これを病棟の患者全体で総合することで「当該病棟におけるリハビリの効果」を見ることができます。

もっとも、リハビリ実績指数をはじめとするアウトカム評価には「効果の出やすい患者のみを選別して受け入れ、効果の出にくい患者を忌避してしまう」という弊害(いわゆるクリーミスキミング)が伴います。リハビリ実績指数を高めるために「効果が出にくい患者が回復期リハビリ病棟に入棟できない」事態が生じることは好ましくありません。

そこで【リハビリ実績指数】の計算に当たっては、次のような「効果の出にくい患者を除外する」ルールも設けられています。

【必ず除外する患者】

・在棟中に死亡した患者など

【まとめて除外できる患者】

・高次脳機能障害の患者(入院料の算定上限日数180日となっている、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害など)が退棟患者の4割以上を占める医療機関では、高次脳機能障害の患者を全て除外してもよい

【医療機関の判断で「3割まで」除外できる患者】(いずれもリハビリ効果が出にくい患者)

(1)入棟時にFIM運動項目の得点が20点以下の患者

(2)入棟時にFIM運動項目の得点が76点以上の患者

(3)入棟時にFIM認知項目の得点が24点以下の患者

(4)入棟時に年齢が80歳以上の患者

リハビリ実績指数の計算方法2(中医協総会(2)6 191206)

厚生労働省が2024年度における回復期リハビリ病棟のリハビリ実績などを調査したところ、次のような状況が明らかになりました。

●リハビリ実績指数の状況

▽回復期リハビリ病棟全体では100超から20未満までバラつきがあり、「回復期リハビリ病棟1のみ」では、多くの病棟が「基準値(40以上)をクリア」できている

回復期リハビリ病棟におけるリハビリ実績指数の状況(入院・外来医療分科会(2)1 250613)

●「医療機関の判断で『3割まで』除外できる患者」の状況

▽「入棟時に年齢が80歳以上の患者」項目の影響が大きい

▽いずれかの除外項目が該当する患者の割合が全施設において40%を超えている

回復期リハビリ病棟における「リハビリ実績指数計算から除外できる患者」の状況(入院・外来医療分科会(2)2 250613)

注目されるのは後者の「医療機関の判断で『3割まで』除外できる患者」の状況で、ほとんどの回復期リハビリ病棟で「80歳以上高齢者など、リハビリの効果が出にくい患者が、非常に高い割合で入棟している」ことが分かります。

ここからは、▼「3割まで」リハビリ実績指数計算から除外できるという現行基準が妥当なのか(除外してもなお「リハビリ効果の出にくい患者」が多く入棟し、積極的にリハビリ提供を行ってもリハビリ効果が十分に現れず、高い入院料取得が難しい状況に陥っている可能性がある)▼患者の「病棟選択」、病院の「患者選択」に誤りがあるのではないか(回復期リハビリ病棟に「回復期リハビリが必要な患者、リハビリにより回復が期待できる患者」が適切に入棟しているのか)—という論点が出てきそうです。

入院・外来医療分科会でも、「ほぼすべての患者が除外可能基準に該当している病棟もあり、これでリハビリの効果が十分に測定・評価できているのだろうか。除外可能基準、さらにリハビリ実績指数の基準についても見直しに向けて検討を行うべき」(中野惠委員:健康保険組合連合会参与)、「療養場所の選択をミスしている可能性がある。在宅での「日常生活の継続」を目的とするリハビリ、急性期病棟でのリハビリも充実してきており、「どこでリハビリを受けるか」を適切に選択でき環境を整えていく必要がある」(秋山智弥委員:名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センター教授)などの意見が出されています。

上記の「医療機関の判断で『3割まで』除外できる患者」などの基準・項目設定から10年近く経過し、回復期リハビリ病棟の入棟患者の状況も大きく変化してきていると考えられます(高齢化が進んでいる)。こうした「入棟患者の実態」なども十分に参考にしながら、リハビリ実績指数の基準値・除外可能基準などについて「見直しが必要か」「どういった見直しが適当か」などを議論していくことになります。

「FIM利得がゼロ・マイナス患者●%未満」などを回復期リハ病棟の施設基準に盛り込むか

また厚労省では、リハビリ実績指数のベースとなる「FIM利得」そのものも調査しており、次のような状況が明らかになりました。

▽FIM利得が「ゼロ」の患者が多く、「マイナス」の患者も一定程度いる

回復期リハビリ病棟におけるFIM利得の状況(入院・外来医療分科会(2)3 250613)

▽「FIM利得がゼロまたはマイナスの患者が8割超」の回復期リハビリ病棟、「FIM利得マイナス患者の割合が3割超」の回復期リハビリ病棟がある

回復期リハビリ病棟における「FIM利得ゼロ・マイナス患者」の状況(入院・外来医療分科会(2)4 250613)

FIM利得ゼロとは「入棟してから退棟するまでADLが改善していない」ことを、FIM利得マイナスとは「入棟から退棟にかけてADLが悪化してしまう」ことを意味します。

「リハビリの効果が期待される・回復期リハビリが必要である患者に、集中的にリハビリを提供する」ことを目指す回復期リハビリ病棟の中に、「ADLが改善しない、悪化する患者が8割を占める」病棟があることに入院・外来医療分科会委員も驚きを隠しきれず、▼リハビリの効果には個人差があるが、ゼロ・マイナスがほとんどを占める病棟については「入棟患者像」などを詳しく調査・分析する必要がある(池田俊也分科会長代理:国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授)▼疾患状態が改善せずにリハビリが行えない期間があるため、FIM利得ゼロの患者が一定程度現れること自体は理解できるが、ゼロ・マイナスがほとんどを占めるとことは、「本当に病院なのか」と感じてしまう。状況・背景の詳細を明らかにすべき(井川誠一郎委員:日本慢性期医療協会副会長)—と注文しています。

この点に関連し、厚労省は「仮に」との前置きをしたうえで、「カットオフ値3%未満で設定した場合、多くの施設が基準を下回る」との分析も行っています(上図)。あくまで「仮に」ではありますが、例えば「FIM利得がマイナスの患者割合●%未満」「FIM利得がゼロまたはマイナスの患者割合●%未満」などといった新たな施設基準が回復期リハビリ病棟に導入される可能性もあります。今後の議論に要注目です。

もっとも、「FIM利得ゼロが最も多い」との上記データの中には、上述の「リハビリ効果が出にくいために、計算から除外することが認められる患者」も含まれています。このため「ピークがゼロに来ること自体が不自然である。リハビリ実績指数やFIM利得の報告方法などに問題はないか検証する必要がある」とも池田分科会長代理は指摘します。例えば「この患者は80歳以上でリハビリ実績指数の計算から除外しよう。なのでFIM測定などもきちんとする必要がない」と考え、行動してしまうことが多忙な医療現場で起きている可能性も否定できないのです(端的に「記録がいい加減である」可能性あり)。

ただし「リハビリ実績指数の計算から除外するので、FIM測定などもきちんとする必要がない」との考えは好ましくありません。適切な治療・ケアを提供するためには、すべての入棟患者について「ADLを含めた患者の状況を適切に、経時的に把握する」ことが、すべての病棟で必須のことです。もし「リハビリ実績指数の計算から除外するので、FIM測定などもきちんとする必要がない」と考え、記録を正確につけていない病院・病棟があるとすれば、「リハビリ実績指数などに踊らされ、回復期リハビリの本質を見失っている」との誹りを免れない点にも最大限の留意が必要です。

廃用症候群リハビリ、運動期リハビリに続いて「算定上限」を厳格化すべきか

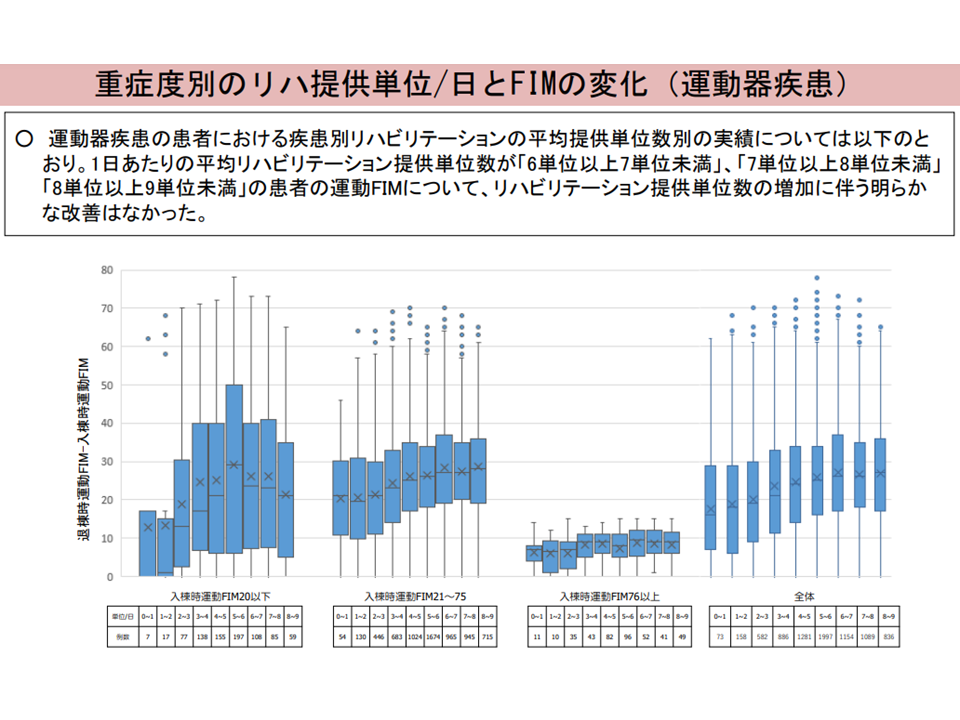

ところで、2024年度の前回診療報酬改定では、「回復期リハビリ病棟の入棟患者について、1日6単位を超える運動器リハビリでは、FIM改善の効果が認められない」とのデータを踏まえて、「回復期リハビリ病棟に入棟している」ことだけでは「運動器リハビリを6単位を超えて9単位まで算定できる」規定を適用しないとの見直しも行われました。

2024年度診療報酬改定では、「回復期リハビリ病棟に入棟する」だけで運動器リハビリ料の算定上限を9単位までとする規定を見直した(入院・外来医療分科会(2)5 250613)

リハビリの運動器FIMに及ぼす効果(入院・外来医療分科会(3)11 230906)

ただし「運動期リハビリ料を一律、6単位までしか算定できない」とするものではなく、▼脳血管疾患等の患者のうち発症後60日以内のもの▼入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリ料(I)、脳血管疾患等リハビリ料(I)、廃用症候群リハビリ料(I)、運動器リハビリ料(I)、呼吸器リハビリ料(I)を算定するもの—では、6単位を超えて9単位までの算定が認められる点に留意が必要です。

6月13日の入院・外来医療分科会では、「廃用症候群リハビリ」に注目した次のようなデータも示されました。

▽運動器リハビリ料だけでなく、「廃用症候群リハビリ料」においても、1日7単位以上(6単位超)のリハビリ提供ではFIM利得が比較的小さい

回復期リハビリ病棟における、廃用症候群リハビリの実施と効果の状況(入院・外来医療分科会(2)6 250613)

▽廃用症候群リハビリの実施割合が比較的多い施設がある

廃用症候群リハビリなどの実施状況(入院・外来医療分科会(2)7 250613)

2024年度改定に倣えば、「廃用症候群リハビリについても、1日6単位を超えるリハビリ提供に何らかの制限を加える」という議論が行われる可能性があり、中野委員は「効果の少ない廃用症候群リハビリが数多くの施設で行われている可能性がある。データを踏まえて、廃用症候群リハビリ料の算定上限の見直し(厳格化)を検討する必要がある」と進言しています。

しかし、井川委員は「運動器リハビリ・廃用症候群リハビリでは筋肉量の増加(=筋力の増強)を目指しており、『ある水準まではFIM得点が上がりやすい』(=効果が出やすい)が、『一定水準を超え、自宅復帰が可能な状態になるまでが難しい』(=効果が出にくい)という特徴があることを勘案しなければならない。データを見ても、傾きこそ小さいが、ADL改善効果は出ている(グラフが上を向いている)ことの意味は非常に大きい」と延べ、算定上限見直しに慎重姿勢を見ています。

ほか、「疾患別リハビリについては、審査の格差(A県では●単位以上算定が認められるが、B県では●単位以上は認められないなど)が従前より知られている。一部に廃用症候群リハビリ実施が多い施設があるが、原因疾患名などと併せて分析する必要がある」(津留英智委員:全日本病院協会常任理事)との声も出ています。

今後、さらにデータを精査し「廃用症候群リハビリの算定上限」の在り方を検討していくことになります。

【関連記事】

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体