2027年度以降の医学部入学定員、同じ医師少数県でも「より医師の地域定着に力を入れている」ところに優先配分を—医師偏在対策検討会

2025.8.8.(金)

少子化が進んでおり、「医学部入学定員(臨時定員)の減員」を進めなければ、医師過剰が生じ、その弊害が出てしまう—。

2027年度の医学部入学定員(臨時定員)配分に関しては、例えば「同じ医師少数県であっても、より医師の地域定着に力を入れているところ」に優先配分するなどの工夫を検討してはどうか—。

今後、都道府県の医師確保計画見直し論議が進んでいくが、「医師養成過程での偏在対策」内容をその中にしっかり盛り込んではどうか—。

8月6日に開催された「医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会」(以下、偏在対策検討会)で、こうした議論が行われました。さらに議論を深めて「具体化」を目指していきます。

8月6日に開催された「第11回 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会」

目次

少子化が進む中で「医学部入学定員(臨時定員)の減員」への理解が進んできている

検討会では、名称どおり「医師養成過程を通じた医師の偏在対策」を議論しており、昨年(2024年)には(1)臨床研修の「広域連携型プログラム」の制度化(2)総合的な診療能力を有する医師の育成・リカレント教育(3)医師偏在に配慮した医学部臨時定員の漸減(4)診療科間の医師偏在対策の検討—方針を固め、年末(2024年)の「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」に盛り込まれました。

8月6日の検討会では、前回会合に続いて「2027年度以降の医学部入学定員」(臨時定員)の在り方を議論しました。

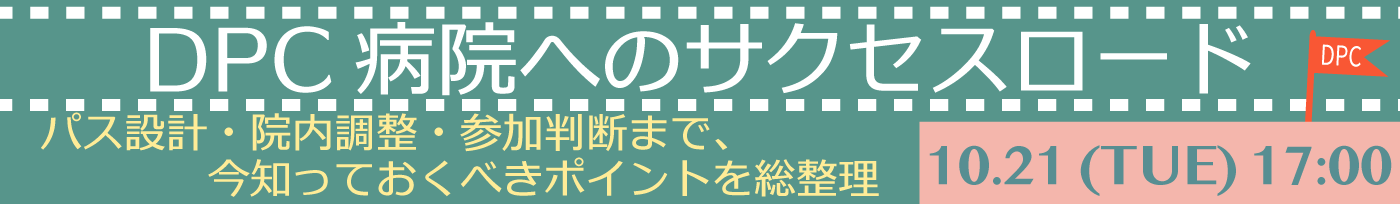

医学部の入学定員は、▼恒久定員(下図の青色の部分)▼臨時定員(医師確保が必要な地域・診療科のための「暫定増」(下図の黄色の部分)・地域枠などを設定するための「追加増」(下図の赤色の部分))—で構成されます。

医学部入学定員の構造(医師偏在対策検討会2 240226)

このうち臨時定員枠については、「近い将来、医師過剰になる」ことを踏まえ「漸減していく」方針が確認されています(医師過剰になれば、「症例の分散による医療水準の低下」「医療費の高騰」「医師の生活不安」などにつながる)が、「医師偏在が解消しない中で定員減を行えば偏在が拡大してしまう」との声も地方や医療現場から出ています。

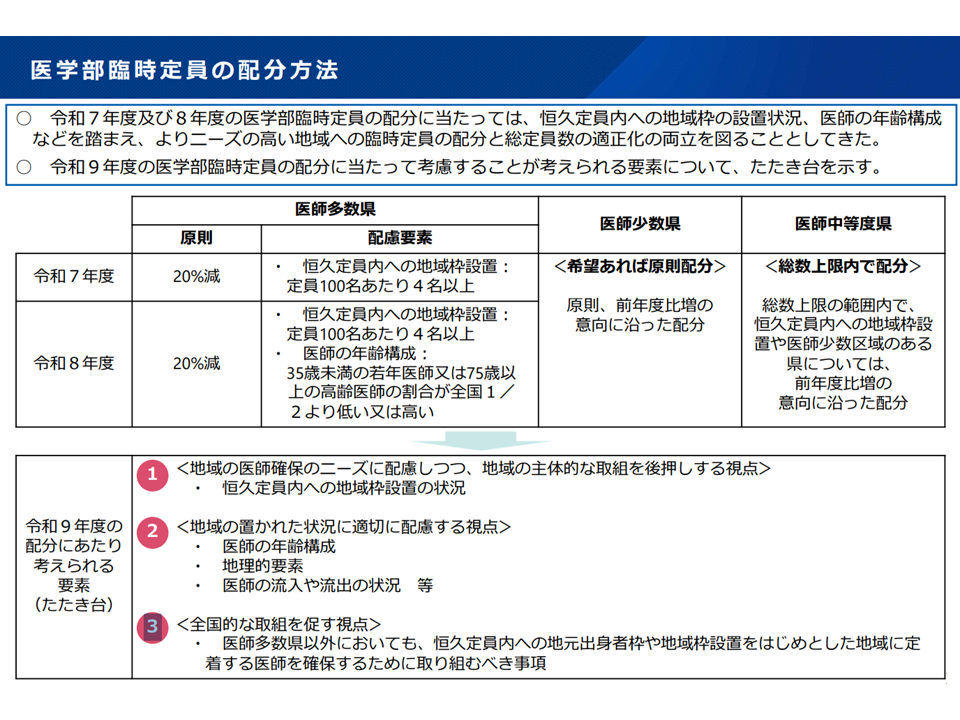

こうした状況を踏まえて、これまで次のように「緩やかに臨時定員枠を削減する」取り組みが行われています。

【2025年度】

・2024年度の臨時定員総数(9403名)を上限とする

・医師多数県では、臨時定員を2割削減する(恒久定員内地域枠を4%以上設けている場合には一定の復元可)

・医師少数県で「2024年度よりも増員」意向がある場合には、意向に沿った臨時定員の増員を認める

など(関連記事はこちらとこちら)。

【2026年度】

・2025年度方針をベースとする(医師多数県の枠を削減し、医師少数県に振り向ける)

・医師多数県であっても「若手医師が少ない、高齢医師が多い」場合には、将来「医師不足に陥る」可能性がある点を考慮し、「地域における医師の確保に真に必要な範囲で臨時定員の設置」を認める

など(関連記事はこちらとこちらとこちら)

2027年度の医学部入学定員(臨時定員)については、これまでに▼「地域の医師確保」を強力に進め、医師偏在の是正を推進する▼臨時定員について「地域における医師確保への大きな影響が生じない」範囲で適正化(漸減)を図る—方向を確認。

地域枠医師よりも一般枠医師のほうがはるかに多く、個の一般枠医師の「地域定着」が重要である(医師偏在対策検討会5 250121)

さらに8月6日の会合では、次のような方向案が厚生労働省から示されました。

(A)地域医療における役割や、恒久定員内地域枠の設置には一定の調整期間を要することなどを踏まえ、2027年度の医学部臨時定員は「2026年度定員と同様に、臨時的な増員の枠組み」を暫定的に維持する

(B)我が国の人口動態の状況など、これまでの偏在対策検討会における議論等を踏まえ、2027年度の医学部定員については「全体として適正化」を進める

臨時定員の枠組みは2025・26年度の大きな考え方(医師多数県の定員を削減し、医師少数県の定員に振り向けていく)を踏襲するが、「定員数」については適正化、つまり「減員」を進めてはどうかという提案です。

この提案に対して偏在対策検討会構成員からは、▼これまで「偏在是正が進まない限り臨時定員減は認められない」と主張してきたが、少子化の進行を踏まえればそうも述べてはいられない。もちろん偏在対策は強力に進めなければならない(神野正博構成員:全日本病院協会会長)▼臨時定員増がこれほど長期間続き、恒久定員の一部のように考える人まで出てきているが、「弊害」を十分に考えなければならない。近く医師過剰となり、また病院の集約化が進む中で「医師の就職先」確保が困難な事態も生じてしまう。医師偏在対策は「医師の増員」よりも「今の医師数の中でやりくりする」ことを優先すべき(木戸道子構成員:日本赤十字社医療センター副院長・第一産婦人科部長)▼臨時定員枠はきちんと見直す時期に来ている(國土典宏構成員:国立健康危機管理研究機構理事長)—など賛意を示す意見が多くだされたほか、都道府県サイドからも「実効性のある偏在対策とセットで行うことが条件であれば、臨時定員枠全体の『減員』は理解できる」旨のコメントも出ています。

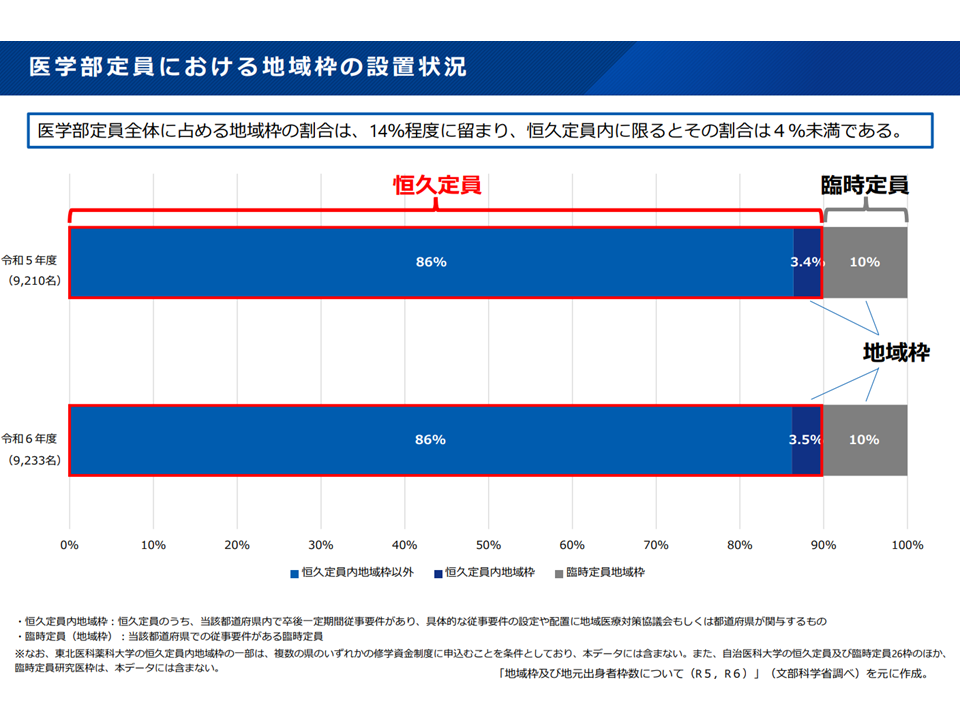

2020年8月に行われた将来の医師需給推計によれば「現在の医学部入学定員を維持すれば2029年頃から医師『過剰』になる」ことが明らかになっています。

医師需給の最新推計によれば、早ければ2029年、遅くとも2032年に医師の需要と供給が均衡し、以後「医師過剰」となる(医師需給分科会(1)3 200831)

医師が過剰になれば、▼将来の医師の生活基盤が極めて不安定になる(国民の医療費負担には限界があり、その範囲でしか医師を養成できず、それを超えれば医師1人当たりの収入を下げていかなければならなくなる)▼医師の給与水準を維持するのであれば、国民の医療費負担が膨張していく▼人口減の中で「1人当たりの医師が経験できる症例数」が減少していき、医療技術の維持・確保が難しくなる—などの大きな問題が生じます。

「臨時定員減員を積極的に進めていく」方向までは固まっていませんが、こうした問題があることを踏まえ「減員に理解を示す」空気が醸成されてきているようです。

医師少数県の中でも「医師の地域定着」により力を入れる場合に臨時定員を優先配分しては?

8月6日の偏在対策検討会では、2027年度において「どのように各都道府県に臨時定員枠を割り振っていくべきか」という議論も行われています。

これまで(2025・26年度)は上述のように「医師多数県では臨時定員枠を減員(2割減)していき、医師少数県では要望に沿って増員(減員分からの振り替え)を行っていく」考えに基づいた配分が行われてきました。厚労省は、2027年度には、上記の考えをベースにしながら、(a)地域の医師確保のニーズに配慮しつつ、「地域の主体的な取り組み」を後押しする視点(例えば、恒久定員内への地域枠設置状況など)(b)地域の置かれた状況に適切に配慮する視点(例えば、医師の年齢構成、地理的要素、医師の流入や流出の状況など)(c)全国的な取り組みを促す視点(例えば、医師多数県「以外」でも、恒久定員内への地元出身者枠や地域枠設置をはじめとした「地域に定着する医師を確保する」ために取り組むべき事項)—をもってはどうかと提案しています。

2027年度の医学部入学定員(臨時定員)の配分に向けて(医師偏在対策検討会1 250806)

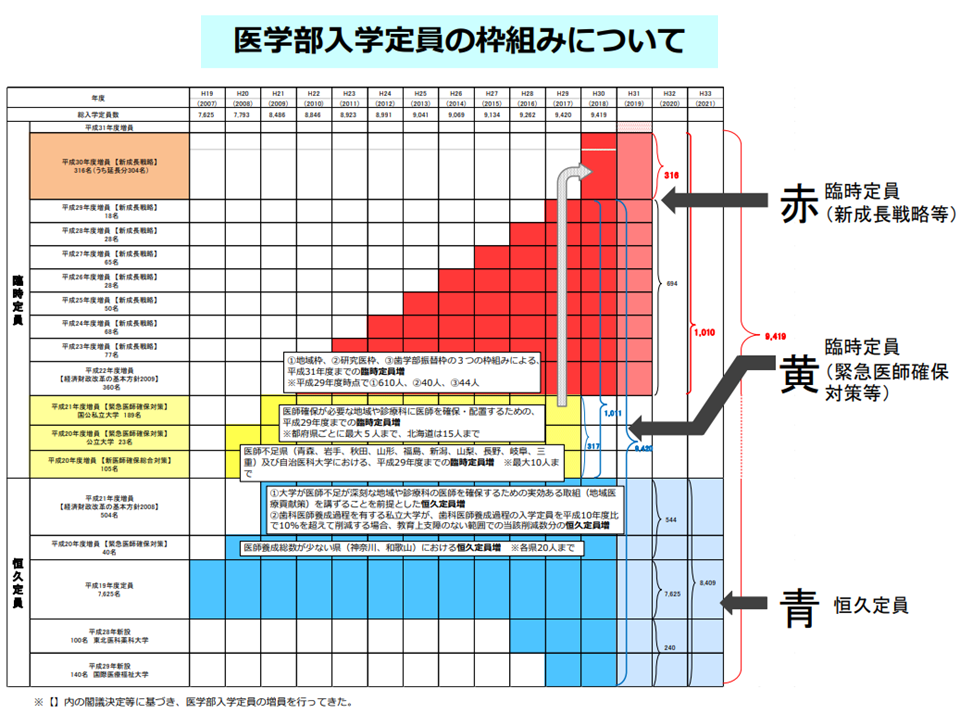

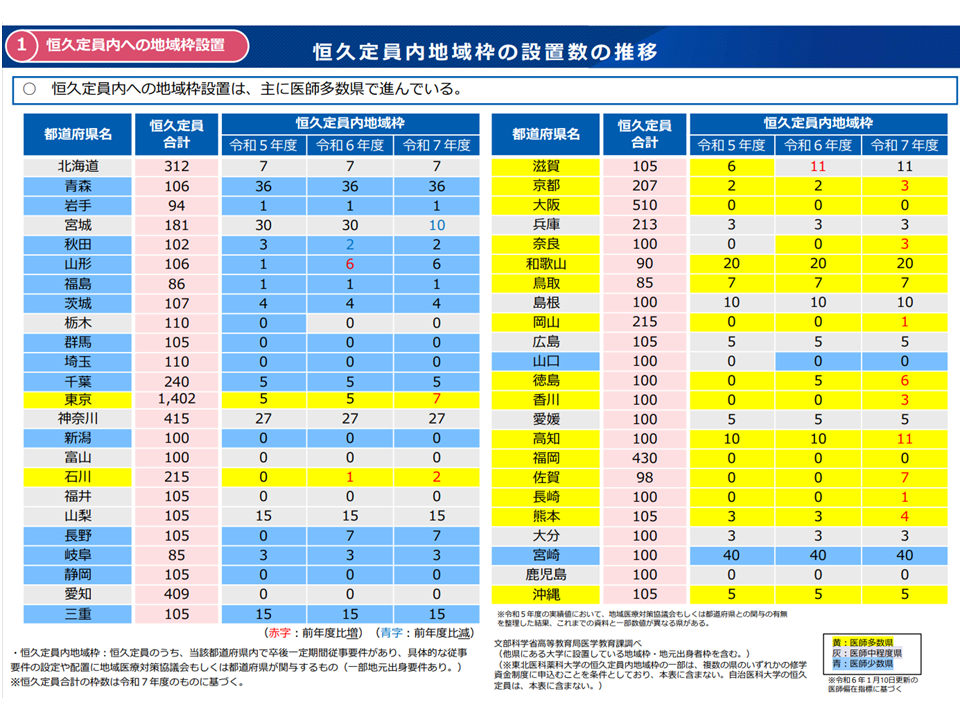

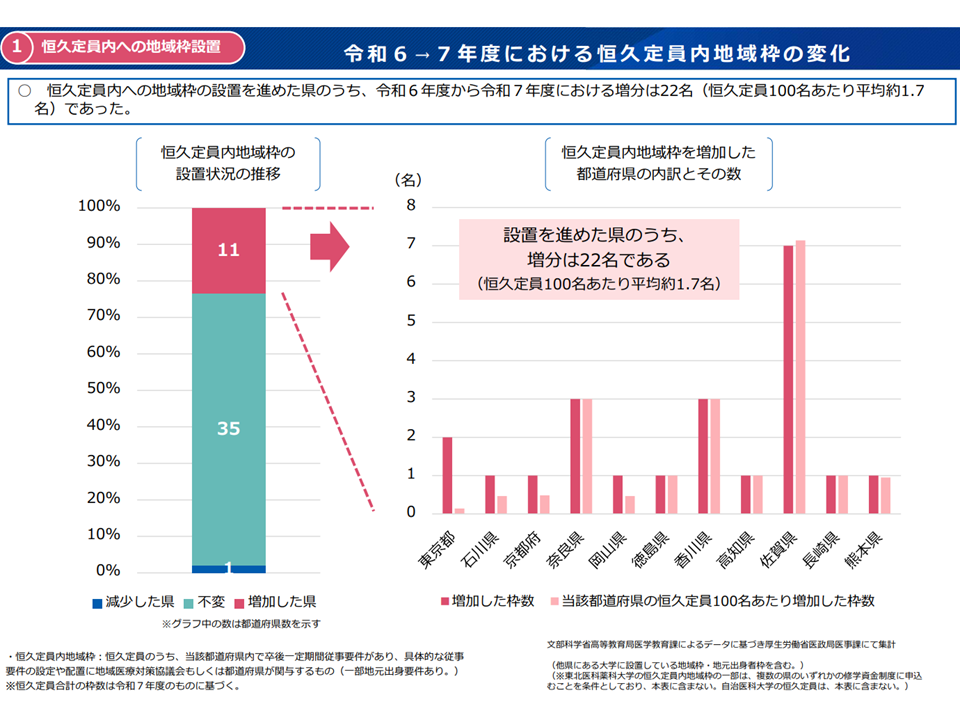

(a)(c)に関連する「恒久定員内地域枠」の設置状況を見ると、▼主に医師多数県で進んでいるが、地域によって取り組み状況に大きなバラつきがあり、また設置数が「十分」とは言いにくい▼医師少数県でも消極的なところがある—ことが分かりました。

恒久定員内地域枠の状況(医師偏在対策検討23 250806)

恒久定員内地域枠の変化状況(医師偏在対策検討会3 250806)

こうしたデータを見ると、例えば「2025・26年度は医師少数県において『要望』があれば臨時定員枠の増員を認めてきたが、医師少数県での増員についても『恒久定員内地域枠』設置などの一定の要件を課すべきではないか」「全都道府県において『恒久定員内地域枠』設置を強く促すため、医師多数県等の復活要件(現在は人口100人当たり4人の恒久定員内地域枠設置を求めている)を厳しくすべきではないか」などが考えられるかもしれません。

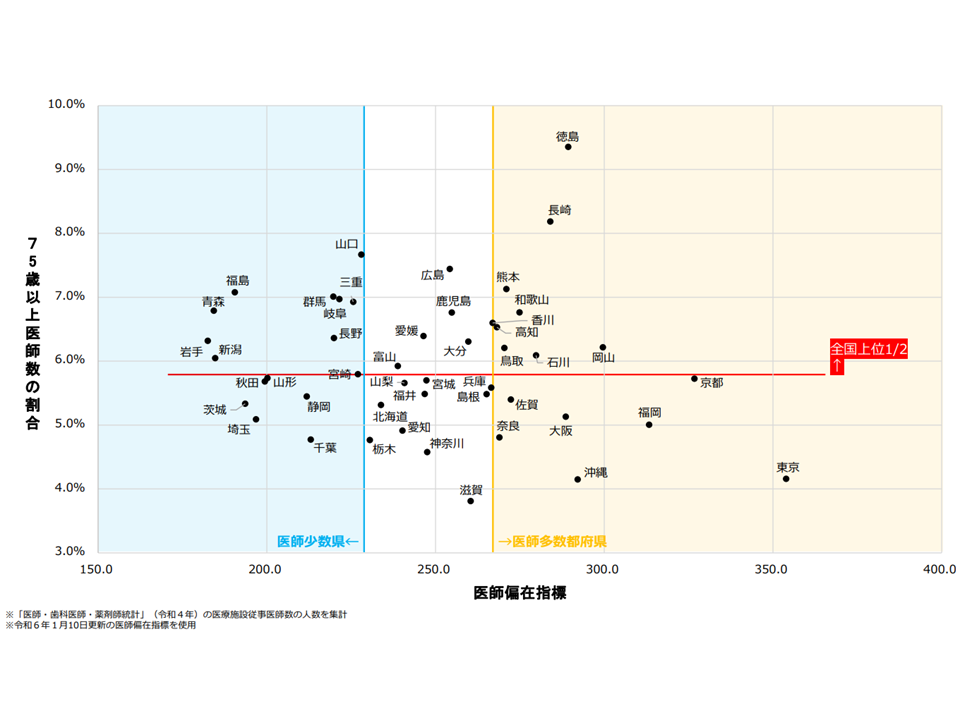

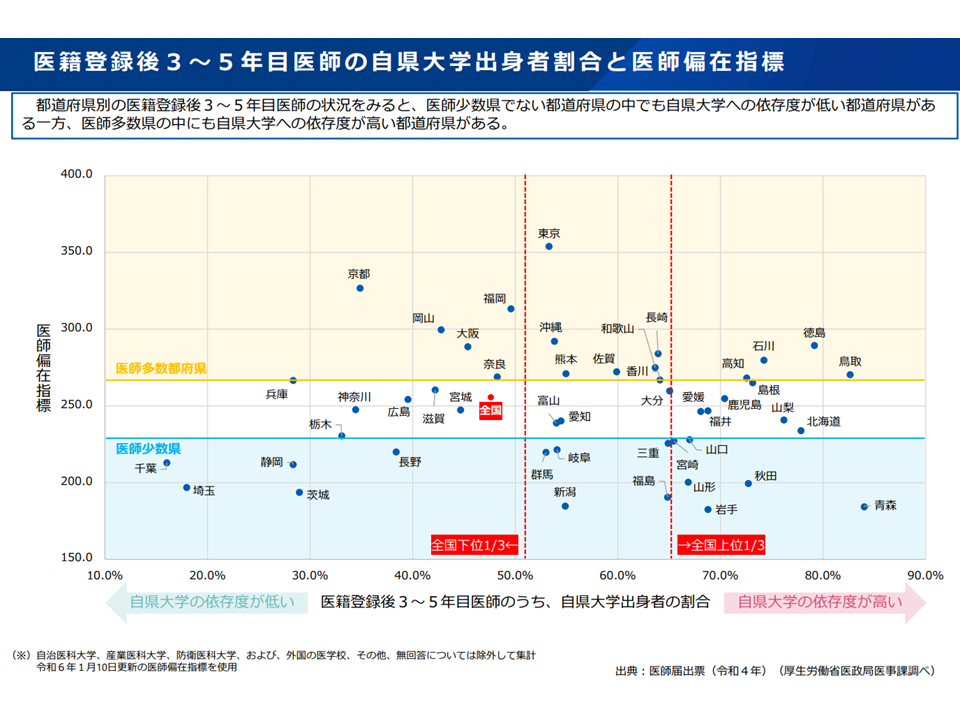

また、前回会合で見たように、▼医師多数県ではあるが、若手医師の割合が低い地域▼医師多数県ではあるが、自県の大学医学部出身者に大きく依存する地域—があり、いずれも「臨時定員枠を縮小し若手医師養成を弱めれば、時間の経過とともに医師が減っていき、医師不足に陥る可能性」がある等の点への配慮も検討する必要があります。

都道府県別の若手医師割合(医師偏在対策検討会3 250121)

都道府県別の高齢医師割合(医師偏在対策検討会4 250121)

自県大学出身者依存度(医師偏在対策検討会4 250625)

こうした状況を踏まえて厚労省は、より具体的に次のような要素を考慮して、具体的な医学部入学定員(臨時定員)の配分を検討してはどうかとの提案も行っています。

▽医師多数県について、「臨時定員枠を一定数削減していく」一方で、「恒久定員内への地域枠の設置の状況」や「医師の年齢構成」に加えて、新たに「地理的要素」への配慮を検討してはどうか。他に考慮すべき要素はあるかも検討してはどうか

▽自県大学卒業生の地域定着を進めることが必要であり、そうした取り組みの継続を前提に「医師の流入や流出の動向」への配慮も検討してはどうか

▽医師多数県「以外」であっても、安定した医師確保を行うにあたって「恒久定員内への地元出身者枠や地域枠の設置」をはじめとした地域に定着する医師を確保するための取り組み状況を踏まえた上で、必要な臨時定員地域枠数を設定してはどうか

こうした提案に対し明確な反論はありませんが、構成員からは▼女性医師が増え、若手医師の働き方に関する意識が変化している点なども考慮すべきではないか(神野構成員)▼医師の地域定着を本気で考えて取り組んでいる地域に臨時定員を優先配分し、そうではないところとのメリハリをつけた対応を行うべき(木戸構成員)▼国公立大学と私立大学とで地域枠設置状況がどう異なるのかなどのデータを見ながら考えていくべき。また地理的状況よりも「地域住民の医療機関へのアクセス」を重視していくべき(印南一路構成員:医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構副所長)▼地域枠を「恒久定員」の中に含めていく必要がある。医師の処遇改善とセットで地域偏在を是正していくべき(国土構成員)▼恒久定員の中で地域枠を増やしていけば「研究医」育成が疎かになってしまう点にも留意すべき。医師の流出・流入について「自由意志」と「大学等からの指示」とで分けて考えるべき(前田嘉信構成員:国立大学病院長会議理事)▼地方大学の取り組みをしっかり把握しながら、具体的な配分方法を検討してほしい(小笠原邦昭構成員:日本私立医科大学協会)—などの意見が出ています。

また、都道府県サイドからは「各都道府県において地理的事情は大きく異なり(離島、山間地、公共交通機関整備など)、医学部入学定員(臨時定員)の配分にどう反映させるのか、難しい検討が必要になろう。医師多数県で『定員の回復』が認められた場合、その回復分は『県内の医師少数区域』に充てるべきなども勘案すべき。また医師少数県への配分が現状よりも小さくならないように十分に配慮すべき」などの提案も出ています。

こうした声も参考に、厚労省で具体的な配分案を検討し、それをもとにさらに偏在対策検討会で議論を深めていきます。2026年度の配分方針決定スケジュールに倣えば、「年明け(2026年)1月頃には、2027年度の医学部入学定員(臨時定員)の配分内容を決定しなければならない」と考えられます。

医師確保計画の見直しに、偏在対策検討会の意見も反映させていく

医師偏在対策に関しては、昨年末(2024年末)に「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」(以下、総合対策パッケージ)が固められ、例えば▼医師確保を優先的・重点的に進める【重点医師偏在対策支援区域】を選定し、支援対象医療機関・必要医師数・医師偏在是正に向けた取り組みなどを盛り込んだ【医師偏在是正プラン】を新たに作成し、強力に医師偏在対策を推進する▼「医師少数区域等での勤務経験」を求める管理者要件の対象医療機関を拡大する▼外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等を厳格化する▼保険医療機関の管理者要件を設け、「保険医療機関(病院に限る)での3年以上の保険医従事経験」を求める▼経済的インセンティブ(重点医師偏在対策支援区域の医療機関に勤務する医師等への経済的支援)を新設する—ことなどが打ち出されました(現在、この内容も盛り込んだ医療法改正案が国会で審議されている、関連記事はこちらとこちら)。

厚労省は「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」(以下、構想検討会)を設置し、地域医療構想策定ガイドラインのほか、医師確保計画の見直しに向けた議論を始めています(関連記事はこちら)。

医師確保計画は各都道府県が作成する3年計画で、▼目標医師数(2次・3次医療圏ごとに「計画満了時点」(3年後)に確保すべき医師数を算出する)▼具体的な施策(地域枠を●名確保する、医師派遣を●名受けるよう調整する、などの施策を明示する)—を記載します。

この計画に沿って、例えば医師少数県(下位3分の1)は「3年後に医師少数でなくなる」ことを目指して、医師確保に向けた取り組みを進めます(関連記事はこちら)。

偏在対策検討会では、「構想検討会による医師確保計画見直し」に向けて、「医師養成過程での偏在対策」内容を整理し、構想検討会に進言します。

厚労省は、例えば▼都道府県でも地域枠医師「以外」を含めた医師の養成過程を通じた取り組みを進めていくことが重要である(例えば一般枠で医学部に入学した医師の地域定着推進など)▼都道府県と地元大学等との連携方策を検討することも重要である▼医師のキャリアステージ(入学前の高校生等、医学生、臨床研修医や専攻医等の若手医師、リカレント教育等の生涯教育を必要とする医師等)ごとの偏在対策を検討する必要がある—などの考えを例示しています。

構成員からは、▼都道府県ごとに「将来、何名の医師が必要になるのか」等の正確なデータを把握することが第一歩だ。すでに大都市で配置が余り始めているとの話も聞く。また地域枠医師のサポートをさらに手厚く行うことも必要である(前田構成員)▼地域枠医師について「県跨ぎでの業務」を一定程度認めるほか、いわゆるD to P with Nを推進するための診療報酬設定などの工夫をすべき(小笠原構成員)▼指導医の育成支援にも力を入れるべき(木戸構成員)▼診療科偏在対策、外科医養成などに向けた議論も進めるべき(國土構成員)—などの意見が出ています。

さらに議論を深め、「年内(2025年内)に構想検討会へ提言する」ことを目指します。

【関連記事】

医師多数県でも「自県大学出身医師」に大きく依存している地域もある点踏まえ、2027年度以降の医学部入学定員を検討—医師偏在対策検討会

2027年度の医学部入学定員、医師の地域定着進めながら、「地域に大きな影響が生じない」範囲で適正化(漸減)を図る—医師偏在対策検討会

医師偏在是正に向けた「総合的な対策パッケージ」を策定、経済的インセンティブ含め「全世代の医師」に協力求める—福岡厚労相

医師偏在是正に向け「外科医の給与増」・「総合診療能力を持つ医師」養成・「広域連携型の医師臨床研修」制度化等が重要—医師偏在対策等検討会

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

医師偏在是正に向けた「規制的手法」に賛否両論、外来医師多数区域での新規開業をより強く制限すべきか—新地域医療構想検討会(1)

医師偏在是正に向け、「医師多数県の医学部定員減→医師少数県へ振り替え」「総合診療能力を持つ医師養成」など進めよ—医師偏在対策等検討会

「医療保険制度での医師偏在対策」論議スタート、「保険料を保険給付『以外』に支弁する」ことに異論も—社保審・医療保険部会

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)