特定機能病院の新指定基準(承認要件)となる「基礎的基準」固まる、医師派遣の常勤換算数の基準値など設定—特定機能病院等あり方検討会

2025.9.22.(月)

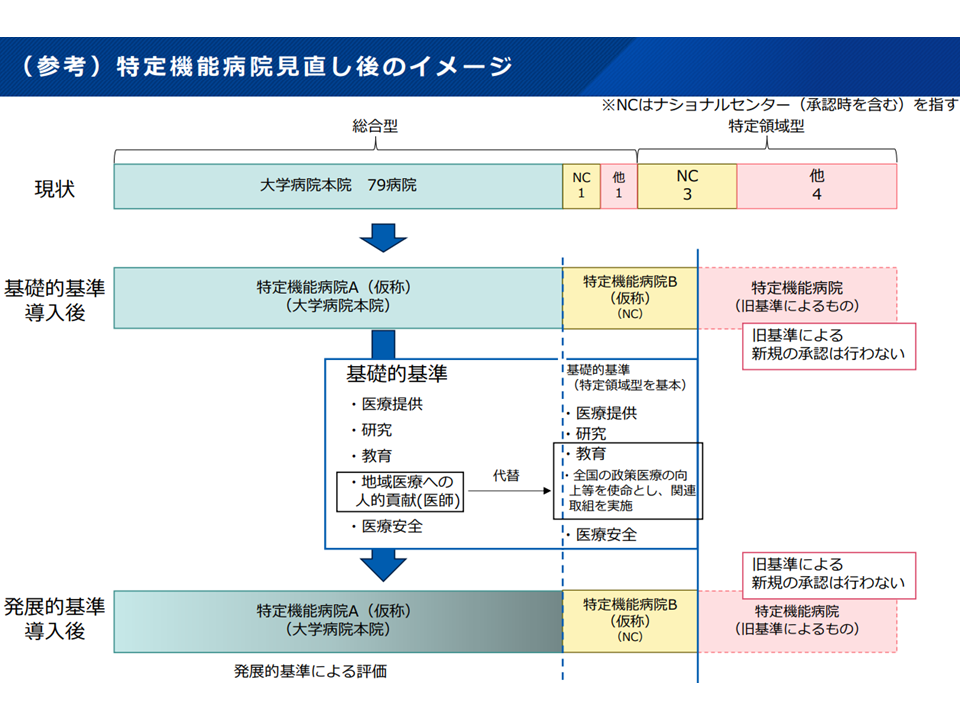

特定機能病院について▼特定機能病院A(大学病院本院)▼特定機能病院B(ナショナルセンター)▼旧基準を適用する特定機能病院(その他の病院)—に3区分し、それぞれに指定基準・最低基準となる「基礎的基準」を設定する—。

特定機能A(大学病院本院)の基礎的基準は、医療提供体制・教育・研究・地域医療への人的貢献(医師派遣)・医療安全—として定め、医師派遣については「大学病院本院から地域医療機関等への常勤換算の医師派遣数」とし、具体的な基準(数値)はこれから検討する—。

また、個々の特定機能病院の頑張り度合いを「発展的基準」(上乗せ基準)として評価することとし、その内容は今後、各種データを見て改めて検討していく—。

9月18日に開催された「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こうした「新基準指標」が概ね了承されました。翌日の社会保障審議会・医療部会でも了承され、今後、厚生労働省で「基準値」を制定し、パブリックコメント等を踏まえて「年度内の関係省令公布、通知発出」を目指します。他制度(診療報酬、補助金など)への反映につながる可能性も高く、今後の動きに要注目です。

9月18日に開催された「第27回 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」

目次

特定機能病院、「基礎的基準」と「発展的基準」の2段階で評価

検討会では、特定機能病院の承認要件(指定基準)の在り方を議論しており、これまでに次のような見直し方向を固めました。

(1)これまでの「高度医療の提供」「高度医療技術の開発」「高度医療に関する研修」という3つの役割に加え、「地域医療への人的協力(医師)」(いわば医師派遣)の役割も新たに求める(関連記事はこちら)

(2)さらに高度な「医療安全確保」を求める(関連記事はこちら)

(3)全ての特定機能病院に求める「基礎的基準」(言わば承認要件・最低基準)と、より優れた取り組みを行う特定機能病院を評価する「発展的基準(言わば上乗せ基準)とを設け、2段階で評価していく(関連記事はこちら)

(4)「大学病院本院」「ナショナルセンター」「その他の病院」の3類型で考えていく(関連記事はこちら)。

9月18日の会合では、(1)-(4)の考えに沿った具体的な基準の考え方が厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室の加藤拓馬室長から提示されました。

まず「現在の実績」を踏まえた基礎的基準(最低基準、承認)を定め、発展的基準(上乗せ基準)については、その後の動き・実績を見ながら少し時間をかけ、腰を据えて検討していきます。

また(4)のように特定機能病院は3類型となりますが、次のような考え方も再確認されています。

▽大学病院本院(→仮称「特定機能病院A」)(下図の緑色部分)

→後述する「新基準」を適用する

▽ナショナルセンター(→仮称「特定機能病院B」:国立国際医療研究センター病院、国立がん研究センター中央病院、国立がん研究センター東病院、国立循環器病研究センター、下図の黄色部分)

→後述する「新基準」を適用するが、教育・地域医療への人的貢献については「厚生労働大臣が定める中長期目標に基づき、全国における政策医療の向上、均てん化を使命としていること、厚生労働大臣が国民の公衆衛生上の重大な危機に際し対応を求めることが可能であること、といった性質、これに関連した臨床研究を支える取組等(バイオバンク、創薬、医療機器開発、感染症臨床研究ネットワーク等)を行っていることで一定程度代替する」ことを認める

▽その他の特定機能病院(→仮称「旧基準を適用する特定機能病院」:聖路加国際病院、がん研究会有明病院、静岡がんセンター、大阪国際がんセンター、愛知県がんセンター、下図の桃色部分)

→当面の間、「旧基準」をクリアすることで特定機能病院としての承認を継続する

特定機能病院の類型化イメージ(特定機能病院・地域医療支援病院検討会1 250918)

この点について加藤医療安全推進・医務指導室長は、▼「新基準の一部をクリアできない=すぐさま特定機能病院の承認を取り消す」わけではない(一部基準をクリアできない場合でも「改善計画書」を提出し、改善に取り組むことで特定機能病院の継続指定を受けることができる)▼「旧基準」による新規指定は行わない—ことなどを追加説明しています。

なお、松本真人構成員(健康保険組合連合会理事)から「基準の一部をクリアできない病院を救済する措置は理解できるが、特定機能病院は入院基本料も高く設定されており、早急な改善(全基準のクリア)が求められる。とりわけ患者の生命・健康にかかわる医療安全については、きちんと基準をクリアしてほしい」との声が出ています。

大学病院本院、医療提供・教育・研究・医師派遣・医療安全の各基準を設定

次に「基礎的基準」の具体的な内容を見てみましょう。ここでは「新たな設けられる基準、見直される基準」のみを見ていきます。ここで見ていない「紹介率や逆紹介」などは、現在の基準が維持されます。

【医療提供】

●基本診療科の幅広い設置

▽専門医基本領域(医科)に含まれる診療科・歯科のすべての設置を求める

→現在の「内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科または産科および婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、救急科、脳神経外科、整形外科、歯科、麻酔科」に加えて、新たに「形成外科、病理診断科、臨床検査科、リハビリテーション科、総合的な診療を担う診療科」の設置を求める

→総合診療科・病理診断・臨床検査等については「当該部門の存在」で差し支えない(総合診療科は現時点では標榜できない)

→特定機能病院B(ナショナルセンター)は、これらのうち「13科以上」の設置を求める

●専門医配置

▽「医師の配置基準数の半数以上」が、内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、救急科、脳神経外科、整形外科、麻酔科、成外科、病理診断科、臨床検査科、リハビリテーション科、総合診療の専門医とする

→各診療科・領域で半数の専門医を配置する必要はなく、「上記診療科・領域のいずれかの専門医」が全医師数の半数を占めていれば良い

【教育】

●いわゆる「Student Doctor」の育成

→臨床実習生等の受け入れを行っていることを求める

●研修医数・専攻医数

→臨床研修を修了した医師・歯科医師に対する専門的な研修を受ける医師(専攻医を含む)・歯科医師の数が年間平均30人以上であることを求める

●幅広い基本診療科の専門研修プログラムを基幹施設として担っていること

→19基本領域(医科)すべての専門研修プログラムについて「基幹施設」指定を受けていることを求める

→特定機能病院Bでは、「当該医療機関の専門性に関する基本領域」について、専門研修プログラムについて「基幹施設」指定を受けていることを求める

→ただし、適用については「各施設の指定状況、地域の実情」を踏まえて別途検討する(例えば東京23区には多くの大学病院本院があるが、すべてが「病理」等のレア領域について基幹施設である必要があるか、なども検討していく)

●地域医療機関への学習機会の提供等

→地域の医療機関へ向けた教育・研修(例:疾病の診断・治療・管理等、感染対策、医療安全、災害対応等)などを行っていることを求める(大学病院の所属する「専門性の高い看護師」による、地域医療機関看護師向けの研修なども含む)

●看護師・薬剤師の実習受け入れ・育成

(看護師)

→▼看護師等学校養成所の教育課程における「臨地実習」受け入れること▼看護師の特定行為研修の指定研修機関であること(指定研修機関が学校の場合も含む)—を求める

→1年間程度の経過措置期間を設ける

(薬剤師)

→▼薬剤師養成課程に在籍する学生の実務実習を受け入れるための体制を整備している(認定実務実習指導薬剤師の配置)▼免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が提供できる体制を整備している(責任者・委員会の設置、プログラムの作成)—ことを求める

→1年間程度の経過措置期間を設ける

【研究】

●査読付き英語論文

→「当該特定機能病院に所属する医師等が発表した英語による論文の数が年間70件以上」の基準に変更なし、「Case ReportとLetterの割引」を発展的基準で適用する

●IRB設置:変更なし

●COI管理:変更なし

●研究支援組織設置等

→臨床研究の実施の支援を行う部門(いわゆるAcademic Research Organization:AROなどを想定)の設置を求める

【地域医療への人的協力(医師)】

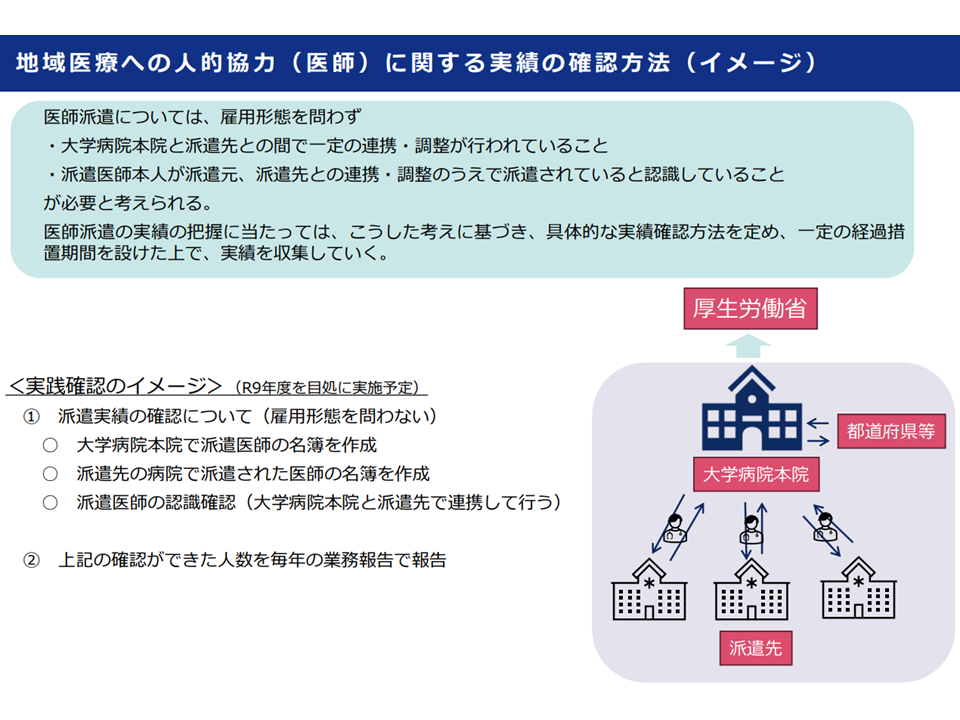

▽雇用形態によらず「大学病院本院と派遣先の連携・調整により6か月以上継続して派遣された医師の常勤医師換算数」を評価する(A医師・B医師・C医師・D医師・・・と医師が連続して派遣れる場合などには、個々の派遣期間が6か月未満であってもカウントする)

→具体的な基準は、次のように定める

(a)現時点では「大学病院本院が認識している派遣実績の報告」に基づいて、実際に行われている派遣実績を基本とした基準を設定する

(b)2027年度を目処に実績確認を開始し(下図)、その報告実績に基づいて適切な基準を改めて定める

医師派遣実績の確認方法イメージ(特定機能病院・地域医療支援病院検討会2 250918)

→大学病院本院の「分院」「サテライト診療所」は、これらが医師少数区域等に所在する場合に限って、派遣実績への算入を認める

→派遣医師は「派遣元の在籍期間が3年以上の医師」とする(「基本領域の専門医資格保有後の派遣」を主な対象とするイメージ)

「→大学病院本院→A病院→B病院・・」と派遣される場合には、最初の派遣(大学→A)のみカウントする

→医療機関の管理者(病院長)としての派遣は、派遣実績には含めない

→地域医療構想、医師確保計画を踏まえ、都道府県等と連携した派遣(地域医療構想における広域な観点で担う医師派遣・医師等の医療従事者の教育・広域な観点での診療等への協力・貢献、都道府県からの医師派遣要請への配慮、都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定など)をカウント対象とする

→「派遣先の所在地による評価の補正」などを発展的基準の中で検討し、織り込んでいく

【医療安全】(関連記事はこちら)

●管理者の要件

→別途定める「把握すべき重大事象」(いわゆるカテゴリA・B)について、医療安全管理委員会の報告を受けた場合には、当該部署等に介入するものであることを明確化する

→ただし、緊急を要すると認める場合には、医療安全管理委員会の議論を経ず、管理者の判断において当該部署等に介入する

●医療安全管理部門の設置

→別途定める「把握すべき重大事象」(いわゆるカテゴリA・B)について、検証を実施し、検証結果を記録し、医療安全管理委員会へ検証結果の報告を行い、必要な対策を実施する

→重大な事案が生じたと認めた場合に、医療安全管理委員会において当該部署等への必要な介入(特定の技術の一時的な停止などを含む)を議論し、管理者に報告する

●医療安全管理責任者の配置(要件(医療安全にかかる経験)、業務内容の明確化等)

→▼医療安全、医薬品安全、医療器機安全について必要な知識を有するもの▼副院長のうち管理者が指名するもの▼常勤職員で医師または歯科医師の資格を有するもの—に加えて「医療安全管理部門での業務経験を有すること」(併任可、6か月以上が望ましい)との要件を付加する

●医療安全管理任者の配置(業務内容の明確化等)

→求められる業務が▼管理者の業務に対する医療安全の観点からの助言・補佐▼医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者(以下、医療安全管理部門等)の業務方針・運営の管理▼医療安全管理部門等の業務の支援▼部署等や個々の従業者への指導等—であることを明確化

●監査委員会の設置(委員の要件の追加、監査内容の明確化)

→委員要件として「当該病院と利害関係の無い委員として、特定機能病院の医療に係る安全管理に関する識見を有する者(3年以上の特定機能病院の医療安全専従者の経験を有する者)を含む」ことを追加する

→監査内容について、「医療安全管理部門の指導および医療安全管理委員会の議論ならびに管理者の判断の状況についての記録を監査する」ことを明確化する

●ピアレビュー(内容の明確化等)

→▼特定機能病院として取り組むべき医療安全上の重点的課題を設定し、継続的改善を目指す▼課題は特定機能病院同士で検討する▼カテゴリA・カテゴリBに対する対策は特定機能病院内で共有する他、他の病院等の医療安全に資する情報を公表する—ことを明確化する

個々の特定機能病院の頑張り度合いを見る「発展的基準」は少し時間をかけて検討

こうした内容に異論・反論は出ていませんが、▼在籍3年未満の医師(専門研修中の医師)の派遣実績も勘案してほしい(門脇則光構成員:香川大学病院病院長、吉村健佑構成員:千葉大学医学部附属病院次世代医療構想センターセンター長/特任教授)▼小規模医療機関では院長も診療に携わっており、「実質的な地域医療への貢献」を勘案してほしい(門脇構成員、松田晋哉座長:福岡国際医療福祉大学ヘルスサービスリサーチセンター 所長/教授)▼医師派遣実績を地域医療構想・医師派遣とセットして勘案していくこと、総合診療科の設置促進に向けた基準を設けたことは優れている(村松圭司構成員:千葉大学医学部附属病院次世代医療構想センター特任教授)▼医師派遣の実績について「医師確保計画やDPC機能評価係数IIとの整合性」などを勘案し、効率化を図ってほしい(山崎元靖構成員:神奈川県健康医療局医務担当部長、関連記事はこちら)▼医療安全の基準については、「旧基準」が適用される病院も対象にすべき(岡俊明構成員:日本病院会副会長)▼総合診療科の医師育成を阻害しないような形で基準を設定・運用していってほしい。また「総合診療科を標榜しても良い」といった誤解が生じないように留意してほしい(今村英仁構成員:日本医師会常任理事)▼医師派遣による「地域医療への貢献」度合いは定量評価できるような検討を進めてほしい。「旧基準」が適用される病院には、「新基準クリアに向けた改善計画」提出を求めるなど、質向上を促進してほしい(松本委員)▼「地域医療への貢献度合い」を十分に評価できるようにしてほしい(長尾能雅構成員:名古屋大学医学部附属病院副病院長)▼今後、発展的基準を検討していくことになるが、その実現に向けた補助・診療報酬の設定なども検討してほしい(尾形裕也構成員:九州大学名誉教授)▼発展的基準について「できるだけ迅速に適用する」ような工夫をして、大学病院本院の経営を考えてほしい(吉村構成員)—などの注文・意見が出ています。

合理性のある意見も数多くありますが、基礎的基準、つまり承認要件には「明確さ」や「迅速性」が極めて強く求められます(曖昧な基準では不公平になりかねない、迅速性がなければ「新基準適用が遅れ、これまでの議論の趣旨が生かされない」という不都合が生じる)。

このため、上記意見は「発展的基準」設定の中で勘案し、基礎的基準については「原案通り適用する」ことになりました。

発展的基準は、さまざまデータ(例えば医師派遣の詳細など)を収集・分析したうえで検討することになり「1年、2年という時間をかけて、じっくり検討していく」ことになります。

こうした見直し内容は9月19日に開かれた社会保障審議会・医療部会でも了承され、加藤医療安全推進・医務指導室長は「今後、厚労省で医師派遣に関する具体的な基準を設定。その後、必要に応じてパブリックコメントを募集。その結果も踏まえて改正省令の公布や、関係通知の発出などを年度内(2025年度内)に行うことを目指す」とコメントしています。

なお、「上記の新基準をいつから適用するのか」は現時点で未確定ですが、近く特定機能病院は、上記のように「特定機能A」「特定機能B」「旧基準を適用する特定機能病院」の3区分となります。そして、基礎的基準クリアの難しさは「特定機能A>特定機能B>旧基準病院」となります。診療報酬で、これらを「同じ特定機能病院入院基本料」で評価して良いかどうかも、今後議論される可能性があります。

さらに、その後「発展的基準」が設定された暁には、2028年度・30年度の診療報酬改定で「発展的基準を満たす特定機能病院の評価(加算など)」が検討される可能性もあります。

今後の動きに要注目です。

【関連記事】

特定機能病院の承認要件見直し案固まる、医師派遣実績を新たに求め「基礎的基準」と「発展的基準」を設定—特定機能病院等あり方検討会

国際医療センター・循環器病センター・国がん、ハイレベル実績を持つが大学病院本院と同じ評価基準でよいか—特定機能病院等あり方検討会(2)

特定機能病院の医療安全要件を厳格化、患者間違い・機器誤使用での死亡事故等は全例把握・検証等を義務化—特定機能病院等あり方検討会(1)

大学病院本院「以外」の特定機能病院、大学病院本院とは異質で「特定機能病院と別の枠組み」での評価など検討へ―特定機能病院等あり方検討会

特定機能病院、「医療安全対策基準のさらなる厳格化」「検体検査の精度管理義務化」方針を決定―特定機能病院等あり方検討会(2)

大学病院本院、必須の「基礎的基準」と、積極的取り組みを見る「発展的(上乗せ)基準」の2段階評価へ―特定機能病院等あり方検討会(1)

大学病院本院に「医師派遣」実績も求めるが、地方にある病院等には緩やかな実績基準を設定しては―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

大学病院本院の「医師育成」機能重視した評価が必要、機能・実績等に応じた「類型化」も検討―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院に求められる機能を改めて整理、類型の精緻化・承認要件見直しなどの必要性を検討―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院、「第三者評価の受審」「改善状況の公表」を承認要件に―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

特定機能病院に「第三者評価受審と指摘事項の公表」求めてはどうか、特定機能病院側は「厳しい」と反論―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

地域医療支援病院、「医師の少ない地域」支援をプラスアルファ要件として設定可能に―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(1)

特定機能病院、国と異なる「プロフェッショナルの第三者」視点での評価受審を義務化してはどうか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

医師派遣機能、地域医療支援病院の「すべて」には求めるべきではない―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(1)

特定機能病院に第三者評価を義務付けるべきか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(2)

すべての地域医療支援病院が医師派遣等の医師少数区域支援機能を持つべき―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会(1)

地域医療支援病院、「在宅医療支援」「医師派遣」等の機能をどう要件化すべきか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

地域医療支援病院の承認要件見直しへ議論開始―厚労省・検討会

大学病院の院長、「選考会議」の議を経るなど選考過程を透明化―大学病院ガバナンス検討会

病院長の資質・能力の明確化を特定機能病院の承認要件に、選考プロセスの透明化も―大学病院ガバナンス検討会

特定機能病院の承認要件に「病院長の選任」に関する規定が盛り込まれる可能性も―大学病院ガバナンス検討会

特定機能病院や臨床研究中核病院、「医療安全管理部門の設置」などを承認要件に追加―厚労省

一般病院にも「高度な医療技術実施の際の安全管理体制」整備の努力義務を課す―社保審・医療部会

特定機能病院に医療安全管理体制強化や外部監査委設置などの要件追加―厚労省

特定機能病院に、「監査委員会」設置や「医療安全担当の副院長」配置を義務付け―厚労省

特定機能病院への集中立入検査を6月から実施、目的は「実態把握」―厚生労働省

女子医大病院と群馬大病院の特定機能病院の承認取り消し決定、特定機能病院の承認要件見直しも検討―塩崎厚労相