少子高齢化がさらに進む2040年に向け、看護師「特定行為研修」制度の内容改善に向けた議論始まる—看護師特定行為・研修部会

2025.8.5.(火)

今年度(2025年度)から2040年頃にかけて少子高齢化がさらに進展し、「特定行為研修を修了した看護師」の活躍にさらに期待が集まる。ただし、現在の特定行為研修の内容には「臨床現場とのギャップ」も指摘されており、特定行為研修の内容改善に向けた議論始める—。

8月4日に開催された医道審議会・保健師助産師看護師分科会の「看護師特定行為・研修部会」(以下、部会)で、こういった方針が固められました。ワーキンググループを設置して技術的・専門的な検討を進め、来年(2026年)2月の部会での見直し内容決定を目指します。

8月4日に開催された「第37回 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会」

特定行為研修の内容見直し論議をはじめ、2026年2月に見直し内容とりまとめを目指す

一定の研修(特定行為に係る研修、以下、特定行為研修)を受けた看護師は、医師・歯科医師の包括的指示の下で、手順書(プロトコル)に基づいて38行為(21分野)の診療の補助(特定行為)を実施することが可能になります(関連記事はこちらとこちら)。

2022年度から、人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代が75歳以上の後期高齢者になり始め、今年度(2025年度)には全員が後期高齢者となります。

さらに2025年度から2040年にかけて、高齢者人口そのものは大きく増えない(高止まりしたまま)ものの、医療・介護双方のニーズを抱えることの多い85歳以上の高齢者の割合が高まります。同時に、現役世代人口が急速に減少していきます。

このように、▼医療・介護の複合的ニーズが急速に膨らんでいく▼医療従事者の確保が難しくなっていく—中では、一定の医行為を行える「特定行為研修修了看護師」の活躍に大きな期待が集まっています。とりわけ、「在宅療養や介護施設など、医師の関与が手薄になりがちな場面」、「新型コロナウイルス感染症をはじめとする新興感染症対応」、「医師働き方改革を進める中で、医師からの重要なタスク・シフティング先」などで、特定行為研修修了看護師がさらに活躍することが期待されています。

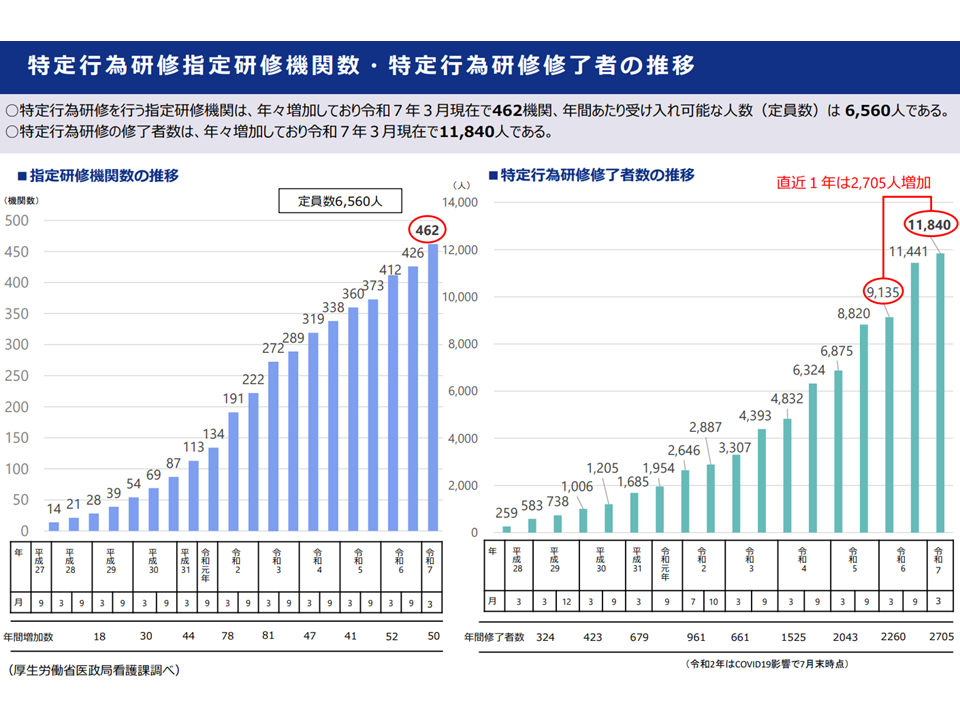

こうした期待に応える形で、特定行為研修を実施する指定研修機関(病院等)の指定、特定行為研修修了者の育成が進められており、本年(2025年)4月時点で指定研修機関は462施設、特定行為研修修了者は1万1840名に拡大しています。

特定行為研修指定研修機関数、特定行為研修修了者の推移(看護師特定行為・研修部会1 250804)

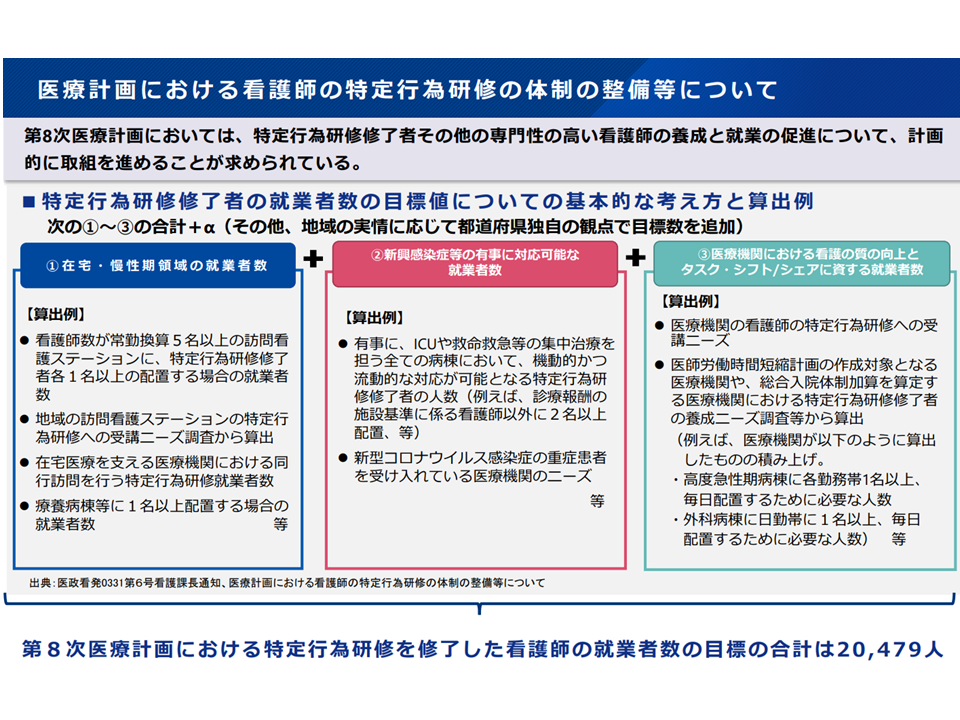

ただし、特定行為研修修了者の育成は、まだまだ十分ではありません。第8次医療計画(2024-29年度)の中では全国で「2万479名の確保が必要」との目標値が定められており、あと4年ほどで「倍増」しなければならない計算です。

特定行為研修修了者の養成目標は、第8次医療計画(2024-29年度)で2万人強(看護師特定行為・研修部会2 250804)

他にも、次のような課題も指摘されています。

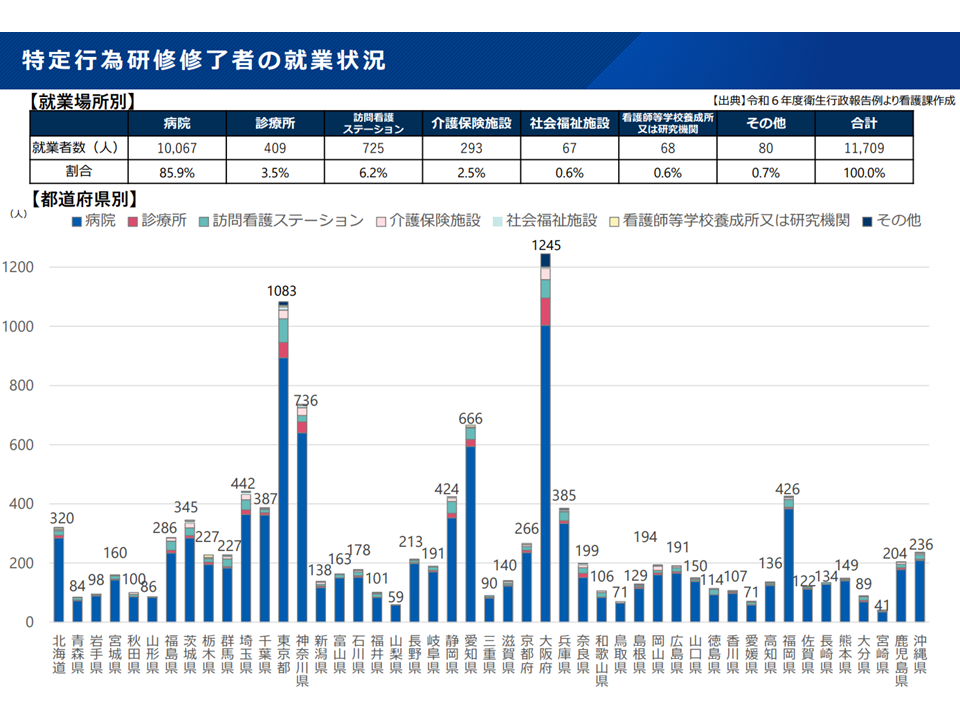

(1)病院への配置に偏っており、訪問看護ステーションや介護保険施設などへの配置はまだ十分ではない(地域別の偏りもある)

特定行為研修修了者の就業状況(看護師特定行為・研修部会3 250804)

(2)▽医学・医療等が進歩する中で「研修カリキュラムと診療ガイドライン等との間のミスマッチ」も生じている

このうち(2)のミスマッチについては、次のような指摘が現場からなされています。

▽特定行為(38行為)の1つに「抗がん剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射および投与量の調整」(「皮膚損傷に係る薬剤投与関連」区分)があり、研修の中で「少なくとも5症例以上実施する」こととされている

↓

▽「がん薬物療法に伴う血管外漏出に関する合同ガイドライン2023年版」(日本がん看護学会、日本臨床腫瘍学会、日本臨床腫瘍薬学会)では、「がん薬物療法の血管外漏出に対して『ステロイド局所注射を行わない』ことを弱く推奨する」とされている

↓

▽このため「研修修了に必要な症例数(5例以上)を確保・経験する」ことが難しい(結果、当該領域について、特定行為研修を修了することが難しくなってしまっている)

このステロイド薬局所注射以外にも医療・医学の進歩に伴って、「特定行為研修のカリキュラムが古くなってしまっている。現場にマッチしないものになっている」ものがあるかもしれません。

また、上述のように「訪問看護や介護施設に所属する看護師が特定行為研修を受講しやすくする」環境整備などのニーズも高まっています。

こうした状況を踏まえて厚労省は、次のように「特定行為研修の内容見直し」に向けた検討を始めることを提案しました。

【検討内容】

▽効率的・効果的な研修の在り方

▽特定行為の内容の見直し(上記の点など)

【検討体制、スケジュール】

▽学識者、特定行為研修管理者、手順書を出している医師・特定行為研修実践者などで構成されるワーキンググループを設置し、来年(2026年)1月に「見直し内容」案のとりまとめを目指す

↓

▽来年(2026年)2月に、部会で「見直し内容」の決定を目指す

↓

▽制度改正につなげる(見直し内容によって「法改正が必要となるのか」「通知改正で対応可能か」などが変わってくるため、制度改正の適用時期は現時点では未定)

部会委員はこの方向を歓迎・了承したうえで、▼特定行為研修がスタートして10年が経過し、医療現場も大きく変化している。特定行為研修の内容が、現場にマッチしているのか検証を進めるべき(山本則子委員:日本看護協会副会長)▼訪問看護の現場からは「在宅・慢性期領域のパッケージ研修が使いにくい」との声がある(訪問看護利用者等の状況は極めて多様(高齢者中心の訪問看護ステーションもあれば、医療的ケア時中心の訪問看護ステーションもある)であり、「この訪問看護ステーションには在宅・慢性期領域のパッケージ研修がマッチするが、別の訪問看護ステーションでは全くそぐわない」など)。カリキュラム等の見直しを検討すべき(樋口幸子部会長代理:済生会看護室室長)▼10年前の制度創設当初に特定行為研修を受けた看護師へのフォローアップ(知識のアップデートなども含めて)を考える必要がある。また特定行為研修修了看護師にも医師と同様の偏在(都市部、病院に多く、訪問看護に少ないなど)があり、これまでとは異なる育成方法も検討する必要があろう(家保英隆委員:全国衛生部長会長(高知県理事(保健医療担当))▼特定行為研修修了者がやりがいをもって業務に携われるように「処遇」の在り方(手当など)も考えていくべきではないか(江澤和彦委員:日本医師会常任理事)▼ある領域の特定行為研修を受けた後、2つ目、3つ目の領域の研修を受けたいと希望した場合、より受講しやすくする仕組みなども考えるべきであろう。また病院付属の訪問看護ステーションでは「研修受講で空いた穴への支援」が比較的しやすいものの、独立した訪問看護ステーションでは「研修で空いた穴」への対応が非常に難しく、後者への支援も検討すべき(園田孝志委員:日本病院会副会長)—といった具体的かつ前向きな提案が多数なされました。

また、石丸裕康委員(関西医科大学理事長特命教授)は、▼例えば訪問看護と病院とでは、求められる看護師像が異なる。それぞれの「理想像」から逆算して特定行為研修の在り方を検討すべき▼特定行為研修修了者に最も強く求められるのは「医療と看護との橋渡し」である点を忘れてはならない▼特定行為研修修了者の活躍に関する好事例を、各医療機関等がどのように情報収集しているのかを把握すべきではないか—といった提案を行いました。石丸委員の所属する関西医科大学(病院)では、病院長が強力なリーダーシップを発揮し、病院全体で「特定行為研修修了看護師の育成・活躍」を推進しています。今後、石丸委員の生の声に基づく制度改善論議が行われることにも期待が集まります。

ワーキングや部会の議論によっては「現在、38ある特定行為そのものを見直し、行為数が増減する」可能性もありますが、厚労省は「38行為を選定した十数年前の段階で、すでに医療行為の実施状況などを細かく精査している(ため、その可能性は小さいのではないか)」と考えています。

なお、上述した「ステロイド局所注射」の在り方は、ワーキング・部会でどう見直すかを議論しますが、その結果「5症例以上の経験」要件が廃止されるのか、「技術としては獲得しておくべき」と判断され、大きな見直しが行われないのかは不透明です。

また、現時点で「5症例以上の経験」が難しい点を踏まえて、厚労省は経過措置(当面の措置)として「シミュレーター等を利用し『実際に患者に対して実施する実習』と遜色なく実施されている場合には症例数に含めることを可能とする」との制度見直し(医政局長通知改正)を行う構えです。

特定行為研修制度への理解、看護師のキャリアの在り方検討なども重要

ほか、特定行為研修制度の運用をめぐって、沼崎美津子委員(脳神経疾患研究所在宅看護センター結の学校・南東北福島訪問看護ステーション結統括所長)からは、▼「特定行為制度を十分に把握・理解している医師」もいるが、「特定行為制度とは何か」から説明しなければならない医師も少なくない。特定行為研修制度の地域医療機関・医師への周知・啓発にも力を入れるべきである▼訪問看護先の患者・家族が、緊急に「別の医療機関、別の訪問看護ステーション」を利用するケースがあるが、「処置の内容」などの詳細な情報が把握できず、訪問看護師が困ってしまう場面もある。患者・家族・地域住民への啓発にも力を入れる必要がある—との指摘もなされました。

前者の「医師の理解」については、茨城県の真壁医師会では「標準手順書を作成し、地域の医療機関に周知・活用を要請していく」取り組みを行っています(おそらく初の「地域医師会」による特定行為研修制度支援)。こうした動きが日本全国に広まっていくよう、例えば日本医師会等による協力にも期待が集まります。なお、この点について酒井郁子委員(千葉大学教授)は「在宅療養患者への対応について、訪問看護を依頼するよりも、別の訪問診療を行っていく医療機関への依頼を優先するケースがあると聞く。ここには診療報酬も関係しているため、検討が必要である」とコメントしています。

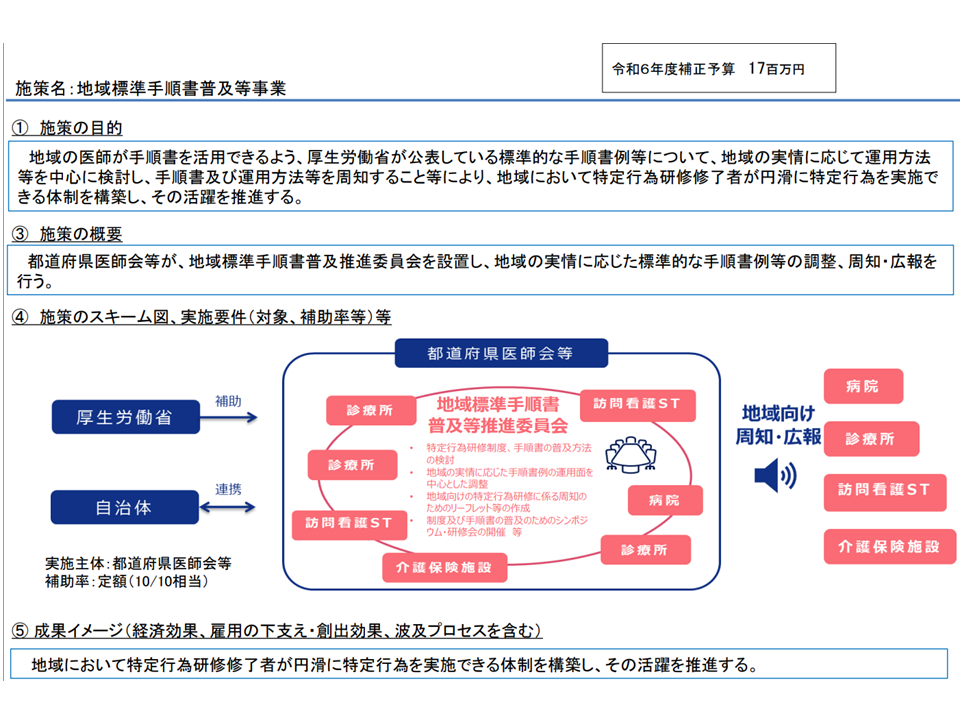

厚生労働省も2024年度の補正予算を活用して、「都道府県医師会等が、地域標準手順書普及推進委員会を設置し、地域の実情に応じた標準的な手順書例等の調整、周知・広報を行う」ことを支援する地域標準手順書普及等事業(1700万円)を行っています。

地域標準手順書普及等事業(看護師特定行為・研修部会4 250804)

ところで、研修負担軽減のために「一部のカリキュラムを基礎教育(看護師育成のカリキュラム)で履修することを認めてはどうか」との議論も行われています(基礎教育で修得した単位を、特定行為研修でも認める)。ただし、この点については「単なる科目の振り替えや、安易な簡素化を目指すべきではない」(國土典宏部会長:国立国際医療センター理事長、山本委員)、「看護師資格を取得し、現場を経験してから、特定行為研修の中で学ぶことが重要な部分が非常に多い」(樋口部会長代理)などの指摘もあり、必要に応じて「看護師育成のカリキュラムの中で考えていく」ことになります。

また、中尾一久委員(全日本病院協会常任理事)は「在宅患者が脱水状態にある際には輸液を行う必要があるが、訪問看護ステーションには『点滴パック』を配備できず、医師の指示を受けた訪問看護師が薬局で点滴パックを入手し、患者宅に向かわなければならないという非効率が生じている」と例をあげ、こうした制度上の課題解決論議の必要性も指摘しています。

他方、園田委員は、病院経営者の視点では、看護師にキャリアを積んでもらう中で、特定行為研修などを受講して専門性を高めてほしい」面と、「マネジメント力を上げて管理者になってほしい」面の双方があることを指摘しています。看護師のキャリアとして、大きく「専門性を高めていく」方向(専門看護師、認定看護師、特定行為研修受講を目指す)と、「マネジメント力を高めていく」方向(看護管理者を目指す)の2つがありますが、看護師確保が難しくなる中では「専門知識・技術とマネジメント力の双方を持つ、言わば二刀流、二枚看板の看護師のニーズも高まっていく」可能性があります。もっとも、二刀流・二枚看板には「当該看護師の負担が非常に重くなる」面もあり、今後、看護師のキャリアをどのように考えていくのか、じっくり検討していく必要があるでしょう。

【関連記事】

弘前大病院、帝京大病院、東京医大病院、東京女子医大病院、虎ノ門病院など39施設を看護師特定行為研修機関に新指定―厚労省

埼玉県立小児医療センターや中東遠総合医療センター、広島赤十字・原爆病院など14機関を、看護師特定行為研修機関に新指定―厚労省

東北医科薬科大学病院や埼玉医科大学など39機関を、看護師特定行為研修機関に新指定―厚労省

「特定行為研修修了看護師」の活躍に向け、茨城県の真壁医師会が標準手順書作成しバックアップ―看護師特定行為・研修部会

札幌医大病院や済生会横浜 市南部病院、平塚市民病院など13機関を、看護師特定行為研修機関に新指定―厚労省

「特定行為研修を修了した看護師」の介護保険施設等配置で、「状態悪化の手前で対応→入院の防止」など可能に―看護師特定行為・研修部会

国がん東病院や都立墨東病院、大阪医療センターなど22機関を、看護師特定行為研修機関に新指定―厚労省

特定行為研修修了者の計画的育成に向け、看護課長通知で「計画の作成→実行→評価・改善」の内容を具体的に示す―看護師特定行為・研修部会

在宅・慢性期領域、感染症対応、医師からのタスク・シフトに必要な特定行為研修修了者数の合計+αを養成―看護師特定行為・研修部会

訪問看護師・専門性の高い看護師など計画的に育成!病院薬剤師の「奨学金返済を免除する」仕組みを検討!—第8次医療計画検討会

戸田中央総合病院、宮崎東病院などを看護師特定行為研修機関に新指定、ついに全都道府県で研修可能に―厚労省

特定行為研修修了看護師、「どこで、どのようなスキルを持った者が何人必要か」とのニーズに沿った養成が重要―看護師特定行為・研修部会

旭川医大病院、信大病院、HITO病院など18機関、新たに看護師特定行為研修機関に新指定―厚労省

群馬大病院、三井記念病院など50機関を看護師特定行為研修機関に新指定、46都道府県で272機関が指定済―厚労省

東北大病院、山梨大病院、愛媛大など31機関を看護師特定行為研修機関に新指定、46都道府県で222機関が指定済―厚労省

2022年度診療報酬改定に向け、「特定行為研修修看護師」の評価拡充など検討せよ―規制改革推進会議

北大病院、東大病院、済生会福岡総合病院など57機関を看護師特定行為研修機関に新指定、44都道府県で191機関が指定済―厚労省

看護師の特定行為研修、新たに「救急領域」をパッケージ研修に追加―看護師特定行為・研修部会

倉敷中央病院など21機関を「看護師に特定行為研修を実施する機関」に追加、40都道府県で134機関が指定済―厚労省

相澤病院など26機関を「看護師に特定行為研修を実施する機関」に追加、39都道府県で113機関が指定済―厚労省

看護師に特定行為研修を実施する機関、34都道府県・69機関に―厚労省

看護師特定行為研修、▼在宅・慢性期▼外科術後病棟管理▼術中麻酔―の3領域でパッケージ化―看護師特定行為・研修部会

看護師の特定行為研修、「在宅」や「周術期管理」等のパッケージ化を進め、より分かりやすく―看護師特定行為・研修部会

感染管理など、特定看護師配置を診療報酬算定の要件にできないか検討を—神野・全日病副会長

医学部地域枠の地元出身者への限定や、特定看護師確保策などを医療計画に記載—医療計画見直し検討会(2)

看護師の行う特定行為「気管挿管」「抜管」を除く38行為に―15年10月から研修開始、医道審部会

特定行為研修、厚労省が詳細を通知―10月施行に向け

日慢協が「看護師特定行為研修」の受講者募集

看護師の特定行為で「手順書例集」を公表、「医療現場で手順書作成の参考に」―全日病

医師・看護師確保策や在宅医療・訪問看護の整備目標など、医療計画に具体的に記載を—厚労省

日病が「特定行為研修を修了した看護師」の育成拡大をサポート―日病・相澤会長(2)

医師の働き方改革に向け、特定行為研修修了看護師の拡充や、症例の集約など進めよ―外保連

3割程度の救急病院で医師の働き方改革が「困難」、医師増員での対応は実現可能か―日医

自身の判断で医行為を実施できる看護師「ナース・プラクティショナー」創設に向け検討を始めよ―日看協

日病が「特定行為研修を修了した看護師」の育成拡大をサポート―日病・相澤会長(2)

医師の働き方改革に向け、特定行為研修修了看護師の拡充や、症例の集約など進めよ―外保連