看護師特定行為研修、指導者が研修受講看護師の技量を見極め「柔軟な実習実施」を認めるなどの効率化を図る—看護師特定行為研修WG

2025.11.12.(水)

今年度(2025年度)から2040年頃にかけて少子高齢化がさらに進展し、「特定行為研修を修了した看護師」の活躍にさらに期待が集まる。そうした中で、より特定行為研修を受講しやすくするため、例えば「研修受講者の技量を指導者が見極めて、柔軟な実習実施を可能とする」ことや「既に履修した科目については、研修の免除を認める」などの制度改善を図ってはどうか—。

また、特定行為の内容について最新の医療・看護状況を踏まえた見直しを行ってはどうか—。

「看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ」(以下、ワーキング)が11月10日に開催され、こうした議論が行われました。来年(2026年)1月までに意見を取りまとめ、その後2月の「看護師特定行為・研修部会」(以下、部会)での見直し内容決定を目指します。

効率的な研修の前提として「質を担保」できる仕組みも整える

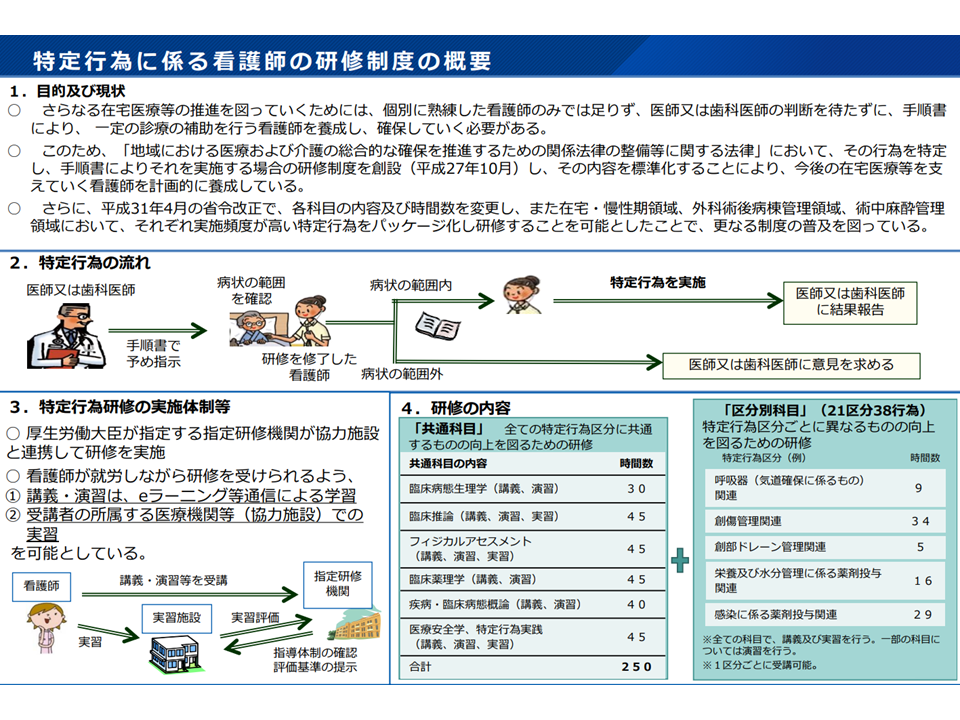

一定の研修(特定行為に係る研修、以下、特定行為研修)を受けた看護師は、医師・歯科医師の包括的指示の下で、手順書(プロトコル)に基づいて38行為(21分野)の診療の補助(特定行為)を実施することが可能になります(関連記事はこちらとこちら)。

看護師特定行為研修制度の全体像(看護師特定行為研修WG1 250917)

今年度(2025年度)までに、人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代が75歳以上の後期高齢者になります。さらに2025年度から2040年にかけて、高齢者人口そのものは大きく増えない(高止まりしたまま)ものの、医療・介護双方のニーズを抱えることの多い85歳以上の高齢者の割合が高まります。同時に、現役世代人口が急速に減少していきます。

このように、▼高齢化の進展に伴って医療・介護の複合的ニーズが急速に膨らんでいく▼少子化に伴って医療従事者の確保が難しくなっていく—中では、一定の医行為を行える「特定行為研修修了看護師」の活躍に大きな期待が集まっています。とりわけ、「在宅療養や介護施設など、医師の関与が手薄になりがちな場面」、「新型コロナウイルス感染症をはじめとする新興感染症対応」、「医師働き方改革を進める中で、医師からの重要なタスク・シフティング先」などで、特定行為研修修了看護師がさらに活躍することが期待されています。

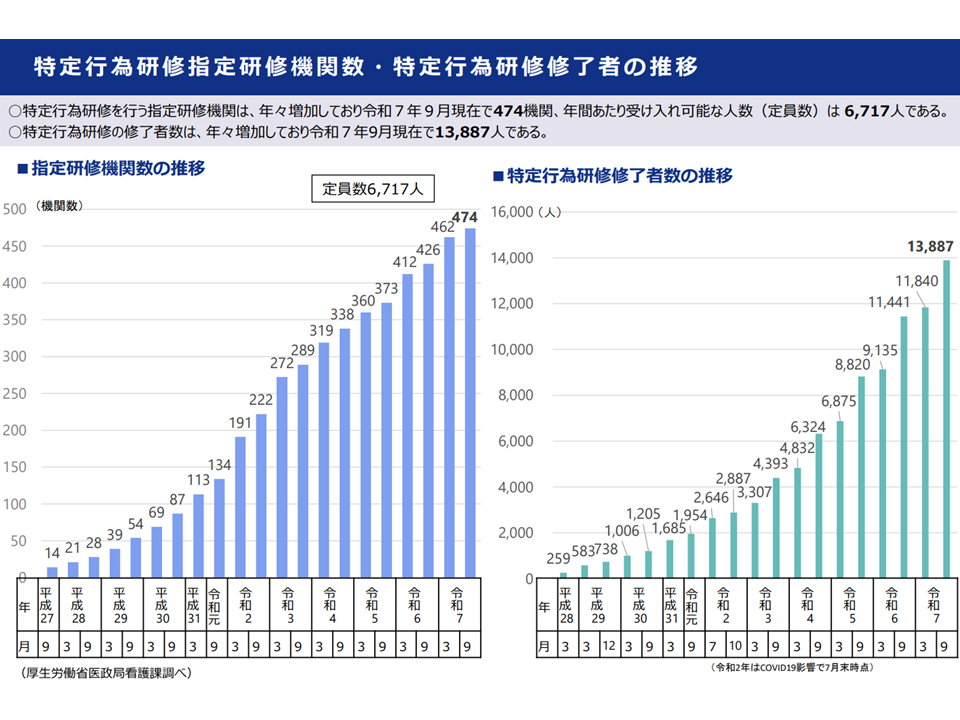

本年(2025年)9月時点で、特定行為研修を実施する指定研修機関は474施設(定員6717名)、特定行為研修修了者は1万3887名に拡大しています。

特定行為研修の最新状況(看護師特定行為研修WG2 250917)

ただし、特定行為研修修了者の育成は、まだまだ十分ではなく、また「研修の内容や運用、さらに特定行為そのものにも改善点がある」ことも指摘されています。そこで厚労省はワーキングを設置し、「現場感覚に富んだメンバー」で特定行為研修制度について、▼効果的・効率的な研修の実施に向けてどういった見直し等が考えられるか▼特定行為の内容についてどういった見直し等が考えられるか—の検討を行っています。

11月10日の会合では、これまでの検討・議論の内容(関連記事はこちら(第1回)とこちら(第2回))を踏まえた「とりまとめ」の骨子案が厚生労働省から示され、これに基づいた議論を行いました。

制度改革のポイントは、大きく(1)効果的・効率的な研修の推進(2)特定行為の内容見直し—の2つと言えます。

まず(1)の「効果的・効率的な研修の推進」に関しては、「基礎教育→新人研修→臨床経験→特定行為研修など」といった具合に看護師が経験を積む中で知識・技術をシームレスに積み上げていける仕組みとともに、「特定行為研修そのものの負担」軽減を実現するために次のような見直し方向案が提示されました。

●シームレスな研修の仕組みの構築

▽「どの段階で何を学ぶべきか」は、看護基礎教育や新人看護職員研修の現状等も踏まえた検討が必要であり、「それぞれの検討の場で具体的な議論を行っていく」必要がある(例えば、疾患ごとに「基本的な兆候、フィジカルアセスメント、臨床推論までを一連で学ぶカリキュラム構造」とし、ほとんどの看護師が経験するであろう基本的な疾患から始め、徐々に広げていくことなどが一例として考えられる)

●効率的な実習の確保

▽区分別科目における「実習」について、次のように考えてはどうか

▼シミュレーター等を積極的に活用して、効率的に知識・技能を習得していく

▼ただし、医療現場において「患者に対する実技も実施することを必須」とする

▼研修修了に必要な患者に対する症例数は、受講する看護師の習得状況等を踏まえて指定研修機関が設定する(例えばベテラン看護師は過去の経験を活かせるので、「研修中の症例数は少なくすむ」と考えられる)

▼研修の質、修了後の実践の質を担保する観点から以下の対応を講じる

(a)区分別科目の評価方法について「各種実習の観察評価」を「患者に対する実習の観察評価」と明示する

(b)参考となる区分別科目ごとの到達目標を提示する(通知・事務連絡などで再周知する)

(c)研修受講中は受講者の習得状況に応じて補習を行うことを必須とする

(d)研修修了後に患者に対して行う前に知識及び技能に関する確認を受けることを必須とし、「最初の患者については、医師と一緒に実施する」ことを新たに推奨する

●科目単位の履修免除

▽「科目単位での履修免除」が望ましく、「科目単位の履修証明」を発行できる要件を明確にする

(科目単位の履修証明書を発行できる要件)

▼特定行為研修の内容・運用の詳細を示した通知「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行などについて」に示された「学ぶべき事項」を網羅した研修内容であること

▼研修が「各科目で理解度を確認する」構造になっていること

▼「共通科目、区分別科目の到達目標に到達している」ことを確認していること

▽履修したことを確認する統一したフォーマット、例えば「履修証明書(仮称)」があると指定研修機関において判断しやすく、履修免除の導入の推進や適正な運用につながると考えられる

(履修証明書(仮称)の項目)

▼受講者氏名

▼看護師籍登録番号

▼履修した科目、受講期間、使用した教材

▼評価結果

▼履修証明発行機関名・責任者名

▽履修証明書(仮称)を発行するにあたっては、「特定行為研修管理委員会で審査を行い、研修の内容や質が担保される」ことが望ましい

▽履修からの期間が長期に経過している場合など「履修証明書(仮称)だけでは本人の能力を図ることが難しい」場合は、必要に応じて筆記試験などの一定の能力の判断や復習するような講義等を受けた記録の確認など特定行為研修管理委員会において審査することが望ましい

こうした内容に異論・反論は出ておらず、「方向性は固まった」と言えるでしょう。

なお渋谷智恵構成員(、日本看護協会看護研修学校認定看護師教育課程・課程長)からは「『研修修了に必要な患者に対する症例数は、受講する看護師の習得状況等を踏まえて指定研修機関が設定する』点について、現場の指導者が個々の看護師の力量を見定めて設定・決定することを明確にすべき」との要望が出ています。他の構成員も「現場の指導者が力量を見極めること」の重要性を確認しています(とりまとめに盛り込むか、運用中で明確にするかは今後調整される見込み)。

また、「どういった項目を、どの段階で学ぶべきか」については、看護基礎教育や新人看護職員研修の見直しに向けた「それぞれの検討の場」で議論が進められる見込みですが、ワーキングにおいて、上記のほか次のような意見も出ていることが報告される見込みです。

(意見)

▼例えば、解剖生理学といった比較的基礎に近い内容は看護基礎教育に取り入れ、医療安全学や臨床薬理学などは、実際の臨床現場に出て学びながら行うほうが方が効率が良いのではないか

▼看護基礎教育で特定行為研修の共通科目の概論を学び、新人看護職員研修で現場の実症例でアセスメントや判断能力を定着させ、特定行為研修で更に高度な内容を学ぶような仕組みがよいのではないか

他方(2)特定行為の内容に関しては、厚労省から、これまでの議論を踏まえた次のような見直しの方向性案が提示されています。

【末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル(Midlineカテーテル)の挿入】

→▼在宅領域でも有用で、実用性が高いと考えられる▼「末梢留置型中心静脈注射用カテーテル(PICC)の挿入の特定行為研修を修了した看護師が臨床でMidlineカテーテルの実施を求められる」ため、臨床現場でのニーズも高いと考えられる—ことから、特定行為とすることは有用である

→手続きの煩雑さを考慮し「現行の通知のなかで読める」ようにすることが妥当

【抗がん剤その他薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射および投与量の調整】

→学会から「削除すべき」旨の提案がある

→ただし、「他の薬剤の血管外漏出時の初期対応に本行為の学習が活かされた」事例もある

→「1年間の経過措置期間」を設け、当該行為に係る研修の受講状況、臨床現場での活用状況を調査をしたうえで、臨床における影響等を確認して特定行為から削除することとしてはどうか

後者について、前回会合で意見が割れていましたが、「経過措置を置き、状況を見たうえで削除する」という方向をワーキング構成員は了承しています。

このほか特定行為研修受講をより推進していくために、次のような提案もワーキングからなされる見込みです。

▽生涯学習として看護師一人一人が自己研鑽に取り組むよう、看護基礎教育の中で「看護師としてのキャリアプランを考えられる」ようなカリキュラムを取り入れることが重要である

▽各自が取り組む生涯学習を、効率的かつ一元的に自身の経験やスキルを把握することができるよう、将来的に「看護職が自身のキャリア情報を一元的に閲覧・管理できるポータルサイトNuPS」(Nurse Portal Site)の活用を検討していくことが重要である

▽シミュレーターの活用は非常に有効だが、費用が高額であることや使用頻度や消耗品の問題など「教材として広めることが大変」な部分もあり、シミュレーターの共同利用など教材として指定研修機関、協力施設において広く活用できる仕組みづくりが必要である

▽特定行為研修の受講希望者が「自分にあった受講スタイル」を見つけやすいよう、「費用も含めた特定行為研修を比較できるコンテンツの作成や当該情報の発信」が必要である

▽「指定研修機関同士の情報共有」により指定研修機関が自己点検を行える仕組みづくりを行い、研修内容等のバラつきをなくす取り組みが重要である

近くワーキングで「とりまとめ」を行い、その後、年明け2月(2026年2月)の「看護師特定行為・研修部会」(以下、部会)で見直し内容を決定する運びとなります。

【関連記事】

看護師特定行為研修、研修受講者の技量に応じた「柔軟な実習実施」「研修の一部免除」を行ってはどうか—看護師特定行為研修WG

看護師「特定行為研修」、効率化により受講者増を狙うとともに、「研修の質の維持・向上」を図るべき—看護師特定行為研修WG

少子高齢化がさらに進む2040年に向け、看護師「特定行為研修」制度の内容改善に向けた議論始まる—看護師特定行為・研修部会

弘前大病院、帝京大病院、東京医大病院、東京女子医大病院、虎ノ門病院など39施設を看護師特定行為研修機関に新指定―厚労省

埼玉県立小児医療センターや中東遠総合医療センター、広島赤十字・原爆病院など14機関を、看護師特定行為研修機関に新指定―厚労省

東北医科薬科大学病院や埼玉医科大学など39機関を、看護師特定行為研修機関に新指定―厚労省

「特定行為研修修了看護師」の活躍に向け、茨城県の真壁医師会が標準手順書作成しバックアップ―看護師特定行為・研修部会

札幌医大病院や済生会横浜 市南部病院、平塚市民病院など13機関を、看護師特定行為研修機関に新指定―厚労省

「特定行為研修を修了した看護師」の介護保険施設等配置で、「状態悪化の手前で対応→入院の防止」など可能に―看護師特定行為・研修部会

国がん東病院や都立墨東病院、大阪医療センターなど22機関を、看護師特定行為研修機関に新指定―厚労省

特定行為研修修了者の計画的育成に向け、看護課長通知で「計画の作成→実行→評価・改善」の内容を具体的に示す―看護師特定行為・研修部会

在宅・慢性期領域、感染症対応、医師からのタスク・シフトに必要な特定行為研修修了者数の合計+αを養成―看護師特定行為・研修部会

訪問看護師・専門性の高い看護師など計画的に育成!病院薬剤師の「奨学金返済を免除する」仕組みを検討!—第8次医療計画検討会

戸田中央総合病院、宮崎東病院などを看護師特定行為研修機関に新指定、ついに全都道府県で研修可能に―厚労省

特定行為研修修了看護師、「どこで、どのようなスキルを持った者が何人必要か」とのニーズに沿った養成が重要―看護師特定行為・研修部会

旭川医大病院、信大病院、HITO病院など18機関、新たに看護師特定行為研修機関に新指定―厚労省

群馬大病院、三井記念病院など50機関を看護師特定行為研修機関に新指定、46都道府県で272機関が指定済―厚労省

東北大病院、山梨大病院、愛媛大など31機関を看護師特定行為研修機関に新指定、46都道府県で222機関が指定済―厚労省

2022年度診療報酬改定に向け、「特定行為研修修看護師」の評価拡充など検討せよ―規制改革推進会議

北大病院、東大病院、済生会福岡総合病院など57機関を看護師特定行為研修機関に新指定、44都道府県で191機関が指定済―厚労省

看護師の特定行為研修、新たに「救急領域」をパッケージ研修に追加―看護師特定行為・研修部会

倉敷中央病院など21機関を「看護師に特定行為研修を実施する機関」に追加、40都道府県で134機関が指定済―厚労省

相澤病院など26機関を「看護師に特定行為研修を実施する機関」に追加、39都道府県で113機関が指定済―厚労省

看護師に特定行為研修を実施する機関、34都道府県・69機関に―厚労省

看護師特定行為研修、▼在宅・慢性期▼外科術後病棟管理▼術中麻酔―の3領域でパッケージ化―看護師特定行為・研修部会

看護師の特定行為研修、「在宅」や「周術期管理」等のパッケージ化を進め、より分かりやすく―看護師特定行為・研修部会

感染管理など、特定看護師配置を診療報酬算定の要件にできないか検討を—神野・全日病副会長

医学部地域枠の地元出身者への限定や、特定看護師確保策などを医療計画に記載—医療計画見直し検討会(2)

看護師の行う特定行為「気管挿管」「抜管」を除く38行為に―15年10月から研修開始、医道審部会

特定行為研修、厚労省が詳細を通知―10月施行に向け

日慢協が「看護師特定行為研修」の受講者募集

看護師の特定行為で「手順書例集」を公表、「医療現場で手順書作成の参考に」―全日病

医師・看護師確保策や在宅医療・訪問看護の整備目標など、医療計画に具体的に記載を—厚労省

日病が「特定行為研修を修了した看護師」の育成拡大をサポート―日病・相澤会長(2)

医師の働き方改革に向け、特定行為研修修了看護師の拡充や、症例の集約など進めよ―外保連

3割程度の救急病院で医師の働き方改革が「困難」、医師増員での対応は実現可能か―日医

自身の判断で医行為を実施できる看護師「ナース・プラクティショナー」創設に向け検討を始めよ―日看協

日病が「特定行為研修を修了した看護師」の育成拡大をサポート―日病・相澤会長(2)

医師の働き方改革に向け、特定行為研修修了看護師の拡充や、症例の集約など進めよ―外保連