訪問診療における居宅同意型のオンライン資格確認等システムなどの導入経費一部補助を2025年度も継続—厚労省

2025.5.14.(水)

訪問診療等、オンライン診療等、外来診療等(通常とは異なる動線・機器故障時等の資格確認)における「居宅同意取得型のオンライン資格確認」システム、オンライン請求等の義務化対象「外」施設向けの簡素な「資格確認限定型しかくオンライン資格確認」システムの導入経費について一定の補助を行っているが、本年度(2025年度)も継続する。補助金申請は「来年(2026年)1月15日まで」とする—。

厚生労働省は5月12日に事務連絡「オンライン資格確認の導入のための医療機関・薬局への財政支援について(周知依頼)」を示し、こうした考えを明らかにしました(厚労省のオンライン資格確認等に関する医療機関等向け総合ポータルサイトはこちら)。

訪問診療等では「通常と異なるオンライン資格確認等システム」を活用

医療DXの推進を目指し、マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)での医療機関受診を基本とする仕組み(マイナンバーカードと保険証の一体化)が進められています(もっとも、▼既に発行されている保険証▼保険者の発行する資格確認書—による受診も可能、関連記事はこちら)。

マイナ保険証の利用促進のためには「どの医療機関にかかっても、マイナ保険証で資格確認を行える(=1-3割負担で済む)」ようになることが極めて重要です。

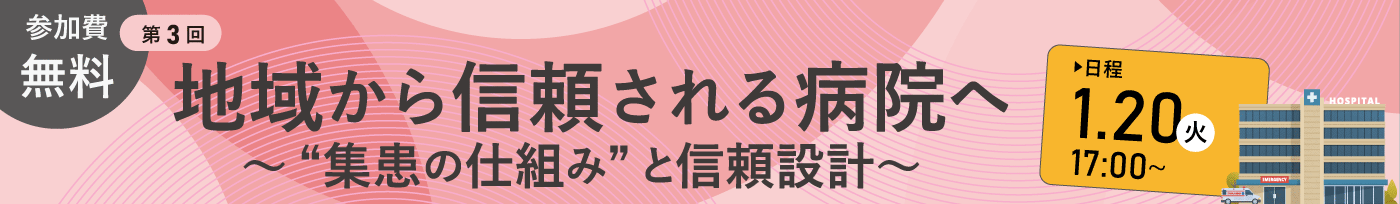

ところで、在宅医療においては、通常のオンライン資格確認等システム(患者が来院して窓口のカードリーダーシステムでマイナ保険証をかざす仕組み)とは異なり、医師が持参するモバイル端末などを用いて資格確認を行う仕組み(居宅同意取得型)を用いることになります(関連記事はこちら)。

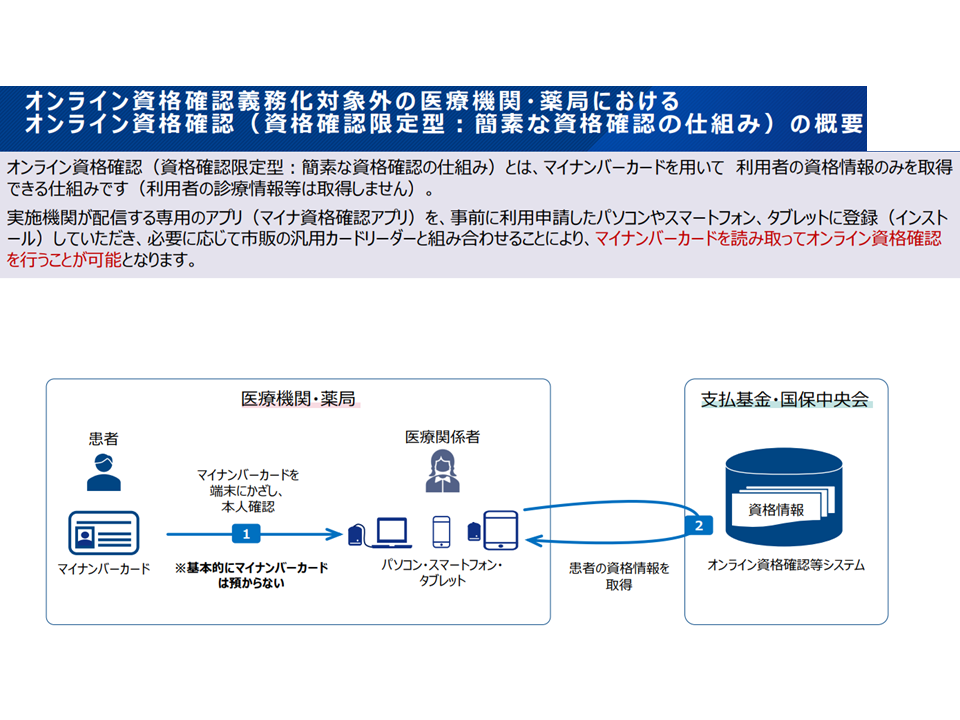

また、紙レセ対応が認められている一部医療機関(小規模、医師が高齢)では、簡素な仕組み(資格確認限定型)の導入が認められています。

こうした「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム」等を導入するには、当然「新たな経費」が発生するため、厚労省は補助を行っています。今般の事務連絡では「この経費補助を2025年度も継続して行う」とともに、改めて補助の概要を整理・明確化しています。

【補助対象】

▽訪問診療等、オンライン診療等、外来診療等(通常とは異なる動線・機器故障時等の資格確認)におけるオンライン資格確認(居宅同意取得型)の導入、義務化対象外施設におけるオンライン資格確認(資格確認限定型)の導入に必要な機器等の費用

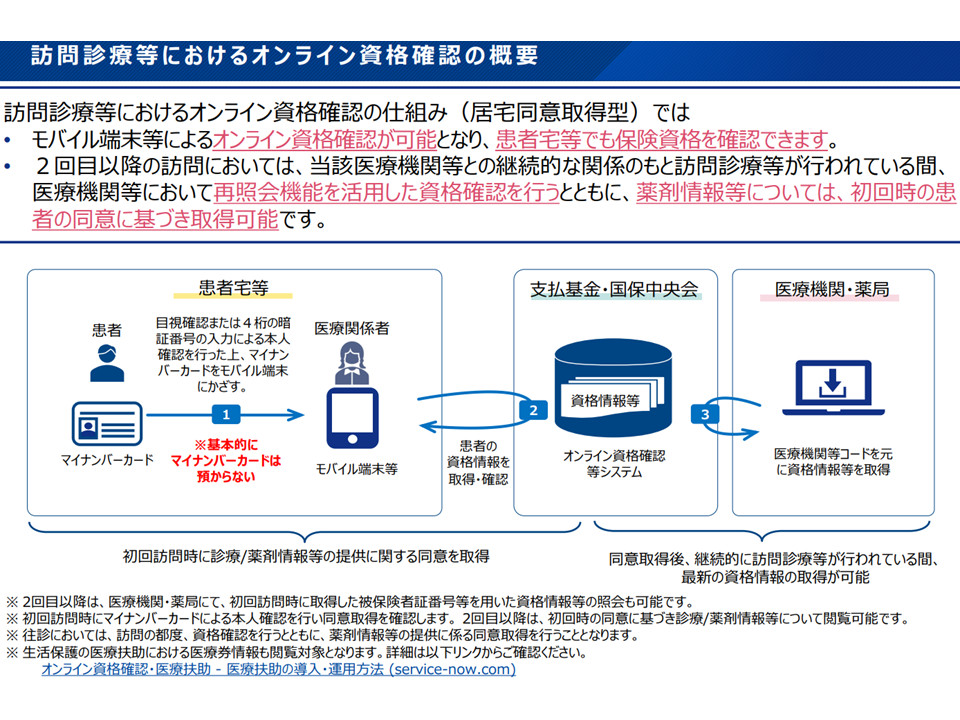

●訪問診療等における居宅同意取得型の導入

→患者宅等でのマイナンバーカードの読取や資格確認等のためのモバイル端末等の導入、レセコン改修等のための経費について、病院では2分の1(補助上限41万1000円)、クリニックでは2分の1(同8万5000円)、薬局では4分の3(同12万8000円)を補助する

訪問診療等における居宅同意取得型の導入

訪問診療等における居宅同意取得型の導入補助

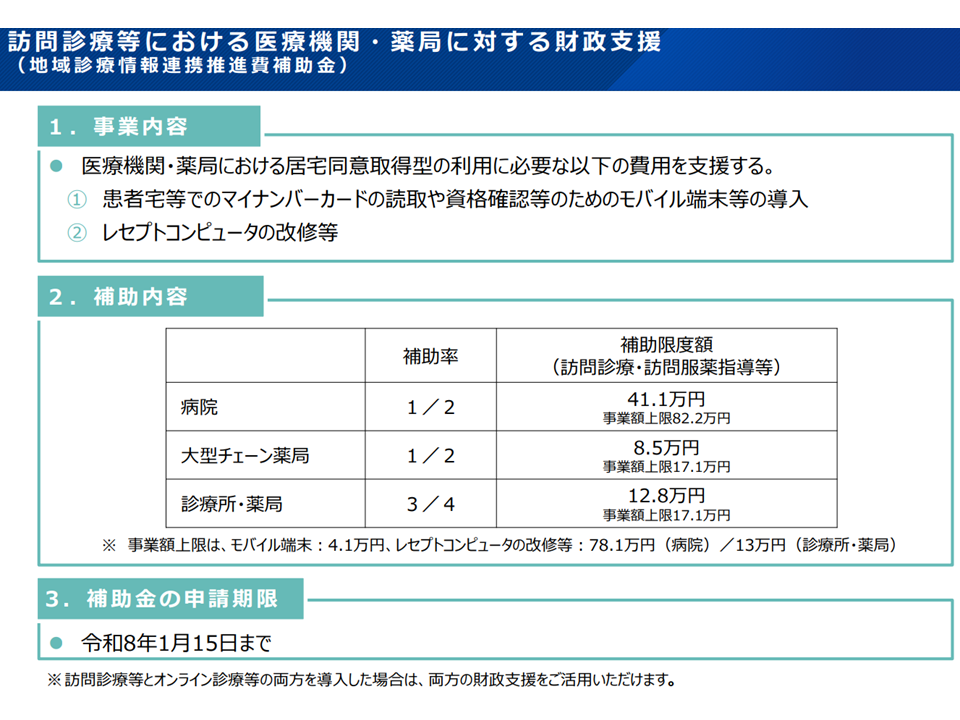

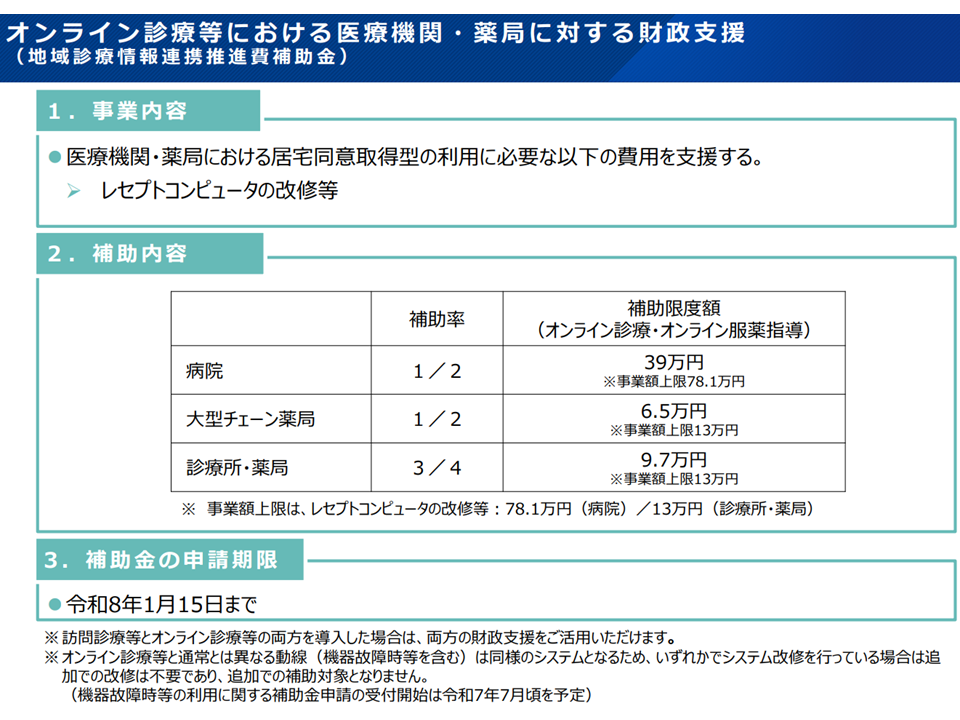

●オンライン診療等における居宅同意取得型の導入

→レセコンの改修等のための経費について、病院では2分の1(補助上限39万円)、クリニックでは2分の1(同6万5000円)、薬局では4分の3(同9万7000円)を補助する

オンライン診療等における居宅同意取得型の導入

オンライン診療等における居宅同意取得型の導入補助

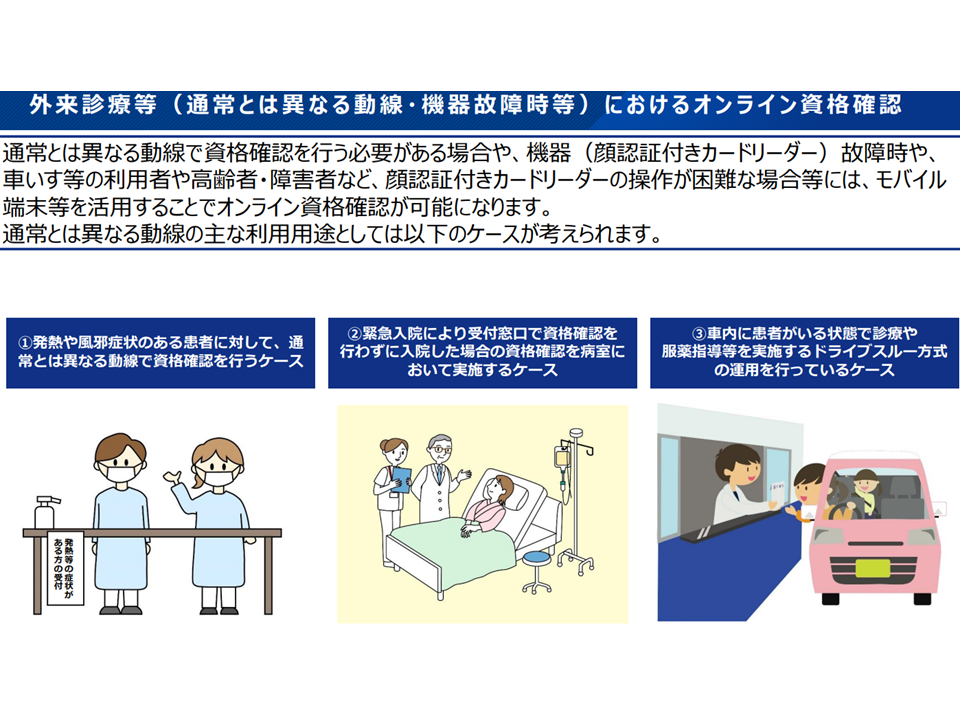

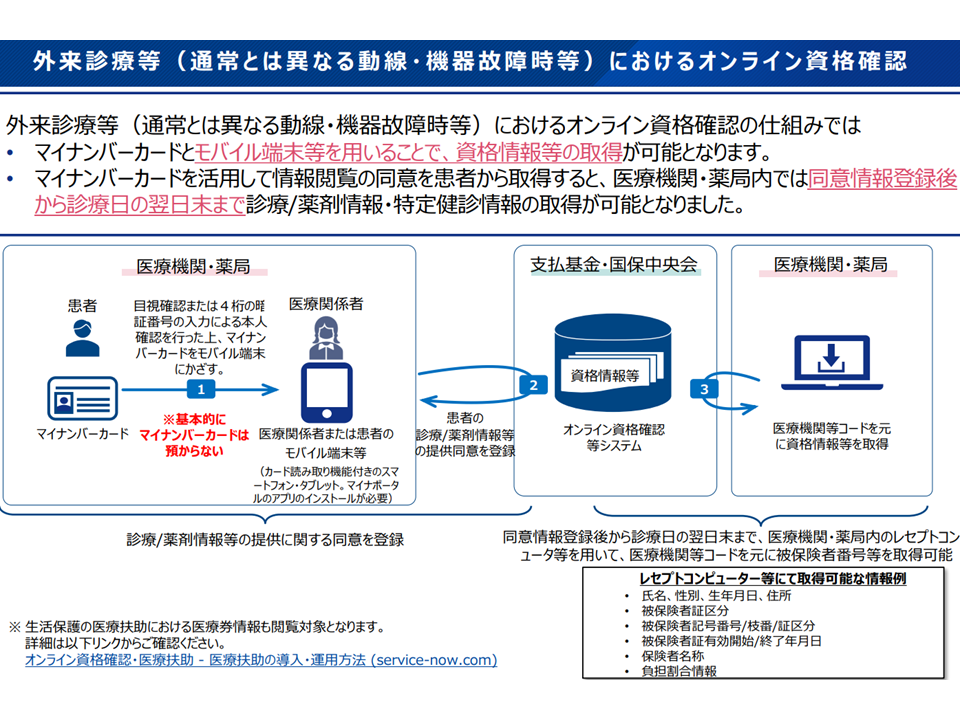

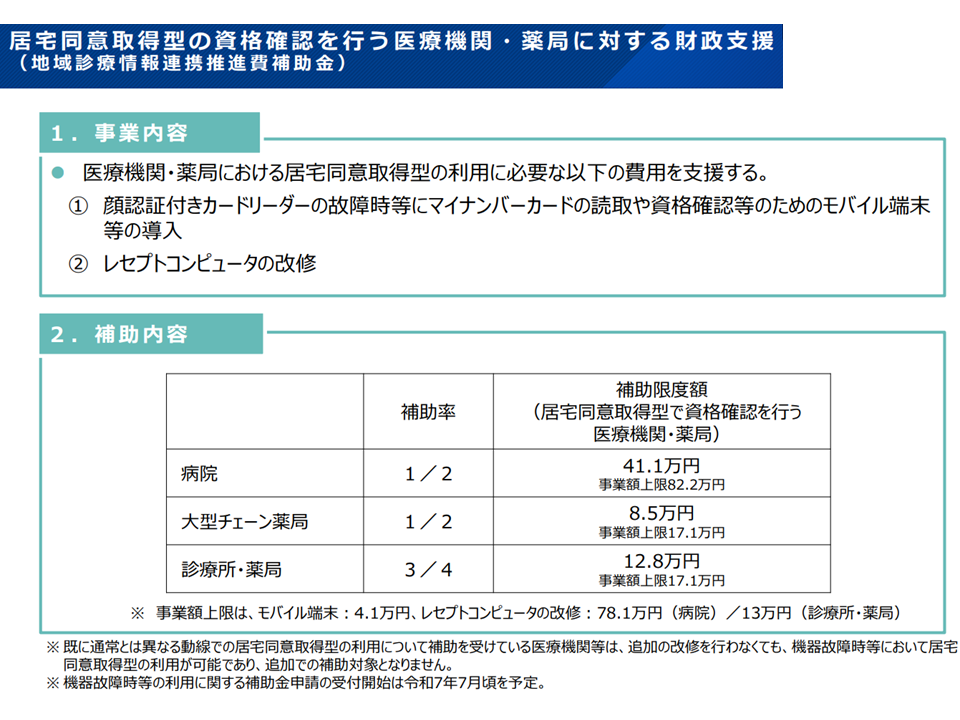

●外来診療等(通常とは異なる動線・機器故障時等の資格確認)における居宅同意取得型の導入

→顔認証付きカードリーダーの故障時等のマイナンバーカード読取や資格確認等のためのモバイル端末等の導入、レセコンの改修のための経費について、病院では2分の1(補助上限41万1000円)、クリニックでは2分の1(同8万5000円)、薬局では4分の3(同12万8000円)を補助する

外来診療等(通常とは異なる動線・機器故障時等の資格確認)における居宅同意取得型の導入1

外来診療等(通常とは異なる動線・機器故障時等の資格確認)における居宅同意取得型の導入2

外来診療等(通常とは異なる動線・機器故障時等の資格確認)における居宅同意取得型の導入補助

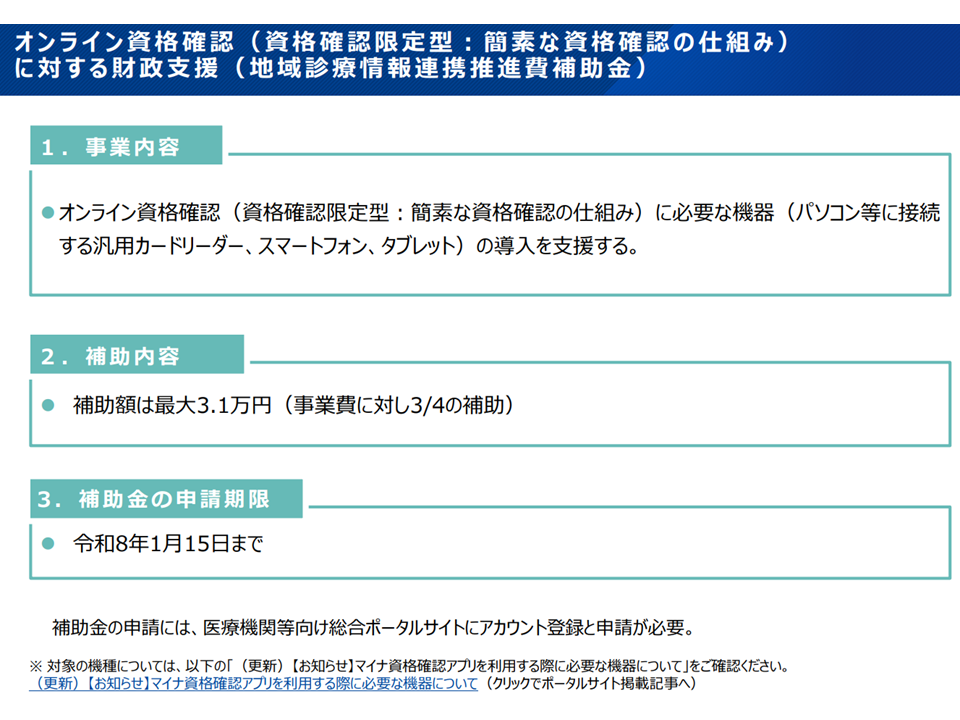

●義務化対象外施設における資格確認限定型の導入

→オンライン資格確認(資格確認限定型:簡素な資格確認の仕組み)に必要な機器(パソコン等に接続する汎用カードリーダー、スマートフォン、タブレット)の導入経費について、4分の3(補助上限3万1000円)を補助する

義務化対象外施設における資格確認限定型の導入

義務化対象外施設における資格確認限定型の導入補助

【補助金の申請】

▽申請期限は「来年(2026年)1月15日」である

▽「医療機関等向け総合ポータルサイト」から行う

▽本年度(2025年度)に新たに補助対象となる「顔認証付きカードリーダー等の機器が故障した時等のオンライン資格確認(居宅同意取得型)」の導入費用への一部補助については、本年(2025年)7月頃に申請受付を開始する予定である(補助申請の際は領収書が必要となるので、保管に留意を)

【関連記事】

高額療養費制度を集中論議する専門委員会を設置、「患者の声」と「医療保険の持続可能性確保」のバランス勘案—社保審・医療保険部会(1)

2024-29年度の第4期医療費適正化計画、全国で約4336億円の医療費適正化効果を見込んでいる—社保審・医療保険部会(2)

スマートフォンへマイナ保険証機能を搭載、2025年夏頃から対応済医療機関で「スマホ保険証受診」可能に—社保審・医療保険部会(1)

病院の経営窮状等踏まえ入院時食事療養費を20円アップ、薬価中間年改定で2466億円の国民負担軽減―福岡厚労相

高額療養費の自己負担上限、「高所得者で引き上げ幅を大きく、低所得者では小さな引き上げに止め」てはどうか—社保審・医療保険部会(2)

電子カルテ情報共有サービスの運用費用、標準型電子カルテが5割程度普及した段階で保険者等に負担求める—社保審・医療保険部会(1)

高額療養費見直し論議続く、所得区分の細分化・自己負担上限10%増により国民1人当たり900-4600円の保険料軽減効果—社保審・医療保険部会

高額療養費の見直し(上限アップ、所得区分細分化)論議続く、高齢者の外来受診頻度、現役世代の負担感等が考慮要素—社保審・医療保険部会(2)

医師偏在対策に向けた経済的インセンティブの財源、一部を医療保険料に求めることに賛否両論—社保審・医療保険部会(1)

医療保険財政の厳しさ、現役世代の負担軽減の必要性など踏まえ、高額療養費の上限額引き上げ・所得区分細分化を検討—社保審・医療保険部会

2024年12月2日以降のマイナ保険証「以外」(資格確認書等)で保険診療受けるための法令整備を決定—中医協総会(2)

2024年12月2日以降も「マイナ保険証を持っていなくとも、従来通りの保険診療を受けられる」点を十分周知せよ—社保審・医療保険部会(1)

後発品使用の新目標(数量80%+金額65%以上)受け、医療費適正化計画やロードマップを見直し—社保審・医療保険部会(3)

マイナ保険証のさらなる利用促進に向けた医療機関支援、後期高齢者には「資格確認書」を特別発行して混乱を避ける—社保審・医療保険部会(2)

電子カルテ情報共有サービス、地域医療支援病院・特定機能病院・2次救急病院等で導入努力義務を課してはどうか—社保審・医療保険部会(1)

マイナ保険証利用が著しく低い医療機関等に「なぜ利用が進まないのか、困り事はないか」等の視点で個別アプローチ—社保審・医療保険部会(1)

医療現場での「マイナンバーカード利用時のトラブル」対応を再整理、紙保険証なくとも「1-3割負担分」徴収可能—社保審・医療保険部会

マイナンバーカードでの受診実績等もとにした一時金、「最大で病院40万円、クリニック20万円」に倍増—社保審・医療保険部会

「マイナンバーカードによる医療機関受診」促進策を更に進めよ、正常分娩の保険適用も見据えた検討会設置—社保審・医療保険部会

出産育児一時金の「直接支払制度」を利用する産科医療機関等は、厚労省に費用等の情報提供を行うことが要件に—社保審・医療保険部会(2)

「マイナンバーカードによる受診」実績等もとに、最大で病院20万円、クリニック10万円の一時金を今夏支給—社保審・医療保険部会(1)

後発品使用促進に向け、「全都道府県で2029年度までに数量80%」の主目標+「金額で65%以上」のサブ目標設定—社保審・医療保険部会

医療機関等の窓口での「マイナンバーカードはお持ちですか?」との声掛けが、マイナ保険証利用に非常に有効—社保審・医療保険部会

医療DXの入り口「マイナンバーカードによる医療機関受診」促進のため総合対策、全医療機関に利用状況を通知—社保審・医療保険部会

「医療療養病床→介護保険施設等」転換を2025年度末まで財政支援、マイナ保険証利用率高い医療機関へ補助—社保審・医療保険部会

「長期収載品」と「最も高い後発品」との価格差の「2分の1以下」を選定療養(患者負担)とせよ—社保審・医療保険部会(1)

「長期収載品と後発品との価格差の一部」の選定療養(患者負担)化、医療上の必要性や後発品供給への配慮も必要—社保審・医療保険部会

「長期収載品と後発品との価格差の一部」を選定療養(患者負担)へ、簡易なオンライン資格確認も導入進める—社保審・医療保険部会(2)

入院時食事療養費、昨今の食材費急騰を踏まえて「患者の自己負担」部分を引き上げへ—社保審・医療保険部会(1)

訪問看護で2024年秋からオンライン請求・オンライン資格確認を義務化、長期収載医薬品の患者負担引き上げを検討—社保審・医療保険部会

子供医療費の助成を拡大する市町村が増えると予想されるが、「不適切な医療機関受診の増加」などを懸念—社保審・医療保険部会(2)

全国の分娩施設の「出産費用や機能、サービス」などを公表し、妊婦の「施設を比較・選択」を支援—社保審・医療保険部会(1)

医療保険改革案まとまる!「段階的な保険料(税)引き上げ」により、後期高齢者の急激な負担増に配慮!—社保審・医療保険部会(1)

産科医療機関の費用だけでなくサービス内容等も併せて公表せよ!医療保険改革論議が大詰め迎えるが・・・—社保審・医療保険部会(2)

出産育児一時金の引き上げなどした場合、所得の高い後期高齢者で年間、数千円から十数万円の保険料負担増—社保審・医療保険部会(1)

現役世代「内」で医療費負担の公平性を担保する仕組みを一部導入!現役世代の負担軽減・給与増を図る!—社保審・医療保険部会

現役世代の医療費負担軽減に向け、後期高齢者、とりわけ高所得な高齢者の負担増を実施へ—社保審・医療保険部会(2)

白内障手術・化学療法、2024年度から各都道府県で「計画的な外来移行」を推進!抗菌剤の使用適正化も!—社保審・医療保険部会(1)

高齢者にも「出産育児一時金」への応分負担求める!「全国医療機関の出産費用・室料差額」を公表し妊婦の選択支援—社保審・医療保険部会

高齢者と現役の「世代間」、高齢者・現役世代各々の「世代内」で医療費負担の公平性を担保する見直し—社保審・医療保険部会(2)

紙レセ医療機関等に「資格確認のみ」行う簡素なオンライン資格確認等システム導入し、保険証廃止に対応—社保審・医療保険部会(1)

2024年度からの新医療費適正化、「白内障手術・化学療法等の外来移行」なども指標・目標値を定めて推進—社保審・医療保険部会

後期高齢者に「能力に応じた医療費負担」をより強く求めては!診療報酬対応の負担軽減も重要論点—社保審・医療保険部会

新たな認知症治療薬「ケサンラ点滴静注液」の保険適用を了承、350mg20mL1瓶「6万6948円」、1日当たり「8560円」—中医協(1)