既存指定難病の潰瘍性大腸炎や胆道閉鎖症、骨形成不全症など30疾患、診断基準や重症度分類をアップデート―指定難病検討委員会

2024.5.24.(金)

最新の研究結果等を踏まえて、すでに指定難病に指定されている「アルポート症候群」、「下垂体性成長ホルモン分泌亢進症」、「潰瘍性大腸炎」、「胆道閉鎖症」、「特発性大腿骨頭壊死症」、「慢性再発性多発性骨髄炎」、「骨形成不全症」」など30疾患について、診断基準や重症度分類などの見直しを行う—。

5月23日に開催された厚生科学審議会・疾病対策部会「指定難病検討委員会」で、こうした点が概ね了承されました。

今後、これまでの委員会論議を踏まえて「指定難病の追加(7疾患)、既存指定難病の診断基準・重症度分類等見直し(85疾患)」についてパブリックコメント募集を実施。そこでの意見も踏まえて「指定難病検討委員会での確認→親会議である疾病対策部会での確認」を経て、告示改正が行われます。

最新研究を踏まえ、既存指定難病の診断基準・重症度分類の見直し論議を完了

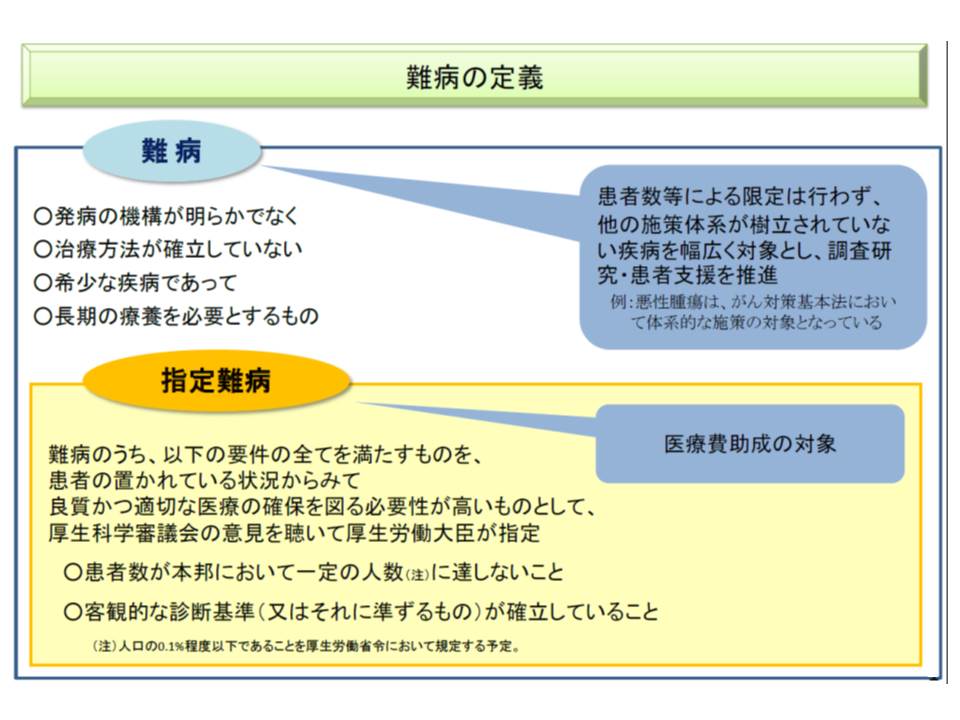

国の定めた以下の要件を満たす「指定難病」については、患者の置かれている厳しい状況に鑑みて、重症の場合に医療費助成が行われます(要件の整理明確化論議に関する記事はこちら)。

▽発症の機構が明らかでない

▽治療方法が確立していない

▽長期の療養が必要である

▽希少な疾病で、患者数が我が国で一定数(現在は18万人、人口の0.142%)に達していない

▽客観的な診断基準、またはそれに準ずる基準が確立している

医療費助成対象となる指定難病の要件

「がん」「感染症」など他の施策・支援体系が確立されている疾患は指定難病に該当しませんが、「▼髄膜▼脳▼脊髄▼脳神経▼その他の中枢神経系―に発生した腫瘍は、良性であっても『がん登録』の対象となり(がん登録推進法施行令第1条第2項)、指定難病には該当しない」、「それ以外の部位に生じた腫瘍は、良性であれば『がん登録』の対象にならず、指定難病に該当する可能性がある(他の要件を満たすことが必要)」、「ウイルス等感染が原因となって発症する疾病については、原則として該当しないものとするが、一般的に知られた感染症状と異なる発症形態を示し、症状出現の機序が未解明なものなどには個別に検討する」など、判断基準の明確化が随時行われてきています(関連記事はこちら)。

疾病が指定難病の要件を満たすか否かは、研究班や学会の提出した情報・推薦をもとに、専門家で構成される指定難病検討委員会で判断されます(2015年1月実施分:110疾患、2015年7月実施分:196疾患(関連記事はこちら)、2017年4月実施分:24疾患(関連記事はこちら)、2018年4月実施分:1疾患(あわせて5疾患を他の指定難病と統合、関連記事はこちら)、2019年7月実施分:2疾患(関連記事はこちら)、2021年11月実施分:5疾患(関連記事はこちら)。さらに、3月28日の会合では(1)LMNB1関連大脳白質脳症(2)原発性肝外門脈閉塞症(3)出血性線溶異常症(4)ロウ症候群(5)PURA関連神経発達異常症(6)極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症(7)乳児発症STING関連血管炎—を指定難病に追加する方針が固められています(関連記事はこちら)。

これら指定難病に罹患する患者のうち、一定の「重症基準」を満たす患者(重症患者)については医療費助成が行われています。

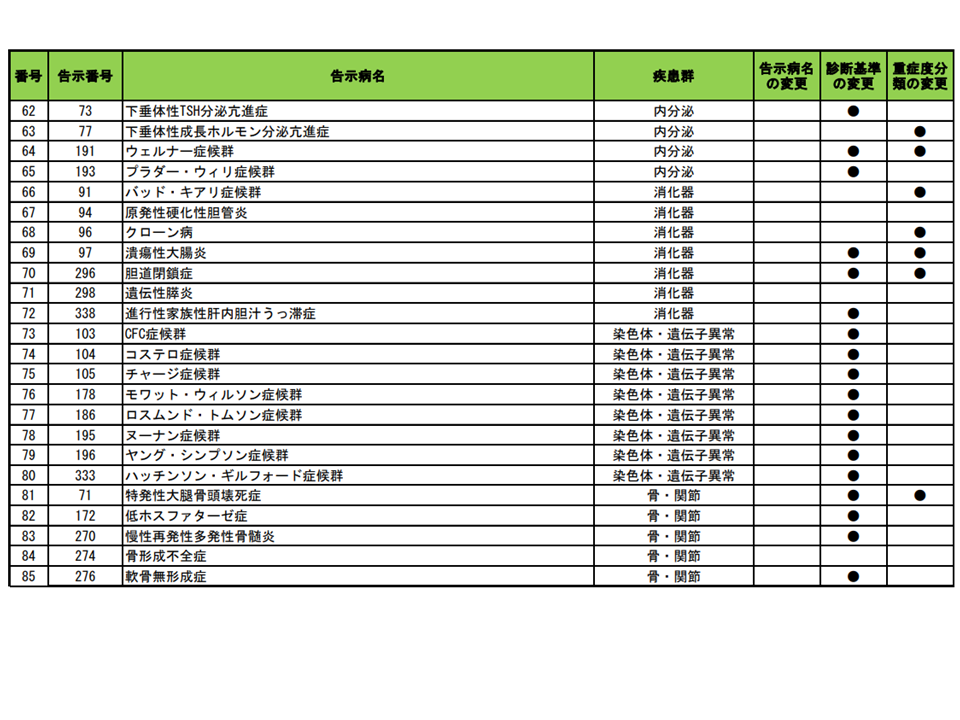

5月23日の会合では、既存の指定難病のうち次の30疾患について、最新の研究成果などを踏まえて「診断基準」や「重症度分類」などの見直しを行うことが了承されました。例えば、▼プロバブルが「ほぼ確実」、ポッシブルが「疑い症例」である(主にデフィニット「確定」とプロバブル「ほぼ確実」が医療費助成の対象)が、記載にぶれもあるので、統一を図るべき(水澤英洋委員長:国立精神・神経医療研究センター理事長特任補佐・名誉理事長、錦織千佳子委員:兵庫県赤十字血液センター所長)▼ヌーナン症候群等について、眼科関連で一般的でない用語が用いられており修正を検討すべき(山下英俊委員:山形市保健所保健医療監)▼チャージ症候群について、診断基準(小症状)の中に「先天性心疾患」との記載があるが、広範に過ぎる。具体的な疾患などの記載を求めるべき(筒井裕之委員:国際医療福祉大学副学長)▼特発性大腿骨頭壊死症について、診断基準・重症度分類の記載は難解であり、少し整理を行うべき(桑名正隆委員:日本医科大学大学院医学研究科アレルギー膠原病内科学分野教授)▼慢性再発性多発性骨髄炎について、SAPHO(synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis and osteitis)症候群の一部をこちらに取り込んだかのように見えるなど疑問があり、研究班や学会に確認をすべき(桑名委員、錦織委員、石毛美夏委員:日本大学医学部小児科学系小児科学分野准教授)—などの注文がついていますが、概ね診断基準や重症度分類のアップデートは了承されています。

【腎・泌尿器疾患】

▽アルポート症候群

▽ギャロウェイ・モワト症候群

▽一次性ネフローゼ症候群

▽一次性膜性増殖性糸球体腎炎

▽間質性膀胱炎(ハンナ型)

▽ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症

【内分泌疾患】

▽下垂体性TSH分泌亢進症

▽下垂体性成長ホルモン分泌亢進症

▽ウェルナー症候群

▽プラダー・ウィリ症候群

【消化器疾患】

▽バッド・キアリ症候群

▽発性硬化性胆管炎

▽クローン病

▽潰瘍性大腸炎

▽胆道閉鎖症

▽遺伝性膵炎

▽進行性家族性肝内胆汁うっ滞症

【染色体・遺伝子異常疾患】

▽CFC症候群

▽コステロ症候群

▽チャージ症候群

▽モワット・ウィルソン症候群

▽ロスムンド・トムソン症候群

▽ヌーナン症候群

▽ヤング・シンプソン症候群

▽ハッチンソン・ギルフォード症候群

【骨・関節疾患】

▽特発性大腿骨頭壊死症

▽低ホスファターゼ症

▽慢性再発性多発性骨髄炎

▽骨形成不全症

▽軟骨無形成症

●見直し案はこちら(記載の修正がなされる可能性あり)

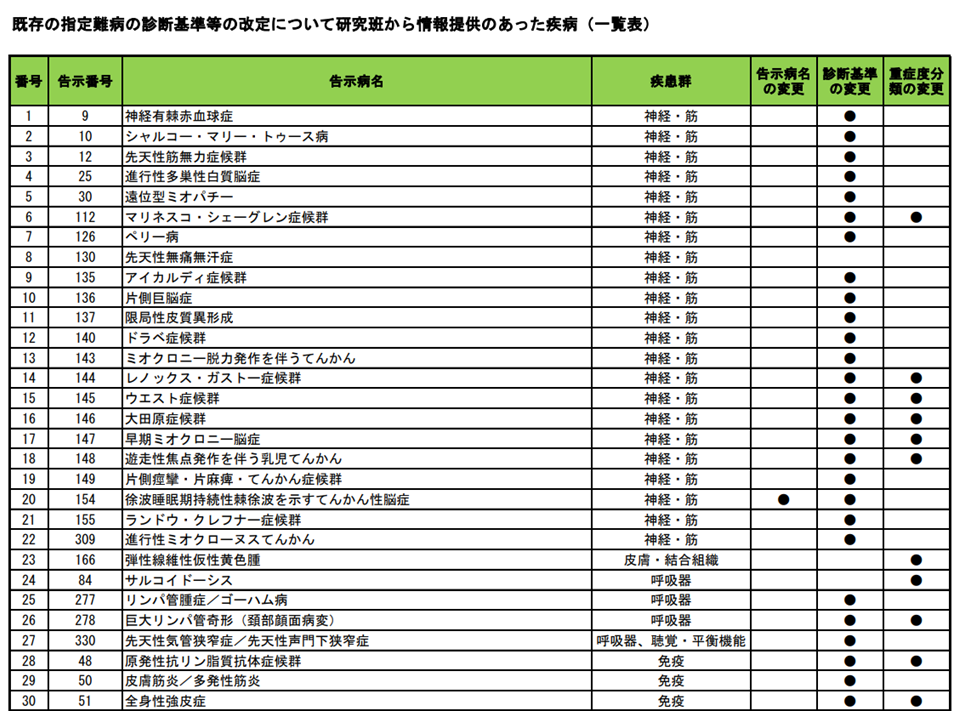

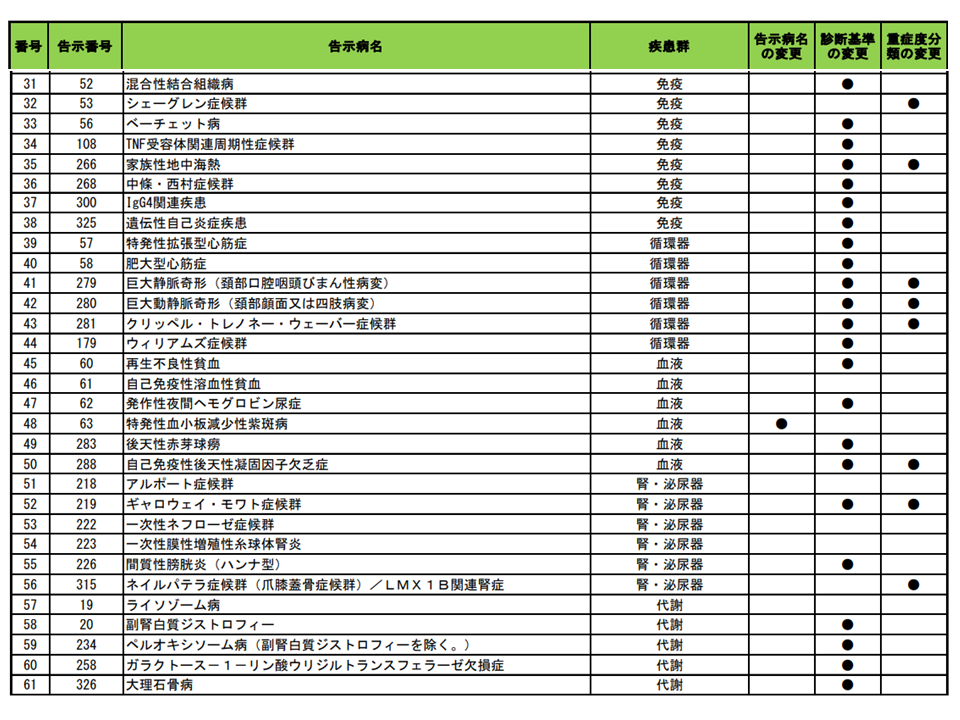

既存の指定難病のうち85疾患について、最新研究成果に基づいて診断基準・重症度分類を見直す1(指定難病検討委員会1 240328)

既存の指定難病のうち85疾患について、最新研究成果に基づいて診断基準・重症度分類を見直す2(指定難病検討委員会2 240328)

既存の指定難病のうち85疾患について、最新研究成果に基づいて診断基準・重症度分類を見直す3(指定難病検討委員会3 240328)

なお、今回の会合で、2023年度に研究班から情報提供のあったて「指定難病の追加、既存指定難病の診断基準・重症度分類等見直し」についての議論が終了しました(関連記事はこちらとこちらとこちら)。

【指定難病(医療費助成対象)に追加される予定の7疾患】

(1)LMNB1関連大脳白質脳症

(2)原発性肝外門脈閉塞症

(3)出血性線溶異常症

(4)ロウ症候群

(5)PURA関連神経発達異常症

(6)極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症

(7)乳児発症STING関連血管炎

【診断基準・重症度分類の見直し】

▽85疾患

今後、水澤委員長と厚生労働省とで、委員の意見・研究班の見解などを踏まえた最終調整を行い「指定難病の追加、既存指定難病の診断基準・重症度分類等見直し」案を確定。その後、「パブリックコメント実施」→「指定難病検討委員会での再確認」→「親会議である疾病対策部会での確認」を経て、告示改正が行われます。

【関連記事】

既存指定難病の全身性強皮症やベーチェット病、再生不良性貧血など28疾患、診断基準や重症度分類をアップデート―指定難病検討委員会

医療費助成対象となる指定難病、原発性肝外門脈閉塞症、出血性線溶異常症、乳児発症STING関連血管炎など7疾患追加へ―指定難病検討委員会

医療費助成対象となる指定難病、腎・泌尿器疾患の「ロウ(Lowe)症候群」を追加する方向で検討―指定難病検討委員会

医療費助成対象となる指定難病、原発性肝外門脈閉塞症や出血性線溶異常症を追加する方向で検討―指定難病検討委員会・小慢検討委員会(2)

医療費助成対象となる小児慢性特定疾病に、シア・ギブス症候群や先天性食道閉鎖症など13疾患追加―指定難病検討委員会・小慢検討委員会(1)

指定難病の要件を整理・明確化、小児慢性特定疾病と指定難病とのズレをどう考えるか―指定難病検討委員会・小慢検討委員会

指定難病等の医療費助成を「重症化した日」まで遡る画期的な見直し、登録者証やデータベースなどの詳細決定―難病対策委員会

MECP2重複症候群、線毛機能不全症候群、TRPV4異常症の指定難病追加等を正式決定、既存診断基準のアップデートも―疾病対策部会

MECP2重複症候群、線毛機能不全症候群、TRPV4異常症を医療費助成の対象となる指定難病に追加―指定難病検討委員会

MECP2重複症候群、線毛機能不全症候群、TRPV4異常症の3疾患、医療費助成の対象となる指定難病に含めるべきか―指定難病検討委員会

最新の医学的知見など踏まえ、189の指定難病について診断基準見直し―指定難病検討委員会

医学医療の進歩踏まえ、188の指定難病について診断基準見直し議論始まる―指定難病検討委員会

家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)やネフロン癆など6疾患、2021年度から指定難病に追加し医療費を助成—指定難病検討委員会

早産児ビリルビン脳症やサラセミアなど新規10疾患含む48難病、医療費助成すべきか—指定難病検討委員会

医療費助成の対象となる「指定難病」、2021年度の対象疾患拡大に向けた議論スタート—指定難病検討委員会

膠様滴状角膜ジストロフィーとハッチンソン・ギルフォード症候群を2019年度から指定難病に追加—指定難病検討委員会

「MECP2重複症候群」や「青色ゴムまり様母斑症候群」など38難病、医療費助成すべきか検討開始—指定難病検討委員会

「患者申出を起点とする指定難病」の仕組み固まる、早ければ2019年度にもスタート―難病対策委員会(2)

まず指定難病と小児慢性特定疾患のデータベースを連結し、後にNDB等との連結可能性を検討―難病対策委員会(1)

患者申出を起点とする指定難病の検討、難病診療連携拠点病院の整備を待ってスタート―指定難病検討委員会

2018年度から医療費助成される指定難病は331疾患に、課題も浮上―指定難病検討委員会

特発性多中心性キャッスルマン病など6疾患、指定難病に追加へ―指定難病検討委員会

A20ハプロ不全症など61難病、新たな医療費助成対象への指定に向け検討開始—指定難病検討委員会

2017年4月から医療費助成の対象となる指定難病を24疾病追加を正式了承―疾病対策部会

2017年度から先天異常症候群や先天性肺静脈狭窄症など24疾病を指定難病に追加へ―指定難病検討委員会

先天異常症候群など24疾患を、2017年度から医療費助成の対象となる指定難病に追加―指定難病検討委員会

先天性僧帽弁狭窄症や前眼部形成異常など8疾患、指定難病として医療費助成対象に―指定難病検討委員会

先天性GPI欠損症やAADC欠損症など9疾患、医療費助成される指定難病の対象へ―指定難病検討委員会

神経系や血液系などの領域別に指定難病の追加検討を開始、年内告示を目指す―指定難病検討委員会

医療費助成の対象となる指定難病、早ければ年内にも対象疾病を再び拡大―指定難病検討委員会

7月から医療費助成となる196の指定難病を正式決定―厚科審の疾病対策部会

医療費助成の指定難病196を5月に告示へ―指定難病検討委員会

医療費助成の指定難病を概ね決定、胆道閉鎖症など7月から約200疾病

先天性ミオパチーや筋ジストロフィーなど41疾病、7月から指定難病へ―厚労省検討会

指定難病等の医療費助成前倒し、「重症化した日まで、原則1か月、最大3か月」とすることなど決定―難病対策委員会

難病制度等改正の意見書まとまる、「重症化時点に遡り医療費助成する」との画期的な仕組みを構築―難病対策委員会

難病制度等改正の議論大詰め、データベース利活用、医療費助成前倒し、軽症者データ登録推進策などがポイント―難病対策委員会

難病制度等改正に向けた議論続く、「軽症者のデータ登録」進むようなメリット付与が最大の論点—難病対策委員会

指定難病の軽症者に「登録書証」交付し、悪化した場合の医療費助成前倒しなど検討—難病対策委員会

指定難病患者等データ、オンライン登録で患者・指定医双方の負担軽減を図れないか—難病対策委員会

医療費助成対象とならない指定難病患者、「登録者証」発行するなどデータ登録を推進―難病等研究・医療ワーキング

指定難病等の「軽症患者」に、医療費助成とは異なる別の支援策を検討してはどうか―難病等研究・医療ワーキング

「難病等の登録法」制定し、軽症者データも集積すべきではないか―難病等研究・医療ワーキング

難病対策の見直し、大前提は「公平性、制度の安定性」の確保—難病対策委員会

難病の治療法開発等のため、軽症者含めた高精度データベース構築が不可欠—難病対策委員会

2020年1月に向け、難病対策・小児慢性特定疾患対策の見直しを検討―厚科審・疾病対策部会