指定難病等の「診断基準・重症度分類のアップデート」の取り扱い方針を明確化、医学的状態の確認頻度を延長できないか研究―難病対策委員会

2025.8.27.(水)

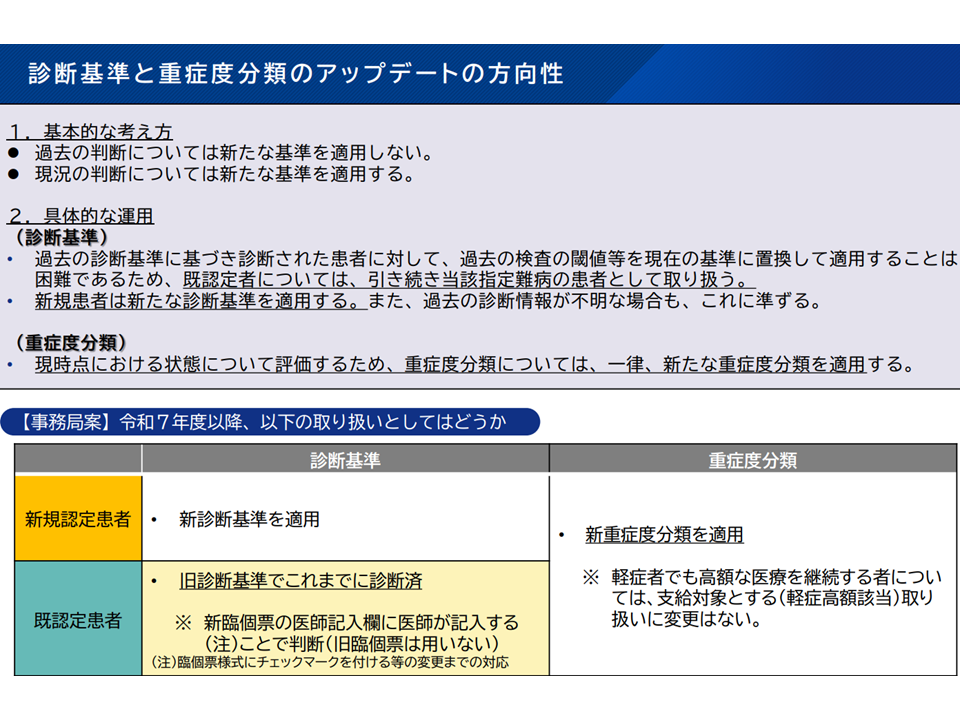

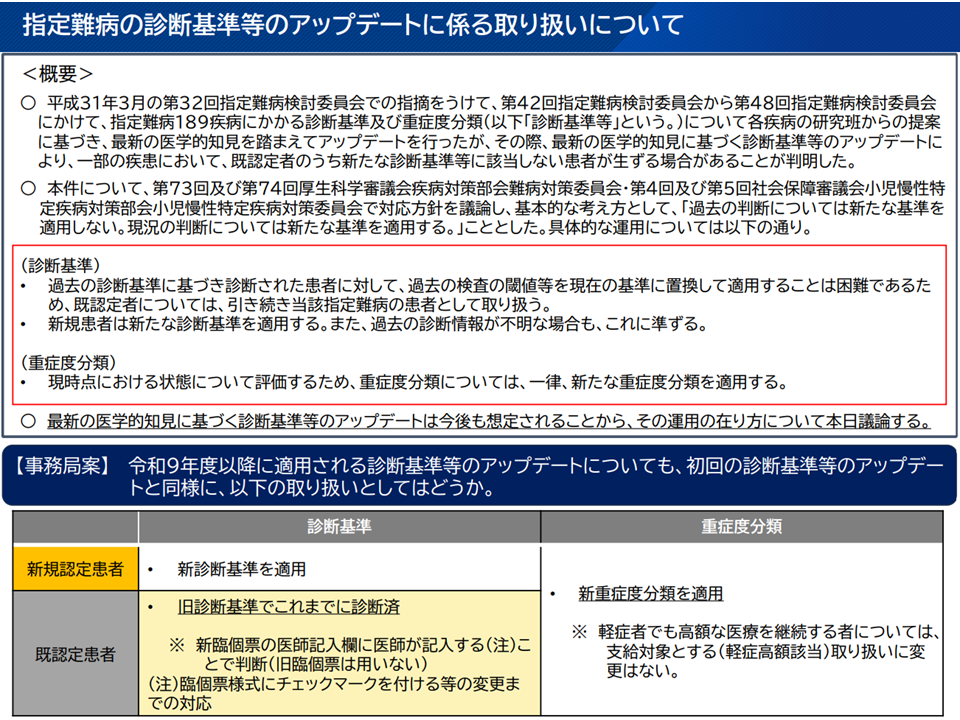

医療費助成が行われる「指定難病」について、最新の医学的知見を反映した診断基準・重症度分類(新基準)が登場した場合、▼新たな【診断基準】は新規認定患者に適用し、既に「指定難病患者である」と診断された患者は、引き続き当該指定難病患者とし取り扱う▼新たな【重症度分類】は新規申請・既認定に関わらず「一律に、新たな重症度分類を適用」する—との考え方をまとめた。今後も医学・医療の進歩で診断基準・重症度分類の新基準が登場した場合には、この考え方を適用していく—。

指定難病患者等は、現在「年に1回の更新」を行い、医学的状態に変化はないか、所得に変化はないか、などを確認している。この点、前者の「医学的状態の確認」について「2年、3年に1回の確認」が可能かどうか研究を進める—。

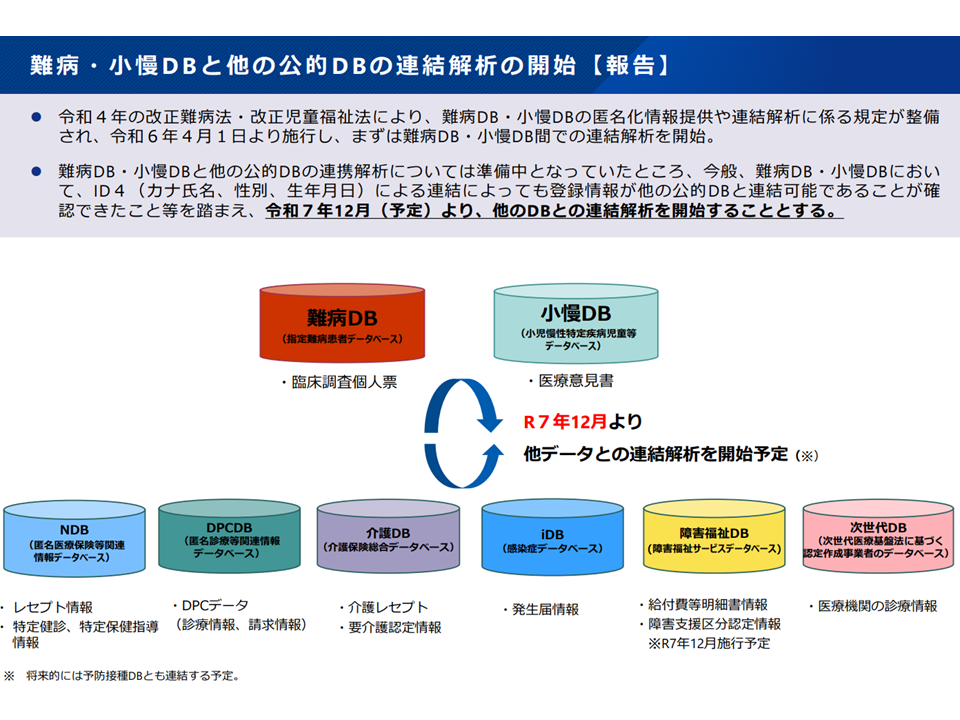

「難病・小児慢性特定疾患のデータベース」と「他の公的データベース」(NDBなど)との連結解析を、本年(2025年)12月(予定)から可能とする—。

8月26日に開催された厚生科学審議会・疾病対策部会「難病対策委員会」と、社会保障審議会・小児慢性特定疾病対策部会「小児慢性特定疾病対策委員会」との合同会議(以下、単に「合同会議」とする)で、このような方針が固められました。

目次

既に指定難病と認定されている患者、新診断基準に関わらず「指定難病患者」と扱う

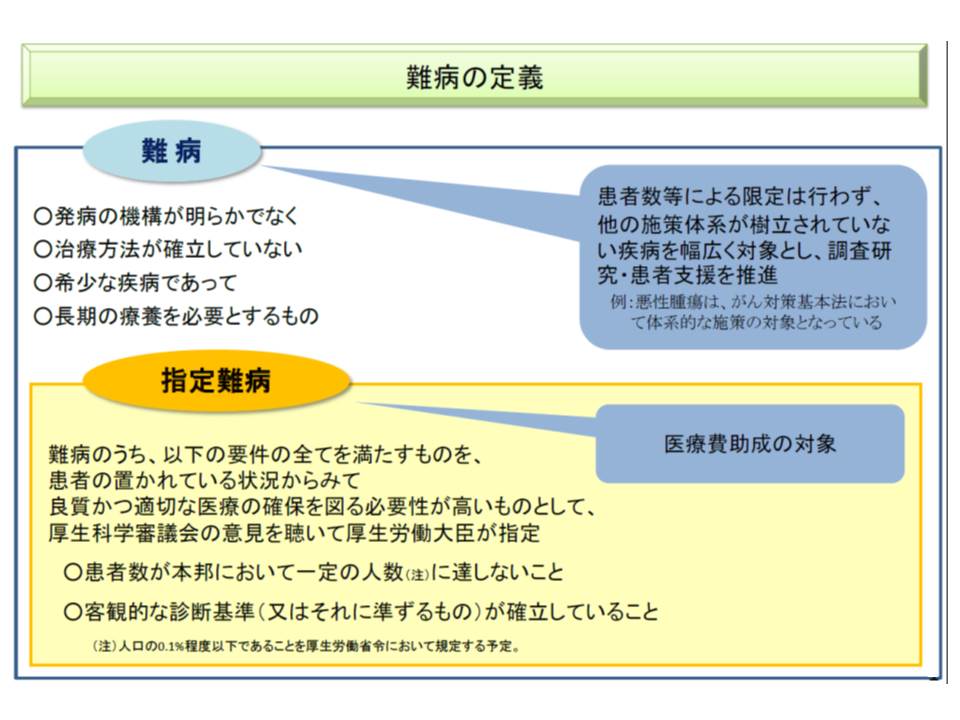

国の定めた以下の要件を満たす「指定難病」については、患者の置かれている厳しい状況に鑑みて、重症の場合に医療費助成が行われています(要件見直しに関する記事はこちら)。

▽発症の機構が明らかでない

▽治療方法が確立していない

▽長期の療養が必要である

▽希少な疾病で、患者数が我が国で一定数(現在は18万人、人口の0.142%)に達していない

▽客観的な診断基準、またはそれに準ずる基準が確立している

医療費助成対象となる指定難病の要件

ところで、医療・医学の進歩とともに指定難病の診断基準や重症度分類もアップデートされます(関連記事はこちらとこちら)。昨年(2024年)12月26日の合同会議では「2025年度からの診断基準・重症度分類のアップデート」について、次のような考え方を固めました。

【診断基準】

▽既認定者については、引き続き当該指定難病の患者として取り扱う(過去の診断基準に基づき診断された患者に対して、過去の検査の閾値等を現在の基準に置換して適用することは困難なため)

▽新規患者は新たな診断基準を適用する。また「過去の診断情報が不明な場合」もこれに準ずる

【重症度分類】

▽現時点における状態について評価するため、重症度分類については「一律、新たな重症度分類を適用」する

指定難病等の診断基準・重症度分類のアップデートの方向性(難病・小慢対策合同会議 241226)

医学・医療は日々進歩しており、今後も「最新の医学的知見に基づいた、新たな診断基準・重症度分類」が登場してくることでしょう。

そこで厚生労働省は、上記の考えを「今後も適用する」こととしてはどうかと提案しました。改めて整理すると次のとおりです。また「既認定者」については、「診療録(カルテ)、受給者証(医療費助成を受けられる人に交付される)、登録者証(軽度であり医療費助成は受けられないが、指定難病に罹患している人に交付される)などで過去に認定されていたと判断される人」すべてが対象になることを厚労省は明らかにしています。例えば、かかりつけの病院等が閉院し診療録が見つからなくとも、受給者証や登録者証などに基づいて「既認定者」と扱うかうことができます(さらに、患者・家族が受給者証等を紛失しても、自治体の交付記録をもとに「既認定者」と扱うことが可能になると考えられる)。

【診断基準】

▽既認定者については、引き続き当該指定難病の患者として取り扱う(過去の診断基準に基づき診断された患者に対して、過去の検査の閾値等を現在の基準に置換して適用することは困難なため)

▽新規患者は新たな診断基準を適用する。また「過去の診断情報が不明な場合」もこれに準ずる

【重症度分類】

▽現時点における状態について評価するため、重症度分類については「一律、新たな重症度分類を適用」する

指定難病の診断基準等アップデートに係る取り扱い(難病対策委員会、小慢対策委員会1 250826)

昨冬(2024年冬)に議論を重ねて決定している内容であり、委員から異論は出ていません。ただし、今後の運用に関して▼診断基準・重症度分類を含めて制度の見直しが議論される際に、既認定患者・家族は大きな不安を抱える。「研究班等から患者や患者団体に説明する」「パブリックコメントをSNSを活用して患者や患者団体に積極的に発信する」等の配慮をしてほしい。現状では、患者自らが情報を探さなければならないが、患者は「制度見直しが議論されていることも知らない」ケースが多い(柏木明子・難病対策委員会委員:有機酸・脂肪酸代謝異常症の患者家族会ひだまりたんぽぽ代表)▼登録者証に「罹患病名」を記載するなどの工夫をして、より既認定者であることを証明しやすくしてはどうか(盛一享德・小児慢性特定疾病対策委員会委員:国立成育医療研究センター小児慢性特定疾病情報室長)▼基準見直し等の際に、患者サイドの不利益が最小になるような配慮を行うべき(磯部哲・小児慢性特定疾病対策委員会委員:慶應義塾大学大学院法務研究科教授)—といった要望が出ています。こうした意見も参考にしながら、今後の運用を進めていくことになるでしょう。

医学的な確認・更新の頻度を「年に1回」から延長できないか研究・検討を進める

ところで、難病患者・小児慢性特定疾患患者は「年に1回、医療費助成の基準を満たしているか」を確認するための更新を受けなければいけません。例えば「症状が軽快したにも関わらず、医療費助成を継続してうける」ことが好ましくないのは述べるまでもないでしょう。

更新に当たっては、▼医師師の診断書(臨床調査個人票・医療意見書)▼住民票▼課税証明書—などの書類が必要になります。

この点、「住民票」や「課税証明書」等については、大きく変わりうる(転居、昇給・転職など)ために、毎年の確認が必要と考えられます(所得に応じた自己負担上限額が設定される)。

一方、「医学的な状態」については、「状態が変化しない」(重症のままなど)患者も少なくないため、「毎年の診断書提出などが負担である」との声が患者サイドを中心に多くあります。この点、研究班の6割程度から「更新期間を2年、3年に一度にすることも考えられる」との見解も示されています。

そこで、厚労省は以下のように「更新頻度の見直し」を研究・検討・実施していってはどうかとの提案を行いました。まず「指定難病」から研究・検討を進め、各種の調整を行ったえうで「小児慢性特定疾病」についても研究・検討が進められます。

▽医薬基盤・健康・栄養研究所で、難病データべース情報をもとに、各指定難病について「2018年に診断された患者の、その後5年間の重症度分類の推移」を調査し、変化の割合などの統計データを抽出する

↓

▽研究班で、各指定難病について、医学的知見も踏まえて「更新期間の延長がどの程度可能か」を検討する

↓

▽研究班の検討結果を「指定難病検討委員会」に報告し、各指定難病について「更新期間の延長が可能か否か」を審議し、その審議結果を難病対策委員会に報告する

↓

▽これらの検討結果をもとに「更新期間の延長」などを適用する

なお、2018年度時点での指定難病は331疾患あり、患者数は限られていると言えども、その研究・検討には相当な時間がかかると予想されます。このため厚労省は▼「2026年度末まで」を目安に研究・検討を進める▼「更新期間の延長が可能」と判断された指定難病については「2028年4月1日」から順次、新たな更新期間の適用を開始する—とのスケジュール感を示しています。

この方針にも異論は出ていませんが、▼小児慢性特定疾病についても、遅れが出ないように研究・検討を進めてほしい。また申請のハードルを下げるために「文書料の公費支援」なども検討してほしい(福島慎吾・小児慢性特定疾病対策委員会委員:難病のこども支援全国ネットワーク専務理事)▼申請の簡素化に向けた検討を進めてほしい(大黒宏司・難病対策委員会委員:日本難病・疾病団体協議会代表理事)—などの注文が付いています。こうした意見も参考にしながら上記の研究等が進められます。

難病・小慢データベースとNDB等との連結解析、2025年12月(予定)から可能に

ところで、難病データベースや小児慢性特定疾病データベースのデータを活用すること、さらに「他のデータベース(レセプト等のデータベースであるNDB(National Data Base)やDPCデータベース等)との連結解析」により、「病態の解明、治療法の開発」などが進むと期待されています。

この点について厚労省は次のような報告を行いました。積極的な連結解析の環境がついに整います。

▽「難病データベース・小慢データベースにおいて、ID4(カナ氏名、性別、生年月日)による連結によっても登録情報が『他の公的データベース』と連結可能である」ことが確認できた

↓

▽「難病データベース、小慢データベース」と「他の公的データベース」(NDBなど)との連結解析を、本年(2025年)12月(予定)より開始する

難病・小慢DBとNDB等との連結解析、「本年(2025年)12月」から開始可能に1(難病対策委員会、小慢対策委員会2 250826)

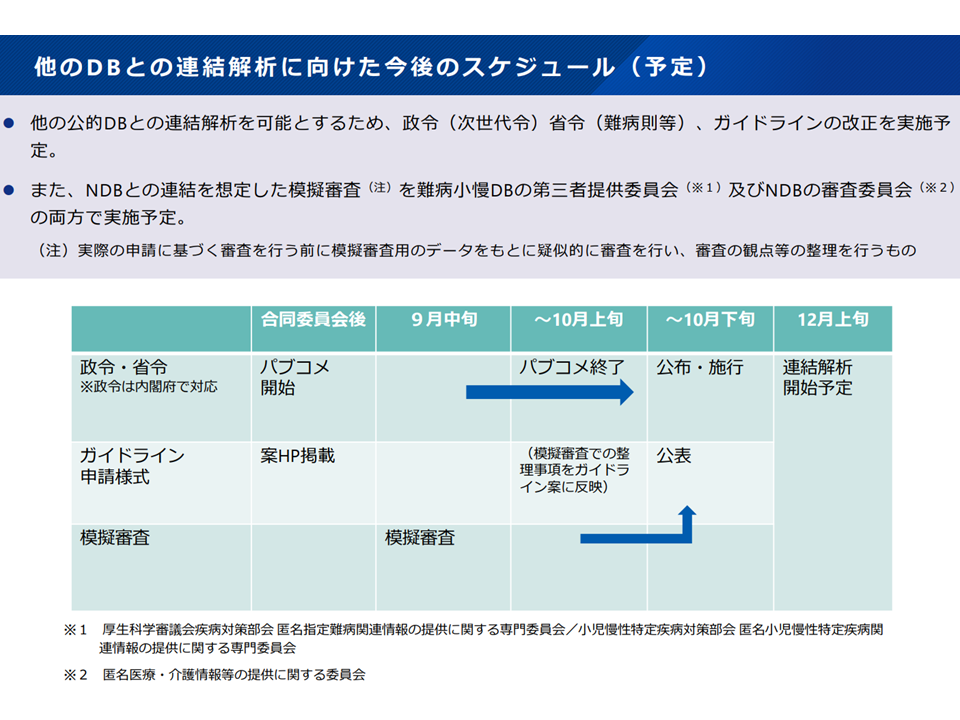

▽上記の連結解析を可能とするため、政令(次世代医慮基盤報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律)施行令)・省令(難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)施行規則など)、ガイドラインの改正を実施する予定である

▽NDBとの連結を想定した模擬審査(模擬データをもとにした試験的な審査)を難病・小慢データベーの第三者提供委員会、NDBの審査委員会の双方で実施する予定である

難病・小慢DBとNDB等との連結解析、「本年(2025年)12月」から開始可能に2(難病対策委員会、小慢対策委員会3 250826)

【関連記事】

既に指定難病と認定された患者、新診断基準に関わらず「引き続き指定難病患者と取り扱う」が、重症度分類は新基準適用―難病対策委員会

電子カルテ情報共有サービスの運用費用、標準型電子カルテが5割程度普及した段階で保険者等に負担求める—社保審・医療保険部会(1)

指定難病の新規申請患者には「新診断基準」を、既認定患者の更新申請では「(1)新基準→(2)旧基準」を適用―難病対策委員会

指定難病の要件を見直し、既存疾患も「新要件を満たすか否か」を洗い直すが、要件非該当の場合には経過措置等も検討へ

難病・小児慢性特定疾病のデータも、仮名化情報での第三者提供、他のデータベースとの連結解析など可能に―難病対策委員会

「医療・介護DX」推進の鍵は医療・介護現場、国民、患者等の「理解と納得」、十分な情報提供と支援を—健康・医療・介護情報利活用検討会

医療DX推進に向け「電子カルテ情報共有サービスの費用を誰がどう負担するのか」等の具体的論議始まる—社保審・医療保険部会(2)

厚労省が「近未来健康活躍社会戦略」を公表、医師偏在対策、医療・介護DX、後発品企業再編などを強力に推進

介護情報を関係者間で共有し、質の高い効率的な介護サービスを実現する【介護情報基盤】を2026年4月から全国展開—社保審・介護保険部会

2025年1月から無床診療上向けの標準型電子カルテのモデル事業を実施、既存電子カルテの標準化改修も支援—社保審・医療部会(1)

指定難病等の医療費助成を「重症化した日」まで遡る画期的な見直し、登録者証やデータベースなどの詳細決定―難病対策委員会

MECP2重複症候群、線毛機能不全症候群、TRPV4異常症の指定難病追加等を正式決定、既存診断基準のアップデートも―疾病対策部会

MECP2重複症候群、線毛機能不全症候群、TRPV4異常症を医療費助成の対象となる指定難病に追加―指定難病検討委員会

MECP2重複症候群、線毛機能不全症候群、TRPV4異常症の3疾患、医療費助成の対象となる指定難病に含めるべきか―指定難病検討委員会

最新の医学的知見など踏まえ、189の指定難病について診断基準見直し―指定難病検討委員会

医学医療の進歩踏まえ、188の指定難病について診断基準見直し議論始まる―指定難病検討委員会

家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)やネフロン癆など6疾患、2021年度から指定難病に追加し医療費を助成—指定難病検討委員会

早産児ビリルビン脳症やサラセミアなど新規10疾患含む48難病、医療費助成すべきか—指定難病検討委員会

医療費助成の対象となる「指定難病」、2021年度の対象疾患拡大に向けた議論スタート—指定難病検討委員会

膠様滴状角膜ジストロフィーとハッチンソン・ギルフォード症候群を2019年度から指定難病に追加—指定難病検討委員会

「MECP2重複症候群」や「青色ゴムまり様母斑症候群」など38難病、医療費助成すべきか検討開始—指定難病検討委員会

「患者申出を起点とする指定難病」の仕組み固まる、早ければ2019年度にもスタート―難病対策委員会(2)

まず指定難病と小児慢性特定疾患のデータベースを連結し、後にNDB等との連結可能性を検討―難病対策委員会(1)

患者申出を起点とする指定難病の検討、難病診療連携拠点病院の整備を待ってスタート―指定難病検討委員会

2018年度から医療費助成される指定難病は331疾患に、課題も浮上―指定難病検討委員会

特発性多中心性キャッスルマン病など6疾患、指定難病に追加へ―指定難病検討委員会

A20ハプロ不全症など61難病、新たな医療費助成対象への指定に向け検討開始—指定難病検討委員会

2017年4月から医療費助成の対象となる指定難病を24疾病追加を正式了承―疾病対策部会

2017年度から先天異常症候群や先天性肺静脈狭窄症など24疾病を指定難病に追加へ―指定難病検討委員会

先天異常症候群など24疾患を、2017年度から医療費助成の対象となる指定難病に追加―指定難病検討委員会

先天性僧帽弁狭窄症や前眼部形成異常など8疾患、指定難病として医療費助成対象に―指定難病検討委員会

先天性GPI欠損症やAADC欠損症など9疾患、医療費助成される指定難病の対象へ―指定難病検討委員会

神経系や血液系などの領域別に指定難病の追加検討を開始、年内告示を目指す―指定難病検討委員会

医療費助成の対象となる指定難病、早ければ年内にも対象疾病を再び拡大―指定難病検討委員会

7月から医療費助成となる196の指定難病を正式決定―厚科審の疾病対策部会

医療費助成の指定難病196を5月に告示へ―指定難病検討委員会

医療費助成の指定難病を概ね決定、胆道閉鎖症など7月から約200疾病

先天性ミオパチーや筋ジストロフィーなど41疾病、7月から指定難病へ―厚労省検討会

指定難病等の医療費助成前倒し、「重症化した日まで、原則1か月、最大3か月」とすることなど決定―難病対策委員会

難病制度等改正の意見書まとまる、「重症化時点に遡り医療費助成する」との画期的な仕組みを構築―難病対策委員会

難病制度等改正の議論大詰め、データベース利活用、医療費助成前倒し、軽症者データ登録推進策などがポイント―難病対策委員会

難病制度等改正に向けた議論続く、「軽症者のデータ登録」進むようなメリット付与が最大の論点—難病対策委員会

指定難病の軽症者に「登録書証」交付し、悪化した場合の医療費助成前倒しなど検討—難病対策委員会

指定難病患者等データ、オンライン登録で患者・指定医双方の負担軽減を図れないか—難病対策委員会

医療費助成対象とならない指定難病患者、「登録者証」発行するなどデータ登録を推進―難病等研究・医療ワーキング

指定難病等の「軽症患者」に、医療費助成とは異なる別の支援策を検討してはどうか―難病等研究・医療ワーキング

「難病等の登録法」制定し、軽症者データも集積すべきではないか―難病等研究・医療ワーキング

難病対策の見直し、大前提は「公平性、制度の安定性」の確保—難病対策委員会

難病の治療法開発等のため、軽症者含めた高精度データベース構築が不可欠—難病対策委員会

2020年1月に向け、難病対策・小児慢性特定疾患対策の見直しを検討―厚科審・疾病対策部会