平均在院日数と人口10万人対ベッド数との関係は類似、多すぎるベッドの利用率を上げるために「在院日数を延伸」させていないか―厚労省

2025.10.2.(木)

昨年(2024年)10月1日現在、活動中の一般病院は7003施設に減少しており、「集約化」が進んでいると考えられる。ただし「経営悪化による閉院」の側面も否定できず、詳細な分析が待たれる―。

一般病床の平均在院日数と、人口10万人当たりのベッド数との間には「大きな類似点」がある。「多すぎるベッドの利用率を上げるために、在院日数を恣意的に延伸させる」などの事態が生じていないか、地域で検証する必要がある—。

このような状況が、厚生労働省が9月26日に公表した2024年の「医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況」から明らかになりました(厚労省のサイトはこちら、医療施設調査の詳細はこちら(政府統計サイト)、病院報告の詳細はこちら(政府統計サイト)、過去の資料はこちら)(2023年の記事はこちら2022年の記事はこちら、2021年の記事はこちら、2020年の記事はこちら、2019年の記事はこちら、2018年の記事はこちら、2017年の記事はこちら、2016年の記事はこちら、2015年の記事はこちら)。

目次

病院の施設数・ベッド数は減少傾向にあり、集約化の進展が伺える

医療施設調査は、病院や診療所などの整備状況や分布、診療機能の現状を把握するために行われる調査です。病院報告は、病院の利用状況などを把握するために行われる調査です。両調査ともに、毎月および毎年行われる小規模調査(動態調査)と、3年に1度の大規模調査(静態調査)とがあり、2024年は「小規模調査」の年にあたります。

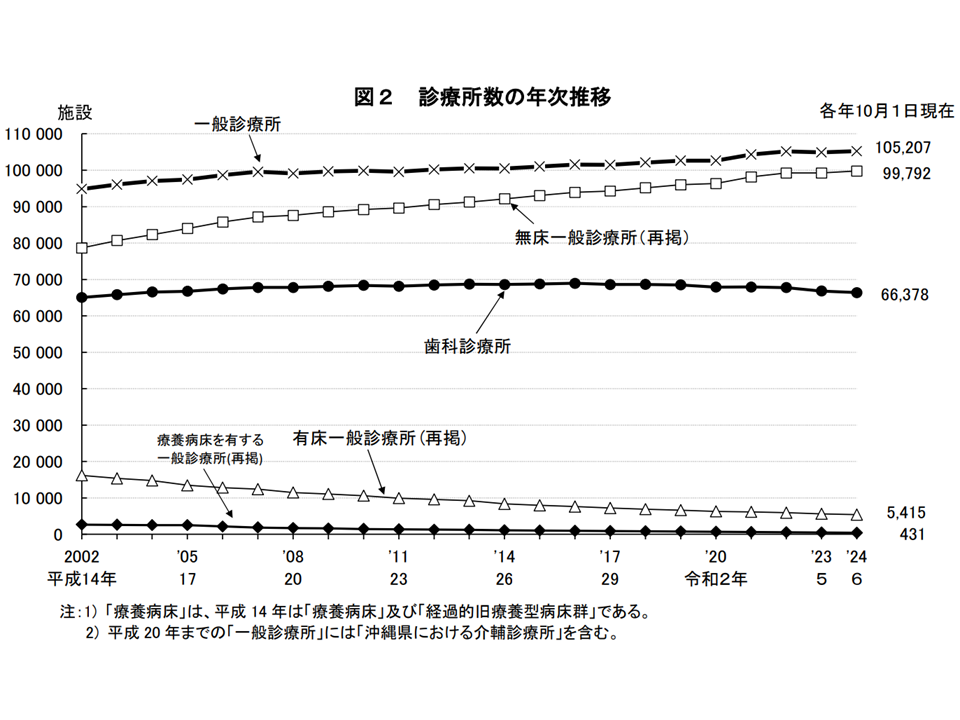

まず2024年10月1日現在、全国で活動している医療施設数を見ると17万9645施設で、前年にくらべて189施設・0.1%減少しています。なお、「休止」「1年以上の休診中」施設を含めると18万2026施施設となります。

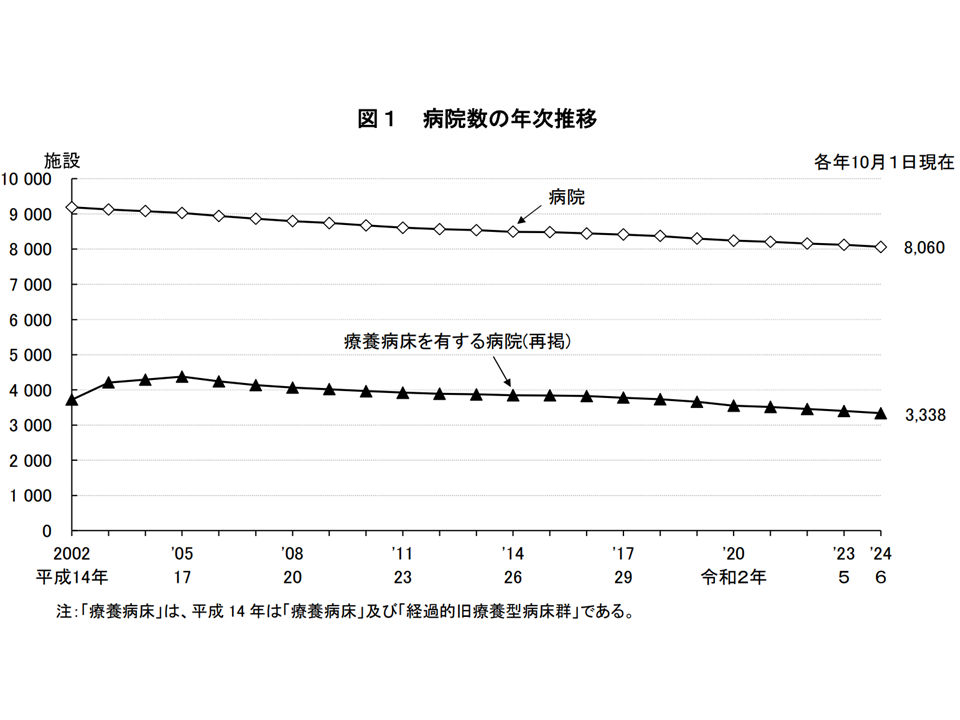

施設の内訳を見ると、▼一般病院:7003施設(前年調査に比べて62施設・0.9%減)▼一般(医科)診療所:10万5207施設(同313施設・0.3%増)―などとなっています。

コロナ感染症対応の中で、我が国の医療提供体制には「病院が多く、貴重なマンパワーが分散してしまっている」という大きな課題が如実になりました。

また、入院患者の平均在院日数が減少し「延べ患者数」(1人の患者が7日間入院した場合、7人とカウントする)が減少しています。病院の主な収益は「診療報酬×延べ患者数」で計算できるため、「多くの病院がある→患者が分散してしまう→個々の病院の収益が確保できなくなる」事態に陥ります。

さらに、「多くの病院がある→患者が分散してしまう」ことは、何よりも「医療の質の確保が難しくなる」ことを意味します。

こうした中で「病院・マンパワーの集約化」が極めて重要なテーマとなり、今後「集約化の促進」に向けた動きが加速化していくと考えられます(関連記事はこちら)。

一般診療所のうち有床診療所は5415施設で、前年から226施設・4.0%減となっており、減少に歯止めはかかっていません。Gem Medでも繰り返しお伝えしているように、有床診の減少傾向には歯止めがかからず、最新データでは「本年(2023年)6月末には施設数は5213施設にまで減少している」ことが明らかになっています(関連記事はこちら)。

病院数の推移(2024年医療施設調査・病院報告1 250926)

クリニック数の推移(2024年医療施設調査・病院報告2 250926)

病院について、もう少し詳しく見てみましょう。

開設者別に見ると、「医療法人」がもっとも多く5626施設(前年調査に比べて32施設・0.6%減少)で、病院全体(8060施設)の69.8%(同0.4ポイント増)を占めています。次いで日赤病院や済生会病院などの「公的」1182施設(同9施設・0.8%減)・全体の14.7%(同増0.1ポイント増)が多くなっています。我が国においては「病院数の面では民間病院が主体である」ことが分かります。

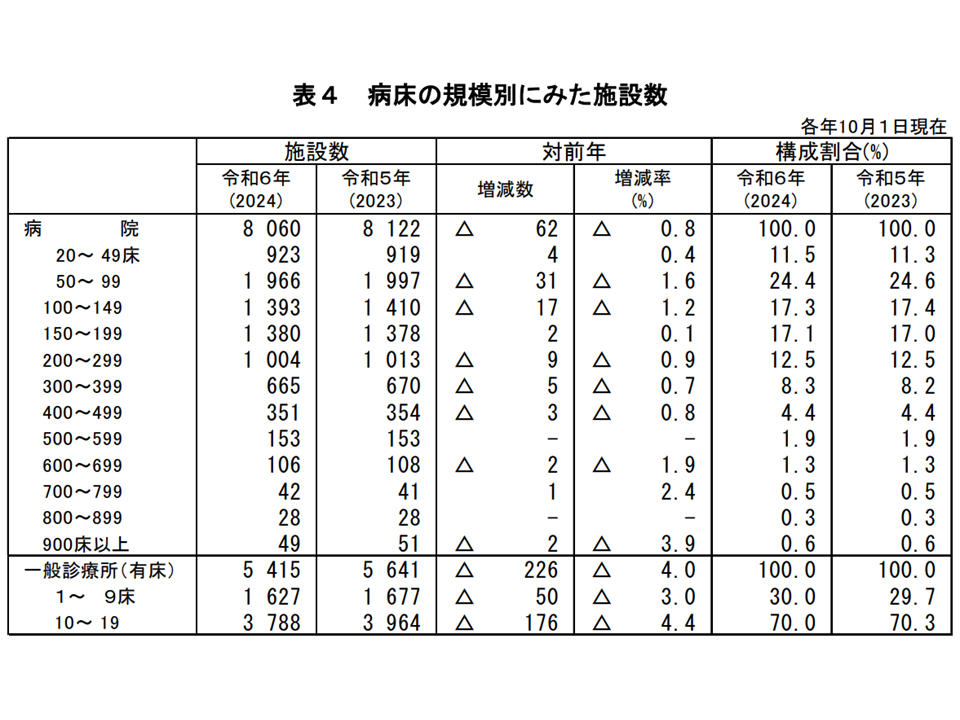

病床規模別の施設数を見ると、▼50床未満:923施設(病院全体の11.5%、前年調査から0.2ポイント増)▼50-99床:1966施設(同24.4%、同0.2ポイント減)▼100-149床:1393施設(同17.3%、同0.1ポイント減)▼150-199床:1380施設(同17.1%、同0.1ポイント増)▼200-299床:1004施設(同12.5%、同増減なし)▼300-399床:665施設(同8.3%、同0.1ポイント増)▼400-499床:351施設(同4.4%、同増減なし)▼500-599床:153施設(同1.9%、同増減なし)▼600-699床:106施設(同1.3%、同増減なし)▼700-799床:42施設(同0.5%、増減なし)▼800-899床:28施設(同0.3%、同増減なし)▼900床以上:49施設(同0.6%、同増減なし)—となりました。小規模病院が圧倒的多数(200床未満が全体の70.3%)を占めている状況には変化がありません(200床未満の病院のシェアは、▼2016年:68.9% → ▼17年:68.9% → ▼18年:69.2% → ▼19年:69.6% → ▼20年:69.9% → ▼21年:70.0% → ▼22年:69.9%→▼23年:70.3%→24年:70.3%)。

病床規模別にみた病院数(2024年医療施設調査・病院報告3 250926)

▼平均在院日数の短縮(医療の質向上、患者のQOL向上のためにさらに進める必要がある)▼入院医療から外来医療へのシフト(デイサージャリーの推進や、がん化学療法の外来化など)―が進み、さらに地域の人口そのものが減少する中では、従前の病床規模では病床利用率を維持することが難しくなってきています。ダウンサイジングは、こうした動きにマッチするものと考えられます。

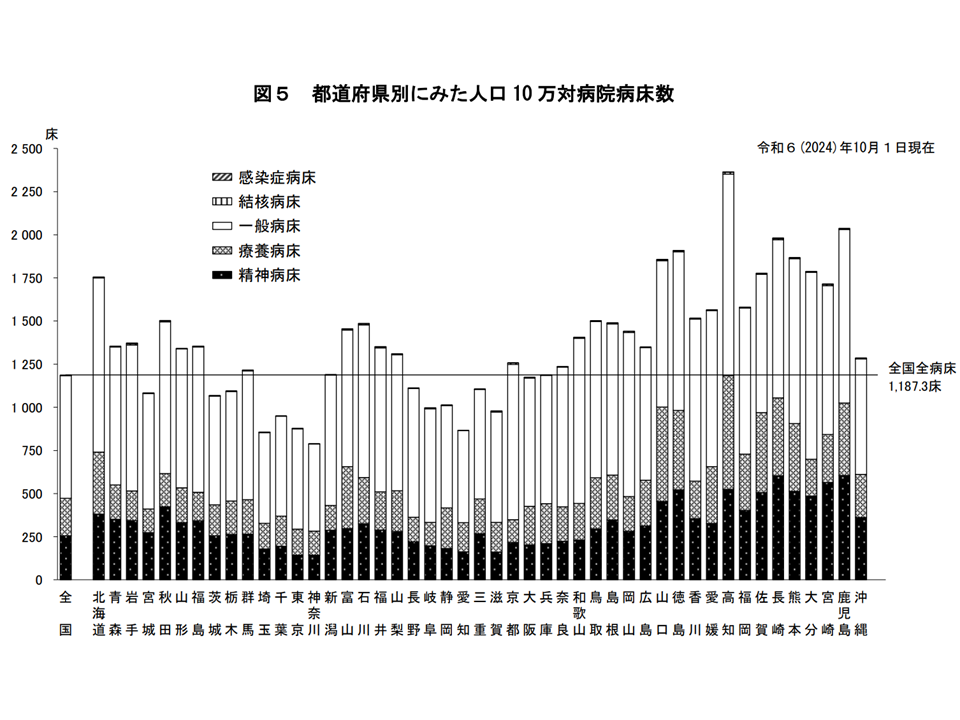

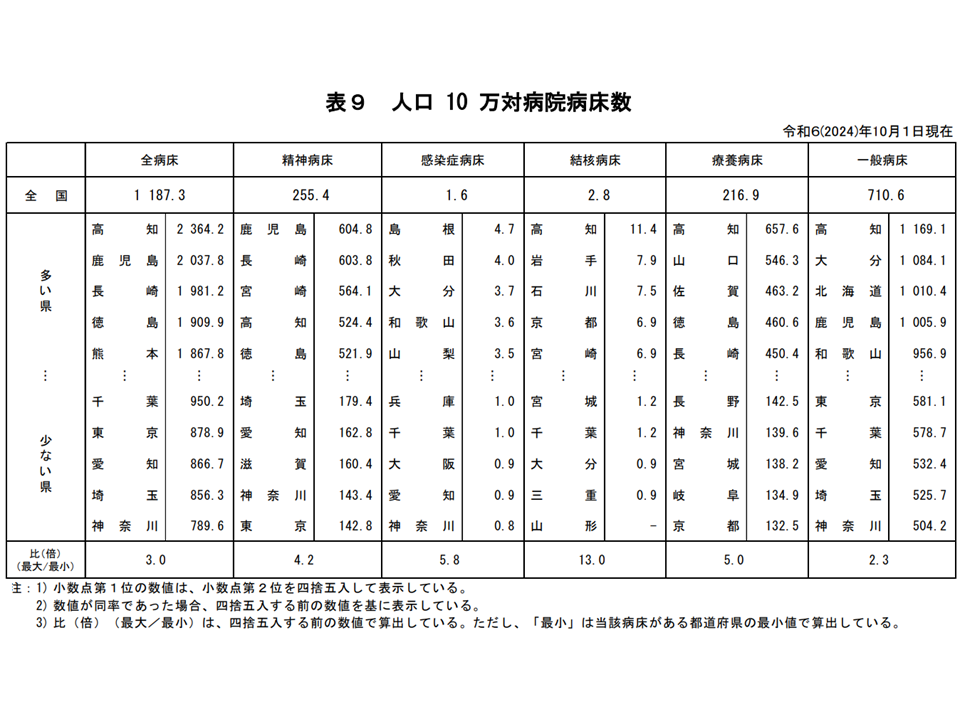

人口10万対ベッド数、最多の高知と最少の埼玉との間に依然「2.3倍の格差」

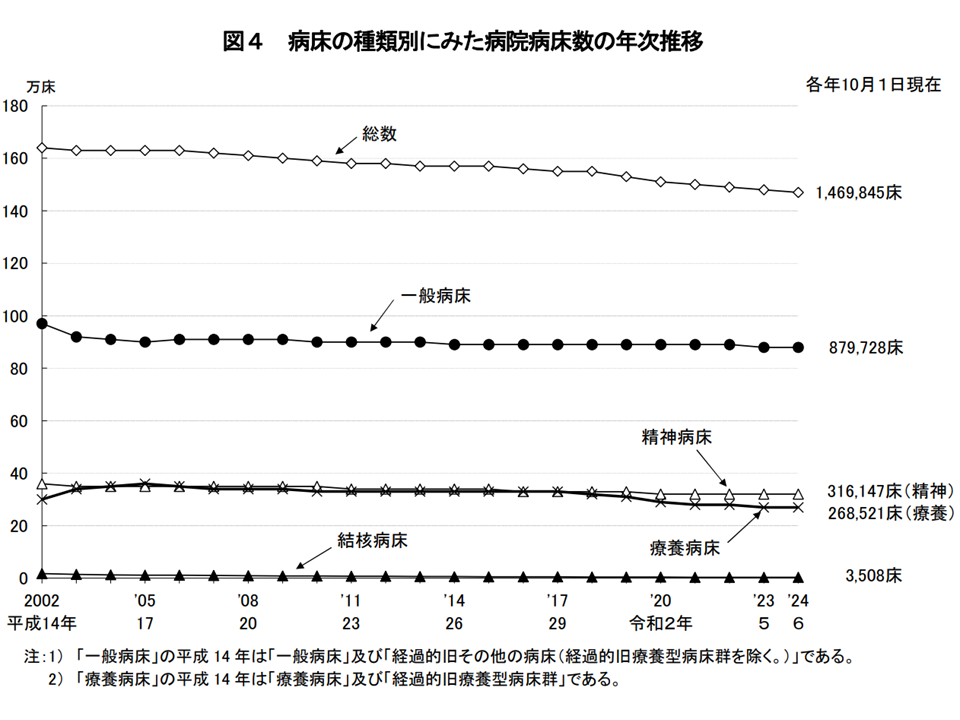

次に病床数を見てみると、昨年(2024)年10月1日現在、日本全国で154万2357床の病床があり、前年に比べて1万4663床・0.9%の減少となっています。

このうち病院の病床数は146万9845床で、前年に比べて1万1338床・0.8%減少しました。医療法上の病床種別に見ると、▼一般病床:87万9728床(前年に比べて3134床・0.4%減)▼療養病床:26万8521床(同5224床・1.9%減)▼精神病床:31万6147床(同2774床・0.9%減)▼結核病床:3508床(同236床・6.3%減)▼感染症病床:1941床(同30床・1.6%増)―となっています。一般病床では上述した「集約化」が、療養病床では「介護医療院への移行」が、精神病床では「精神疾患患者の入院から地域への移行」がベッド減の大きな要因となっていますが、「経営不振等による閉院」が今後増えていく可能性も否定できません(関連記事はこちら)。状況を注視する必要があります。

病院病床数の推移(2024年医療施設調査・病院報告4 250926)

また、人口10万人当たりの一般病床数は710.6床で、前年調査に比べて0.6床増加しました。「病床数の増加」は「すぐに入院できる、良いこと」のようにも思われます。たしかに「コロナ感染症禍で入院できるベッドが足りなかった」点を踏まえれば、そうした面があることは否定できません。しかし、「ベッド数」が過剰であれば、無用な長期間の入院」を招き、医療費の高騰や在院日数延伸による医療・生活の質の低下につながってしまう点にも最大限の留意が必要です。

また地域別に見ると、さまざまな動きがあります。都道府県別の人口10万人当たり一般病床数が最も多いのは高知県で1169.1床(前年調査に比べて22.6床減)、次いで大分県の1084.1床(同6.5床増)、北海道の1010.4床(同7.6床減)などで多くなっています。

逆に最も少ないのは神奈川県の504.2床(同4.5床減)。次いで埼玉県525.7床(同6.1床増)、愛知県532.4床(同0.8床増)などで少なくなっています。

最多の高知県と最低の埼玉県の格差は2.3倍で、前年と変わっていません(わずかに拡大)。

人口10万対病院病床数1(2024年医療施設調査・病院報告5 250926)

人口10万対病院病床数2(2024年医療施設調査・病院報告6 250926)

高齢化が進行していたり、近隣自治体で病床整備状況が芳しくないために「患者の流出」が生じるなどの理由から、病床の必要量が大きくなる可能性もありますが、都道府県レベルで「2.3倍のベッド整備の必要性がある」とは考えにくいでしょう。

病床数は、後述する「在院日数」や「医療費」に、さらには「医療・生活の質」も密接に関連する、極めて重要なテーマです。地域の医療ニーズを適切に算出し、整備すべきベッド数の「適正化」を強力に進めていく必要があります。

コロナ感染症の落ち着きでは「新規の入院患者数」などは増加傾向

次に、一般病院における患者数や稼働状況などを見ていきましょう。

昨年(2024年)1年間における一般病床(一般病院)では、▼1日平均在院患者数:64万5093人(前年に比べて2.9%増加)▼1日平均新入院患者数:4万1866人(同4.2%増加)▼1日平均退院患者数:4万1224人(同4.1%増加)―という状況です。

コロナ感染症の影響で、2020年度から大きく患者数が減少していましたが、コロナ感染症の落ち着きとともに「実患者数は戻ってきている」状況が伺えます。ただし後述のように「平均在院日数の短縮」等によって、「延べ患者数は減少している」状況が伺えます(関連記事はこちら)。

一方、一般病院の外来患者数は、1日平均115万5697人で、前年に比べて1.8%減少しています。この点、「医療機関にかかるまでもない症状の場合には医療機関受診を控える」「軽症患者は診療所や中小病院にまずかかり、大病院は紹介・専門外来を担う」(外来機能分化)との視点に立てば、「外来患者の減少そのものは必ずしも悲観すべき事態ではない」ことにも留意が必要です。

一般病床の平均在院日数、最長の高知と最短の愛知で依然「1週間超」の格差

また一般病床における平均在院日数は15.5日で、前年よりも0.2日延伸しました。

平均在院日数の短縮は、例えば▼急性期病院における重症度、医療・看護必要度該当患者割合の上昇▼DPC特定病院群の要件の1つである診療密度の向上—といった経営面でのメリットを生みます。さらに、「院内感染やADL低下のリスクを低く抑えられる」ほか、「患者の早期退院による社会・経済的な損失からの回復」といった医療・生活の質向上にもつながります。このため、すべての病院で「必要な医療提供」を確保したうえで、「在院日数の短縮化」を進めることが必要かつ重要となります。

この点、都道府県別に見ると大きなバラつきがあることが従前より問題視されています。最長は高知県の20.2日(前年から増減なし)、最短は愛知県の13.1日(同0.2日短縮)となり、両県の間には7.1日の格差があります。

在院日数の延伸は、一見すると「患者に優しい」ようにも思えます。しかし、Gem Medで繰り返し報じているとおり、不要な在院日数延伸は▼ADL低下・院内感染リスクの高まり(医療の質の低下)▼患者のQOLの低下(入院中は仕事に携われず、社会からも隔離されてしまう)—などの弊害に結びつきます(もちろん、必要な在院日数の確保が必要なことは述べるまでもない)。仮に、後述するような「病床利用率を確保するために、在院日数をコントロールする(短縮の取り組みを放棄する)」ようなことが生じていれば、それは決して許されるものではありません。早急な是正が必要です。

「ベッド数が多い→病床利用率の維持→在院日数の延伸」という流れは好ましくない

次に一般病床の病床利用率を見ると73.3%で、前年に比べて2.5ポイント上昇しました。

病院経営という観点では「病床利用率の向上が好ましい」ことに疑いはありません。ただし「正しい手法で向上させたか否か」が重要となる点に留意が必要です。例えば、新規患者の獲得(紹介患者の確保など)によって利用率が向上していれば、それは「好ましい」と言えるでしょう。しかし、例えば退院を先延ばしにすることで、利用率向上を図るのであれば、それは「許されない」と言わざるを得ません(関連記事はこちら)。

例えば、平均在院日数の長い県などでは「病床数が多く、その利用率を維持するために、在院日数を延伸させている」可能性も伺えます。上述のように、「人口10万対病床数が多い地域」では「平均在院日数も長い」ことが、こうした点を裏付けています。

これは、患者にとっても、住民(日本国民全体)にとっても「好ましくない」事態です。詳細な分析を地域で進め、適正化(例えばベッド数の減少など)を進める必要がないかデータに基づいて検証する必要があるでしょう(その先には、地域の医療関係者での協議が必要となる)。

上述のように、医療の質を高めるためには、すべての医療機関で在院日数の短縮を進める必要があります。しかし、これは「空床」の増加にも結び付くために、同時に新規患者の獲得をしなければ医業収入が低下してしまうのです。

ただし、この状況はすべての病院で同じであり、「新規患者の獲得競争」が激化し、さらに地域によっては人口減少が進んでおり(いずれ東京23区などごく一部地域を除き全国的に人口減少が進む)、「新規患者獲得の継続」が困難になってきます。そうした状況を踏まえれば、地域の医療ニーズを勘案し「病床規模の縮小」(ダウンサイジング)も早急に検討テーマの1つに加える必要があります。この場合、冒頭に述べたダウンサイジング傾向に拍車がかかることでしょう(関連記事はこちら)。

なお、Gem Medを運営するグローバルヘルスコンサルティング・ジャパンでは公立病院経営強化プランの作成支援を行っています。

GHCが「先行して新公立病院改革プラン改訂を行った病院」(市立輪島病院:石川県輪島市)支援では、「入院単価の向上」「戦略的な病床機能強化の推進」などが実現されています。「経営強化」「機能強化」を先取りして実現している格好です。

ガイドラインでは「外部アドバイザーの活用も有効である」と明示していますが、コンサルティング会社も玉石混交で「紋切り型の一律の改革プランしかつくれない」ところも少なくありません。この点、GHCでは「膨大なデータとノウハウ」「医療政策に関する正確かつ最新の知識」をベースに「真に地域で求められる公立病院となるための経営強化プラン」策定が可能です。

●GHCのサービス詳細はこちら

従前より「地域単位での医療提供体制見直し」に着目してコンサルティングを行っているGHCマネジャーの岩瀬英一郎は「戦略をもった上で、より緻密な分析を行い『地域に必要とされる公立病院の姿』を個々の病院の実情に合わせて検討する必要がある」と強調しています。

【関連記事】

100床当たりの医師・看護師数などは2020→23年に増加したが、病院運営維持のために「急性期病院の集約化」がデータ上も必須の状況―厚労省

病床数の多い高知県等では「多すぎる病床を埋めるために、在院日数を延伸」させていないか、検証が必要―厚労省

「病床数の多い高知県等、病床を埋めるためか在院日数が長く、病床数の少ない愛知県等では在院日数が短い」点など再確認―厚労省

悪性腫瘍手術の1施設当たり実施数、1996年の10.0件から2020年には28.5件で「集約化」進む―厚労省

「病院ベッド数の大幅減」、「有床診の施設数減」が継続―医療施設動態調査(2020年7月)

2017年から18年にかけ在院日数短縮と病床利用率向上を両立、ただし適正な病床規模を探るべき―厚労省

1996年から2017年にかけて「人口10万対病床数」は変わらず、病床削減やDRG導入を検討しては―厚労省

2015年から16年にかけて在院日数短縮と病床利用率向上とを両立、ダウンサイジングの効果も―厚労省

一般病床の平均在院日数は16.5日、病床利用率は75.0%に―2015年医療施設動態調査

【急性期拠点機能】は「人口20-30万人ごとに1か所」へ集約、患者の医療アクセスへの配慮も重要視点—地域医療構想・医療計画検討会

【急性期拠点機能】病院、救急搬送・全身麻酔等の診療実績や体制、さらに「病院の築年数」等も勘案して設定—地域医療構想・医療計画検討会

新たな地域医療構想の【急性期拠点機能】等の目安、大都市・地方都市・人口少数地域などに分けて設定しては—地域医療構想・医療計画検討会

「新たな地域医療構想」実現に向けた取り組みを円滑に進めるため、「ガイドライン作成論議」などを始める—社保審・医療部会

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

2027年4月の新地域医療構想スタートまでに「病院病床11万床」(一般・療養5万6000床、精神5万3000床)を削減—自民・公明・維新

新たな地域医療構想・医師偏在対策・医療DX・オンライン診療法制化など「医療提供体制の総合改革」案とりまとめ—社保審・医療部会

NDBやDPC等の利用しやすい「仮名化情報」を研究者等に提供、優れた医薬品開発や医療政策研究につなげる—社保審・医療部会(2)

認定医療法人制度を2029年末まで延長、一般社団法人立医療機関にも「都道府県への財務諸表届け出」など義務化—社保審・医療部会(1)

新地域医療構想で「急性期拠点機能の集約化」方向で進めるべきだが、「待てない領域」等にも配慮した丁寧な議論を—社保審・医療部会

電子カルテ情報共有サービス、地域医療支援病院・特定機能病院・2次救急病院等に導入の努力義務を課す—社保審・医療部会(2)

医療法に「オンライン診療」を実施・受診する場などの規定を明示、適切なオンライン診療を推進する環境整える—社保審・医療部会(1)

新たな地域医療構想論議、「現行の考え方を延長する部分」と「新たな考え方を組み込む部分」を区分けして進めよ—社保審・医療部会(2)

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)

医師偏在対策を大筋で了承、「医師少数区域等で勤務する」医師の手当て増額を行う経費の一部を保険者にも拠出求める—新地域医療構想検討会

規制的手法も含めた医師偏在対策、地域医療構想実現に向けた知事権限強化、2025年度薬価改定」(薬価の引き下げ)などを実施せよ―財政審

医師偏在是正に向け「外科医の給与増」・「総合診療能力を持つ医師」養成・「広域連携型の医師臨床研修」制度化等が重要—医師偏在対策等検討会

医師偏在対策に向けた経済的インセンティブの財源、一部を医療保険料に求めることに賛否両論—社保審・医療保険部会(1)

「医師確保の必要性が高い地域」医療機関に勤務する医師の手当増額、そこへ医師を派遣する医療機関等への支援など検討—新地域医療構想検討会

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

医師偏在是正に向けた「規制的手法」に賛否両論、外来医師多数区域での新規開業をより強く制限すべきか—新地域医療構想検討会(1)

医師偏在是正に向け、「医師多数県の医学部定員減→医師少数県へ振り替え」「総合診療能力を持つ医師養成」など進めよ—医師偏在対策等検討会

「医療保険制度での医師偏在対策」論議スタート、「保険料を保険給付『以外』に支弁する」ことに異論も—社保審・医療保険部会

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)

厚労省が「近未来健康活躍社会戦略」を公表、医師偏在対策、医療・介護DX、後発品企業再編などを強力に推進

新地域医療構想の内容が大筋でまとまる!「急性期拠点病院の集約化」を診療内容・施設数の両面で進める—新地域医療構想検討会

新地域医療構想、「急性期拠点病院の集約化」「回復期病棟からsub acuteにも対応する包括期病棟への改組」など行う—新地域医療構想検討会

石破内閣が総合経済対策を閣議決定、医療機関の経営状況急変に対する支援、医療・介護DX支援なども実施

「病院経営の厳しさ」がより明確に、医業・経常「赤字」病院の増加が著しく、個々の病院が抱える赤字も拡大―日病・全日病・医法協

新地域医療構想で「急性期拠点機能の集約化」方向で進めるべきだが、「待てない領域」等にも配慮した丁寧な議論を—社保審・医療部会

新地域医療構想では「外来・在宅医療、医療・介護連携」も射程に、データに基づく外来・在宅医療体制等整備を—新地域医療構想検討会(2)

新地域医療構想で報告する病院機能、高齢者救急等/在宅医療連携/急性期拠点/専門等/医育・広域診療等としてはどうか—新地域医療構想検討会(1)

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

新たな地域医療構想でも「かかりつけ医機能を持つ医療機関」と「将来受診重点医療機関」との連携など重視—新地域医療構想検討会(3)

大学病院本院が「医師派遣・養成、3次救急等の広域医療」総合提供の役割担うが、急性期基幹病院にも一定の役割期待—新地域医療構想検討会(2)

新たな地域医療構想、病院機能を【急性期病院】と報告できる病院を医療内容や病院数等で絞り込み、集約化促す—新地域医療構想検討会(1)

新たな地域医療構想、「病院機能の明確化」「実態にマッチした構想区域の設定」「病院経営の支援」など盛り込め—日病提言

新たな地域医療構想では、「回復期」機能にpost acute機能だけでなくsub acute機能も含むことを明確化—新地域医療構想検討会(2)

新たな地域医療構想、「病床の必要量」推計は現行の考え方踏襲、「病床機能報告」で新たに「病院機能」報告求める—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想論議、「現行の考え方を延長する部分」と「新たな考え方を組み込む部分」を区分けして進めよ—社保審・医療部会(2)

新たな地域医療構想、患者減が進む中で地域の実情踏まえた統合・再編など「医療機関の経営維持」等も重要視点の1つ—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想は「2040年頃の医療提供体制ビジョン」、医療計画は「直近6年間の医療提供体制計画」との役割分担—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想、協議の旗振り役明確化、公民の垣根超えた議論、医療・介護全体見た改革推進が極めて重要—新地域医療構想検討会

医療・介護連携の強化が「医療提供体制改革、新地域医療構想」を考える上で必要な不可欠な要素—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、病院の主体的な動き(機能転換など)が必要な分野について「何が必要か」の深堀りを—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、在宅医療の強化、構想区域の見直し、「病院」機能明確化などですでに共通認識—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議スタート、医療介護連携、構想区域の在り方、医療人材確保、必要病床数設定等が重要論点—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議を近々に開始、入院だけでなく、外来・在宅・医療介護連携なども包含して検討—社保審・医療部会(1)