中山間地などにおける訪問介護事業所の経営維持に向け、「小規模事業所加算の要件弾力化」などの特別対策を実施へ―社保審・介護給付費分科会

2025.4.14.(月)

訪問介護事業所の経営状況を見ると、「単価は事業所努力で上昇」しているものの、都市部でも中山間地等でも「利用者減」による経営悪化が目立つ。このため、とりわけ経営環境が厳しい中山間地などにおける訪問介護事業所の経営維持に向け、「小規模事業所加算の要件弾力化」などの特別対策を実施する—。

また、集合住宅向けの訪問介護事業所は、比較的経営状況が良好であり「同一建物減算の在り方」を検討すべきとの声もあるが、「利益を十分に出し、他産業に負けないだけの高賃金を保障する」ことが悪なのか、しっかり検討する必要がある—。

4月14日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で、こういった議論が行われました。

目次

中山間地などの訪問介護事業所の経営維持に向け、加算の弾力的運用などの対策実施へ

昨年(2024年)4月に介護報酬改定が行われ、例えば「介護人材不足を踏まえた人員基準等の緩和」や「医療・介護連携の推進」などが柱に据えられました。

●2024年度介護報酬改定に関する記事はこちら

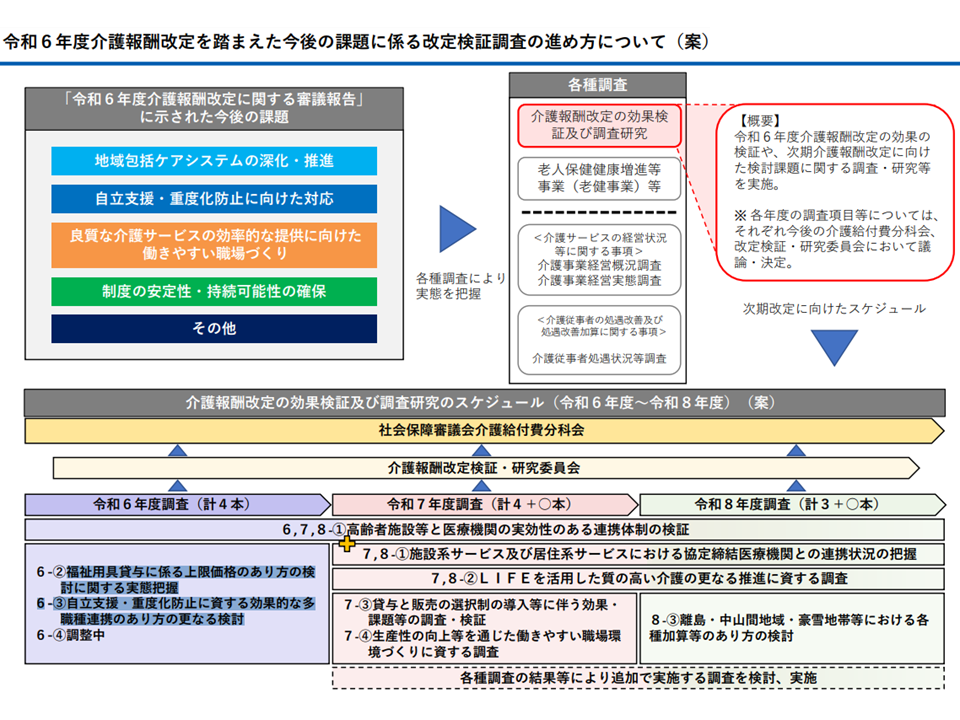

介護報酬改定では「介護現場の課題を解決し、介護の質を向上させる」ことが重要目的の1つに据えられており、「改定によって課題解決が進んでいるのかどうか」を常に調査・分析・検証していくことが求められます。ただし改定の効果・影響がすぐに出る項目と、比較的時間がかかる項目があるため、調査は▼改定年度(2024年度改定に関しては2024年度)▼改定翌年度(同2025年度)▼改定翌々年度(同2026年度)―に分けて行われます。改定年度には「すぐに効果の現れる」項目を、時間のかかる項目については「翌年度、翌々年度」という具合に分担するイメージです。

2024年度には次の4項目の調査が行われ、すでに介護給付費分科会の下部組織である「介護報酬改定検証・研究委員会」に結果報告が行われています(結果報告に関する記事はこちらとこちら)。

(1)高齢者施設等と医療機関の実効性のある連携体制

(2)福祉用具貸与に係る上限価格のあり方

(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施および一体的取組

(4)地域の実情や事業所規模等を踏まえた効果的かつ効率的なサービス提供の在り方

2024年度介護報酬改定の効果検証全体像(介護報酬改定検証・研究委員会1 240228)

4月14日の介護給付費分科会には、(1)から(4)の結果報告を踏まえた議論が行われました。

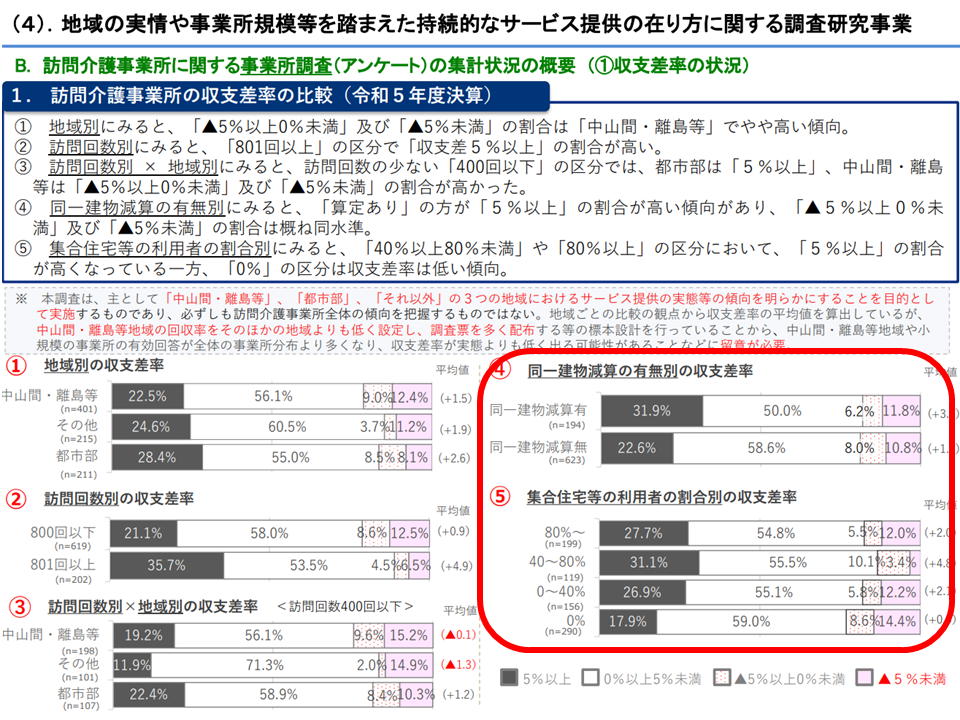

まず(4)では、例えば▼訪問介護において2024年度介護報酬改定で基本報酬の引き下げがあったものの、各種加算算定等の事業所努力による「単価」は上がっている▼一方で、中山間地や離島等では人口減により、都市部では競争激化により「利用者数」が大きく減少している—ことにより訪問介護事業所の経営が非常に厳しいことなどが明らかにされました(関連記事はこちら)。

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課の吉田慎課長は、こうした点を重く踏まえ、▼処遇改善加算の更なる取得促進に向けた要件の弾力化▼2024年度補正予算等を通じた「経験年数が短いヘルパーへの同行支援の強化」や「ヘルパーの常勤化」への支援▼重点支援地方交付金による燃料代等の支援—などの周知に加えて、「特に厳しい経営環境に置かれている、中山間地域等の小規模事業所の経営の安定化」を早期に図るために、次のような取り組みを行う考えを明らかにしています。

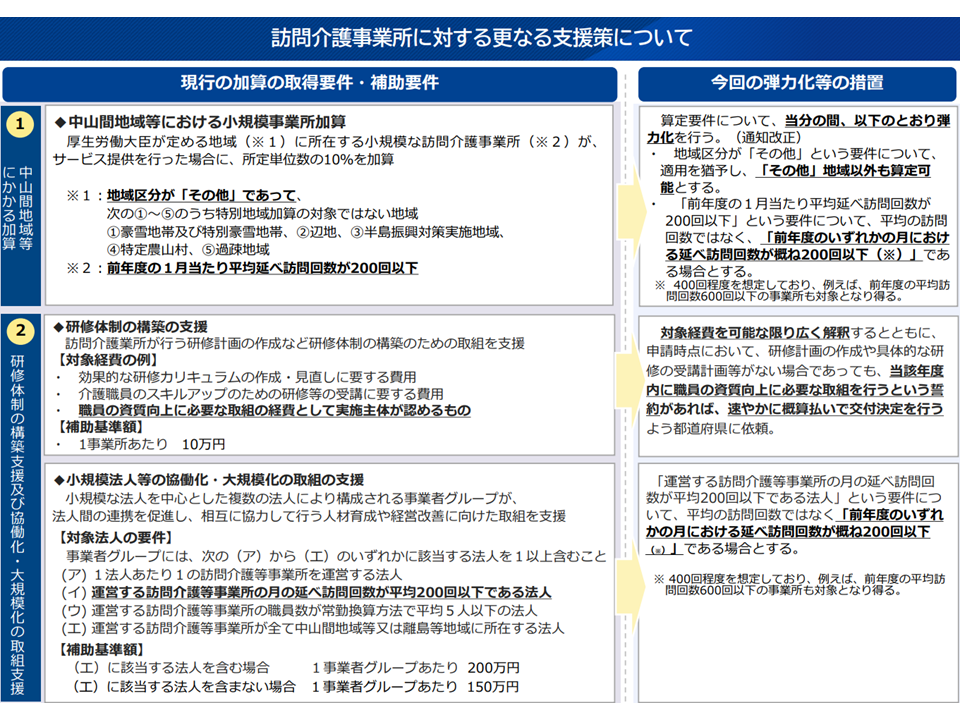

【中山間地域等にかかる加算の取得要件の弾力化】

▽「厚生労働大臣が定める地域」に所在する「小規模な訪問介護事業所」に対する【小規模事業所加算】の要件(10%加算)を次のように弾力化する

▼現在、「その他の地域区分」で、豪雪地帯・特別豪雪地帯、辺地、半島振興対策実施地域、特定農山村、過疎地域のいずれかのうち【特別地域加算】の対象ではない地域に所在する事業所を対象としているところを、「その他の地域区分以外」の豪雪地帯などでも算定可能とする

▼現在、「前年度の1か月当たり平均延べ訪問回数200回以下」の事業所を対象としているところを、「前年度のいずれかの月における延べ訪問回数が概ね200回以下」の事業所とする(「概ね200回以下」について厚労省は「400回程度」を想定しており、結果として、例えば、前年度の平均訪問回数600回以下の事業所も対象となり得る)

【研修体制の構築支援及び協働化・大規模化の取組支援に関する対象経費・対象要件の弾力化や当該補助金の早期執行】

▽訪問介護業所が行う「研修計画の作成など研修体制の構築のための取り組み」(効果的な研修カリキュラムの作成・見直しに要する費用、介護職員のスキルアップのための研修等の受講に要する費用、職員の資質向上に必要な取り組みの経費として実施主体が認めるもの)について1事業所あたり10万円の補助をおこなっているが、▼対象経費を可能な限り広く解釈する▼申請時点で「研修計画の作成や具体的な研修の受講計画等がない」場合でも、「当該年度内に職員の資質向上に必要な取り組みを行うとの誓約をする」ことで、速やかに概算払いで交付決定を行うよう都道府県に依頼する—との弾力化を行う

▽小規模な法人を中心とした複数の法人により構成される事業者グループが、法人間の連携を促進し、相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取り組みを行う場合、1事業者グループあたり150-200万円の補助をおこなっている

→対象グループ法人の要件の1つに「運営する訪問介護等事業所の月の延べ訪問回数が平均200回以下である法人」があるが、「前年度のいずれかの月における延べ訪問回数が概ね200回以下」の事業所と緩和する(「概ね200回以下」について厚労省は「400回程度」を想定しており、結果として、例えば、前年度の平均訪問回数600回以下の事業所も対象となり得る)

中山間地の訪問介護の経営支援策(社保審・介護給付費分科会1 250414)

詳細は今後明らかにされますが、この支援内容に多くの委員が賛意を示しています。

もっとも、こうした取り組みだけで「訪問介護事業所の経営を長期間にわたって安定」させることは難しく、委員からは▼物価急騰に対応する「期中の介護報酬改定」も含めた取り組みを検討してほしい(長内繁樹委員:全国市長会、大阪府豊中市長)▼訪問介護提供にかかる移動コストを十分に勘案した支援を行ってほしい(中島栄委員:全国町村会行政委員、茨城県美浦村長)▼ケアマネジャーを含めたさらなる処遇改善が必須である(濵田和則委員:日本介護支援専門員協会副会長)—などの意見も出ています。

介護事業所も十分な利益を出し、他産業に負けない高賃金を保障することが重要との指摘

また、委員間では「集合住宅向けの訪問介護サービスを提供している事業者では経営が良好である」点をめぐる議論も行われました。

集合住宅向けの訪問介護の方が、居宅向けよりも比較的経営状況が良好である(社保審・介護給付費分科会2 250414)

例えば、費用負担者代表の1人である伊藤悦郎委員(健康保険組合連合会常務理事)は「集合住宅の居住者に対する訪問介護では、同一建物減算が行われているが、その効果が十分なのか検証すべき」と指摘しました。介護保険財政が厳しい中で、「利益が十分にあがっている集合住宅向けの訪問介護については、より厳しい減算を適用すべきか検討する必要がある」との意見と言えます。

関連して石田路子委員(高齢社会をよくする女性の会副理事長、名古屋学芸大学客員教授)は「集合住宅向けのサービスが悪いわけではないが、居宅向けの訪問介護と、集合住宅向けの訪問介護とは、報酬を別個に考えるべきではないか」と提案しました。移動コストやサービス提供の内容を勘案した「訪問介護A」(居宅向け)・「訪問介護B」(集合住宅向け)などを検討していくイメージです。

一方、田中志子委員(日本慢性期医療協会常任理事)や江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は「利益を出している事業所、サービスが『悪』という議論はやめてほしい。十分な利益を出し、他産業に劣らない賃金を支払うことが介護サービス事業所にも求められている」「集合住宅向け事業所の一部に『問題』があるとしても、大多数の適正な事業所にまで悪影響を及ぼすことはあってはならない。サービスの質を踏まえた報酬設定が必要である」と強い調子で指摘しています。

介護保険の財源は「国民の負担」である点、適切な報酬を設定しなければ介護サービスが成り立たなく点の、双方のバランスをどうとるのか、今後の介護給付費分科会で十分な議論が行われることが期待されます。

介護保険施設等と医療機関との連携強化に向け、行政によるマッチングに期待する声

このほか、(1)では「介護保険施設等と医療機関との連携がまだまだ十分ではない。行政が両者をマッチングする仕組みの創設、介護サービス提供体制の確保と地域医療構想と連動、医療機関への連携インセンティブ(診療報酬上の措置)、ICT技術の推進(オンライン会議等)を検討すべき」などの声が小泉立志委員(全国老人福祉施設協議会副会長)、田母神裕美委員(日本看護協会常任理事)、伊藤委員、江澤委員らから出ています。

なお伊藤委員は「介護保険施設において要件を満たす協力医療機関の設定は、3年間の経過措置が設けられているが、経過措置が2027年度の次期介護報酬改定で延長されることのないよう留意すべき」と指摘していますが、地域によっては「近隣に協力医療機関になってくれる医療機関がない」ところもあるようです。こうしたケースへの柔軟対応などはしっかり検討する必要があるでしょう(関連記事はこちら)。

さらに(2)の福祉用具貸与に関しては「購入を選択する用具として、長期利用・メンテナンスフリー・購入のほうが安価などの要素がある。こうした点を踏まえて『購入を選択できる福祉用具』の拡大を検討すべき」(伊藤委員)などの、(3)のリハビリ・口腔管理・栄養管理の一体的取り組みに関しては「口腔状態の改善が重要なアウトカムになる。LIFEデータを活用して検証を行うべき」(田中委員)、「近い将来、すべての介護保険施設でリハビリ・口腔管理・栄養管理の一体的取り組みが実施され、『実施されていない施設しか選べない』地域などが解消されるように取り組むべき」(都道府県)などの意見が出されています。

こうしたデータも参考にしながら、次期2027年度介護報酬改定論議が少しずつ、しかし着実に進んでいきます。

【関連記事】

居宅介護支援費(II)、ケアプランデータ連携システムと「同等の機能・セキュリティ」もつ市販システムでも算定可(2024年度介護報酬改定)

訪問介護で経営悪化、都市部では競争の激化・地方では高齢者人口減による「利用者数の減少」が主因―介護給付費分科会・研究委員会(2)

相当程度の介護保険施設等が協力医療機関を定め「平時からの連携→急変時の救急搬送を控える」効果あり―介護給付費分科会・研究委員会(1)

処遇改善等加算の効果あるが「全産業平均と介護職との給与差」拡大、2026年4月予定の期中介護報酬改定に注目―社保審・介護給付費分科会

2024年度介護報酬改定後に介護職員の給与は平均で4.6%上昇、看護師やリハ職、ケアマネ、事務職員などの給与も上昇―介護事業経営調査委員会

「高齢者施設中心に訪問する事業所」と「そうでない事業所」とで分けて、訪問介護事業所等の経営状況を調査分析―社保審・介護給付費分科会

【介護職員等処遇改善加算】、キャリアパス要件I・II・III・IVについて、詳細な考え方を追加説明―厚労省

介護職員等の賃金は2024年度改定後に上がっているが、現場は十分に満足しておらず、さらなる介護報酬引き上げを要望—介護クラフトユニオン

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会

2024年度介護報酬改定の影響、訪問介護等で「高齢者施設中心に訪問する事業所」と「そうでない事業所」で分けて分析―介護事業経営調査委員会

新規の福祉用具貸与62品目について、2025年7月からの平均価格・上限価格を公表―厚労省

施設・居住サービスの【新興感染症等施設療養費】、看多機の「利用が週平均1回に満たない場合」減算の考え方明確化(2024年度介護報酬改定)

介護職員等処遇改善加算算定の処遇改善計画書、2025年4月分・5月分の加算算定では「2025年4月15日まで」に提出を—厚労省

介護報酬の高齢者虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算でQA提示、利用者の人権擁護、身体的拘束等の適正化図れ—厚労省

訪問系・短期入所介護系サービスの【口腔連携強化加算】リーフレットを作成、事業所・利用者・スタッフにそれぞれのメリット—厚労省

ケアマネ事業所の減少続き「ケアマネの処遇改善」求める声多数、処遇改善加算の要件弾力化の特例実施—社保審・介護給付費分科会

新規福祉用具貸与75品目の2025年4月からの平均価格・上限価格を公表―厚労省

LIFEデータを「やむを得ず、すべて提出できない場合」を再整理、特定処遇改善加算、口腔機能向上加算の考え方整理(2024年度介護報酬改定)

訪問介護人材は増えているが人材不足解消には至らず、訪問介護事業所への総合支援、処遇改善加算取得支援を実施—社保審・介護給付費分科会

介護施設-医療機関との実質的な連携状況、介護人材確保難下での効率的・効果的な介護サービス実例など調査―介護給付費分科会・研究委員会

2024年度介護報酬改定で一本化した「介護従事者の処遇改善に関する加算」の効果、調査内容を決定―社保審・介護給付費分科会

訪問介護の基本報酬引き下げで、訪問介護の事業が「赤字」転落、直行直帰型ヘルパーを中心に人材不足が深刻化—コープ福祉機構

2024年度改定で「実効性のある医療・介護連携」重視、介護サイドから連携の求めがあった場合、医療機関は相談にのってほしい—厚労省

要支援者のケアマネジメント業務、地位包括支援センターからケアマネ事業所に委託する場合の取り扱いを明確化—厚労省

2024年度介護報酬改定での「処遇改善に関する加算の一本化」効果、介護スタッフの賃金改善状況などを調査―介護事業経営調査委員会

介護報酬における科学的介護推進体制加算、協力医療機関連携加算、リハ・栄養・口腔の一体的実施について詳細明確化(2024年度介護報酬改定)

介護報酬における【認知症加算】や【認知症チームケア推進加算】、訪問介護の【特定事業所加算】の詳細を明確化(2024年度介護報酬改定)

リハビリ専門職による訪問看護の減算、老人保健施設の初期加算、生産性向上推進体制加算などの考え方をより明確化(2024年度介護報酬改定)

認知症専門ケア加算の「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者」割合、利用実人員、利用延人数のいずれで計算してもよい―厚労省

2024年6月から介護職員処遇改善加算見直しで「利用料変更」の可能性ある点を利用者・家族に説明せよ―厚労省

新たな【介護職員等処遇改善加算】、各種要件(キャリアパスIからV、職場環境等)の詳細を明らかに―厚労省

基本報酬引き下げ影響」調査求める声多し—社保審・介護給付費分科会(2)

2024年度介護報酬改定踏まえ高齢者施設・医療機関の連携、リハ・栄養・口腔の一体的取り組み状況など調査―介護給付費分科会・研究委員会

【2024年度介護報酬改定8】介護保険制度の安定性確保のため、「同一建物居住者へのサービス」が著しく多い訪問介護で基本報酬減算を強化

【2024年度介護報酬改定7】リハビリ・口腔管理・栄養管理の一体提供をさらに推進、質の高いリハビリ行う事業所を高く評価

【2024年度介護報酬改定6】医療機関-介護事業所・施設間の連携強化、介護保険施設・居住系施設の医療対応力強化を目指す

【2024年度介護報酬改定5】認知症の行動・心理症状(BPSD)予防にチームで取り組む施設等評価する【認知症チームケア推進加算】新設

【2024年度介護報酬改定4】3種類の処遇改善加算を新たな【介護職員等処遇改善加算】に一本化、訪問介護では加算率を2.1%引き上げ

【2024年度介護報酬改定3】処遇改善加算率の引き上げ等を歓迎する一方で、「訪問介護や定期巡回の基本報酬引き下げ」を懸念する声多数

【2024年度介護報酬改定2】ケアマネの基本単位数や特定事業所加算の単位数引き上げ、利用者数区分の見直し(緩和)も実施

【2024年度介護報酬改定1】訪問看護について「専門性の高い看護師による計画的な管理」や「歯科医療機関との連携」を新加算で評価

2024年度介護報酬改定に向け一足先に「人員配置基準」改正了承、介護施設等と医療機関の「中身ある連携」義務—社保審・介護給付費分科会

II型の介護医療院、療養型・その他型の老健施設で「2025年8月」から月額8000円程度の室料負担—社保審・介護給付費分科会

2024年度介護報酬改定、プラス1.59%改定+αで「介護職員処遇改善」を強力推進、訪問看護やケアマネにも配慮—武見厚労相(2)

2027年度介護報酬改定に向け高齢者施設等・医療機関連携の強化、人員配置基準の柔軟化など継続検討を—社保審・介護給付費分科会(2)

2024年度介護報酬改定、居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハ・通所リハは6月施行、他は4月施行に分断—社保審・介護給付費分科会(1)

老健施設・介護医療院で「入所者に室料負担」を課すべきか否か、政治の場で検討・決着へ—社保審・介護給付費分科会(5)

介護事業所の感染症・看取り対応力強化を介護報酬で推進、LIFEデータ利活用で「介護の質」向上につながる—社保審・介護給付費分科会(4)

認知症の行動・心理症状(BPSD)発生予防の取り組み評価、リハ・栄養・口腔の一体的取り組みさらに推進―社保審・介護給付費分科会(3)

先駆的特定施設の「人員配置基準の緩和」をどのような要件下で認めるか、ケアマネの担当者上限数引き上げ―社保審・介護給付費分科会(2)

介護保険施設等は「在宅医療提供、在宅療養支援を行う医療機関」などと中身のある連携関係構築を急ぎ進めよ―社保審・介護給付費分科会(1)

介護施設等に「医療機関との実のある協力関係」「安全・ケア質確保、負担軽減」検討委員会設定など義務化—社保審・介護給付費分科会(2)

「介護医療院」と「療養型・その他型の老健施設」、一定所得以上の入所者に多床室の「室料負担」求めては—社保審・介護給付費分科会(1)

見守り機器導入する老健施設等でも夜間人員基準緩和、介護施設等で「生産性向上」委員会設置を義務化へ—社保審・介護給付費分科会(2)

3種類の介護職員処遇改善の加算を【新加算】に一本化、加算額の一定割合を月額賃金に充当—社保審・介護給付費分科会(1)

ADL維持等加算などを「患者の状態改善」により資する内容に見直す、BCP未策定事業所等で介護報酬減算—社保審・介護給付費分科会(3)

介護保険施設等に「医療機関と連携した感染症対応力強化」の努力義務、実際の連携強化を介護報酬で評価—社保審・介護給付費分科会(2)

認知症高齢者の行動・心理症状(BPSD)を未然にチームで防ぐ取り組みを行う介護施設などを新加算で評価へ—社保審・介護給付費分科会(1)

介護保険施設等と医療機関との「中身のある連携・協力関係を構築する」ために、協力医療機関要件を厳格化—社保審・介護給付費分科会(2)

老人保健施設の在宅復帰機能・リハ機能・看取り機能・医療ニーズ対応・ポリファーマシー対策等を強化せよ—社保審・介護給付費分科会(1)

診療所の良好な経営状況に鑑み、2024年度診療報酬改定では「診療所は5.5%のマイナス改定」が妥当!―財政審建議

訪問介護の「同一建物減算」を厳格化すべきか?訪問介護+通所介護の新複合型サービスを創設すべきか?—社保審・介護給付費分科会(5)

訪問リハビリでも、「医療保険リハビリとの連携」強化を図り、「認知症リハビリ」実施を新たに評価へ—社保審・介護給付費分科会(4)

より質の高いケアマネジメントを推進しながらケアマネ業務の負担軽減目指す、同一建物減算を導入すべきか—社保審・介護給付費分科会(3)

介護保険の訪問看護、重度者対応・看取り対応・24時間365日対応などの機能強化をさらに推進—社保審・介護給付費分科会(2)

介護職員の3つの処遇改善を一本化、職場環境等要件も改善し「より働きやすい環境」構築—社保審・介護給付費分科会(1)

医療ショートを「高齢の軽症救急」搬送先の1つに、ショートステイでの看取り対応評価・長期利用是正進める—社保審・介護給付費分科会(3)

通所リハ、「入院中のリハ計画書入手」など義務化、質の高いリハ行う大規模事業所は高い報酬に—社保審・介護給付費分科会(2)

通所介護の入浴介助加算、安全確保のために「研修受講」義務化、重度者を多く受ける療養通所介護を高く評価—社保審・介護給付費分科会(1)

看多機に「利用頻度が少ない利用者向けの低い報酬」を設定、小多機の「認知症対応力強化」をさらに推進—社保審・介護給付費分科会

2024年度介護報酬改定では「介護人材確保」が最重要ポイント、介護経営安定と制度安定のバランスも鍵—社保審・介護給付費分科会(2)

介護報酬改定の施行時期、「4月を維持」すべきか、「診療報酬と合わせ6月施行」とすべきか—社保審・介護給付費分科会(1)

2024年度介護報酬改定、小規模事業所のBCP策定や老健の高額薬剤使用等もポイント、認知症研修は極めて有用―介護給付費分科会・研究委員会

介護職員の加算、算定率の高いものは基本報酬に組み入れ、著しく低いものは背景を踏まえ廃止も含めた検討進める—社保審・介護給付費分科会

介護職員の処遇改善、ICT・介護助手活用による生産性向上、サービスの質を確保した上での人員基準柔軟化など検討—社保審・介護給付費分科会

認知症対策、介護サービスの質向上目指すLIFE、医療介護連携、とりわけ医療・介護間の情報連携等を強力に推進—社保審・介護給付費分科会

特定施設入居者生活介護の医療対応力・看取り対応力強化のために、どのような方策が考えられるのか—社保審・介護給付費分科会(5)

一部の特養ホームで「緊急時はすべて救急搬送する」事態も、特養入所者への医療提供をどう確保していくべきか—社保審・介護給付費分科会(4)

老健施設の「在宅復帰・在宅療養支援機能の更なる強化」を2024年度介護報酬改定でも目指す—社保審・介護給付費分科会(3)

介護医療院は医療施設だが「肺炎による医療機関転院」も生じている、さらなる医療・介護力強化が重要課題を—社保審・介護給付費分科会(2)

要介護者に適切な医療提供が行え、医療サイドに生活情報が伝わるよう、中身のある医療・介護連携推進を—社保審・介護給付費分科会(1)

介護保険の要となる「ケアマネの確保、ケアマネ事業所の安定経営」、訪問介護人材の確保にどう対応すべきか—社保審・介護給付費分科会(2)

訪問看護と訪問リハビリの役割分担を明確化、リハビリ専門職による訪問看護をさらに適正化—社保審・介護給付費分科会(1)

介護保険リハビリのアウトカム評価をどう考えていくか、高齢者は「リハビリ効果出にくい」点考慮を—社保審・介護給付費分科会(2)

通所サービスの介護報酬大規模減算は「事業所等の大規模化」方針に逆行、一般通所介護でも認知症対応力向上—社保審・介護給付費分科会(1)

認知症グループホームでの「医療ニーズ対応」力強化をどう図るか、定期巡回と夜間訪問との統合は2027年度目指す—社保審・介護給付費分科会

2024年度介護報酬改定論議スタート、地域包括ケアシステム深化・介護人材確保などがサービス共通の重要論点—社保審・介護給付費分科会

介護ロボット・助手等導入で「質を下げずに介護従事者の負担軽減」が可能、人員配置基準緩和は慎重に—社保審・介護給付費分科会(2)

日常診療・介護の中で「人生の最終段階に受けたい・受けたくない医療・介護」の意思決定支援進めよ!—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)

訪問看護の24時間対応推進には「負担軽減」策が必須!「頻回な訪問看護」提供への工夫を!—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)

急性期入院医療でも「身体拘束ゼロ」を目指すべきで、認知症対応力向上や情報連携推進が必須要素—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)

感染対策向上加算の要件である合同カンファレンス、介護施設等の参加も求めてはどうか—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)

要介護高齢者の急性期入院医療、介護・リハ体制が充実した地域包括ケア病棟等中心に提供すべきでは—中医協・介護給付費分科会の意見交換